柴可夫斯基鋼琴套曲《四季》之《一月》曲式分析

程迎接

(湖北工程學院音樂學院,湖北孝感432000)

柴可夫斯基鋼琴套曲《四季》之《一月》曲式分析

程迎接

(湖北工程學院音樂學院,湖北孝感432000)

柴可夫斯基的鋼琴套曲《四季》中的每一首,不僅旋律優美,富于詩意,而且運用完美、簡練的結構表達深刻的思想內涵,其中的第一首《一月(爐邊)》為三部曲式,但對其中部結構的判定存在分歧,本文試圖通過詳細的結構分析,理清該曲的整體及細部結構,為深入的研究提供借鑒。

柴可夫斯基;《四季》;一月(爐邊);曲式分析

一、創作背景

彼得·伊利奇·柴可夫斯基(Tchaikovsky,Peter Lynch,1840—1893年)是19世紀俄羅斯偉大作曲家,其音樂創作涉及交響曲、舞劇、歌劇、音樂會序曲、協奏曲、室內樂及聲樂浪漫曲等多種體裁,留下了大量的名作。其中,鋼琴組曲《四季》(1876)是柴科夫斯基在1876年應彼得堡《小說家》雜志的主編貝納德之邀而寫的,共12首作品,分別描寫12個月份的特征和俄羅斯的生活風俗,每首附上俄羅斯詩人所做的詩。在作品《四季》之《一月(爐邊)》中附有普希金的詩:“在那寧靜安謐的角落,已經籠罩著朦朧的夜色,壁爐里微微的火光即將熄滅,蠟燭里的微光還在搖曳閃爍。”

二、曲式結構分析

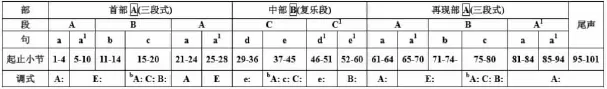

《一月(爐邊)》為再現的三部曲式。每個部分結構為:首部是三段體(ABA1),中部是復樂段(CC1),再現部是對首部予以結構擴展式變化再現,最后是7小節的尾聲。

1.首部:第1-28小節,是帶再現的三段式,A1是A的縮減再現,B段是發展型中段。第一部分的第一樂段A(1-10),A大調為主,結構可以分為a和a1兩個樂句,a句有4個小節,a1句在a句的基礎上通過模仿、重復的手法擴展到了6個小節。a樂句可以細分為2+1+1的結構,a1句是2+1+1+2的結構,整段表現為不同于古典主義音樂時期的“非方正結構”。A段是平行樂段,也是轉調樂段。首部的第二樂段B(11-20)為發展型中段,可細分為兩句:b句有4小節,是2+2的結構;c句有6小節,結構為3+1+1。B段是非方整性的轉調樂段,從E大調開始,經過bA大調、C大調,在B大調上結束。b樂句材料來自于a樂句的第1小節,并運用重復的手法寫成,后兩小節是對前兩小節的重復;C句是一個轉調樂句,運用了模進的手法發展而來,c樂句的前三小節是對b樂句最后一小節的模進。首部的第三樂段A1(21-28)為再現段,由原來的非方整性樂段變成了方整性的平行樂段,主要表現在第二句由原來的6小節縮減為4小節。

2.中部:第29-60小節,為復樂段結構的發展型中部。有兩個主題交替發展,采用和首部截然不同的材料,在單音構成的旋律聲部下,琶音營造了浪漫的氣息。中部的第一樂段C(29-45),以e小調為主,整段屬于非方整性樂段。按照材料的不同,可以分為d、e兩個樂句,d句有8小節,d句又可以分成結構相等的兩小句。這一句的材料是全新的,以一個柱式和弦開始,旋律是疑問般的下行音階,下一小節是幻想性的、浪漫的琶音,后面并對這兩小節進行反復。e句有9小節,這是一個轉調樂句,從bA大調開始,經過c小調,再到同主音調C大調。這一個樂句也可以分成4+5不等長的兩小句。e句材料來自于d句的第2小節琶音,運用重復的手法發展。高聲部的旋律與低聲部的琶音相錯開,聽起來特別的連貫、抒情、柔美。中部的第二樂段C1(46-60)是對第一樂段的變化重復,e小調為主,由d1、e1兩個樂句構成,d1句是不可再細分的樂句,由d句的8小節縮減為6小節而來。e1句轉到了e小調的屬調B大調,由9個小節構成,并可再分為等長的兩小句(4+4),這一句采用重復手法寫成。中部結束在1小節的完全休止上。

3.再現部:第61-94小節,是對首部的變化再現。A段、B段以及再現段A1的a句和首部是完全一樣的。A1第二句由原來A段的4小節通過離調、重復終止式等手法擴展到了10小節的規模,達到了結構的平衡,該部分以完全的終止結束。

4.尾聲:第95-101小節,運用C段材料發展而成,調性統一到A大調。

三、全曲結構圖示

四、結語

通過對《一月(爐邊)》的曲式結構分析,可以更為清晰的看到:該曲是發展型中部的三部曲式。首部是三段體結構,對于曲式結構中的“三部性原則”的運用達到了極致;中部是復樂段,并非“三聲中部”結構,也不是三段式或二段式;再現部對首部進行變化再現,并進行擴展;為了達到整體結構的平衡,最后運用中部的材料形成發展了7小節的尾聲,結束全曲

[1]任紅軍.柴可夫斯基鋼琴套曲《四季》之《一月—爐邊》藝術特色分析[J].民族音樂,2011(05).

[2]錢仁康.柴科夫斯基《四季》[M].上海:上海文藝出版社,2002.

J624.1

A

1005-5312(2016)08-0080-01