從“中央公園”走向“綠道”

——廣州公共綠地建設百年回顧

◎ 許瑞生

從“中央公園”走向“綠道”

——廣州公共綠地建設百年回顧

◎ 許瑞生

回顧了廣州公園概念的提出與建設歷程,道路綠化、人行道與行道樹的演變歷程,廣州“田園城市”概念的引入與各階段的實踐,新中國成立后城市綠化的各階段的建設特征以及廣州區(qū)域綠地的演變,將城市史與城市規(guī)劃結合起來,對廣州城市公共綠地百年發(fā)展路程進行了系統(tǒng)總結。

廣州 公共綠地 城市綠化 發(fā)展歷程

一、廣州城市公園的發(fā)展和演變

(一)寺廟庭院與十三行、沙面租界的“花園”

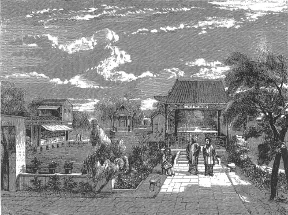

廣州城區(qū)的園林建設有悠久的歷史,但也有局限性,僅集中于宮苑、私家庭院和寺廟。私家庭院僅服務少數(shù)人,主要靠眾多寺廟的園林發(fā)揮著公眾休閑、集聚、祈福的多重功能。圖1是1859年阿爾特·思密斯《中國》一書描繪的廣州“浩官花園”,浩官是十三行行商伍氏父子的別號。伍氏宗族是廣州西關富商的代表之一。

圖1 浩官花園

近年發(fā)掘出距今2000年前的南越王宮苑,中國傳統(tǒng)園林“積沙為洲嶼,激水為波瀾”的景象在此得到印證。遺跡中,園林造景的曲折水渠運用“以石激水”的造園藝術創(chuàng)造了一種動感之美,展示在粵先民驚人的藝術創(chuàng)造力。廣州城古代造園藝術具有獨特的風格和營造手法。現(xiàn)存在城區(qū)內(nèi)的“藥洲”即是南漢帝王的御苑,是明代羊城八景之一。廣州的商業(yè)貿(mào)易高度發(fā)達,成就了許多富商,建了不少私家園林,如上面提到的“浩園”,以及潘氏家族的“潘園”等。但這些園林服務的對象是帝王和富商,不是具有公共活動空間作用的“公園”。

廣州行政區(qū)內(nèi)在冊古樹現(xiàn)存1185株,中心城區(qū)內(nèi)現(xiàn)存300年樹齡的古樹30株,多集中于越秀區(qū)和荔灣區(qū)。現(xiàn)存古樹主要留存于沙面、原寺廟、家廟、私家園林、書院等古建筑遺跡場地中,如海幢公園、光孝寺、南海神廟、中山紀念堂、玉巖書院,印證了廣州早期園林建設的重點所在。在廣州城內(nèi),古木參天的寺廟庭院是公眾祁福和休閑相結合的主要公共場所。

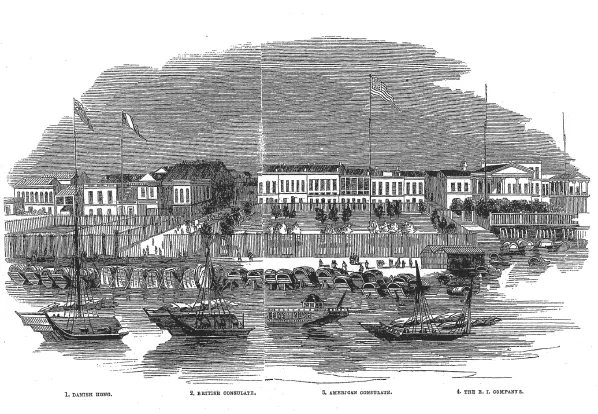

圖2 火災前的十三行

處于十三行和沙面的園林是近代廣州城“花園”的另一種實踐。“道光二十三年(1843年)英國駐廣州第一任領事李太郭所繪制商館平面圖,明確標有英、美花園位置。咸豐六年(1856年)巴特之實測十三行商館地圖,尤其證實了英美商館前公園之實際用地和面積,英國公園占地13公頃,美國公園占地7公頃。”①

圖2為《倫敦畫報》在維多利亞時代描繪的火災前十三行外國商館前的花園和碼頭。圖畫里從左至右可以看到丹麥、英國、美國領事館和東印度公司,也可看到英美館前的花園具有西式園林的特點,周邊用柵欄圍住花園。1844年10月訪問廣州城的法國人伊凡記錄了當時的情景,“到了晚上,美國館的花園就成了所有歐洲居民的集合點,他們到那里主要是吹吹海風。參加聚會的幾乎都是男子,到場的每個人都著裝優(yōu)雅,非常引人注目。”②這里是歐美商人聚會的地方,并非服務廣州本地市民。

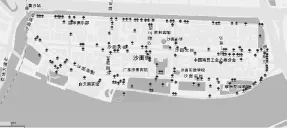

圖3 沙面古樹分布圖

圖4 19世紀70年代的沙面

圖5 19世紀70年代的沙面

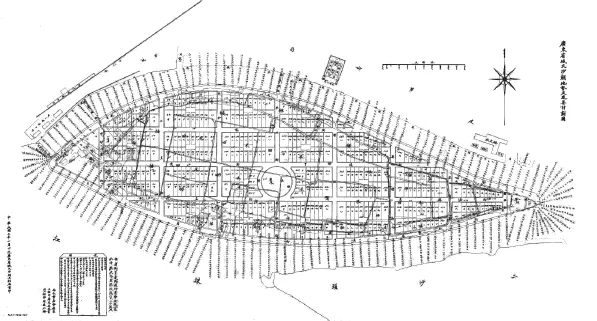

沙面島1859年開始建設租界,島的面積不大,僅0.8平方公里,但規(guī)劃建設之初已采用了較為現(xiàn)代的規(guī)劃技術手法,并建立市政的專門機構。19世紀60年代建立了市政委員會并設工務局,制定了《沙面外國人居住地土地管理規(guī)則》,對排污、道路管理、人行道管理、綠化提出了管理要求。根據(jù)2013年的調查,沙面島范圍內(nèi),共有百年以上的古樹138棵。目前,現(xiàn)沙面公園位置上保存了數(shù)棵175年樹齡的細葉榕樹,沙面島內(nèi)保存了1686年、1707年栽種的超過三百年的古樹樟樹,這些古樹見證沙面公園的變遷,也體現(xiàn)當時沙面規(guī)劃對樹木保留的現(xiàn)代規(guī)劃理念。

1859年下半年,沙面地基填埋工程開始。以此判斷,清朝兩廣總督應允租界的“中流沙”河灘地,已有樹木長成。租界以沙面選址有三個原因:“有自然生成的停泊地”、“接近中國富商大賈所住的習慣”、“宜于夏天納涼、眺望”③。這也印證了其時此河灘地樹木不少。

1909年德國人舒樂所繪制的廣州地圖,沙面南側沿江標記有“Public Garden”的用地,是否是“城市公園”的概念呢?實際應該是為沙面租界內(nèi)的園林或庭園,因為享用的畢竟是沙面少數(shù)人。英租界內(nèi)有“皇后公園”,法租界為“前堤公園”,應屬于沙面洋人和工作人員使用,僅為領事館的后花園,并有圍墻防護。怡和公司華人工作人員黃孝寬先生在回憶沙面的往事時寫到:“1935年英女王加冕時,造石獅一對……,交英領事館花圃內(nèi),……加冕之日,早上8時,英商行的工作人員,恭立于英領事館花園內(nèi),唱‘上帝佑助我皇'的英國國歌。”④

“在這里,有歐洲人的事務所和住宅,有領事館,有一個國際俱樂部,同一小教堂,整個地方是一片田園風光。”1886年一位德國人這樣描述沙面。

圖6 沙面島1909年平面圖

(二)“公園”概念的提出與公開討論

廣州公園的出現(xiàn),應是近代的事情。1907年,由于晚清政府擬進行地方管理的改革,廣東民間成立自治研究社和粵商自治會,討論了城市自治的問題。廣東地方自治研究社出版了《廣東自治研究錄》。全省有389人加入研究社,社長為梁慶桂,副社長為張樹枬、許秉璋、易學清、楊晟、盧乃瑾等。⑥梁慶桂來自十三行“天寶行”的家族,光緒二年(1876年)考中進士被任為內(nèi)閣中書和侍讀。自治研究社倡導的是具有西方政治色彩的地方自治,地方自治的思想自然涉及城市管理,由此引出“市政”的概念。自治研究社成員不少留學日本“法政大學清國留學生法政速成科”,《廣東地方自治研究錄》的編輯或撰稿人多為此類出身的社員,故不少觀點或建議與日本當時的城市情況聯(lián)系起來。1908年,張樹枬在第一期的《廣東自治研究錄》中發(fā)表《設立羊城會私議》一文,討論設立“市會”的問題,建議建立地方自治機構,專門負責“市政”,其中公園建設為其專門機構的職責。文中提出對廣州城區(qū)的一些將寺廟等地改建公園的想法:

“至于公園亦市會所宜設立。全市至少需有四、五所以上。……之內(nèi)空氣惡濁,有公園為之游息,泉石滌其胸襟,花鳥慰其勞頓,古稱文王之囿與民同樂,即今日公園之權興。唯羊城壤地偏小,隙地殊鮮,獨寺廟公地,各處多有。然辟為公園無事大興土木,但因其舊址,去其垣,多植樹木,使其具幽勝之趣已足。俗尚迷信,仍可留存祀神之所,蓋用費省,而民不驚于其措施。日本公園多如此者。”此文較為系統(tǒng)地提出了“公園”的概念及實施的辦法。

1909年廣東與全國各地一樣實施“新政”,建立廣東咨議局,2月設置籌辦處,10月正式成立。籌備選舉的人員中不少來自廣東地方自治研究社的成員。

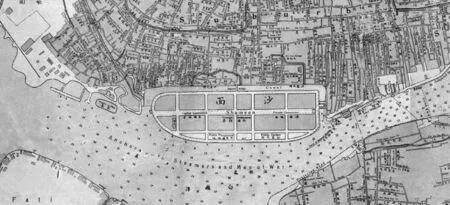

圖7 《廣東省城大沙頭地勢及建筑計劃圖》

(三)中央公園及城市公園的建設實踐

1.民國初期廣州市政機構的萌芽與公園綠地規(guī)劃探索

早在1912年,廣東軍政府工務司決議將廣州進行重新規(guī)劃,首先是開始拆城墻筑馬路,后又提出越秀山辟為公園或藏書樓、大學堂,開始有了公園建設的行政初議。

在居住區(qū)綠地規(guī)劃方面,1914年左右編制的大沙頭規(guī)劃提出了綠地概念。

圖7是一張頗有現(xiàn)代規(guī)劃意義的規(guī)劃圖,規(guī)劃者為蔣冠昊。當時成立了工程局,圖上附有該局啟事,相當于規(guī)劃說明。規(guī)劃道路系統(tǒng)呈棋盤式布置,居住區(qū)內(nèi)出現(xiàn)中心綠地。地塊劃分細致,并編上號碼,易于出售時操作。啟事寫到:“公家只建筑堤岸、馬路、溝渠及其他公用房屋,并填高地盤,其余店鋪住宅,由商民領地自建。永執(zhí)其業(yè),官民交利,而收效亦速。”這是類似土地開發(fā)模式的說明。同時文中也表述了規(guī)劃思想:“大沙頭之優(yōu)點:一位置適宜,該地距南關東關均只一二里,在廣九車站對面,與東堤僅隔一衣帶水,地點優(yōu)于河南,形似沙面而廣袤倍之,可設商鋪,可建工廠,可筑貨棧,可營住宅。一布置合法,堤岸馬路公園草地,均甚寬敞,估全島面積十分之四而強,較之沙面,未遑多讓。一交通便利,鐵橋二座,電車可以通行,北岸可泊小輪船,南岸且可泊大輪船,火車站即在其北,往來極形便利。一空氣鮮潔,四面臨水,中部街道,四通八達,且家家有后路,絕無空氣不通,及火患危險之弊。一外觀整齊,街道之整齊無論矣,即將來建筑房屋,亦有劃一章程,務使此新辟市場,整齊壯觀。一注意衛(wèi)生,凡文明商埠衛(wèi)生應有之事,皆力求完備,特別營業(yè),如娼寮戲園之類,易礙公安者,皆劃定范圍,以免淆難。一暫免稅捐,在民國五年六月以前,除本埠公益必需經(jīng)費,取諸當?shù)赝猓溆喽惥瑁瑫盒忻馐眨瑢砟芊裾蛊冢傩凶枚āR坏貎r便宜,現(xiàn)定大沙頭最高地價,較之長堤最高地價,不足三分之一,數(shù)年之后,獲利三倍四倍,未可知也……”。

一圖一文甚是明了,機構、規(guī)劃構思、地塊劃分、聯(lián)系電話與方式等一清二楚,對大沙頭的地理位置、地形面貌、發(fā)展規(guī)劃、空氣清潔、外觀整齊、注意衛(wèi)生、暫免稅捐等發(fā)展方面的優(yōu)點都有提及。公園、草地、低密度成為營銷的賣點。

圖8為大沙島規(guī)劃綠地構思示意。廣州第一個進入實際規(guī)劃狀態(tài)的“公園”系統(tǒng)是1914年的大沙頭規(guī)劃,擬修筑一公園,居住區(qū)形成組團綠地,可惜未能實現(xiàn)。后來售出部分土地,填筑部分堤岸,因資金不足停工。

19世紀末至20世紀初,廣州擬實施具有現(xiàn)代技術意義的市政工程,促進了堤工局、新市局、大沙頭工程局、治河處的出現(xiàn),這些機構是針對特定工程項目而設置的機構,但它們已經(jīng)構成了未來獨立市政管理組織形式的基礎。它們體現(xiàn)了專業(yè)化的趨勢,運用了西方的建筑技術。如堤工局,張之洞治粵時倡議興筑長堤,后完成了首期工程。1903年,為了長堤的進一步建設而成立堤工局。新市局即是在兩廣總督周馥任職時期,在1907年為開辟東面“商場”的發(fā)展而設。大沙頭工程局是針對大沙頭的土地開發(fā)、土地出售以及島上的市政設施,在1915年運作。而廣東治河處,在清末至民國時期一直發(fā)揮防洪及河涌整治的協(xié)調作用,并雇用歐美的工程師。這一系列機構的形成,為未來的市政公所、市政廳的建立提供了實踐經(jīng)驗。

圖8 大沙島公園綠地示意圖

1918年成立市政公所,設總辦和坐辦各職,延續(xù)了原工務司拆城墻的第二期工程,同時就一系列市政工程開展實際性的建設,包括提出馬路的建設計劃并付之實施;開辟公園,規(guī)劃公園。1918年市政公所的第一號布告寫到:“西人稱公園為都市之肺腑,蓋市民籍公園以救濟健康,尤人身籍肺腑吸空氣。據(jù)最近調查,英倫有大公園十六,運動園三十九。”(原布告稿藏于廣州市檔案局)市政公所成立后最具里程碑的建設就是真正供市民使用的“市立第一公園”。同時,修訂或編制了城市管理的若干章程,包括建筑管理、交通管理的若干章程,以及公園的管理規(guī)定。這是廣州城全面實施市政管理的第一個機構,也是第一個承擔公園建設職責的機構。

1921年,廣州頒布了《廣州市暫行條例》(以下簡稱《條例》),成立了市政廳,這一影響全國的地方管理機構與地方規(guī)章的確立,不經(jīng)意中產(chǎn)生了新形式的地方城市管理模式。市縣分立的探求在廣東一直沒有停步。“民國九年十月,陳總司令炯明率師回粵。兼任省長。就職后,首倡地方自治。以為各省先導,并以廣州市為全省首善之區(qū)。市政規(guī)劃,刻不容緩,遂有廣州市政廳之組設。”⑦

《條例》規(guī)定了市政廳工務局的職能,其重要職責之一就是“經(jīng)理公園和各種公共建筑”。在建立宏觀的市政制度的同時,市行政委員會按照《條例》的授權,細化管理機制,形成較為規(guī)范的會議制度,議決市政事項,其討論議決內(nèi)容包括規(guī)章、城市規(guī)劃、財政諸多內(nèi)容,有關決議形成紀要作為各局執(zhí)行的依據(jù),同時對外公布。也是市政廳成立后的十多天,創(chuàng)立“市政公報”,首期包含了公布、訓令、委任令,目的在于讓“市民知市政進行之情形”,并強調“不涉他項政治”⑧。這一系列規(guī)范化的制度,影響著全國各地。“環(huán)顧國中,規(guī)模略備者,實自我廣州始。自斯而后,市政一語,風靡南北,研究試驗者日漸盛。”⑨公園建設進展成為每年市政廳工務局報告必備的內(nèi)容,各局都需向社會公布工作進展。

1921年左右工務局工程建筑課成為廣州園林專門機構,市政廳“工務局專設一位園林技士管理和設計,并設助理工程員、監(jiān)工、事務員等數(shù)名,分別辦理公園及路樹事宜”。⑩1925年又專門設置園林股專職園林設計與建設管理。1929年工務局發(fā)展到129人,委任的72人,事務員53人。

2.中央公園的意義和引領作用

第一市立公園后來改名中央公園,它是這一階段最有代表性的市政建設成果。公園原址為清巡撫行政衙門,清末簡化官職,將巡撫取消。1918年市政公所將之改為公園,命名為“市立第一公園”,后改名為中央公園(現(xiàn)人民公園)。中央公園借鑒西方造園思想,呈方形對稱形式。設有池沼、假山,并植古樹,形成嶺南園林要素與西方幾何式園林結合的公園。開始公園由高墻圍起來,工務局成立后進行了改造,拆了高墻,增加花木品種,安置了從大佛寺搬來的銅鐘,建設了四片網(wǎng)球場和配套設施。中央公園成為公眾主要活動場所。

公園是公民公共活動的城市空間,公共空間的形成帶來民眾的交流并有可能形成有別于皇權意圖的公眾的意見的言論場所。從市政公所談到的公園規(guī)劃意圖,主要是為了居住環(huán)境的改善。清末近代中國公民社會是否出現(xiàn),是一個西方學者長期樂于按歐美邏輯進行推理研究的課題。“而西方以‘公民社會'理論來探討中國城市社會史的一些學者,也以19世紀紳商社團的出現(xiàn)與活躍為例,證明至19世紀末,中國城市社會已如同西方,漸漸發(fā)展出歐洲資產(chǎn)階級初現(xiàn)時所特有的‘公民社會'及‘公共領域'”?,西方學者對公民社會的探討從公民聚會和言論場所(學校、研究院、寺廟、茶館)、傳播思想的途徑(印刷、講故事、交流的縱橫渠道)以及知識分子的作用(受教育的人、學者、宗教領袖、文人學士、商民)?。從市政制度的演變過程,確實產(chǎn)生了適應現(xiàn)代公共社會生活的新空間領域,諸如公園,促進了社會人與人之間交往,同時它在無形中形成傳播思想的場所。同時,19世紀末城市紳商社團的出現(xiàn),填補了地方政府管理缺位的制度缺陷,與紳商活動相關的一系列建筑場所成為特定時期的公共空間,如書院和宗祠等,也是類似的傳播公共空間。

清末民初一系列市政制度的創(chuàng)立,引發(fā)了各類城市公共活動空間的形成,從而使得有別于傳統(tǒng)皇權制度的新公共城市空間得以誕生。公園城市綠地就是這一市政制度產(chǎn)生的結果。

3.公園規(guī)劃的內(nèi)容逐步豐富

中央公園對全市的公園發(fā)展起到引領和促進作用。同時,學習歐洲的城市公園的設計,將運動設施引進公園;公園又逐步發(fā)展到分類或分主題,如動物園、郊野公園、運動場等。

1921年市政廳規(guī)劃了五大公園,即吉祥路、東較場、海珠、東山、西關五處,海珠公園原為軍事機構所在地,1925年10月工務局接管海珠公園,設置了石凳、噴水池和音樂亭,為紀念在此遇難的海軍上將程璧光豎立了銅像,文物銅壺滴漏也陳列于公園中。東山公園面積較小,附近民眾籌資而建。

由工務局擬定兩個公園為與公共運動場結合的公園,即越秀山體育場與東較場。越秀山體育場原址為永樂藥庫,1926年開工,先建田徑場,定名作為廣州市公共運動場1928年落成,共15000座位。東較場以前是演武場,1906年改名為廣東省運動場,1916年在省長朱慶瀾推動下,專門發(fā)布大總統(tǒng)令批準此地為“永遠公共運動場”,后逐步完善建設,1932年建成。其后還擬開辟了大沙頭為跑馬場,平時為公共運動場。這一系列公共休閑場所同時顧備體育活動的功能。

1921年3月,為征用土地進行公園的建設,市政廳工務局呈請省長要求將觀音山(越秀山)劃撥為市政廳規(guī)劃公園。越秀山公園進入實質性的建設階段,傳統(tǒng)軍事防守功能發(fā)生轉變,越秀山成為市民享用的公共休閑活動空間。

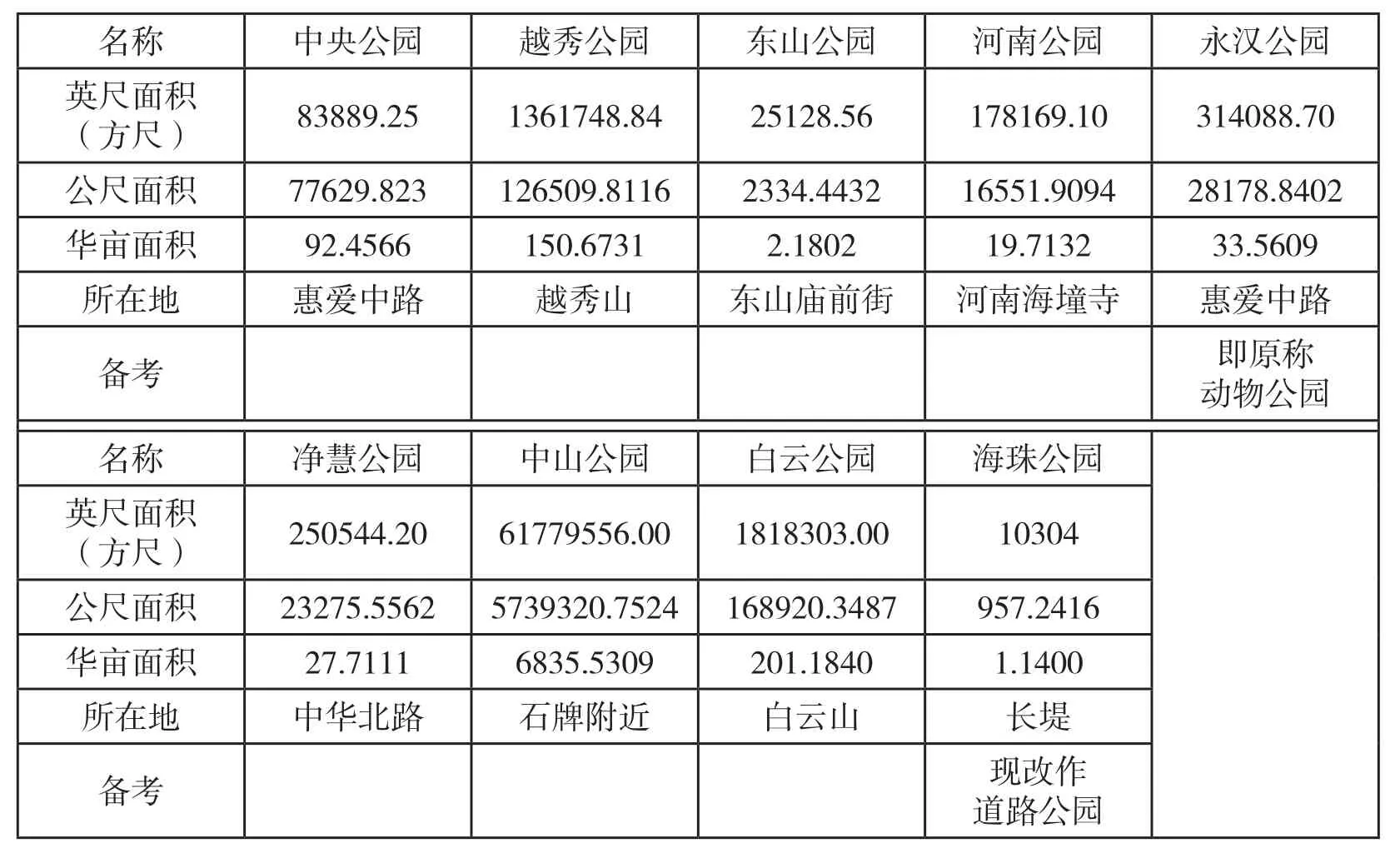

1926年,越秀山、白云山進行景觀改造,成為郊野公園。30年代在《廣州工務實施計劃》中提出東湖公園建設計劃,將大沙頭、二沙頭和海心沙連接在一起形成湖面。30年代,經(jīng)統(tǒng)計,廣州市區(qū)面積29萬華畝(即193.3平方公里),公園面積約為7364華畝,其中中央公園與凈慧公園為重新規(guī)劃建設而成,其他多為在原有寺廟基礎上改造而成,定性為公園。在郊野公園方面,白云山開辟公園,石牌造林開辟為中山公園,面積約為2000余華畝。

廣州市政廳工務局園林股30年代又制定了“園林實施計劃”(執(zhí)筆為莫朝英),擬按公園面積與市區(qū)面積占2.54進行公園布局,提出利用邊角地規(guī)劃布道與小廣場,彌補失去綠地不足,提出系統(tǒng)建設,由“林蔭大道相連公園系統(tǒng)”。分東北區(qū)、西區(qū)、東南區(qū)、中區(qū)四大公園系統(tǒng)。

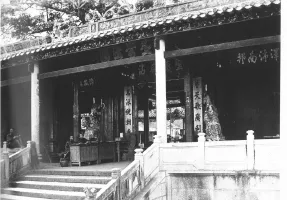

4.民國時期寺廟的利用和改造

寺廟因為其公共性質,起到祁福的作用,也提供給平民休閑的功能。圖9拍于清末的波羅廟,現(xiàn)今廣州名木古樹編號第一號的古樹就在此廟。20年代中期眾多寺廟改為公園。1925年,海珠公園由慈度寺改造而成。1929-1933年,海幢公園由海幢寺改造而成。1929-1931年,凈慧公園由凈慧寺改造而成,后為廣州迎賓館。1929年,永漢公園(兒童公園)由布政司司署改造而成。

必須承認對于寺廟的利用,也帶來了不同程度對古建筑的破壞。抗日戰(zhàn)爭爆發(fā)后,一切城市建設都處于停頓狀態(tài),園林綠化也停滯。

圖9 清末的波羅廟

表1 廣州市公園面積表

5.與防洪排澇的城市防災功能結合的公園建設

新中國成立后,廣州市政府于1953年成立市政建設委員會,專職城市建設,包括園林建設。當時城市園林布局的原則確定如下:(1)充實、擴建舊有公園;(2)保護和建設革命史跡勝地;(3)結合環(huán)境衛(wèi)生整治,利用不適宜建筑地區(qū)。

50年代,結合防洪排澇興起了一輪新的建設公園浪潮。誕生了流花湖公園、東湖公園、麓湖公園等一批以湖景為主要景觀要素的公園,一直沿用至今。

1958年5月,廣州市人大會議通過“綠化荒山”、“綠化廣州”的決議,“整頓長堤、路樹成蔭,樓滿花果,綠化廣州”成為行動目標,并規(guī)劃白云山建設成為花果山、生產(chǎn)山、游覽山,隨即組織開挖東山、荔灣、流花人工湖及改造麓湖水庫的義務勞動。與防洪排澇的城市防災功能結合的公園建設運動 ,使城市公園及城市綠地得到更大規(guī)模的發(fā)展。

“文化大革命”使一切建設停頓。改革開放后,城市綠地和公園建設得到長足進展。特別是一年一小變,三年一中變,十年一大變,城市綠地空間迅速擴展。進入21世紀,借助廣州亞運會的舉辦,廣州城市的公園綠地系統(tǒng)更全面完善。

三、人行道與行道樹

中國傳統(tǒng)的行道樹多設于陵園、大型廟宇或官衙機構場地內(nèi)的道路之中。人行道和行道樹是現(xiàn)代道路模式的重要組成要素。行道樹的種植,形成了帶狀的綠帶。人行道和行道樹的出現(xiàn)也是近代城市空間變化的重要特征。

(一)長堤的修筑與人行道建設與管理

在兩廣總督等清朝官員的統(tǒng)治管理過程中,沙面租界成為傳統(tǒng)舊城與現(xiàn)代城市風貌對比模仿的范例。沙面租界的規(guī)劃采用網(wǎng)格的規(guī)模模式,有利于地塊的出售,成立了工務局專事建設。道路斷面模式按歐洲的近現(xiàn)代形制,設置人行道和行道樹。對比之下,廣州舊城雜亂,而兩廣總督張之洞也知差異而尋改革。

長堤修筑計劃的形成,與張之洞密切相關。長堤的規(guī)劃與建設,1889年張之洞提出:“修成之堤,一律筑馬路以便行車,沿堤多種樹木以蔭行人,馬路以內(nèi)通修鋪廊以便商民交易,鋪廊以內(nèi)廣修行棧,鱗列櫛比。”這里已經(jīng)提出了行道樹和人車分流的初步意圖。此后開始了堤岸馬路的修筑。1911年警察廳與民政司,在全堤竣工后為防范風險,專門制定了“東西堤岸馬路規(guī)章”,共14條條文,規(guī)則規(guī)定“馬路界外近河邊之堤路只許人行”,“堤路上的樹木不得束綁船只”等管理條文。這是廣州涉及市政最早的規(guī)章之一,人行和行道樹公共管理的內(nèi)容。

圖10 廣州貢院

圖11 19世紀70年代沙面對面的民居

(二)現(xiàn)代道路模式的規(guī)劃建設和交通管理

對人行道的要求,廣州市政公所于1920年頒布了《廣州市市政公所取締人行道規(guī)則》,重點放在人行道的管理,《規(guī)定建筑三合土人行路路面章程》規(guī)定了道路的鋪設材料要求及投資來源,同時根據(jù)道路分級,對設置人行道提出要求:“80尺(24.38米)闊,15尺(4.57米)人行路,100尺(30.48米)闊,20尺(6.1米)人行路。1936年有新的限制,16公尺路,人行道3公尺;11公尺路,人行道2公尺;8公尺街道,不設人行道。”

市政公所專門制訂了“廣州市政公所修正車輛交通章程”,車輛的類型分為手車、馬車、貨車、手搖車、汽車,其他有輪車。并有了注冊領牌的制度,并指定了通行路線?。廣州市市政所成立之后,頒布了《廣州市車輛肩興交通規(guī)劃》。街道的交通信號出現(xiàn)了“慢車,紅色不得過六英里,綠色不得過十英里”等城市標識識別符號。街道內(nèi)增添了新的城市信息,多了景觀要素,交通方式產(chǎn)生變化而引發(fā)城市景觀的革命,包括路牙石、交通信號燈、人行道這一系列適應機動化交通的建筑細節(jié)。

(三)騎樓與行道樹的取舍

騎樓在1900年左右已經(jīng)有一定規(guī)模。1907年粵海關報告:“火災以后至少已采取措施:在特別容易發(fā)生火災的地區(qū),禁止在主干道上修筑騎樓。因為這不僅極易燃燒,而且妨礙消防隊員的行動。”這可以看出對于騎樓的修建有不同看法。

在省警察廳和市政廳管治廣州城的時期,先后頒布了一系列的騎樓建筑規(guī)范,1917年警察廳的規(guī)定寫道:“凡堤岸及各馬路建造屋鋪均應在自置私地內(nèi)留寬八尺,建造有腳騎樓,以利交通。至檐前滴水須以水糟、水筒引水透入明渠,不再另設檐篷,致礙行人而傷堤路。”“凡在馬路建造鋪屋者,由門前留寬八尺建造有腳樓。騎樓兩旁不得用板壁竹笪等類遮斷及擺賣什物,阻礙行人”。

在選擇綠化美化還是建騎樓問題上,綠化美觀為重,所以騎樓讓步。有關道路管理規(guī)定列出了若干不允許建騎樓的原因,是因為植樹緣故,如:“地處近郊而非繁盛之區(qū)鋪戶甚少,故宜多植樹木。”“因全段已植樹”,“因在中央公園前宜植樹以增美觀”。這些表述在工務局的報告中隨處可見。從中可以理解行道樹初始的功能是為了增加城市景觀的美觀,管理機構相當重視行道樹的綠化意義。

廣州是行道樹種植較早的城市。30年代城區(qū)已有數(shù)萬棵行道樹。1935年出版的《園林計劃》一書寫到:“又如我國華南的廣州,自工務局增設園林股專司公園路樹森林等事之后,其路樹的成績驟增,數(shù)年之間已達三萬余枝之數(shù)。(即在民國廿二年亦種樹九千枝),其余私人栽植及林場路樹猶未列入此數(shù)。”同一時期,北京市的路樹為19000多株,武漢市6081株。可見,廣州其時綠化在全國是領先的。但1950年,由于各種原因,城區(qū)只剩下五千多棵行道樹。

四、“田園城市”在不同歷史階段的實踐

(一)“模范小區(qū)”的建設和“田園城市”

廣州在上世紀初已開始討論、倡議建設“田園城市”,政府和公眾對此均有共識。“田園城市”從城市結構及總體布局確立綠地的地位和意義,是城市發(fā)展史的一次飛躍。近代對中國城市化產(chǎn)生影響深遠的城市模式非“田園城市”莫屬,從上世紀初至現(xiàn)今,無論從口號式的倡議還是真正的行動,“田園城市”仍是百年不衰的主題。

首任市長孫科,對田園城市的理論也頗為熟悉。1919年,孫科在《都市規(guī)劃論》一文中闡述了花園城市的理論,“新式都市之建設,多由大公司和慈善家為之,……此種新村市地一英畝,例只建住宅六家至十家,余地展為公有,為樹植花草果木之用。”?

東山郊區(qū)在孫科任市長時期納入市區(qū)拓展區(qū)域。接任孫科的林云陔市長繼續(xù)倡導“田園城市”的實踐。“蓋東郊曠地甚多,頗有田野林泉之勝,以之為住宅區(qū),最合衛(wèi)生。且能使人陶冶于天然美感之中,其裨益于市民身心者必不淺”。“查改良住宅一事,自歐戰(zhàn)結束后,各國城市政府多注重于此,其時英國有謂田園市者,可為新式住宅之模范,各國競相仿效……”1929年所作的《廣州市政府施政計劃書》是政府早期較為完整的規(guī)劃書,時任市長林云陔專門提出“田園城市”概念,并希望通過以“東山竹絲崗模范住宅區(qū)”成為田園城市的實踐案例。

林云陔任內(nèi),東山竹絲崗地區(qū)的模范住宅區(qū)進入實質性的開發(fā),1928年,籌建廣州市模范住宅區(qū)委員會公布實施了《籌建廣州市模范住宅區(qū)章程》,從土地業(yè)權、道路及住宅三方面進行了規(guī)定。1930年《廣州工務之實施計劃》中推動實施模范小區(qū)的建設。原設想是服務廣大市民,“多留空地,以作園圃,蓋混山林城市為一”,綠地空間成為改善居住環(huán)境的重要手段和城市建設理念。但后來吸引的是大批政府官員和回國投資的華僑入住。

(二)從建設行為管理過渡到土地管理:土地分區(qū)規(guī)劃

早期的市政規(guī)章強調較多的是建設行為的管理,40年代逐步轉向土地管理。1947年,廣州市都市計劃委員會頒布了《廣州市土地分區(qū)使用辦法》,將全市分為普通住宅區(qū)、田園住宅區(qū)、商業(yè)區(qū)、工業(yè)區(qū)、風景區(qū)、農(nóng)業(yè)區(qū)六種,專門使用了“田園住宅區(qū)”的概念。1947年修改中的《廣州市建筑規(guī)則》對田園住宅區(qū)的環(huán)境質量提出更高其他區(qū)域的要求:“位于田園住宅區(qū)內(nèi)架空層高度均不得少于2.50公尺。一般地區(qū)要求是2.00公尺。”(“規(guī)則”草稿現(xiàn)藏于廣東中山圖書館)

廣州市關于“田園城市”理念的實踐,民國時期局限于建住宅區(qū),而對“田園城市”的城鄉(xiāng)關系以及產(chǎn)業(yè)布局、生活出行行為等均少涉及,其影響作用僅局限于改變居住形態(tài)。

(三)“花城”的名符其實和向新加坡學習

1978年,結束了“文化大革命”等政治運動后,廣州園林綠化事業(yè)復蘇。1981年,時任市長梁靈光代表省委、市委和市政府提出將廣州市建成名副其實的花城的決定。開始推進立體綠化。這對城區(qū)的綠化美化起到推動作用

1993年,制定《廣州市十五年基本實現(xiàn)現(xiàn)代化總體方案》。提出要以新加坡為目標,把廣州建成具有嶺南特色的花園式城市。此后,廣州各階段均確定向新加坡學習城市綠化,新加坡也成為中國各地城市綠化模式借鑒的范例。

1994年,《廣州市城市綠地系統(tǒng)規(guī)劃(1993-2010年)》提出:將廣州市建成為一個清潔優(yōu)美、生態(tài)健全、具有嶺南風貌特色的花園式城市。

2003年,提出“森林城市”和“山水城市”的建設理念,從區(qū)域更廣泛的地域研究并實施綠化活動,而非局限在中心城區(qū)。這些為區(qū)域綠地概念的產(chǎn)生提供實踐的基礎,也是“田園城市”理念在不同時期的形式多樣化的體現(xiàn)。

圖12 1947年市政委員會通過的《廣州土地分區(qū)使用圖》

四、區(qū)域綠地和綠道概念的演變

(一)民國時期廣州城行政區(qū)劃

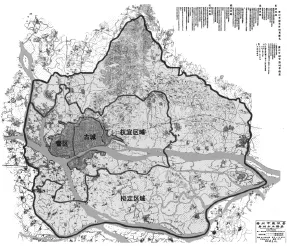

民國時期隨著近代的城市管理機構的出現(xiàn),需要明確其管理范圍,以及城市資源的調配需要在特定區(qū)域中進行,行政區(qū)劃調整任務迫切。1921年廣州市政廳成立之初,就著手行政區(qū)劃的界定。首先突破了原傳統(tǒng)的番禺、南海行政界線合二為一,并改變原有以警察管理為依據(jù)確定管轄范圍的做法。陳炯明省長曾提到:“蓋地域界線非由專門技士精密測繪,繪畫圖式,無以為標準。其市行政區(qū)域,有則第二條規(guī)定,得應時勢之要求,由省政府特許擴張之,此亦為省政府原有之權,毫無疑義者。查廣州市之市政區(qū)域尚未規(guī)定,省會警察廳每因居民之綿延,即為之增加。警察區(qū)署其事實上即為市行政區(qū)域之擴張,惟似此漫無統(tǒng)系,不足為策劃市政之標準。茲于市條例特加以規(guī)定由省政府審察時勢之要求,擴張市行政區(qū)域,實為一種有政策有統(tǒng)系之規(guī)劃,無可非議者。若以省會警察廳得于事實上擴張市行政區(qū)域,而省政府反無此權,恐無是理”。陳炯明在簽署《條例》的同時,在1921年2月14日任命廖仲愷、胡毅生、魏邦平、陳達生、程天固六人為市區(qū)測量委員會委員,對市區(qū)行政范圍進行劃定。1923年7月省府核準了市政廳提出的“展拓市區(qū)案”,黃埔、河南、白云山、增埗、白鶴洞、芳村地區(qū)納入行政區(qū)劃范圍內(nèi)。當時提出擴大市區(qū)范圍將白云山納入期中。“圈入市區(qū),蔗使名山大市,唇齒相依”,山水城市的概念得到體現(xiàn)。名山即白云山,它與城市相依成為重要的區(qū)域綠地,而增埗地區(qū)的納入,則考慮自來水廠取水的位置所在,“西部擬于增埗對河兩島為界,蓋增埗為廣州自來水塘地,全城食水,均取給于是。”?這有利于水源的保護,保障全體市民飲水衛(wèi)生安全。

20世紀20年代后期,廣州市擴大市區(qū)是出于對人口增加引發(fā)的治安、衛(wèi)生等社會問題的考慮。市長林云陔的《廣州市政府施政計劃書》中指出,“比年以來,人口日漸增加,住戶過于繁密,于治安衛(wèi)生,均有窒礙,實有極行拓展之必要。廣州自市政改良后,日趨繁盛,人口亦增數(shù)倍,市政當局,近為適應時勢之需求,決將市區(qū)面積展拓”。

廣州市政廳在開始向省政府申請行政區(qū)域擴大時,設計了“權宜區(qū)域”與“擬定區(qū)域”兩種區(qū)域模式。林云陔在《廣州市政府施政計劃書》中談到設定兩種類型區(qū)域的原因“查廣州市擬定區(qū)域,東至東圃車陂,南極河南黃埔,市政舉辦之初因市庫未裕,乃暫為縮小,另定權宜區(qū)域,從事整理”。經(jīng)濟條件的限制先從“權益區(qū)域”入手。

林云陔又談道:“就本市而言,茍非拓展市區(qū),包含郊外村野,則田園都市,何由實現(xiàn)?”可見市區(qū)的擴大發(fā)展是為了解決人口密集而產(chǎn)生的居住問題,同時也為廣州“田園城市”的建設提供了行政管轄合法性,充分體現(xiàn)對郊野休閑綠地的利用和對飲用水源地安全保護的需求。

圖13 向省政府申請劃定的“權宜區(qū)域”和“擬定區(qū)域”范圍原圖

(二)借鑒蘇聯(lián)的綠地規(guī)劃體系

新中國成立后,我國的城市規(guī)劃體系采用了以計劃經(jīng)濟為指導的城市規(guī)劃思想,各種指標借鑒蘇聯(lián)的規(guī)劃指標體系,包括綠化指標和概念,如城市規(guī)劃了防護林帶、隔離林帶,綠地采用定額指標等,生產(chǎn)防護林帶、隔離林帶成為主要的區(qū)域綠地。

1954年,《廣州市城市總體規(guī)劃(第二方案)》中出現(xiàn)“隔離地帶”的概念。在第一次全國城市建設會議上提出的規(guī)劃定額指標,全國各地均采用指標的方式推動綠地達標推動綠化運動。早期廣州市總體規(guī)劃第四次方案提出建設人均綠地17平方米的指標。

1986年,廣州市提出“四年消滅荒山、八年綠化廣州”的目標。1988年,省委、省政府出臺了《廣東省實現(xiàn)綠化標準的驗收獎懲辦法》,強調并明確栽植率、綠化率的剛性要求,綠化栽植率各縣到1990年需達95%,新建區(qū)的綠化用地率需達30%,舊城改建區(qū)25%,綠化覆蓋率需30%以上。這一剛性行政要求帶動各類綠地的建設。1990年,又提出:綠化達標為主,提出高標準、高要求、帶動整個綠化工作。至此,廣州城市周邊的區(qū)域性綠地逐步形成。

圖14 1923年批準的廣州市“權宜區(qū)域”和“擬定區(qū)域”的劃定(據(jù)原圖改繪)

(三)區(qū)域綠地指引和綠道的形成

1995年,省建委組織編制《珠江三角洲城市群發(fā)展規(guī)劃》過程中提出四種用地模式的概念。珠三角城市群規(guī)劃突破行政區(qū)劃畫地為牢的局限,將不可建設區(qū)域納入城鄉(xiāng)空間總體統(tǒng)籌中。力爭從宏觀尺度對珠三角城市群之間城市形態(tài)進一步優(yōu)化,避免盲目擴大規(guī)模的沖動。為合理地控制規(guī)模,提出分類分區(qū)的指導策略,四種用地模式分別為都會區(qū)(指中心城區(qū)),城鎮(zhèn)密集區(qū)(指城鎮(zhèn)和村落相對密集聚集區(qū)域),開放區(qū)(指以開放空間、綠地為主,低密度開發(fā)地區(qū))和生態(tài)敏感區(qū)(為與城市生態(tài)格局密切相關區(qū)域,如飲用水源地)。這一思路的產(chǎn)生是在規(guī)劃進行中,根據(jù)對各地的調查分析,擬從空間規(guī)劃層面解決城市空間形態(tài)發(fā)展問題。通過將各類規(guī)劃拼接,以及現(xiàn)狀土地拓展的趨勢,編制小組意識到廣州有盲目“攤大餅”的城市蔓延趨勢。原中心城區(qū)與黃埔開發(fā)區(qū)規(guī)劃設定的隔離綠帶已變得模糊并受到侵蝕。在協(xié)調發(fā)展規(guī)劃中,提出在三方面進行空間協(xié)調:珠三角相鄰城市、城市內(nèi)部的片區(qū)、珠三角與邊緣外圍城市。相鄰城市的空間協(xié)調在五個層面進行:城市空間發(fā)展形態(tài)、行政區(qū)劃、交通體系、基礎設施、水資源。由于強調了空間形態(tài)的協(xié)調,就產(chǎn)生了開敞區(qū)、生態(tài)敏感區(qū)等四種土地空間模式。

開敞區(qū)和生態(tài)敏感區(qū)的提出,使規(guī)劃關注重點從城市建設拓展逐步轉至生態(tài)保護。其概念也借鑒了當時香港規(guī)劃署編制的“全港發(fā)展策略檢討:可選擇的發(fā)展方案”以及英國綠環(huán)規(guī)劃指引的概念,引入“分區(qū)發(fā)展策略”的分類指導方法。開敞區(qū)是低密度開發(fā)區(qū)域,農(nóng)業(yè)為主導,城鎮(zhèn)密度低;生態(tài)敏感區(qū)是國家自然保護區(qū)、森林山地、水源地、大型水庫、海岸線、自然景觀旅游區(qū),規(guī)劃用于阻隔城市無序蔓延,防止城市居住環(huán)境惡化的大片農(nóng)田、果園山丘保護區(qū),生態(tài)敏感區(qū)一旦遭破壞難于恢復。

規(guī)劃建議利用區(qū)域綠地與自然地理門檻,廣州形成以環(huán)狀開敞區(qū)隔離中心城市的土地利用模式,并將流溪河沿岸地區(qū)、白云山作為區(qū)域生態(tài)敏感區(qū)進行嚴格保護。

圖15 1995年廣州中心城區(qū)設置開敞區(qū)過渡帶的設想草圖

圖16 1995年將四種用地模式運用于廣州大都市區(qū)的構思草圖

此后,在此基礎上,2003年,《廣東省區(qū)域綠地規(guī)劃指引》出臺,規(guī)劃思路由優(yōu)先關注建設區(qū)向優(yōu)先關注不可建設轉變,傳統(tǒng)的規(guī)劃思想強調的是為了建設,區(qū)域綠地規(guī)劃指引注重的是生態(tài)綠地空間,是1995年倡導的四種用地模式延續(xù),主要是結合開敞區(qū)和生態(tài)敏感區(qū)的概念,以“區(qū)域綠地”擴大傳統(tǒng)“城市綠地”的范疇;吸納了英國規(guī)劃體系“指示”的政策引導方法,形成有別于“規(guī)劃設計規(guī)范”和“規(guī)劃編制圖則”的一種規(guī)劃政策工具,對全省區(qū)域綠地提供指導意見。

2004年,《珠江三角洲城市群發(fā)展規(guī)劃》(2004-2020年)出臺。2006年,《廣東省珠江三角洲城鎮(zhèn)群協(xié)調發(fā)展規(guī)劃實施條例》頒布。“區(qū)域綠地”上升至法律高度。

2010年,廣東省在此基礎上提出“綠道”的建設,綠道是借鑒美國城市實踐的經(jīng)驗,改變原本機械的綠地劃定方法,將“人”引入綠地中。引發(fā)了“綠道”的全省綠地新一輪建設運動,使生態(tài)資源的嚴格保護和合理利用有機結合起來的。

五、小結

廣州百年綠地發(fā)展過程,興衰百年,中間出現(xiàn)了幾次停頓階段,如抗日戰(zhàn)爭、解放戰(zhàn)爭、1959-1961年經(jīng)濟困難時期、“文化大革命”。

綠地建設至今已成共識,通過百年的綠地實踐,我們可以充分地認識到,技術理念的實踐需要行政力量的推動,規(guī)劃理念付諸實踐,需要落實,需要責任機構。如廣州公園建設早期落實到市政所,近期綠道建設落實到省住建廳等。綠地建設需要形成全民的社會運動,成效方見顯著。始于1959年的挖湖公園建設的義務勞動,是社會各界參與的結果,始于1981年,《關于開展全民義務植樹運動決議》就是全民運動成效。借用大型城市活動契機,如廣州的六運會、九運會和亞運會等是凝聚力量進行綠化活動的良機。公園是東漸西學的產(chǎn)物,應和本地化的結合。

城市不同發(fā)展階段關注綠地建設的重點不同:民國時期,更多關注的是美化、景觀的功能;一年一小變重視的是景觀和公共空間;如現(xiàn)階段綠地的拓展是與空氣質量聯(lián)系在一起,而近十年區(qū)域綠地引起高度重視,成為城市化中防止生態(tài)惡化、改善區(qū)域生態(tài)的重要途徑。而“綠道”的建設,更全面發(fā)揮綠地為人服務的功能,近期廣東省結合“綠道”構成人行、自行車交通系統(tǒng),在中心區(qū)利用閑置邊角地建設社區(qū)體育公園,從“中央公園”走向“綠道”,綠地的意義更為深遠。

注釋:

①周琳潔主編.廣東近代園林史.中國建筑工業(yè)出版社,2012:27.

②[法]伊凡.廣州城內(nèi).廣東人民出版社,2008:31.

③楊顒.廣州沙面租界概述.廣州文史資料第四十四輯,31-32.

④黃孝寬.沙面洋商的群英會和西商會.廣州的洋行和租界,廣州政協(xié)文史資料集14期:181.

⑤楊顒.廣州沙面租界概述.廣州文史資料第四十四輯,31-32.

⑥宮內(nèi)肇.清末廣東的地方自治與順德精英.學術研究,2011(1):122.

⑦廣州市政府.廣州市市政概要——廣州市政廳紀略,1922(1).

⑧廣州市政廳總務科編.廣州市市政公報(第一號),2月28日.

⑨《廣州市市政報告匯刊》,1923年.

⑩莫朝豪.園林計劃,南華市政建設研究會,1935:8.

?賀躍夫.晚清廣州的社團及其近代變遷.近代史研究,1998(2):234.

?[美]魏婓德,F(xiàn)rederic E.Wakenman.講述中國歷史.東方出版社,2008:718.

?廣東單行法令匯纂.廣州光東書局,1920:78.

?段云章,倪俊明編.陳炯明集.中山大學出版社,2007.

?廣州市市政廳總務科.廣州市市政報告匯刊,1928:128.

(責任編輯:盧小文)

From Central Park to Greenway: A Review on the Construction of Public Green Space in Guangzhou for the Past Century

Xu Ruisheng

The paper reviews the history of Guangzhou's park construction,street greening and shade trees,the introduction of the concept and practice of “countryside city”,different phrases of urban greening after the founding of PRC and the evolution of regional green space in the city.Through combing urban history and urban planning,the paper systematically reviews a century-long development process of urban public green space construction in Guangzhou.

Guangzhou; public green space; urban green; development process

TU986

10.3969/j.issn.1674-7178.2016.05.013

許瑞生,理學博士,高級工程師,國務院政府特殊津貼專家。現(xiàn)任廣東省人民政府副省長。