公共服務的財政投入促進了農村社會發展嗎?

張新文+詹國輝

摘 要:是否具備健全的公共服務體系直接影響到基層社會的穩定和社會發展的質量,而公共財政經費投入的高低則直接影響城鄉公共服務供給的非均衡性,因而有必要對農村公共服務的財政投入與其社會發展是否具備線性關系分開來看。文章基于正逆向指標以及FAM的分析法,借助于江蘇省內蘇北、蘇中、蘇南等區域的部分農村在2010—2014年的面板數據,分析了江蘇農村公共服務財政投入經費與社會發展之間是否存在耦合關系進行實證檢驗,進而理順及分析農村公共服務財政投入對社會發展的影響和存在的可能原因。研究認為:糾正財政經費的投入方向、調整與優化財政轉移支付結構的責權利和健全基層政府的財力保障機制等有助于農村公共服務的有效供給和社會的健康發展,這也是實現治理現代化的動力所在。

關鍵詞:農村公共服務;財政投入;社會發展

一、問題的提出

經濟和社會發展的相伴隨關系在任何時候都成為執政黨及政府確立施政綱領的首要目標,以及所力圖保持的平衡點,正如國外學者所言:社會發展不僅僅是經濟增長和提供社會服務,它還是一種基于平等主義的發展戰略(Midgley J.,1995)。本世紀以來,江蘇的經濟發展水平不斷提高,從2010年的41425.48億元發展到2014年的65088.32億元,并成為全國范圍內人均GDP產值的第二大省份,以不到2%的區域總面積貢獻了全國10.23%的GDP。即便如此,高增長經濟發展水平的背后也隱藏了諸多非均衡性發展的頑疾,諸如城鄉之間的差距、地理區域間的差距等,而不同區域間在農村公共服務供給的失衡已然引致了社會發展的抑制效應。不僅如此,公共服務的供給差距還表現在城鄉二元結構的層面,農村居民對公共服務需求的快速增長與供給缺位的悖論矛盾已然成為制約社會發展的瓶頸。2014年習近平總書記在江蘇考察時更是首次提出“四個全面”的戰略布局,如何破解當前農村公共服務供給的缺位以及在城鄉之間、區域之間的非均衡,是當前乃至將來長時間內各級政府所面臨的現實背景。

已有的研究表明,基于地方財政對經濟性和社會性的投資存在區域差異性,以差異化的公共財政投入政策有利于縮減差異性的影響(徐盈之、趙永平,2015)。而“重增長、輕服務”的財政投入結構,又抑制了財政投入對農村公共服務的補給效用(許光建、劉汝兵,2015)。同時在財政信息公開機制尚未健全的前提下,財政透明度的提升不僅未能對農村公共服務行為產生有效的問責約束效應,反而助長了地方政府在公共服務供給中的怠政投機傾向(李敬濤、陳志斌,2015)。因此如何把握好公共財政與農村公共服務之間的線性關系,就顯得比較重要了。部分學者從效率維度對公共財政與農村公共服務提出了相關建議,如健全與事權相匹配的財稅體制,優化支出結構,擴大農村公共服務的受益范圍,以此來增進農村公共服務供給水平(鄭曦,2007)。對于具有明顯區域性的公共服務來說,由地方財政來提供,也可能會比由中央財政來統一提供具有更高的效率(林萬龍,2009)。同時以公共服務提供效率為中介,地方財政自主權對轄區居民的公共服務滿意度將產生影響(高琳,2012)。在農村公共服務的質量要求方面,學者們均持類似的觀點,如農村公共服務提升的關鍵在于構建起完善的公共財政體系和預算制度,確保預算資金不被濫用(程又中,2008)。提高財政收入、合理安排引導財政支出,保障公共服務供給的能力(溫曉麗、李志國,2015)。同時以實現農村公共服務均等化,旨在確保城鄉居民享受社會發展所帶來的普惠性利益(李斌、李拓、朱業,2015)。

一般意義上而言,對社會發展或者社會建設的指標考量主要從公共服務所包含的項目內容來進行,例如義務教育、公共醫療衛生、社會保障、公共安全等。由于區域性差距的客觀存在,社會發展的基礎相當程度上依賴于經濟內涵上的增量和存量。如何在公共財政的制度安排上尋求農村公共服務供給的創新,以擺脫當前公共服務的城鄉非均衡性發展局面,同時助推農村社會建設,進而實現社會治理的現代化是當前農村治理亟待解決的現實命題。基于上述思考,本文擬從農村公共服務的財政投入與社會發展的耦合 “耦合”一詞最初是通信工程、軟件工程、機械工程等工程中的名詞術語,主要是指兩個或兩個以上的電路元件或電網絡等的輸入與輸出之間存在緊密配合與相互影響,筆者在本文中所指的是兩個變量間的聯系程度。關系入手,對江蘇省內所客觀存在的城鄉發展、區域發展不均衡問題提供佐證性的辨識,以此提出調整性的政策建議。

二、理論關系模型與實證測度

解釋農村公共服務財政投入與社會發展之間的關系,需要理順二者之間的邏輯關系,并進行一定的量化研究。在后續量化分析過程中,為減少樣本數據調研指標的偏差,因此對樣本空間內的各項指標進行無量綱化處理(Non-dimensional Process)。筆者主要借鑒安體富等學者的研究方法和模型,通過極值標準化(Extreme Standardization)方法模型的建構,以便為后續的因子分析和回歸分析提供數據的準確及科學性(安體富,2008)。調研數據主要來自于江蘇省傳統上經濟地理意義的三大片區,即蘇北、蘇中和蘇南,選擇經濟發展速度和GDP指標存在差異的不同區域,以盡可能符合江蘇省情,同時為了合理地測度出建構指標的合理性,同時在農村公共服務已經呈現“兩極化(Polarization)”的發展傾向下,將測度指標進行分類處理,以正向指標(Forward Indicators)和逆向指標(Reverse Indicators)為分類的組別,具體的正向指標依據其指標數據值所反映出的效果呈正向關系,而逆向指標則恰恰與之相反。因此對上述兩項指標所處理方法方式不盡相同,需要對無量綱化的處理方式也不一樣。

正向指標的公式為:

上述公式xij主要指代農村公共服務中的各個單項指標(諸如義務教育、農村養老保險、農村公共醫療衛生、農村基礎設施、公共安全 本研究認為,公共安全同樣是社會公共服務的重要內容,但是其指標數據的選取具有一定的受限性。在實證檢驗中,有時候無法體現其所反映的內容,故在后續的表3中是沒有計入的。等)的實際測度值,因此,0≤xij≤1。同時注意的是max(x)和min(x)則表示為測度指標x的最大值和最小值。

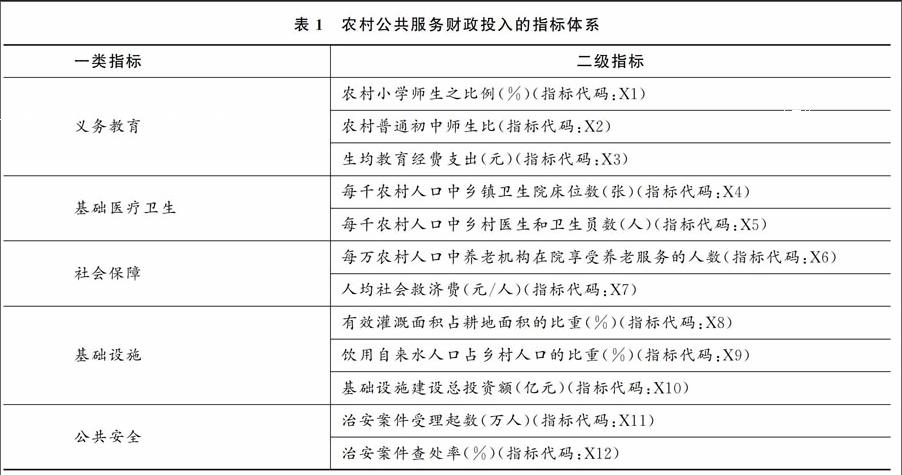

為了有效測度出農村公共服務財政投入與社會發展之間的相關關系,根據政府相關部門對相關內容的考評要點及學界共識,本研究建構如表1中的各項子目指標的相關體系,并根據面板數據是否容易獲取以及指標誤差的綜合考量選擇了如下的二級指標。

本研究所獲得的數據主要是來自于蘇北(宿遷、徐州)、蘇中(南通、泰州)、蘇南(蘇州、無錫)三地,測度數據的時間主要是2010—2014的五年區間,統計數據主要來源于2010—2014《江蘇省統計年鑒》、2010—2014各城市的統計公報、2010—2014《中國農村統計年鑒》和2010—2014中國經濟與社會發展統計數據庫中的面板數據,公共安全的數據主要來自于各地級市信訪局網站中有關涉農問題的公開資料。筆者主要依據因子分析法(Factor Analysis Method, FAM),以獲取農村公共服務在財政投入測度指標中的各項因子,進而驗證公共服務的財政投入對農村社會發展的影響。

因子分析法是基礎性統計分析法,其依據原始變量內部進行一定的矩陣轉化(Matrix Transformation),以及后期矩陣旋轉(Rotation Matrix),從而求解出各個相關變量之間相互依存的關系。具體做法是將樣本區域內從經驗中發現的相關關系變量進行歸納、矩陣轉化、求解等過程,得出幾個相關的變量,使其更能代表與原始變量之間的有效關系。因子分析法的優勢在于能簡化初始數據的繁瑣,進而減少不必要的影響度和指標間測度誤差,使得各項指標的后期測度對因子變量更有解釋性。

因此,基于獲得的已有數據對上述公式以及前文的測度指標進行一定的測算,整個測算以及求解過程均使用stata2.0,得出其描述性統計量。以KMO統計量對其做適用性檢驗(Suitability Test)。經測度其KMO的統計量為0.486,說明可以使用FAM來測度,見表3所示。因子(F1、F2、F3)的特征值均大于1.00,而方差貢獻率各是35.46%、24.85%、32.17%,F1、F2、F3的方差累積度達到92.48%,說明選取的指標可作為測度變量。為了進一步地對被解釋變量的因子代表性做出一定解釋,需要對其采取因子載荷矩陣正交旋轉,得出解釋結果,以此來深化各個因子在各項指標xi中的解釋力度,經旋轉后因子載荷系數已經明顯向兩極分化。通過4個主因子以及對應的方差貢獻率,并最終計算出江蘇省樣本區域2010—2014年農村公共服務的綜合得分,如表2所示。

從區域層面來看,蘇北區域農村公共服務水平明顯偏低,而蘇南的蘇州和無錫則一直領先于末尾的宿遷0.5之多。另外從農村的個體維度來看,徐州市則與所處于區域趨勢相反,不過仍然排在中間層次。為了有效分析農村公共服務與社會發展之間的耦合關系,筆者設定社會發展指標作為被解釋的變量。其所設定的關系模型為:

從數據模型估算看,農村公共服務的財政投入量總體對社會發展是正相關的影響,在0.001置信水平下有著顯著相關,且其相關系數(Correlation Coefficient,CC)為0.6915,而在0.05置信水平中,CV值也達到0.4529。這表明了農村公共服務的財政投入與社會發展之間存在正向耦合關系。

三、關于財政投入對社會發展的進一步解釋:影響及其原因分析

作為觀察地方經濟與社會是否協調發展的重要指標,財政的收入在于國家稅收的貢獻,并以此作為財富分配和再生產的支出基礎。總體來看,江蘇公共服務的財政投入有效地促進了農村的社會發展。根據上文的回歸測算,其分項指標中的社會保障為0.2028,醫療衛生為 0.5317,這兩者的回歸效果比較良好,說明社會保障和醫療衛生支出對農村社會發展的作用較為顯著。對于公共安全的財政投入對社會發展的影響為0.4458,可見公共安全的財政投入對社會發展呈現出正向影響關系,而且影響程度還比較高。在經濟增長態勢良好的城市,以蘇州市為例,春節前期18家“老賴企業”拖欠工程款和農民工工資,引發群體性事件(2015)2015春節前一些建設單位未能足額支付工程款,少數建筑業企業未能足額支付民工工資,個別勞務承包人有意制造事端,引發了一些拖欠民工工資、惡意討薪和討要工程款等群體性事件。,而在2010年前,蘇州“通安征地”也存在大規模的群眾聚集事件(2010) 蘇州“通安征地”(2010)群體性事件主要因為因懷疑征地款被克扣,通安及周邊村民陸續向鎮政府、高新區政府進行補發補償金的請求。由于“動遷與富民并進”承諾兌現遲緩,不同年度拆遷補償金額相差過大,導致發生大量群眾不滿,引發聚眾上訪。另外由于鎮政府散漫、輕視的處理態度,激起了上訪群眾更大的怨氣,更加上區政府在問題尚未妥善解決的時候,以公告的方式撤換鎮政府干部,對整個事件起到了催動惡化的結果。,這也說明了經濟增長或城市化發展進程過快的區域與社會發展之間也存在部分明顯的不協調匹配關系。本研究還在模型3中加入了社會穩定 社會穩定主要是指社會的某種狀態,它與社會秩序相關聯。而社會秩序又是社會生活中某種穩定而協調的屬性或狀態,換句話說即為與社會相關聯各種因素,包括社會治安、土地流轉的利益博弈、拖欠民工工資、征地拆遷等,保持一段時間的相對恒定的狀態。虛擬變量,回歸結果顯示,回歸系數為-0.2611<0,社會穩定對其收入是呈現出負相關關系,證明社會穩定的程度影響了農民人均收入,社會發展問題隨之受到影響。分項指標中的基礎設施為 0.0269,無限接近于0值,對農村社會發展的影響程度比較偏弱,可能的解釋在于江蘇農村在歷史上其發展農業的基礎設施條件就比較好 “蘇湖熟、天下足”也是歷史上對江蘇尤其是蘇南、蘇中等地的描述,其農業發展的基礎得益于良好的地理條件,而洪澇災害,即便是沿海常見的臺風等惡劣天氣,產生的影響相比其它地區也少得多。。同時還看到了義務教育變量在統計核算中不顯著,且系數趨向于0。從統計學上來看農村義務教育的財政投入經費對社會發展沒有直接性影響,可能的解釋是農村義務教育是農村社會發展的必要條件和農民增加收入的基礎性條件,但可能不對社會發展起到直接的促進作用,更多的應該屬于隱性的促進作用,而且教育成才需要時間過程的事實也證明了這一點,因為只有個體在經過義務教育以后,需要繼續接受更高等教育和職業培訓等才能有效增強發展能力,提高收入水平。

即便在經濟發達地區的江蘇,其公共服務的均等化改革仍然存在諸多的問題,其城鄉、區域、社會階層間公共服務的受益范圍、受益內容和受益水平的平衡性有待加強。因此我們還有必要分析農村公共服務財政投入與社會發展出現困境之原因。

(一)地方政府宏觀發展戰略的偏差

公共服務的資源配置未擺脫“以城市為主導”的宏觀偏差戰略,這已成為全國范圍內的客觀事實。“社會空間生產與消費的主導權主要掌握在‘城市政府手中,其空間的特性就是城市與鄉村‘中心邊緣結構的形成與固化”(劉祖云、李震,2013)。地方政府尤其是其行政領導在基于政府業績以及個人功績的“自利性”驅使下,將原本一部分用于農村公共服務的財政預算轉向投入到非農事業的發展,如諸多城市工商業、房地產行業等,加劇了城鄉差距(李燕凌、劉遠風,2013)。同時建國后直至今天戶籍制度改革還是不徹底,除了影響城鄉發展外,還制約了社會發展的均等化實現。社會百姓對地方政府的滿意度下降,容易形成社會不穩定的因素(黃金輝、丁忠庚、丁忠毅,2011)。基于農村公共服務供給的財政投入不足現實,各項農村公共品也不能有效滿足農村居民的服務所需,部分基本公共品(教育、公共醫療、交通設施)需要依托于外部市場的供給,這部分資金主要來自于農村居民的自籌性支付,而這也造成城鄉個體之間凈收入的進一步加大。

進入新世紀以后,雖然江蘇省推行多項農村公共服務的均等化政策,但是省內農村公共服務的區域差異性仍然比較明顯。以江蘇為例,區域發展的差異性不僅體現在綜合經濟發展水平上,城鄉人均居民收入差距之比均大于2倍,見圖1。人均收入之比一定程度上反映出城鎮與農村在公共服務供給過程中,由于發展戰略的偏差,農村居民的可支配性收入反而減少,對于公共服務的需求則處于增加的狀態。

對于蘇南、蘇中、蘇北三大片區的樣本農村而言(見圖2),從上世紀90年代,江蘇省為了進一步深化經濟體制改革,頒布和施行了多項區域化特征的發展經濟戰略。而這種戰略政策的傾斜勢必會影響到區域發展的差異,并且這種區域差異還將長期存在。圖2中,表明了GDP增長的次序依次是蘇南>蘇中>蘇北,如果“區域化優先發展”戰略進一步施行,也會加劇區域差距。

從市級政府層面來看,受城市發展和領導業績考核的驅使,使得“以城市為主導偏向”的發展政策進一步地推行。有限的財政經費主要投入到城市建設方面,農村區域不能得到有效經費補貼,其公共服務遭受流失以及碎片化供給等痼疾(杜春林、張新文,2015)。以農村財政轉移支付為例,“十二五”以來,江蘇省各級財政安排農林水支出3138億元,年均增長12.24%,而在2013年僅僅一般性轉移支付 一般性轉移支付,主要是指中央政府對有財力缺口的地方政府(主要是中西部地區),按照規范的辦法給予的補助。包括均衡性轉移支付、民族地區轉移支付、農村稅費改革轉移支付、調整工資轉移支付等,地方政府可以按照相關規定統籌安排和使用。而對于農村稅費改革轉移支付而言,是針對農村稅費改革導致地方政府減少“收入—支出”而出臺的政策措施。為推動農村稅費改革順利實施,從2001年開始,中央財政統籌考慮各地區提高農業稅率增加收入和取消鄉鎮統籌、降低農業特產稅稅率、取消屠宰稅減收、調整村提留提取辦法等因素,對地方凈減收部分,通過轉移支付給予適當補助。農村稅費改革轉移支付資金分配遵循統一與規范、公正與合理、公開與透明等原則,按照基層必不可少的開支和支出政策調整造成的收入增減變化相抵后的凈減收數額,根據各地財政狀況以及農村稅費改革實施過程中各地不可預見的減收增支等因素計算確定,并重點向農業大省、糧食主產區、民族地區和財政困難地區傾斜。就達到了1543.6億元。而對于中央財政安排農村綜合改革轉移支付資金而言,以2014年為例,農村綜合改革轉移支付經費僅占中央政府對地方政府的總轉移支付經費的6.93%,不足以支撐各區域農村公共服務的有效性供給。可見,財政轉移經費對農村區域的投入比較匱乏,依然還是偏向城市發展。

(二)財政投入責任機制在社會發展方向的缺位

農村社會事業的各項事務歸屬于基層政府“本該有為”的職能范圍,而這也是處理當前乃至今后農村經濟與社會平衡發展的前提。世界銀行早就指出,加強關鍵性的社會部門,如基礎教育和醫療,對整個發展具有工具性的效益,不僅可以提高生產力,而且還可以得到較高的社會回報(World Bank,1991)。 中國政府自從上世紀90年代的“分稅制”改革以來,政府財政職能轉換并沒有得到有效優化,僅僅只是明確地方政府的公共財政收入的支配在中央和地方層面的百分比,尚未確定公共服務供給財政投入的歸屬范圍和分擔比例,尤其是關于農村區域(陳永正,2010)。因而,在農村社會發展方向上,財政投入的輕責任歸屬后遺癥仍未解決,這并將長期存在中國農村社會治理進程之中。緣起于財政投入責任機制的缺位或者責任歸屬的模糊性,引致了本可改善農村公共服務質量的公共政策發生執行偏差或者異質性的發展。

以江蘇省為例,省一級對偏弱區域(如蘇北地區)實行財政轉移性資金補貼,對此亦有政策上的優惠,但并沒有客觀地從實質層面來解決偏向性發展,對農村公共服務的財政經費實際投入的范圍以及比例和財政籌資模式如何等,都尚未做出明確性的責任歸屬。從財政投入的比重而言,江蘇省從2010—2014年的五個年度內,公共服務的財政投入在農村區域和城市區域是有所不同,見圖3。

從數據的變動情況可以發現,農村公共服務的財政投入比重均不超過50%。但是農村公共服務的財政投入總體來看呈現出上升趨勢,比如基礎性義務教育(從35.5%轉變到46.1%)和社會保障(從34.9%轉變到42.3%)等都有了較大改善。而對于公共醫療衛生和交通運輸等不能直接作為地方政府尤其基層政府績效考核指標的重點范疇,顯然不在基層政府的重點投入區域。市級政府在城市與農村公共服務財政投入上存在“二元區域偏差”,使得鄉鎮基層政府公共支出額外增加,從而造成了基層政府的財政壓力,進而對農村公共服務財政投入“循環怪圈”的擴大增加了不穩定的可能性,最終增大了農村公共服務供給難度,以至于農村公共服務質量和農民公共服務的滿意度有所下降。

(三)公共財政轉移支付的結構不合理

主次問題、資金使用分散的問題一直存在于農村公共服務的供給領域,核心在于農村基本公共服務所占財政轉移支付的比重比較低。以2014為例,江蘇省下達一般公共預算轉移支付1501.1億元;其中,財力性轉移支付占比43.4%,專項轉移支付占比56.6%。而農村社會保障的財政投入僅占7-06%,農村義務教育的比重為6.87%,農村公共醫療衛生只是5.49%;而這三項基本公共服務的專項轉移支付占專項轉移支付總量的比重僅為19.42%。上述數據顯出近幾年江蘇省財政轉移支付制度得到了重新整合與優化,但是其農村公共服務財政轉移支付結果卻不盡如人意。比較江蘇省在農村公共服務的區域差異,數據結果見圖4。

從圖4中充分體現了江蘇省財政轉移支付的集體上升,為農村公共服務改革以及社會發展做出了財政支持。但是從蘇南區域來看,因其本身區域城市經濟社會發展水平,財政轉移支付的比重從2012年開始,一直呈現增高趨勢,而蘇中區域恰恰與之相反,財政轉移支付比重呈降低趨勢。蘇北區域的轉移支付比重有所增加,增幅程度不大,僅僅在一兩個百分點左右。因此上述財政轉移支付政策的施行有違“轉移支付的核心實質目的” 實行轉移支付的實質目的是解決中央與地方財政之間的縱向不平衡和各地區之間的橫向不平衡、補償超出地域的“利益外溢”和中央政府“加強國家凝聚力”;其實質是一種財政補助,基本表現是“抽肥補瘦”,體現國家的宏觀經濟財政政策;它的特征是事權與財權的對稱性、資金流動的雙向性、制度管理的科學性、政策實施的統一性和法制性。解決中央與地方財政縱向不平衡和地區間財政橫向不平衡的矛盾,是規范中央與地方財政關系的有效途徑。,一定程度上擠占了蘇中與蘇北區域的保障經費,進而延緩了這兩大區域的農村公共服務的發展。基于蘇北、蘇中以及蘇南的區域差異性,因而有必要施行一定比例的專項轉移支付項目。但是有一明顯的盲區在于專項轉移支付項目過多過雜,主次不分明 專項轉移支付項目過多過雜是在中央以及省市層面對農村公共服務中諸如農村義務教育、公共醫療衛生、社會養老等專項項目發生“項目支付重疊”的現象。而主次不分明則指中央財政安排給地方財政的補助支出。同時其轉移支付資金則由地方統籌安排,不需地方財政配套;但是從實踐反饋效果來看,依然需要依靠基層政府(縣鄉政府)的財政補貼得以供給農村公共服務。。

(四)財政投入體制改革的漸進性導致社會發展的偏差

縱觀歷次政府層面的財稅改革,基本上表現出漸進性的推進策略,這也是農村公共服務非均等化的發生背景。之所以農村公共服務財政投入體制改革呈漸進性,原因在于頒布和施行的調整優化政策主要依托于市、縣、鄉各層級政府的行政化手段得以執行,并沒有建立在法律的基礎上并經過相應法律程序,體制改革中的社會公眾,尤其是農村區域中農民對此的合法認同性有待商榷。在現行條件下農村公共服務財政體制的穩定性和制度規范性尚未有效形成體系,各層級政府基于本部門利益主義的驅使下會發生政策和部門博弈行為,進而致使農村公共服務進一步產生非均等化發展。

在農村公共服務財政轉移與投入的具體操作過程中,各層級政府對農村區域發展中公共財政支出范圍和比例并未明晰性劃分。盡管地方政府堅持以“逐步提供農村公共服務的財政投入比例”為先行政策導向,但在基于市級政府為核心的發展業績保護之下,采取維護城市發展的重點戰略政策,忽略了農村發展以及對農村公共服務財政經費的投入。這種導向性行為在市縣級政府中尤甚。上述行為的后果致使農村公共服務實踐的財政保障問題并未得以突破與解決,與此同時還會在無形之中造成財政體制改革的攻堅點和突破點發生轉變,進而轉向公共服務財力性保障的爭奪。農村公共服務供給有效性的實現,在于農村社會與城市發展的均等化公平,有效性的實現主要是依賴于農村公共服務財政資金的大力投入,從而推動了農村治理和農村社會的有力轉型(張新文、張國磊,2014)。從市縣級政府財政體制改革的實踐來看,農村公共服務的匹配性財政體制機制仍未有實質性突破,基本還是堅持固有的“財政包干”時期的策略,過多考慮行政部門的利益或者政府業績的考核。不徹底的公共服務財政體制改革形成逆向效應,這尤其需要強化對下層級特別是基層政府的財政改革,加強對農村區域匹配的財力與事權的相互匹配,進而促進農村公共服務的有效分級供給的實現。

(五)公共服務的財政投入與地方政府偏好激勵的非兼容

地市級政府固有的“行政集權”模式,在基于“績效考核—晉升激勵”機制和財政分權的雙向性作用下,各縣市主要以GDP增長為發展先導方向,財政投入的對象主要是GDP績效高的服務項目與工程,而其他財政支出被挪用(諸如農村社會工程項目的支出減少),進而導致農村公共服務的財政投入偏少,農民需求并沒有得到有效滿足。對農村公共服務工程與項目的忽略,會進一步地激發中國農民傳統性的儲蓄思維,同時也會造成農村社會的整體性消費力不足。而地方政府為了城市發展的GDP績效增長,又被迫增加城市發展的財政投入,這又會進一步地加劇了農村社會消費力不足,最終陷入一種公共服務供給與地方政府偏好激勵的非兼容性的惡性循環。

此種惡性循環的發生,引起社會投資和農村消費的失衡,并且將不斷惡化。這種惡化不僅僅只是表現在市縣級政府的投資經濟支出,同時也造成農村公共服務供給外部非均衡性的發生。盡管近5年來,江蘇省不斷加大對農村公共服務的財政投入力度,但基于地方政府個體維度原因,財政投入經費的缺口依然不小。最終后果即為,農村公共服務的供給數量和質量同農民日益增長的公共服務需求之間矛盾不斷凸顯并且長期存在(趙曼麗,2013)。

四、促進公共服務的財政投入與社會發展協同的基本路徑

如何改進農村公共服務的財政投入體制是當前解決農村公共服務與社會發展悖論的有效突破點,其路徑建設可以從以下方面進行。

一是糾正財政經費的投入方向和比例。 城鄉社會發展是以公共服務為主體內容的優次派序,首先需要科學界定城市和農村財政投入的范圍與比例,重點保障“弱勢”的農村公共服務的經費支出。其次,在財政投入經費以及政策優惠方面,主要向農村區域,甚至貧困地區傾斜,實現“改革紅利” “改革紅利”是李克強在“全國綜合配套改革試點工作座談會”上提出的,改革的實質是制度變遷或制度創新,改革紅利是指由制度變遷或制度創新所帶來的收益。改革是一個由“制度均衡到制度不均衡,再到制度均衡”的過程。因而當存在制度不均衡時,新制度安排的“獲利”機會就會出現。如果制度變遷的預期收益大于預期成本,就存在以制度變遷實現帕累托改進的可能。此時,一項新制度的出現就會將潛在的收益轉化為現實的收益,從而形成改革紅利。在區域層面上的公平體現。對于江蘇而言,在經濟規模已經取得良好成績的情況下,公共服務的財政投入經費應該轉向農村發展,轉移范圍主要在省內的蘇中、蘇北區域城市,以此來縮減江蘇省農村公共服務區域性差異,以財政投入經費帶動發展,促成社會發展的薄弱區域“朝前轉向”(諸如農村公共衛生服務、農村基本養老服務、基礎性義務教育等)。最后,以對財政經費的優化帶動農村公共服務供給質量,打破固有財政投入模式的誤區,實現對農村公共服務的財政投入與經費支出的調節,從而建立提供農村公共服務供給質量的經費保障機制,切實有效地保障農村公共服務的發展水平,提升社會發展水平以及農民社會滿意度。

二是轉移支付制度在責、權、利層面的調整與優化。按照財力與支出責任相匹配的原則,進一步完善省對市縣,尤其是對基層縣鄉的專項轉移支付,提升轉移支付的透明度以增強協同分配效用。另外要逐步增加財力性轉移支付的規模和比例,以此來保障縣鄉農村公共服務的有效供給。規范區域層面的發展性轉移支付,特定發展目標和區域支持為導向,進而以“農村公共服務項目”為依托的財政補助方式來保障農村公共服務的外部財政補給效應。

三是健全基層政府農村公共服務的財力保障機制。把加強縣鄉政府提供農村公共服務的財力保障放在最為顯著的位置,以滿足農村公共服務的財力保障需要,實現“保運轉、保民生”為目標。同時在省市政府加大對農村區域的財政支持力度的基礎上,以建立健全農村公共服務有效供給的獎補機制,以期實現基層農村公共服務的外部補給效應,并根據農村公共服務發展水平之需進而提升保障水平。

參考文獻:

[1] 安體富,2008:《中國稅收負擔與稅收政策》,中國稅務出版社。[An Tifu,2008, “Chinas Tax Burden and Tax Policy”, Beijing, China Tax Press]

[2] 陳永正,2010:《城鄉公共服務均等化視角下地方公共財政體制改革》,《財經科學》第1期。[Chen Yongzheng,2010,“The Reform of Local Public Finance System from the Perspective of Urban and Rural Public Service Equalization”, Financial Science, 1.]

[3] 程又中,2008:《國外農村基本公共服務范圍及財政分攤機制》,《華中師范大學學報(社會科學版)》 第1 期。[Cheng Youzhong,2008,“Rural Basic Public Service Scope and Financial Allocation Mechanism”, Journal o f Huazhong Nor mal University,1.]

[4] 杜春林、張新文,2015:《鄉村公共服務供給:從“碎片化”到“整體性”》,《農業經濟問題》第7期。[Du Chunlin and Zhang Xinwen,2015,“The Supply of Rural Public Service: from‘Fragmentation to ‘Integrity”,Issues in Agricultural Economy,7.]

[5] 范柏乃、藍志勇, 2016:《公共管理研究與定量分析方法》,科學出版社。 [Fan Bonai and Lan Zhiyong,2013,“Public Management Research and Quantitative Analysis Method”,Beijing: Science Press]

[6] 高琳,2012:《分權與民生:財政自主權影響公共服務滿意度的經驗研究》 ,《經濟研究》第7期。[Gao Lin,2012,“Livelihood under Decentralization: An Empirical Study on the Impact of Local Fiscal Autonomy on Citizens Satisfaction with Public Services”,Economy Research. 7]

[7] 黃金輝等,2011:《促進社會長期穩定的新思路——論優化基本公共服務供給》,《理論視野》第4期。[Huang Jinghui et al.,2011,“New Ideas for Promoting Social Stability in the Long Term”,Theoretical field of vision,4.]

[8] 李斌等,2015:《公共服務均等化、民生財政支出與城市化——基于中國286個城市面板數據的動態空間計量檢驗》,《中國軟科學》第6期。[Li Bing et al.,2015, “Equalization of Public Services, Fiscal Expenditure on Peoples Livelihood and Urbanization”,China Soft Science,6.]

[9] 李敬濤、陳志斌,2015:《財政透明、晉升激勵與公共服務滿意度——基于中國市級面板數據的經驗證據》,《現代財經》第7期。[Li Jingtao and Chen Zhibin,2015,“Fiscal Transparency, Promotion Incentive and Public Service Satisfaction”,Modern Finance,7.]

[10] 林萬龍,2009:《不同級層財政主體的農村公共服務供給能力分析》 ,《甘肅行政學院學報》第1期。[Lin Wanlong,2009,“Provision Capacity in Rural Public Service for Different Level of Governmental Finance”, Journal of Gansu Administration College,1.]

[11] 李燕凌、劉遠風,2013:《城鄉差距的內生機制:基于公共服務資本化的一個分析框架》,《農業經濟問題》第4期。[Li Yanling and Liu Yuanfeng,2013,“The Endogenous Mechanism of Urban and Rural Disparity: An Analytical Framework Based on the Capitalization of Public Services”,Issues in Agricultural Economy,4.]

[12] 劉祖云、李震,2013:《城市包容鄉村:破解城鄉二元的發展觀》,《學海》第1期。[Liu Zuyun and Li Zhen, 2013,“Inclusive Rural City: the Development of Urban and Rural Crack”, Xuehai Journal,1.]

[13] 許光建、劉汝兵,2015:《實現基本公共服務均等化的財政保障機制研究》,《價格理論與實踐》第3期。[Xu Guangjian and Liu Rubing,2015,“Research of Financial Security in Basic Public Service Reality”, Price Theory and Practice,3.]

[14] 徐盈之、趙永平,2015:《新型城鎮化、地方財政能力與公共服務供給》,《吉林大學學報》 第5期。[Xu Yingzhi and Zhao Yongping,2015,“New Urbanization,Local Government Fiscal Capacity and Public Service Supply”,Jilin University Journal Social Sciences Edition,8.]

[15] 溫曉麗、李志國,2015:《經濟新常態視閾下提高縣級財政保障基本公共服務能力問題研究》,《理論月刊》第6期。[Wen Xiaoli and Li Zhiguo,2015,“Study on the Problem of Improving the Basic Public Service Ability of the County Financial Security under the New Economic Normality”,Theory Monthly,6.]

[16] 鄭曦,2007:《完善農村公共服務休系建設的財政對策與建議》,《財政研究》第11期。[Zheng Xi,2007,“Way of Financial Method in Rural Public Service System”,Finance Research,11.]

[17] 張新文、張國磊,2014:《農村治理如何從傳統化向現代化演變》,《北京社會科學》第3期。[Zhang Xinwen and Zhang Guolei,2014, “How Rural Governance Changes from Traditional to Modern”,Beijing Social Science,3.]

[18] 趙曼麗,2013:《從協同到共生:農村公共服務供給的理論構建與超越》,《江海學刊》第3期。[Zhao Manli,2013,“From Synergy to Symbiosis: the Theoretical Construction and Transcendence of Rural Public Service Supply”,Jianghai Journal,3.]

[19] Midgley,J.,1995,“Social Development: The Development Perspective in Social Welfare”. London:Sage. pp12-13.

[20] World Bank(1991),World Development Report 1991:The Challenge of Development, Washington, DC: World Bank.

Abstract:The unbalanced development of rural public services results in heterogeneity of rural social development, while the funding of public finances have directly impact on non-equilibrium level of public services in rural areas, it is necessary to research integrated finance public services in rural areas into social development. The paper based on regular, reverse indicators and FAM, aiding by 2010—2014 panel data of sample cities in northern, the Central & southern Jiangsu, and constructing a model of coupling relationship between rural public service financial investment funds and social development to empirical test, and then straighten the Positive effect of financial investment in rural public services on the social development. With regards to this, by increasing financial investment funds, rationalize the relationship between rural and urban distribution of finances, adjusting and optimizing the fiscal transfer payment system , in order to achieve effective supply of rural public services, thereby to make the further development of rural society aimed at achieving the modernization of rural governance.

Key Words:Rural Public Services ; Financial Investment; Social Development

責任編輯 汪曉清