云杉林下栽培藥用大黃生長發育規律

張 利,楊 華,唐小強,康 英,任君芳,陳 俊,何建社*

(1.阿壩州林業科學技術研究所,四川汶川 623000;2.四川省馬爾康林業局,四川馬爾康 624000)

?

云杉林下栽培藥用大黃生長發育規律

張 利1,楊 華1,唐小強1,康 英1,任君芳1,陳 俊2,何建社1*

(1.阿壩州林業科學技術研究所,四川汶川 623000;2.四川省馬爾康林業局,四川馬爾康 624000)

[目的]研究藥用大黃在云杉林下的生長發育規律。[方法]于馬爾康市梭磨鄉毛木初溝云杉林下播種野生藥用大黃種子,觀察并檢測其生長狀況。[結果]藥用大黃在生長季節,株高的變化幅度相對一致,根長、生物量的月間積累及年間積累均呈先慢后快的變化趨勢,變化趨勢線為冪函數方程;在生長季初期,地上部分生物量分配率高于地下部分,說明地上部分生長速度較快,而在生長季后期,地下部分生物量分配率超過了地上部分。[結論]該研究為探討藥用大黃在云杉林下的大規模種植提供技術指導。

藥用大黃;生長發育規律;栽培;云杉;林下栽培

大黃(RheumofficinaleBaill)是我國傳統中藥材之一,其療效確切、作用廣泛、入藥歷史長達二千余年。我國有39個大黃品種及2個變種,載入《藥典》可以藥用的只有掌葉大黃(RheumpalmatumL.)、唐古特大黃(RheumtanguticumMaxim.ExBalf)或藥用大黃(RheumofficinaleBaill)3種,以干燥根及根莖入藥[1]。古本草認為甘肅和四川北部所產的大黃最為道地,藥用大黃和唐古特大黃主要產于甘肅、青海、西藏和四川等省區,以栽培為主。

有關大黃的研究已有很多,主要集中于化學成分[2-5]、藥理作用及臨床應用[5-9]、引種栽培及原植物資源調查[10-11]等方面。現代藥理及臨床研究結果表明,大黃具有瀉下、利膽、保肝、降血脂、降血壓、消炎、抗感染、強心、健胃、清除體內氧自由基、調節免疫等諸多功效[12],因而倍受醫學專家的青睞。由于國內外市場對大黃需求量的不斷增長和野生資源無計劃、掠奪性地濫采濫挖,造成大黃野生資源銳減。因此,探討在云杉林下種植大黃,不僅可以充分利用林地資源,緩解市場需求,還能有效控制野生大黃資源的利用強度。筆者于2014年在馬爾康市梭磨鄉毛木初溝云杉林下播種野生藥用大黃種子,觀察并檢測其生長狀況,研究藥用大黃在云杉林下的生長發育規律。

1 材料與方法

1.1研究區概況試驗區馬爾康市梭磨鄉位于該市南部,海拔3 137 m,地理坐標31°48′21.21″ N、102°28′42.19″ E,面積1 079 km2,屬高原峽谷區,冬干夏濕、雨熱同季、日照充足、晝夜溫差大。年均氣溫8~9 ℃,年降水量753 mm,年均日照時數2 000 h以上。

1.2試材藥用大黃種子購自于成都恩威集團。

1.3試驗方法于2014年4月底播種于馬爾康市梭磨鄉毛木初溝天然云杉林林下,采取點播方式,每穴5~6粒種子,行株距30 cm×40 cm、40 cm×50 cm、50 cm×60 cm,等幼苗出土以后(5月以后),每月的月底挖取完整的藥用大黃幼苗10株。沖洗干凈后測量植株的株高、根長、地上部分鮮重、地下部分鮮重,然后放入烘箱于80 ℃下烘干,測量其地上部分、地下部分的干重量,計算地上部分和地下部分生物量分配率。測量工作持續到當年9月藥用大黃植株地上部分枯黃為止。在第2年(2015年)9月底和第3年(2016年)7月底,分別隨機挖取藥用大黃植株15株,并測量其鮮重和干重。

2 結果與分析

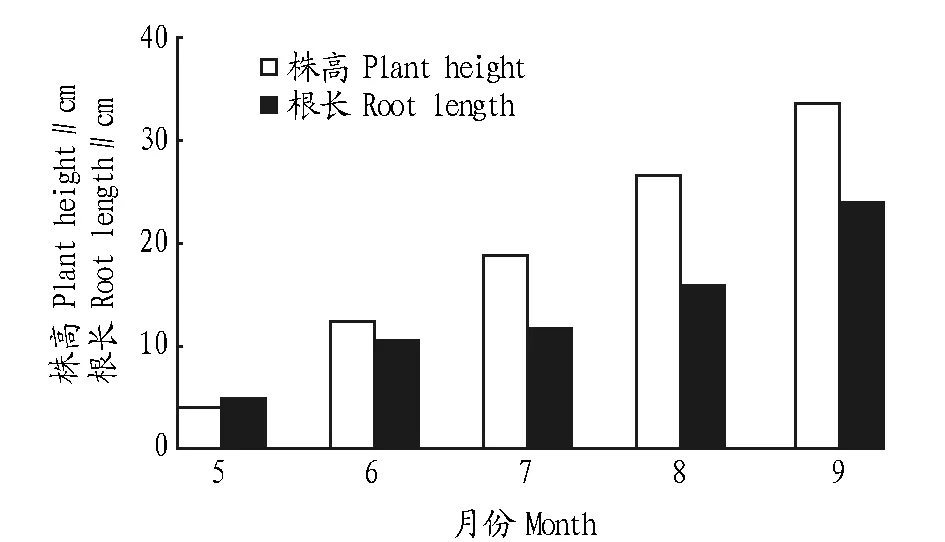

2.1林下藥用大黃幼苗株高、根長月間變化動態從圖1可以看出,種植的藥用大黃在整個生長季節中,植株的高度從子葉出土開始呈顯著增高的變化趨勢,5~9月株高從3.95 cm增長至33.46 cm,變化曲線為y=7.326x-2.98(R2=0.998 0),擬合效果好;根長也呈上升趨勢,但生長速度表現為先慢后快的趨勢,5~7月根生長速度較慢,7~9月根生長速度較快,到9月根長達23.88 cm,是5月藥用大黃根長的4.8倍,變化趨勢線為y=5.029x0.891(R2=0.956 0)。

圖1 藥用大黃株高和根長月變化Fig.1 Monthly changes of plant height and root length of Rheum officinale

2.2林下藥用大黃生物量月積累動態

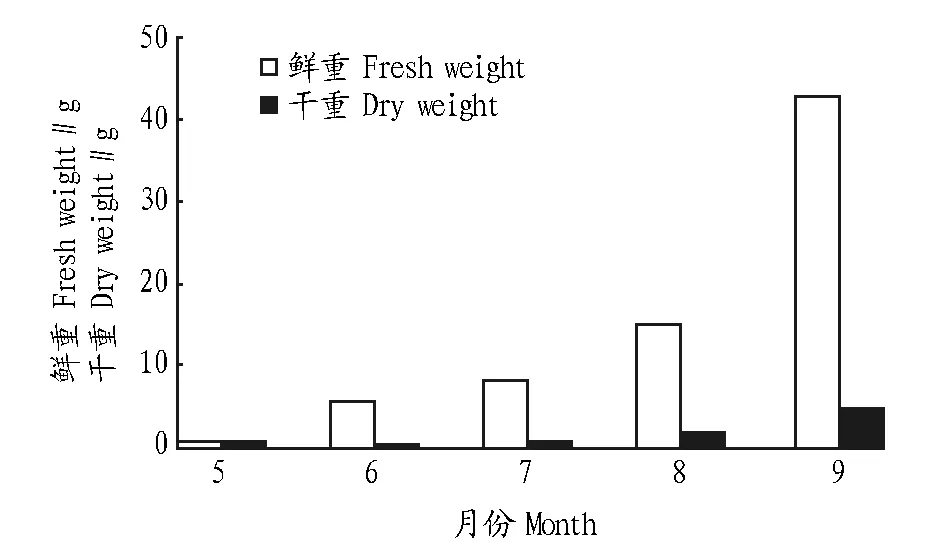

2.2.1地上部分。由圖2可知,藥用大黃地上部分鮮重和干重在生長季均呈上升趨勢,但上升幅度有所不同,5~7月鮮重和干重的增加量分別為7.58、0.81 g,7~9月鮮重和干重的增加量分別為34.86、3.84 g,明顯高于5~7月植株地上部分鮮重和干重的增加量,說明7~9月植株地上部分生物量增長較為迅速。干物質積累的曲線方程為y=0.850 6x2.278 1(R2=0.965 4),擬合效果好。

圖2 藥用大黃地上部分生物量月變化Fig.2 Monthly changes of biomass of aboveground parts of Rheum officinale

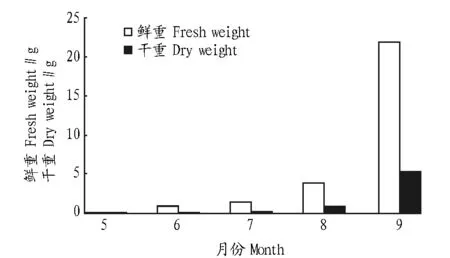

2.2.2地下部分。從圖3可以看出,在藥用大黃生長季其地下部分生物量變化趨勢與地上部分相似,5~7月藥用大黃地下部分生物量上升幅度較小,7~9月上升幅度較大,變化趨勢方程為y= 0.110 6x2.867 6(R2=0.930 9),表明在整個生長季節內地下部分生物量的積累是呈先慢后快的變化趨勢。

圖3 藥用大黃地下部分生物量月變化Fig.3 Monthly changes of biomass of underground part of Rheum officinale

2.3林下藥用大黃地下部分與地上部分生物量分配率月間變化雖然林下藥用大黃在生長季地上部分和地下部分生物量均呈上升趨勢,但在生長初期(5~7月),地上部分生物量分配率明顯高于地下部分生物量分配率;從8月開始,地上部分的生長優勢開始減弱,地下部分生物量積累迅速,其分配率明顯上升,到9月超過地上部分生物量分配率,達52.91%(圖4),表明藥用大黃體內的物質能量分配逐漸轉入到地下部分,地上部分同化的有機營養物質逐漸地轉入到地下部分去儲存。

圖4 藥用大黃地下部分與地上部分生物量分配率的月變化Fig.4 Monthly changes of underground part biomass and aboveground part distribution rate of Rheum officinale

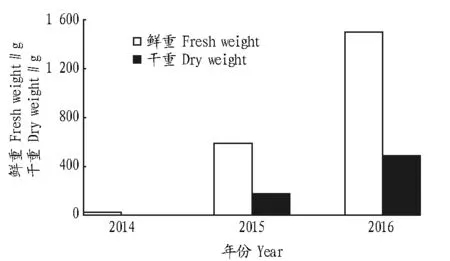

2.4林下藥用大黃植株生物量年際變化由圖5可見,云杉林下種植的藥用大黃在3年間其單株生物量積累呈明顯的上升趨勢。在種植后的第1年,由于處于適應環境的幼苗期,生長比較緩慢,生物量的積累較低;第2年由于適應了當地的氣候環境,生長比較迅速;到第3年,單株鮮重達1 496.21 g,干重達492.17 g。種植的藥用大黃單株生物量積累年間變化趨勢線為y=27.298x3.873 6(R2=0.974 3),擬合效果良好。

圖5 藥用大黃單株生物量年間變化Fig.5 Annual changes of biomass of Rheum officinale

3 小結與討論

采用在云杉林下間作藥用大黃的種植模式,不僅可以有利于構建穩定的植物群落,增加物種多樣性,還能增加藥材產量,帶來經濟收入,提高林地資源利用率。藥用大黃可以成片栽在云杉林下,該研究發現在藥用大黃幼苗生長季5~7月,地上部分生長速度較快,分配率明顯高于地下部分生物量分配率。這主要是由于莖葉生長發育迅速,植物體內的物質能量主要分配到了地上部分,以滿足同化器官發育的需求,從而增加光合面積,有利于有機物的積累,為后續的生長做準備。在7月以后,地下部分生長速度加快,這期間根、莖重量迅速增加,生物量分配率迅速上升,到9月,地下部分生物量分配率高于地上部分。根據藥用大黃的生長發育規律,在田間管理中可以選擇相應的施肥措施,在生長初期,增施氮肥和磷肥,促進地上部分各器官的生長;在生長后期,增施鉀肥,促進地下部分各器官的生長,以利于提高藥用大黃藥材產量。

種植的藥用大黃在第3年單株鮮重達1 496.21 g,比非野生藥用大黃種子育苗移栽的掌葉大黃植株第3年鮮重(1 020.00 g)[13]高,栽培的藥用大黃生物量增長趨勢呈冪函數曲線,說明藥用大黃在第3年末就可以收挖。

依靠中藏藥種植技術研究、中藏藥種植技術推廣等項目實施,影響和帶動農牧民種植藥材的習慣和積極性,發展高原道地中藥材是農戶增收、企業創利的發展方向,穩步實現貧病群眾脫貧致富,促進川西藏區經濟社區全面協調可持續,從而實現“搬得出、穩得住、可發展、能致富”的目標。同時在藥用大黃的最佳生長區內,撒播或點播藥用大黃的種子,并增加相應的保護措施,不僅可以緩解藥用大黃供應壓力,也將有利于藥用大黃資源的恢復。

[1] 國家藥典委員會.中華人民共和國藥典:2005年版一部[S].北京:北京人民出版社,2005.

[2] 梁永鋒.掌葉大黃與河套大黃化學成分的比較研究[J].安徽農業科學,2009,37(26):12540-12541,12558.

[3] 楊秀偉,趙靜,張雁,等.大黃的研究[J].中草藥,1998,29(5):289-293.

[4] 李軍林,王愛芹,李家實,等.河套大黃非蒽醌類成分研究[J].中草藥,1998,29(11):721-723.

[5] 黃泰康.常用中藥成分與藥理手冊[M].北京:中國醫藥科技出版社,1994:227.

[6] 陳季武,胡天喜.大黃清除活性氧的作用[J].中國藥學雜志,1996,31(8):461.

[7] 王鴻利.大黃有效單體止凝血機理的臨床研究[J].中西醫結合雜志,1985(9):555-557.

[8] 胡昌江,馬烈,何學梅,等.九制大黃蒽醌衍生物對動物高血脂及血液流變學的影響[J].中成藥,2001,23(1):31-33.

[9] 溫楓.大黃的藥理作用及其臨床應用[J].山西中醫,2000,6(3):53-54.

[10] 白振強,薛峰,尚安明,等.中國大黃屬植物資源調查[J].北京醫科大學學報,1993,25(S1):132-134.

[11] 王用平.大黃的栽培方法[J].特產研究,1990(4):51-52.

[12] 國家藥典委員會.中華人民共和國藥典:2010年版一部[S]. 北京:化學工業出版社,2010.

[13] 李斌常,何凱,張三元.掌葉大黃生物學特性的研究[J].中藥材,1992,15(8):8-10.

Growth and Development Law ofRheumofficinaleCultivated underPiceaasperataForest

ZHANG Li, YANG Hua, TANG Xiao-qiang, HE Jian-she*et al

(Sichuan Aba Forestry Science and Technology Research Institute, Wenchuan, Sichuan 623000)

[Objective] To study the growth and development law ofRheumofficinalecultivated underPiceaasperataforest. [Method] WildR.officinaleseeds were sown under theP.asperataforest in Suomo Village of Maerkang County. The growth status was observed and detected. [Result] during the growing season, the amplitude of variation of plant height was relatively consistent. The root length, biomass accumulation grew exponentially, and the tendencies of root length and biomass accumulation could be described in a power pattern. At the beginning of the growing season, the biomass allocation ratio of the aboveground plant parts was higher than that of the underground plant parts, indicating a faster growth rate of the aboveground parts. By the end of growing season, the biomass allocation ratio of underground plant parts was higher than that of aboveground parts. [Conclusion] This study provides theoretical guidance for large-scale planting ofR.officinale.

Rheumofficinale; Growth and development law; Planting;Piceaasperata; Cultivated under forest

四川省科技計劃項目(2014SZ0079)。

張利(1983- ),男,四川開江人,工程師,從事生態建設及林下種植研究。*通訊作者,副研究員,從事生態建設研究。

2016-08-24

S 759.82

A

0517-6611(2016)27-0139-03