生態文明背景下長三角制造業結構變遷對環境的影響和對策*

李潔

(江蘇省社會科學院經濟研究所,南京210013)

生態文明背景下長三角制造業結構變遷對環境的影響和對策*

李潔

(江蘇省社會科學院經濟研究所,南京210013)

制造業是三次產業的中流砥柱,長三角地區作為中國制造業的產業基地,盡管三產結構比重正在逐步向服務業傾斜,但制造業的基礎作用不能忽視。近年來長三角制造業的轉型升級成績有目共睹,但運輸、電子、裝備制造、化學原料制品制造等重化工業占長三角制造業的比例居高不下,區域發展不平衡仍制約著長三角地區生態文明的腳步,制造業環境影響雖然有向好的趨勢,但綜合影響指數偏大,負面問題不容忽視。長三角制造業生態文明化發展需要進一步縮小區域發展不平衡,重視生態文明的產業發展政策,實現產業轉型升級向環境友好的方向發展。

長三角;生態文明;制造業;環境影響

黨的十八大第一次將生態文明建設提高到與政治、文化、經濟、社會“四個建設”同等重要的地位,高度重視生態文明的制度建設,用制度保護生態環境,實現“人與自然和諧發展”的終極目標。作為全中國經濟最為發達的區域之一,長三角(1)經濟發展擁有不可忽視的戰略地位。

長三角地區2014年三產結構比例為5∶47∶48,盡管產業轉型的步伐超過全國其他地區,但是長三角經濟的健康發展仍然不能脫離制造業和加工業基礎,工業制造業在經濟的結構比例中占有舉足輕重的位置,這是整個長三角經濟發展的必然規律。從產業發展對環境生態的影響來看,工業發展對環境系統的影響最為直接和深刻,機器和建筑總是需要更多的能源、水、空氣以及大量的金屬、化學物質和生物材料,以生產出更多的機器和建筑,當作為源的經濟用途完結之后,原料會成為垃圾污染,能源將耗散成無用的熱量。[1]在多年的產業轉型努力之后,長三角區域制造業內部各行業的環境效益發生了怎樣的變化、制造業內部結構變遷對環境的負面影響是否有所減輕、生態效應是否有向好發展、制造業內部結構和各行業發展需要如何作進一步調整,才能使長三角區域制造業符合生態文明建設的要求?這些是轉型期長三角生態文明建設亟須解決的關鍵問題。

一、長三角制造業發展結構變遷特點

(一)長三角制造業發展規模與特點

2000年以來長三角制造業發展平均增速為年增長率15.6%,總產值從2000年的26179.12億元增長到2013年148553.25億元,超過GDP的年均增速4個百分點。根據統計部門關于產業分類的統一口徑以及制造業內部各行業的產業關聯度,將制造業分解成10大產業,其中增長速度最為迅速的是木材等天然材質加工制造業,醫藥制造業,運輸、電子儀器與設備制造業,年均增速均超過19%。

(二)長三角制造業內部各行業結構比例變化趨勢

在“十三五”制造業轉型發展要求下,長三角各省市都面臨較大的轉型升級壓力,雖然各省市的制造業發展道路和轉型升級的特征并不相同,但轉型升級的壓力都要求制造業要堅持綠色發展,盡量降低污染物排放濃度,節約能耗。從統計部門的制造業結構性數據來看,占據長三角制造業結構最大比例的產業類型是運輸、設備和電子儀器制造業,平均占比37.8%,且結構比例逐年擴大;其次是金屬、非金屬礦物質壓延與制造業,結構比例為19.12%;第三大占比結構的產業是化學原料與制品制造業,平均占比13.39%,且結構比例逐年增加;紡織服裝和皮革制造業在長三角制造業中占比也比較突出,平均占比達到11.31%,近年來的結構比例有所下降。四個產業加起來占制造業總體比例的81.62%。總體而言,運輸、設備和電子儀器制造業,化學原料與制品制造業比例有逐步擴大的趨勢,其他制造業產業的比例逐漸縮小。制造業產業結構仍然顯現出重工業主導的特征,制造業轉型升級的壓力非常大。[2]

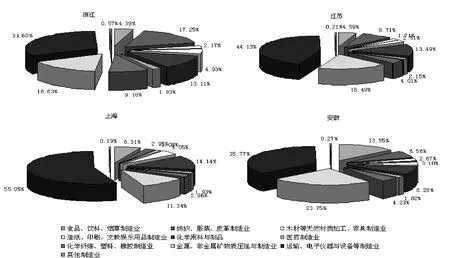

(三)長三角內部區域制造業產業結構特征

長三角產業結構的不斷優化是三省一市共同努力的結果,從三省一市2013年制造業產業結構比例來看,以運輸、電子儀器與設備制造業為主體的重工業在長三角各區域產業結構中占有舉足輕重的地位,顯示出重工業仍然是近期內長三角制造業發展的中流砥柱。各省市自身結構特征也非常明顯,運輸、電子儀器與設備制造業在上海市制造業產業結構比例最大,超過其他三省。近年來上海市重工業制造業的轉型升級成績也非常突出,生產性服務業在設備制造業中的比例很高,盡管產業占比較高,但對環境的負面影響持續改善。金屬非金屬礦物質壓延與制造業在安徽省比例最高達到23.75%,其次是在江蘇省占比為18.49%,制造業中該產業的比例擴大將不利于區域環境改善。食品加工業在安徽的占比最大高達13.55%,食品加工制造行業對水和大氣污染壓力較大,該產業的比例大也不利于環境的改善。化學原料與制品的結構占比在浙江省最為突出,達到17.25%,其次是上海市和江蘇省,分別是14.14%和13.49%,化學原料產業也是對環境影響較大的重污染行業(見圖1)。從長三角內部區域產業構成來看,蘇皖、皖北和浙江西南區域的傳統工業和重化工業分布較為集中,對長三角區域環境的改善形成很大壓力。

二、長三角制造業結構變遷對環境的影響分析

在產業發展生態文明的要求下,重視制造業經濟效益核算的同時,制造業的環境效益也應該成為制造業發展績效考核的一部分。在長三角制造業產值連年增長的同時,每1元產值需要的環境代價到底有多大?在制造業不斷發展的前提下,制造業每年產生的廢水、廢氣、固廢的總量不斷增長無法避免,但制造業環境影響有沒有向好的趨勢發展?長三角制造業結構變遷對環境的影響是否符合生態文明的產業發展要求?這些問題可以通過建立產業結構變遷對環境影響的效應模型加以解答。

(一)確定制造業各行業的生態環境綜合影響指數

通過全國制造業發展的產值和環境數據分析制造業內部10個細分行業的水、大氣、固廢環境效益,再通過對環境效益的排序賦值確定制造業各行業的水環境影響系數、空氣環境影響系數和固廢環境影響系數。最后以算術平均數測算的方法來確定生態環境綜合影響指數。

1.制造業各行業環境效益分析

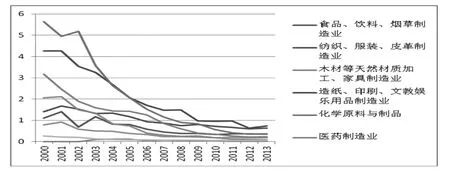

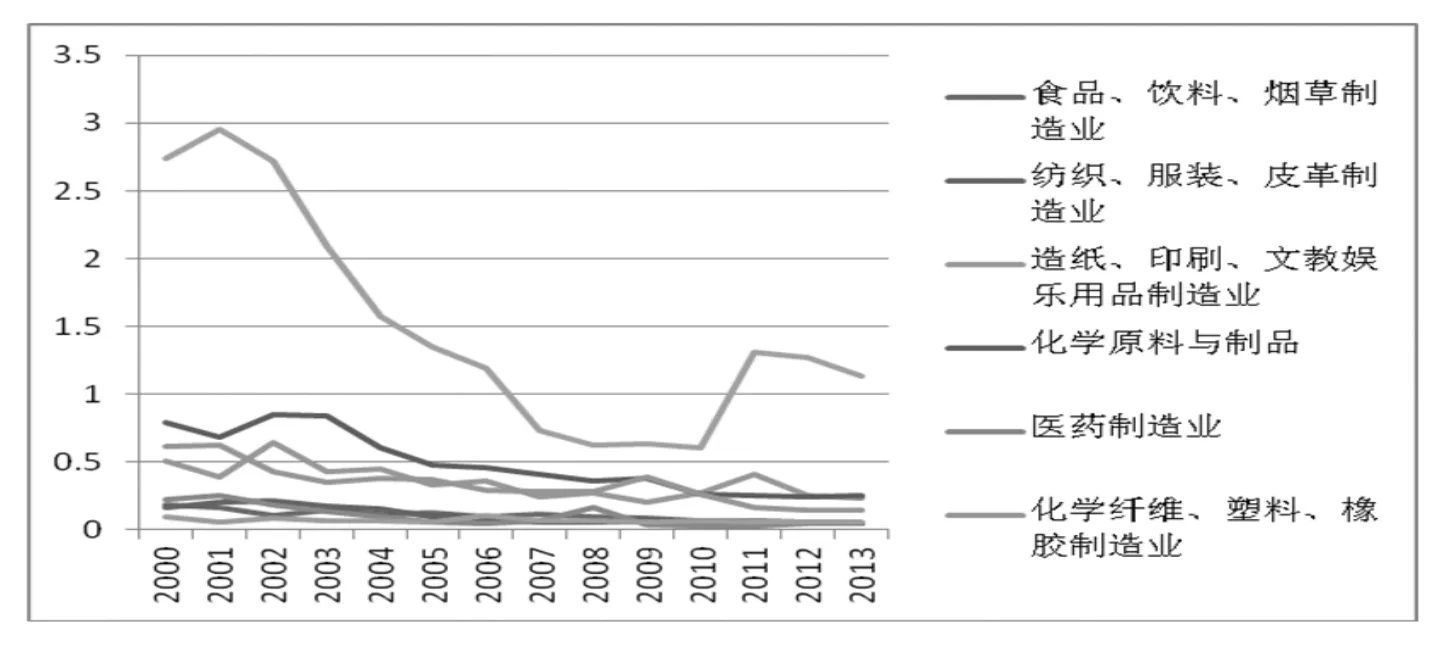

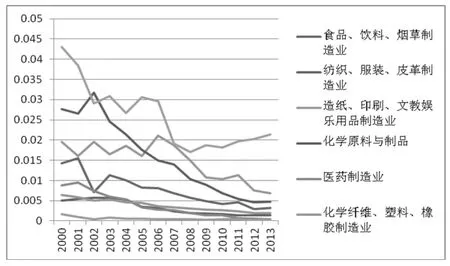

制造業各行業產值的環境效益分析是確定制造業內部各行業生態環境綜合影響指數的基礎工作。以制造業各行業的水環境影響系數為例,圖2反映了制造業中每一個行業每1元產值會產生多少千克污水,即水環境效益。從全國制造業各行業產值和水污染排放情況來看,盡管制造業污水排放總量不斷增長,但各行業污水排放環境效益的整體趨勢是收斂的,每一元制造業產值需要的水資源耗費呈現不斷減少的趨勢。但其中化學原料與制品業,造紙、印刷、文教娛樂用品制造業,醫藥制造業的單位產值水環境代價最高,反映出這三個行業的水環境效益最為低下。圖3和圖4分別反映了制造業中每一個行業的空氣環境效益和固廢排放效益。

2.確定制造業各行業生態環境綜合影響指數

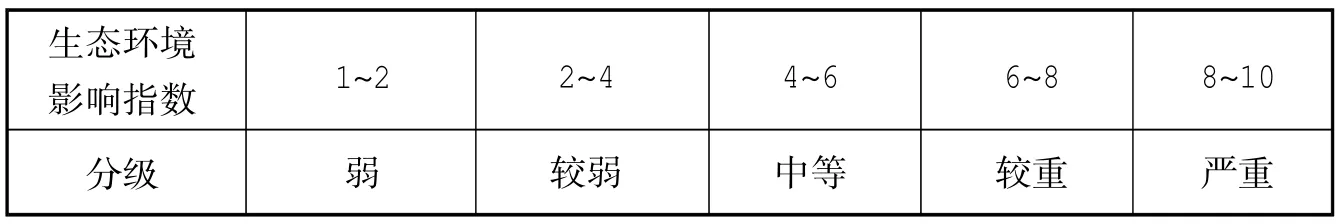

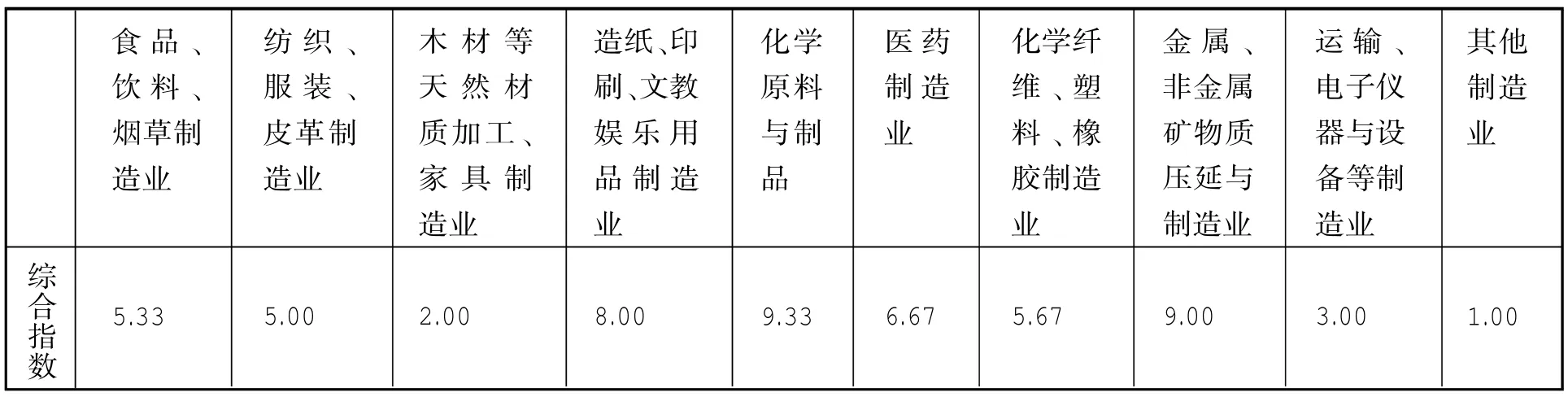

根據圖2、圖3、圖4對制造業各行業生態環境效益進行排序和賦值,在此基礎上核算制造業各行業環境綜合影響指數。將制造業各行業環境效益系數做時序列平均后按照從高到底進行排序,再給予環境影響系數賦值,賦值從1到10,形成環境影響指數,數值越高則該行業的環境負面影響越大,越不符合環境生態文明的要求,指數越低,則該行業越符合產業生態文明的發展要求。表1是環境影響指數的分級標準。表2是經數據處理后的生態環境綜合影響指數結果。

圖1 2013年長三角三省一市制造業內部行業結構比例

圖2 每一元工業產值需要排放多少千克污水?

圖3 每一元工業產值需要排放多少千克廢氣?

圖4 每一元工業產值需要排放多少千克固廢?

(二)長三角制造業結構變遷對環境的影響分析

1.建立產業結構變遷對環境影響的系數模型

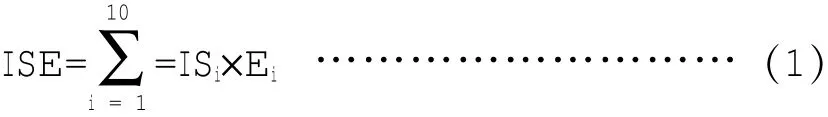

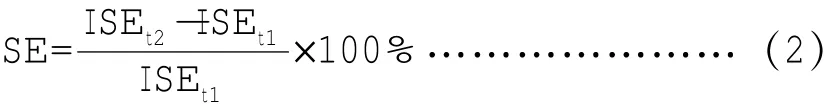

在評價產業結構的綜合生態環境影響時,以制造業各行業結構占比為權重對各業所對應的生態環境影響指數進行加權求和,得到產業結構生態環境影響加權指數[3],公式如式(1)

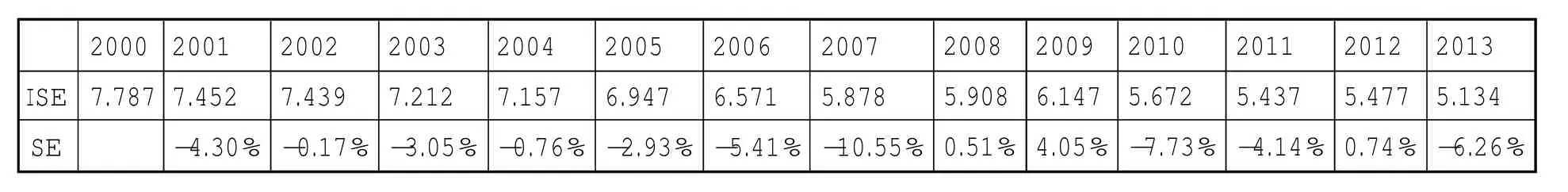

式中:ISE為加權產業結構生態環境影響指數,ISi為第i產業的產值比重,Ei為第i產業的綜合生態環境影響指數。通過對比不同時期產業結構綜合生態環境影響指數的差額,進一步考察一定時期內區域產業結構變遷對生態環境的影響,計算公式為:

表1 生態環境影響指數分級

表2 制造業不同行業的生態環境影響綜合指數

式中:SE為某一時段產業結構變遷對生態環境的影響程度系數;ISEt1,ISEt2分別為t1,t2時期內產業結構的生態環境影響指系數,當系數為正值時,顯示產業結構的環境影響在惡化,當指數為負值時,顯示產業結構的環境影響趨于好轉,產業結構在向環境友好方向邁進。

2.模型結果分析

(1)2000—2013年長三角制造業環境影響指數不斷縮小,逐漸適應產業生態文明發展要求

模型結果發現從2000年到2013年間制造業ISE指數從2000年的7.787下降到2013年的5.134(見表3),顯示長三角制造業結構逐漸實現了環境友好的生態文明產業發展要求。2000年到2007年,長三角環境影響指數還停留在6~8環境影響較嚴重的值域,但趨勢是逐年下降,從2007年開始該區域制造業發展對環境影響的值域從比較嚴重下降到環境影響中等指數范圍,且數值不斷縮小,顯示制造業結構比例正在不斷適應產業生態文明發展的需要。

(2)制造業各行業結構變遷對環境的影響呈“好轉—惡化—再好轉—再惡化”波動趨勢,但總體向好

從為期13年的制造業結構變遷過程來看,對生態環境的影響經歷了“好轉—惡化—再好轉—再惡化”顯著趨勢波動。數據特征顯示,這一波動趨勢與各省市“五年計劃”的實施有一定的相關性,在每一個五年計劃的初期一到兩年,SE指數負值且絕對值較大,但在每一個五年計劃的后三年,SE指數明顯增大甚至為正,對環境的影響開始惡化。但總體而言,長三角制造業結構變遷對環境生態的影響是不斷優化的。

三、生態文明建設要求下長三角地區制造業發展的對策

(一)縮小區域發展不平衡,推動長三角重化工業集中區高污染產業轉移和升級

區域發展不平衡問題是制約長三角制造業生態文明發展的首要問題,蘇皖、皖北和浙江部分地區高能耗高污染產業相對集中,在一定程度上拉高了長三角地區的環境影響級數,不利于該區域的產業轉型升級。[4]長三角區域中經濟發展相對落后地區也是環境污染產業的集中區域,這些區域的部分重污染企業要盡早實現產業向區外轉移,留在區內的企業要重視無害化環境處理,盡早實現制造業核心競爭力向產業價值鏈兩端位移。長三角制造業的轉型升級是一個戰略性、全局性、系統性的變革過程,這一變革的首要任務是促進工業技術和裝備的升級換代。于此同時,長三角制造業企業的內部管理水平要實現不斷提升進步,產業本身的技術含量和價值內涵也應該愈發豐滿,在這個過程中實現產業結構的不斷軟化。長三角制造業未來需向服務型制造業轉型。未來長三角傳統制造業的利潤空間將不斷下行,只有將產品增加值延伸到研發、設計、營銷和管理環節才能笑傲“微笑曲線”兩頭,以現代服務業帶動制造業優化升級。通過轉型升級不僅使制造業本身實現從國際分工產業鏈的從屬地位向主控地位的攀升,也將制造業對區域環境的負面影響降到最低,真正達到生態文明與產業文明齊頭并進的良性循環。

表3 2000—2012長三角制造業結構變遷對生態環境影響效應

在長三角制造業內部結構中應逐步降低非環境友好型業態的結構比例,尤其是環境效益極差的傳統化學原料與制品制造業、造紙印刷業、金屬與非金屬礦物壓延制造業等,或者將此類產業進行環境友好改造,逐步去其重工業化、高污染化特征,以高科技、集成化、無害化改造實現其制造業智能化特征、信息化特征,尋求一條資源性產業向生態化轉型的新路子。[5]要讓新興產業如:3D打印、4D打印,新能源技術、物聯網產業群,生物制造產業、柔性技術及系統集成技術為核心的智能裝備制造業、環保能源等產業逐步取代現有制造業作為長三角制造業的主導產業。[6]

(二)政策制定部門對制造業環境問題要保持一如既往的重視態度,始終保持環境友好發展目標。

制造業作為三大產業的“中流砥柱”,在長三角產業發展中必須保持一定的基數比例和發展速度。從前文的分析看出,近年來長三角制造業一面要保持高速增長,一面要兼顧制造業生態文明發展的要求,發展步伐頗有些“凌亂”,制造業的環境影響波動與五年計劃實施進程有一定程度的耦合,制造業環境污染嚴重程度呈每五年一個波動趨勢。這種模式不利于該區域產業生態文明的規律性發展。制造業對環境的影響必須保持循序漸進的優化趨勢,對制造業環境影響的重視不是一朝一夕的問題,而是個連續性、長久性的過程。把控制造業的環境影響,應該抓長效,抓實績,應該形成長期的制造業環境效果評估體系,三年一個評估周期,嚴控制造業發展的環境效益,保持環境友好發展目標長期不變。

(三)促進制造業生產技術與設備生態化改造。

使用新技術、新工藝、新材料、新設備,改造和提升傳統產業。強調生產流程、技術與設備的生態化升級改造,重視先進的環境友好技術與設備的自主研發與海外引進。在工業生產中盡量采用無害或者低害的工藝技術和設備進行生產,產品生產要盡量降低材料與能源的消耗。鼓勵企業在生產流程中盡可能減少環境污染物的排放,積極進行生產流程的生態評估與環境后果除害工作,最大限度實現生產過程生態文明。尤其在化工制造、能源開采、生物制藥、印刷造紙等高污染產業,這些產業的設備制造從設計階段就要主打綠色環保的理念。

(四)推進制造業集群生態化,由傳統工業園區向生態工業園區邁進。

積極運用產業生態學原理來引導工業產業集聚。長三角制造業園區要重視“三廢”處置中心的建設工作,通過廢水、廢料、廢渣的集中處置,對園區內的固廢流和其他形態的有害物質流進行高效無害化集中處置。集中化園區排廢處理將實現廢物源頭消減和替代過程,加強三廢綜合利用效率,實現周邊環境區域的良性生態循環。[7]長三角先進制造業集群化必須走生態化、無害化道路,傳統工業園區轉型升級的目標是生態化工業園區,這意味著長三角制造業的高端集聚,通過重新合理布局與兼并整合徹底改變傳統園區“散與小”的局面,同時強調新技術新裝備的高水平整合。新型生態工業園區不僅在物質層面維護生態健康,更要在制度方面促進工業經濟生態化改造,將企業、資源、環保、信息與人才結合起來,使園區企業形成緊密聯系的合作體,提高工業區內資源和能源的使用效率。

注釋:

(1)本文所指長三角地理范圍是由上海市、江蘇省、浙江省和安徽省區域,本文涉及的數據核算區域也是上述地理范圍。

[1]德內拉·梅多斯,喬根·蘭德斯,丹尼斯·梅多斯.增長的極限[M].北京:機械工業出版社,2013,8:78-81.

[2]曹執令,楊婧.中國制造業環境污染水平測算與變化態勢分析[J].經濟地理,2013,(4):11-17.

[3]朱平輝,曾五一.中國工業環境庫茲涅茨曲線分析——基于空間面板模型的經驗研究[J].中國工業經濟,2010(6):37-47.

[4]李宏武,袁培.區域經濟政策對環境影響的實證分析[J].現代城市研究,2013,(4):10-104.

[5]宗兆偉.遼寧省產業結構對環境影響的初探[J].環境保護科學,2008,(12):52-54.

[6]彭建,王仰麟,葉敏婷,等.區域產業結構變化及其生態環境效應[J].地理學報,2005,60(5):798-806.

[7]趙彤,丁萍.區域產業結構轉變對生態環境的影響分析——以江蘇省為例[J].工業技術經濟,2008,(12):90-93.

(責任編輯明篤)

F061.5

A

1001-862X(2016)02-0038-006

本刊網址·在線雜志:www.jhlt.net.cn

2013年度江蘇省社科青年精品課題“基于生態文明建設的產業發展思路”(13SQC-013)

李潔(1980—),女,江蘇南京人,管理學博士,江蘇省社會科學院助理研究員,主要研究方向:產業經濟,環境經濟。