能力與出身:個體職業地位獲得的機制分析*

王存同 龍樹勇

(中央財經大學社會發展學院,北京100081)

能力與出身:個體職業地位獲得的機制分析*

王存同龍樹勇

(中央財經大學社會發展學院,北京100081)

基于2010年中國家庭動態追蹤調查數據(CFPS),對我國個體職業地位的獲得機制進行了探索性及分析性研究。研究發現,1949—2010年間,個體職業地位的獲得是個體能力與家庭出身等因素綜合作用的結果:個體的受教育水平、父親的職業地位對個體職業地位的獲得具有顯著的正向效用,且個體能力的影響比家庭出身更為明顯。進一步的分時期研究表明,改革開放后,個體能力對個體職業地位獲得的影響作用較改革開放前有所增強,表現為個體職業地位的獲得主要依賴于個體能力而非家庭出身。

職業地位;能力;出身;機制

我國目前仍處于社會劇烈轉型與體制轉軌的“雙重轉型”的關鍵時期[1],在這種雙重轉變背景下的社會分層和社會流動,存在著很大的復雜性。判斷社會流動狀況遵循的主要是職業原則[2],“出身決定論”、“拼爹”等流行語的背后也折射出個體職業地位獲得過程中存在的畸形機制。那么,個體職業地位的獲得取決于個人能力還是家庭出身?個體能力與家庭出身影響其職業地位獲得的社會機制是什么?本研究將通過實證研究探討以上問題。

一、文獻綜述

社會地位獲得模型[3]區分了個體職業地位獲得機制中包含的兩類因素,即先賦因素與自致因素。對自致因素的探討主要集中于教育方面,對先賦因素的探討主要集中于父母的職業地位。

1.個體受教育水平對其職業地位獲得的影響。研究表明,社會成員職業地位的獲得主要基于自致因素,認為個體的受教育水平越高,其職業地位就越高。Taylor(2009)等使用國際閱讀素養進展研究數據對南非教育與個體職業地位的關系進行了研究,發現貧困家庭的孩子可以通過教育戰勝和擺脫貧困,對獲得較好的個體職業地位有積極作用。[4]蔡禾與馮華(2003)認為個體的受教育水平對其初職的獲得具有決定性作用。[5]

2.家庭出身對個人職業地位獲得的影響。研究表明,家庭出身尤其是父母的社會經濟地位影響了子女的受教育水平、職業選擇與職業地位。Solon(1992)分析了美國收入動態面板調查數據,發現出生在20世紀50年代的男孩的收入與父親的收入呈現正相關關系。[6]但也有部分研究表明,父母收入對子女的收入或職業地位沒有影響或者影響極小。[7]林南與邊燕杰(2002)認為父母的社會經濟地位對子女的職業地位沒有明顯影響或極為有限。[8]也有研究發現,父母的受教育水平不但直接影響子女的教育水平,還間接影響了子女的就業選擇及職業地位。[9][10]Oreopoulos等(2006)利用工具變量法研究發現,子女的受教育程度受父母的影響,父母的受教育程度也影響子女的考試成績、升學率、工資收入及職業地位等。[10]

二、數據、變量與方法

(一)數據。本研究使用北京大學中國社會科學調查中心2010年中國家庭動態跟蹤調查(CFPS 2010)數據。該社會調查采用內隱分層、多階段抽樣與人口規模成比例的抽樣方法,樣本覆蓋了我國25個省的家庭戶以及樣本家庭戶的所有成員。本研究使用成人問卷數據庫。

(二)變量。過往研究常將不同職業歸納為幾大類別并做成虛擬變量,這樣會導致估計效應偏倚。職業類別越詳細,其計算結果就越能真實地反映測量的效應水平。[11]因而,本研究使用CFPS 2010詳細的職業類別和國際標準職業社會經濟地位指數(ISEI,即前文簡稱的職業地位)為因變量來探討個體職業地位獲得的問題。該指數數值越高,表明其職業地位就越高。

1.個體能力的測量。個體能力具有不可觀測的異質性,對它的測量也一直存在著挑戰。但大量研究發現,個體能力與其受教育水平之間呈現一種很強的正相關關系。本研究主要以個體的受教育年限來測量個體能力。

在對個體能力的測量中,本研究還兼顧如下變量:(1)年齡。年齡不僅反映生物年齡的增長,而且在一定程度上也是個體經歷、經驗隨著時間變化而積累的反映。本研究中加入了年齡平方項。(2)黨員身份。我們將問卷中關于政治身份的問題選項處理成共產黨員和非共產黨員兩項。Walder等(2000)利用彼特·布勞1986年做的中國“天津千戶調查”數據進行研究,認為黨員身份作為一個自致因素在中國是高行政職位準入的標準之一。[12](3)性別。引入該變量主要用于檢驗職業地位獲得的性別差異以及社會經濟地位的性別隔離現象。

2.家庭出身的測量。基于父親的職業地位指數(ISEI)、兼顧父親的政治面貌和受教育年限等變量來測量家庭出身。

3.控制變量。(1)戶口。引入戶口變量是為了控制因城鄉戶口差異對職業地位獲得的影響。(2)區域虛擬變量。即分為東部、中部、西部和東北部四大區域。(3)時期。時期變量是為了控制因時期的不同即改革開放前(1949—1978)和改革開放后(1979—2010)的差異可能影響職業地位獲得的差異。

由于數據中一些變量存在較多的缺失值,我們在假設其為隨機缺失的基礎上使用貝葉斯多重插值法(BMI)對變量進行填補,以創建一個有效的完整數據集。[13]本研究中使用的變量和有效樣本量的描述統計見表1。

表1 個體職業地位獲得模型中變量的選取、編碼及描述

(三)分析策略與方法。本研究先采用多種回歸模型來探索個體職業地位獲得的影響因素,并采用穩健性分析來確保結果的可靠性。其次,在原有模型的基礎上,采用計算增量R2(incremental R-square)方法對個體能力和家庭出身進行標準化比較。

具體研究方法如下:首先采用OLS方法對數據進行分析,估計解釋變量的效應及時期變量交互項的效應。其次,為驗證改革開放前和改革開放后兩個不同的時期對個體職業地位的影響,使用OLS方法分時期進行比較分析。最后,為避免樣本選擇性問題所帶來的估計偏倚(sample selection bias),引入Heckman樣本選擇模型(Heckit Models)對估計結果進行穩健性校驗(robustness test)。為了比較職業地位獲得的能力因素和出身因素的大小,本研究計算增量R2,探討各個重要研究變量對模型的解釋力,得出各變量影響程度。

三、結果與發現

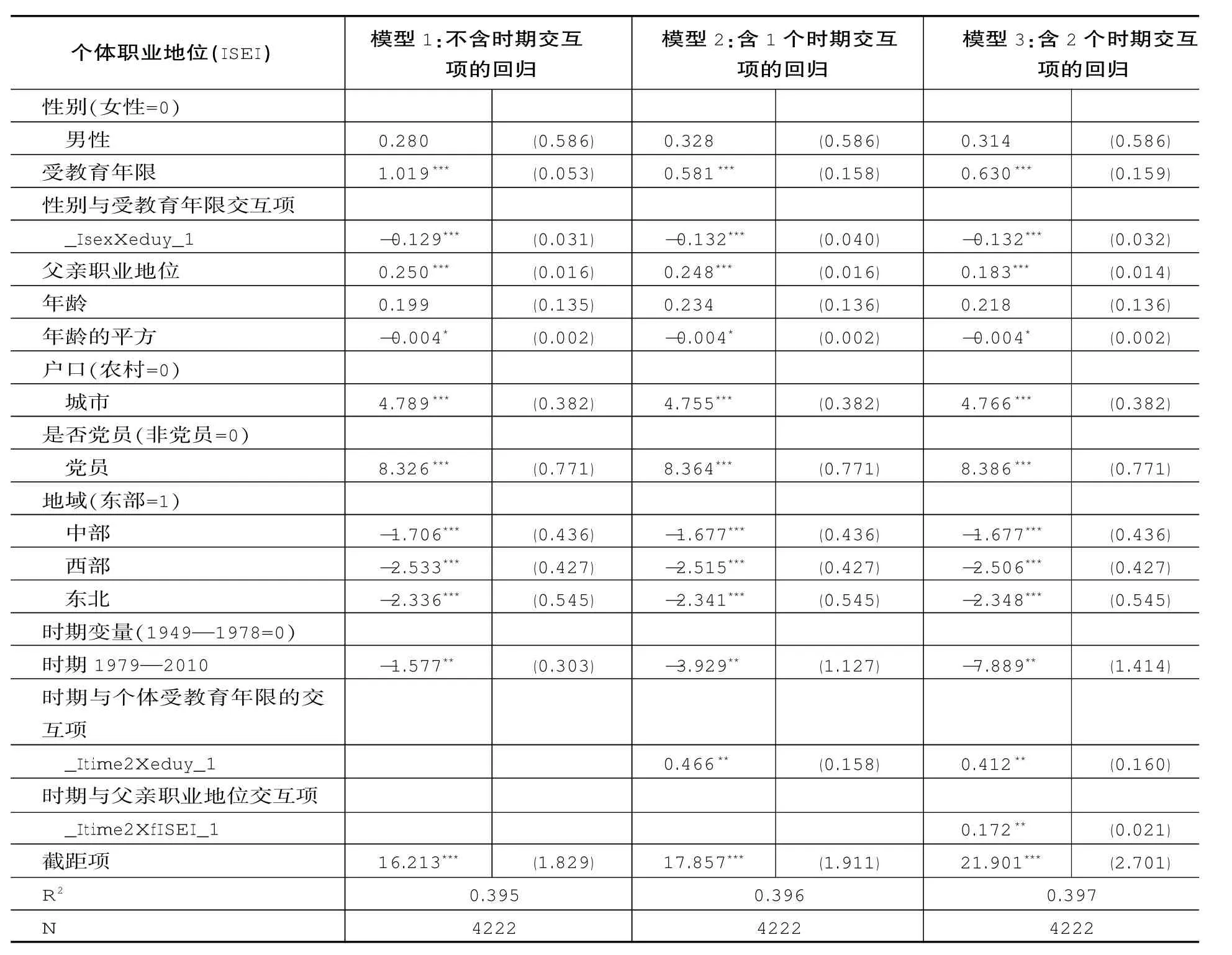

表2匯報了個體職業地位獲得模型的多種回歸分析結果。通過理論分析及嵌套模型最大似然比檢驗,我們最終選取模型3作為主要解釋模型,它包含了時期變量與個體受教育年限、父親職業地位等兩個交互項,加入時期交互項的目的主要是為了檢驗個體職業地位獲得的時期變化。

結果表明,個體的受教育年限對職業地位的獲得存在正向影響,即在控制其他變量的條件下,個體的受教育年限每增加1年,其職業地位指數得分相應增加0.630分。父親的職業地位對子女的職業地位也存在正向的統計學影響。

此外,個體的受教育年限、父親的職業地位各自與時期變量所成的交互項均呈顯著統計學差異,說明二者對個體職業地位的影響存在顯著的時期差異。

表2 個體職業地位獲得影響因素的回歸分析

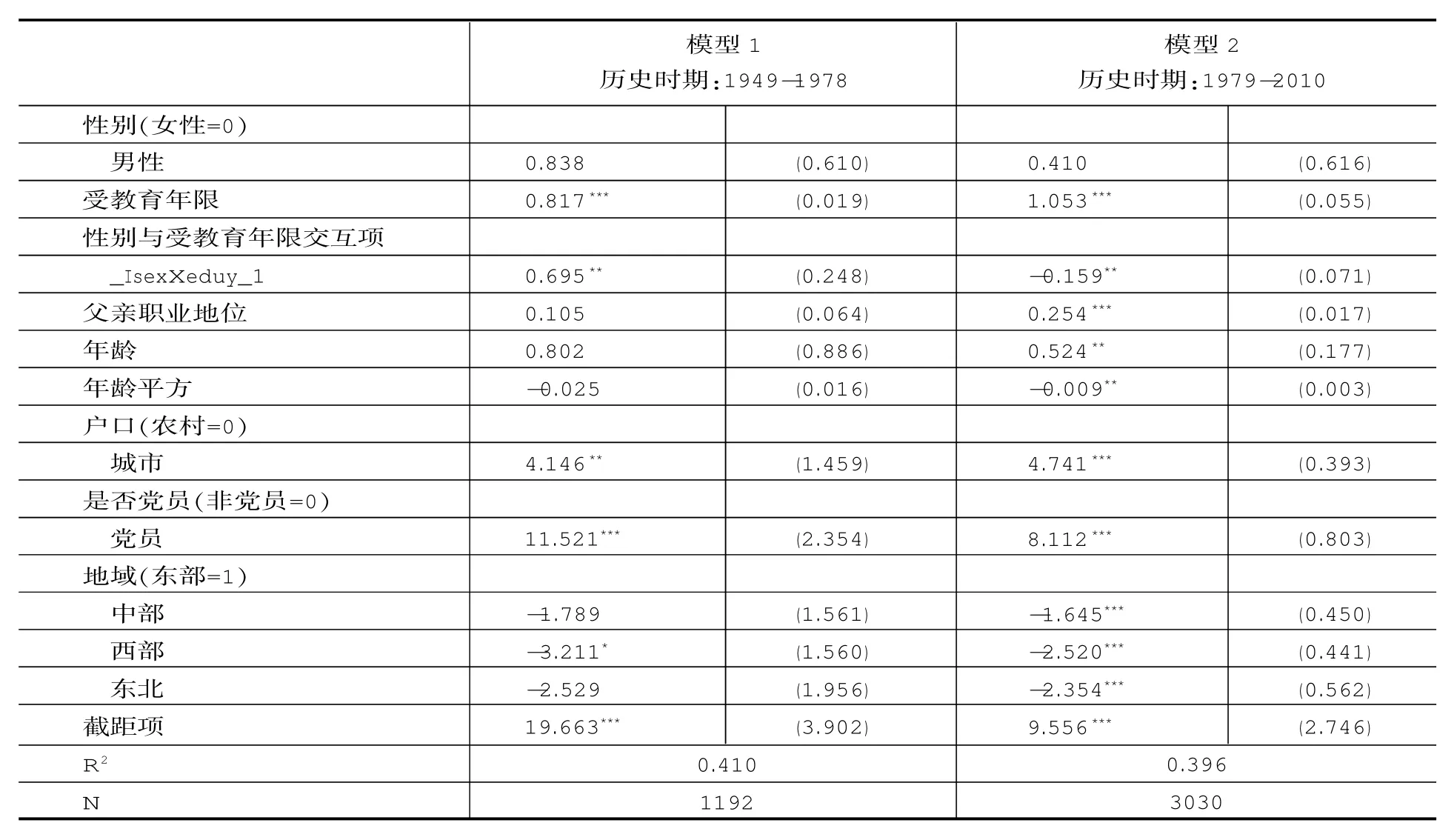

表3匯報了分時期回歸分析的結果。模型1顯示,在改革開放前,個體的受教育年限等變量對其職業地位的獲得有顯著的正向影響,但父親的職業地位變量并未呈現顯著統計性差異(可能是樣本量少所致);模型2顯示,在改革開放后,個體的受教育年限、父親的職業地位等對其職業地位的獲得都有顯著的正向影響。經過兩個時期回歸系數的標準化檢驗(t-test,p<0.05),發現個體受教育年限及父親的職業地位在改革開放后對職業地位獲得的影響作用都明顯高于改革開放前。但對兩者回歸系數的差分進行標準化檢驗時(t-test,p<0.05),發現教育變量系數的增加量明顯高于父親職業地位系數的增加量,這說明在改革開放后教育的作用較改革開放前有所增強。

表3 分歷史時期的個體職業地位獲得的回歸分析

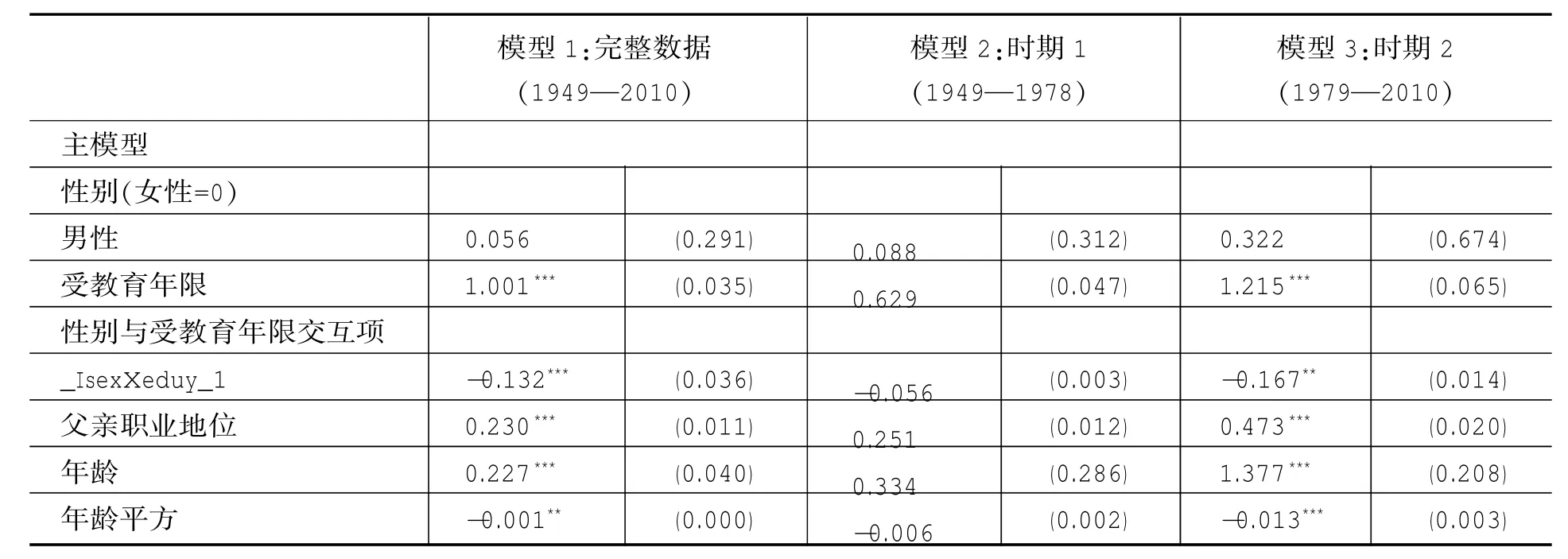

表4匯報了利用Heckman樣本選擇模型進行穩健性檢驗的估計結果。可以看出,該模型的回歸結果與上述結果(模型3)基本一致。例如,在主要模型中,教育的回報為正,且在改革開放后有所上升,同時父親的職業地位對子女的職業地位也具有顯著性影響;在選擇模型中,教育在不同時期的影響都呈顯著統計學差異,而父親的職業地位僅在改革開放后顯著。這些都可以在某種程度上說明各類職業地位指數的進入機制有所不同。

表4 個體職業地位獲得的Heckman選擇模型分析

續表

四、能力與出身對個體職業地位影響的比較分析

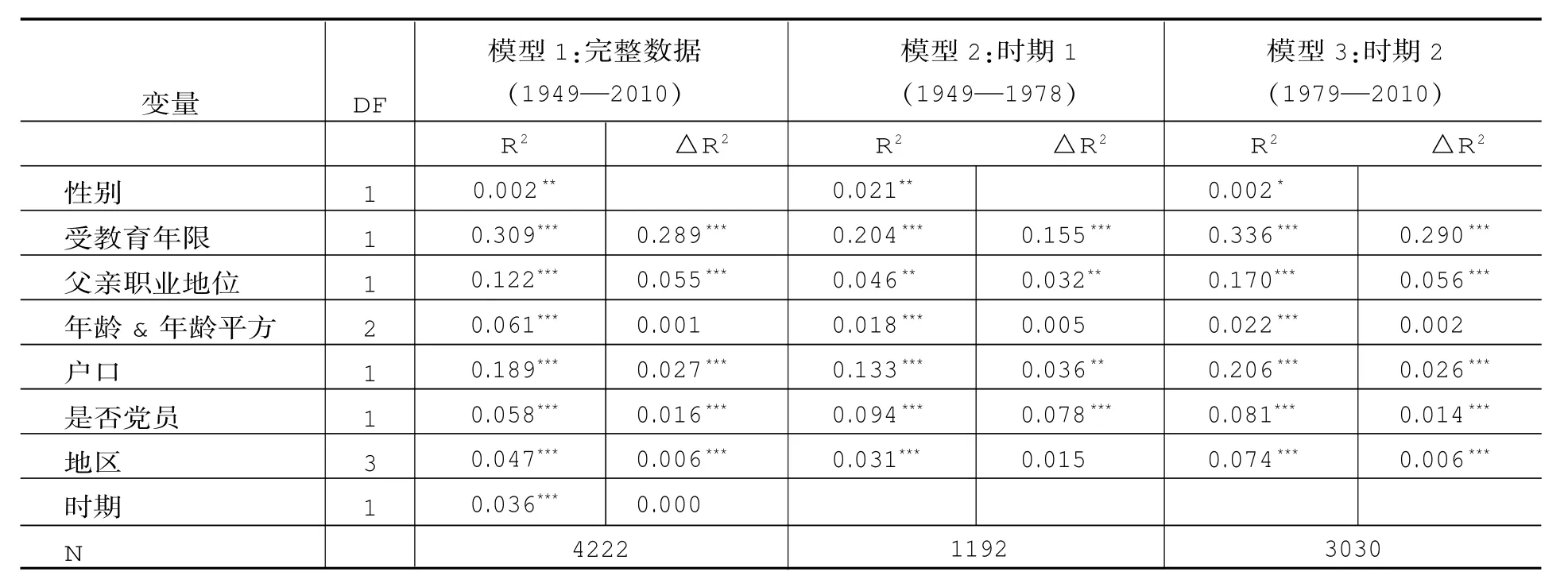

在上述分析的基礎上,表5對影響個體職業地位各因素在不同時期解釋力的大小進行比較,呈現它們對個體職業地位的大小貢獻。結果表明,在控制其他變量的條件下,個體受教育水平的差異對個體職業地位差異的解釋力遠高于其它變量,解釋的方差最多(28.9%)。在改革開放前模型中,個體受教育年限變量解釋了個體職業地位差異的15.5%;在改革開放后模型中,個體受教育年限變量解釋了個體職業地位差異的29.0%。父親職業地位變量的解釋力則排名第三(低于戶口變量的解釋力),可以解釋個體職業地位差異的5.5%(其中,改革開放前為3.2%,改革開放后為5.6%)。換句話說,無論身處哪個時期,個體能力對于個體職業地位的效應都高于家庭出身,而且還在改革開放后個體能力的效應比改革開放前有所加強的趨勢。

五、結論與討論

本研究對影響個體職業地位獲得的社會因素進行了比較性實證分析,重點檢驗了個體能力與家庭出身的效應。研究發現,1949—2010年間,個體職業地位的獲得是個體能力、家庭出身與其他人口學變量及社會學因素綜合作用的結果。其中,個體能力的影響始終高于家庭出身,且個體能力在改革開放后的作用比改革開放前還有所加強,而家庭出身的作用相應減弱。

表5 分時期回歸分析的增量確定系數(△R2)比較

社會分層過程是社會成員被篩選分類到不同的職業地位上并賦予不同的職業地位的過程。接受正規教育的程度越高,其職業地位也越高。這是因為,職業地位高的職位需要具有才能和經長期訓練的社會成員來擔任。[14]在勞動力市場中,教育也起到準入制度性機制的作用。[15]自新中國成立以來,我國一直重視教育事業的發展,通過教育考試制度選拔優秀的人才,以服務于社會主義建設和發展,教育成為初職及個體職業地位獲得的重要因素。李煜(2007)認為在良序流動的社會中,人盡其材最主要的指標就是其受教育水平與職業地位間的關聯程度。[16]理性的雇主在勞動力市場中會根據求職者的資質、能力對其進行篩選,以期找到對職位最合適的雇員,而受教育水平就是求職者資質及個體能力的關鍵體現,因而對職業地位的獲得起到了主導作用。

教育除了上述的直接作用外,它還通過縮小因城鄉二元體制帶來的社會地位的鴻溝間接作用于個體職業地位的獲得。改革開放前,我國實行計劃經濟體制,并實施嚴格的戶籍制度和“單位”制,個體職業地位的獲得也深深地嵌入到戶籍制度的背景中。[17]在這種制度背景下,身份一經確定就很難改變,即個人的先賦條件往往決定了或者主要決定著一個人的社會地位。[18]但在改革開放后,中國社會結構發生了深刻的變遷。在一個比較開放的社會主義市場經濟的社會中,社會分工日益精細,專業知識和技術日益重要,社會對專業技術人才的需求也越來越強。競爭制度逐漸形成,城鄉流動和職業流動的自由空間逐漸擴大,大多數職業地位的獲得更加依賴于自致性的教育和培訓。也就是說,教育在某種程度上打破了城鄉壁壘,成為職業地位獲得的主要路徑,而家庭出身的影響則相應減少。[16]

盡管我們認為教育在個體職業地位獲得中起主導作用,但職業地位的獲得也在一定程度上受到家庭出身的影響,只是其作用遠小于教育等自致因素。但隨著勞動力市場的興起與自由市場秩序的建立,就業過程逐漸將按照市場規律來配置勞動力。在勞動力市場的績效邏輯下,家庭出身等作為先賦因素,隨著市場的不斷成熟,無疑讓位于教育等自致因素。[19]于是家庭出身的作用,在改革開放后隨著教育作用的增強較改革開放前出現了減弱的趨勢。

[1]厲以寧.論中國的雙重轉型[J].中國市場,2013,(3): 3-8.

[2]李強.社會分層十講[M].北京:社會科學文獻出版社,2008:325-316.

[3]Blau,P.M.,&Duncan,O.D.1967,The American occupational structure,New York:Wiley.

[4]Taylor,S.,&Yu,D.2009,The importance of socioeconomic status in determining educational achievement in South Africa,Unpublished working paper (Economics).Stellenbosch:Stellenbosch University.

[5]蔡禾,馮華.廣州市勞動人口職業獲得分析——兼析教育獲得[J].中山大學學報(社會科學版),2003,(2): 46-52.[6]Solon,G.1992,Intergenerational income mobility in the United States,The American Economic Review, 82(3),393-408.

[7]Zimmerman,D.J.1992,Regressiontoward mediocrityineconomicstature,TheAmerican Economic Review,82(3),409-429.

[8]林南,邊燕杰.中國城市中的就業與地位獲得過程//市場轉型與社會分層——美國社會學者分析中國[M].北京:三聯書店.2002.

[9]Treiman,D.J.1997,“The impact of the Cultural Revolution on trends in educational attainment in the People's Republic of China”,The American Journal of Sociology,Vol.103(2),391-428.

[10]Oreopoulos,P.,Page,M.E.,&Stevens,A.H.2006, The intergenerational effects of compulsory schooling,Journal of Labor Economics,24(4),729-760.

[11]吳愈曉,吳曉剛.1982-2000:我國非農職業的性別隔離研究[J].社會,2008,(6):128-152.

[12]Walder,A.G.,Li,B.,&Treiman,D.J.2000,Politics and life chances in a state socialist regime: Dual career paths into the urban Chinese elite, 1949 to 1996,American Sociological Review,65(2), 191-209.

[13]Clogg,C.C.,Rubin,D.B.,Schenker,N.,Schultz, B.,&Weidman,L.1991,Multiple imputa tion of industry and occupation codes in census public-use samples using Bayesian logistic regression,Journal of the American Statistical Association,86(413), 68-78.

[14]Davis,Kingsley and Wilbert E.Moore 1945,Some principles of stratification.American Sociological Review,10:242-249.

[15]Spence,A.Michael 1974,Market Signaling:Information Transfer in Hiring and Related Screening Processes,Cambridge,MA:HarvardUniversity Press.

[16]李煜.家庭背景在初職地位獲得中的作用及變遷[J].江蘇社會科學,2007,(5):103-110.

[17]孫文凱,白重恩,謝沛初.戶籍制度改革對中國農村勞動力流動的影響[J].經濟研究,2011,(1):28-41.

[18]楊繼繩.改革前中國的社會結構[J].社會學家茶座, 2008,(3):34-43.

[19]李煜.制度變遷與教育不平等的產生機制——中國城市子女的教育獲得(1966—2003)[J].中國社會科學,2006,(4):97-109.

(責任編輯焦德武)

C913.2

A

1001-862X(2016)02-0132-007

本刊網址·在線雜志:www.jhlt.net.cn

2013年教育部新世紀優秀人才支持計劃項目;2013年中央財經大學科研創新團隊支持計劃;2014年國家社會科學基金一般項目(14BRK025)

王存同(1971—),江蘇南京人,博士,中央財經大學社會發展學院副教授,主要研究方向:人口社會學、社會定量研究方法;龍樹勇,貴州黔東南人,中央財經大學社會發展學院,主要研究方向:社會分層、教育社會學。