重大刑事案件中審判階段精神病人處遇制度運行現狀及改革

賀小軍

重大刑事案件中審判階段精神病人處遇制度運行現狀及改革

賀小軍

通過實踐觀察,重大刑事案件中法院對精神病人的治理邏輯是懲罰大于治療,打擊犯罪優于保障人權。造成此種狀況的原因是:在法律制度內,立法不完善;在法律制度外,社會保障體系不到位。未來改革應從法律內外兩個維度完善審判階段涉案精神病人的處置程序。

重大刑事案件;精神病鑒定;強制醫療

一、問題的提出

近年來,精神病人實施的刑事案件頻現報端。①例如2006年黃文義案、2007年徐敏超案、2008年劉全普案、2009年陳文法案、2012年閔擁軍案、2015年王季進案等。然而,值得注意的是,見諸報端的精神病人刑事案件僅是冰山之一角,據統計,我國精神病人實施的殺人、傷害等嚴重暴力案件已有數萬起。參見周宵鵬:《“武瘋子”頻出手凸顯事前防范之急》,載《法制日報》2015年10月11日,第7版。此類案件具有如下特點:第一,具有一定的暴力性與攻擊性。比如故意殺人、傷害等案件占有一定的比例。第二,一些案件的作案手段殘忍,后果特別嚴重。比如劉愛兵案件,采用鋤頭、獵槍、柴刀等工具,見人就砍殺,導致12人死亡、2人重傷及多處房屋燒毀的惡劣后果。第三,侵害對象具有不確定性,既有親屬、鄰居與朋友,也有無辜的陌生人。第四,案件突發性強,作案動機不明確。因瑣事發生糾紛或者主觀猜想的事實,臨時萌發行兇企圖,隨機性較強,作案缺乏一定的目的性與指向性。

面對上述案件,我國采取了相應的制度與措施應對。比如,2013年實施的《中華人民共和國刑事訴訟法》(以下簡稱《刑事訴訟法》),增訂了“依法不負刑事責任的精神病人的強制醫療程序”的規定,明確了強制醫療程序啟動、審理、救濟、監督等方面內容。這些規定對保障精神病人權益及社會防御均有重大意義。然而,不可否認的是,我國現有的立法仍不盡人意。

一般而言,檢察機關提起公訴后,精神病人刑事案件便流向法院審理。根據案件的具體情況,法院將決定對被告人適用相應的程序及給出妥當裁決。理論而言,適當的程序、合理的定罪及公正的量刑等原則應適用于每一位被告人,精神病人作為被告人時也應同樣適用。但與一般被告人不同的是,精神病人是有病之被告,法院適用程序應區別于一般程序且有利于保障精神病人的權益。在我國立法中,關于審判階段精神病人的處置規定主要體現在《刑事訴訟法》、《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的解釋》(以下簡稱《法院解釋》)不多的幾項條款中。根據1996年《刑事訴訟法》與1998年《法院解釋》,法院應當為部分刑事責任能力的精神病人指定辯護人;①1998年《法院解釋》第36條之規定。對鑒定意見有異議,法院應當通知鑒定人出庭作證,也可從事補充鑒定或重新鑒定;②1996年《刑事訴訟法》第158條、1998年《法院解釋》第59條、第60條及《關于辦理死刑案件審查判斷證據若干問題的規定》第24條、《關于進一步嚴格依法辦案確保辦理死刑案件質量的意見》第32條的規定。精神病人及其家屬、辯護人在庭審中有權利申請重新鑒定;③1998年《法院解釋》第128條規定。對無刑事責任能力的精神病人,應當判決宣告被告人不負刑事責任;④1998年《法院解釋》第176條規定。對精神病人發病無法繼續接受審理的情況,應當裁定中止審理。⑤1998年《法院解釋》第181條規定。此外,2012年修正的《刑事訴訟法》、《法院解釋》還對“依法不負刑事責任的精神病人的強制醫療程序”進行了詳盡的規定。⑥2012年《刑事訴訟法》第284條至第289條,2012年《法院解釋》第524條至第543條。客觀而言,既有規范雖然粗疏,比如并未規定精神病抗辯及申請鑒定的程序及法律后果,但也對精神病人的權益提供了一定的保障,使得精神病人享有指定辯護、申請鑒定等權利。為考察審判階段法院對精神病人的處置實踐狀況,筆者擬通過以下案件進行描述與分析,以此在一定程度上揭示法院對精神病人的處置態度及方式。

二、實踐狀況重點透視

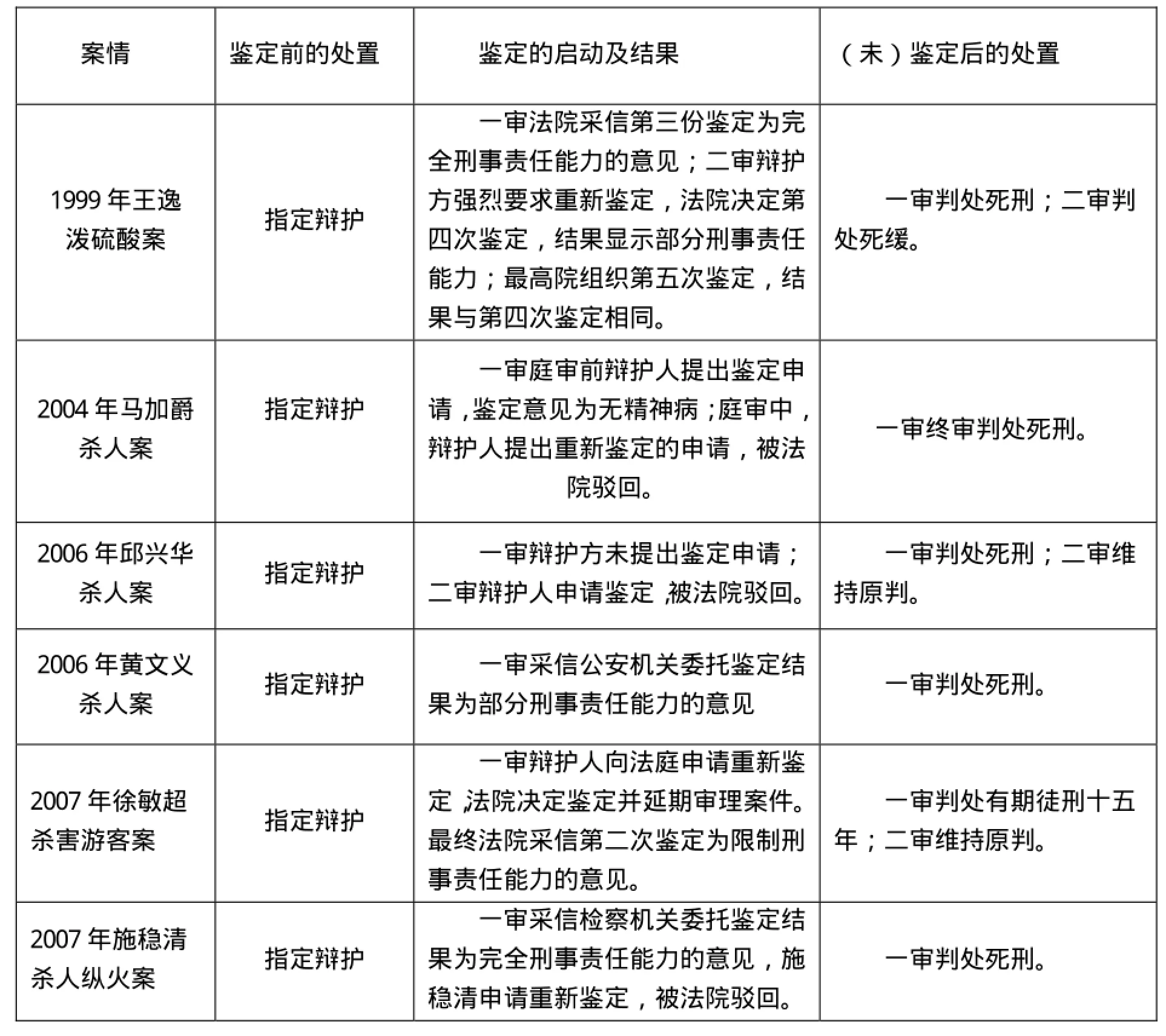

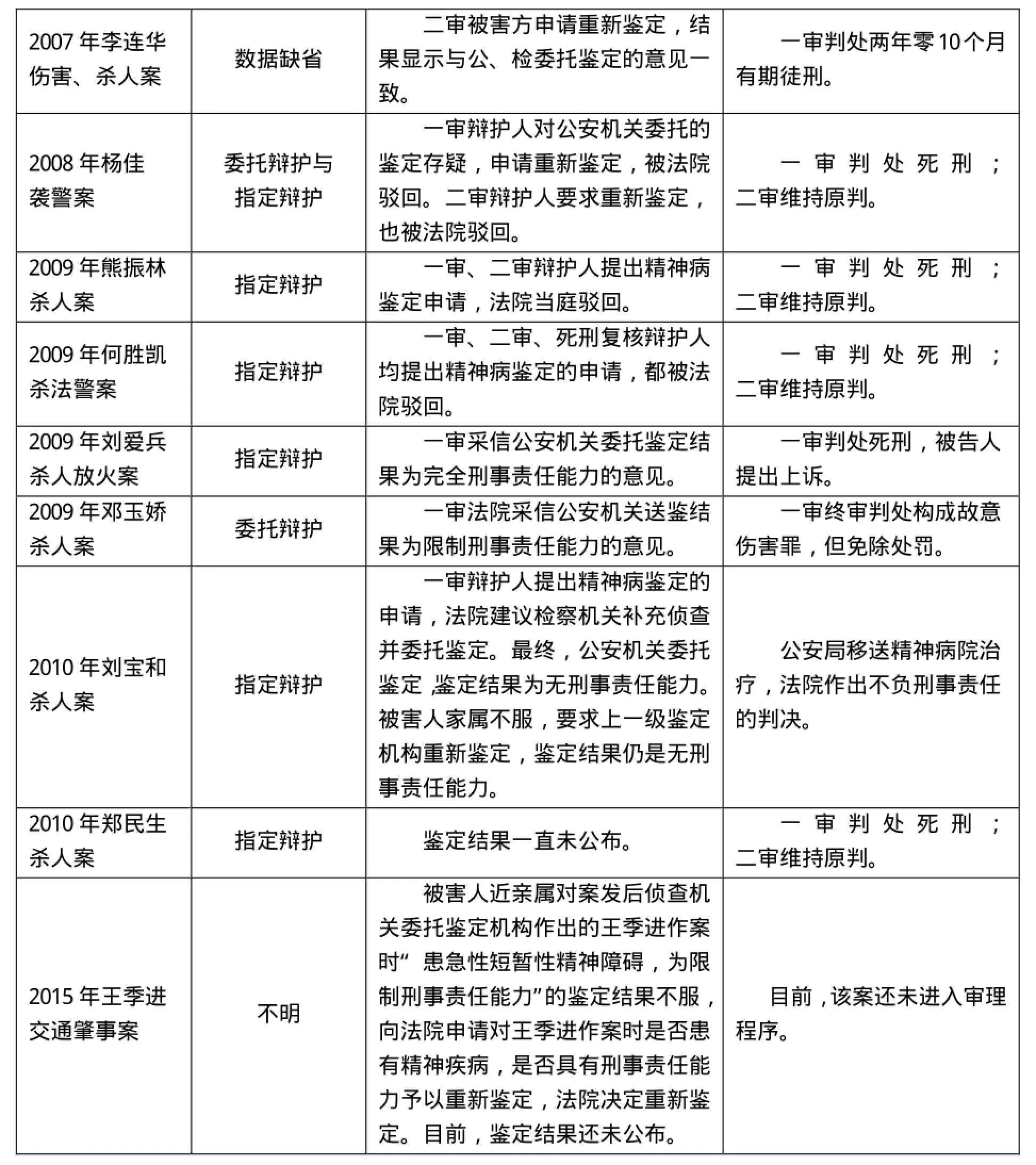

表1 15起案件的處置情況

2 0 0 7年李連華傷害、殺人案 數據缺省二審被害方申請重新鑒定,結果顯示與公、檢委托鑒定的意見一致。一審判處兩年零1 0個月有期徒刑。2 0 0 8年楊佳襲警案委托辯護與指定辯護一審辯護人對公安機關委托的鑒定存疑,申請重新鑒定,被法院駁回。二審辯護人要求重新鑒定,也被法院駁回。一審判處死刑;二審維持原判。2 0 0 9年熊振林殺人案 指定辯護 一審、二審辯護人提出精神病鑒定申請,法院當庭駁回。一審判處死刑;二審維持原判。2 0 0 9年何勝凱殺法警案 指定辯護一審、二審、死刑復核辯護人均提出精神病鑒定的申請,都被法院駁回。一審判處死刑;二審維持原判。2 0 0 9年劉愛兵殺人放火案 指定辯護 一審采信公安機關委托鑒定結果為完全刑事責任能力的意見。一審判處死刑,被告人提出上訴。2 0 0 9年鄧玉嬌殺人案 委托辯護 一審法院采信公安機關送鑒結果為限制刑事責任能力的意見。一審終審判處構成故意傷害罪,但免除處罰。2 0 1 0年劉寶和殺人案 指定辯護一審辯護人提出精神病鑒定的申請,法院建議檢察機關補充偵查并委托鑒定。最終,公安機關委托鑒定,鑒定結果為無刑事責任能力。被害人家屬不服,要求上一級鑒定機構重新鑒定,鑒定結果仍是無刑事責任能力。公安局移送精神病院治療,法院作出不負刑事責任的判決。2 0 1 0年鄭民生殺人案 指定辯護 鑒定結果一直未公布。 一審判處死刑;二審維持原判。2 0 1 5年王季進交通肇事案 不明被害人近親屬對案發后偵查機關委托鑒定機構作出的王季進作案時“患急性短暫性精神障礙,為限制刑事責任能力”的鑒定結果不服,向法院申請對王季進作案時是否患有精神疾病,是否具有刑事責任能力予以重新鑒定,法院決定重新鑒定。目前,鑒定結果還未公布。目前,該案還未進入審理程序。

表1揭示了法院對15件精神病人刑事案件的不同處置實踐狀況。在鑒定前,法院幾乎給案件中的被追訴人都提供了指定辯護;在鑒定后,法院對精神病人的處置類型主要是判處死刑、移送監獄、移送精神病院。①筆者選擇的案件遵循以下標準:在類型上,不僅包括被追訴人最終被鑒定專家確認為精神病的案件,也包括盡管當事人申請鑒定,但法院未啟動或雖啟動鑒定,但被追訴人被確認為無精神病而引發當事人爭議的疑似精神病人案件;在時間上,橫跨20年來發生的15起重大刑事案件,在全國具有一定的代表性;在性質上,為全國范圍內有影響力的重大案件。在偵、訴、審三個環節從未啟動鑒定的案件有4件(邱興華案、熊振林案、鄭民生案與何勝凱案),法院重新鑒定的案件有5件(王逸案、徐敏超案、李連華案、劉寶和案和王季進案),法院直接采信偵查階段提供的鑒定意見的案件有5件(楊佳案、鄧玉嬌案、王逸案、劉愛兵案及黃文義案)、起訴階段提供的鑒定意見的案件有1件(施穩清案),法院退回補充偵查并由公安機關委托鑒定的案件有1件(劉寶和案)。根據以上統計,可以發現:

第一,法院對被害方的鑒定申請認可率較高。大部分案件是由被告方或被害方提出鑒定申請,法院決定委托鑒定。其中,被告方提出鑒定申請的案件為8件,法院決定重新鑒定的案件為3件,有2件是公安機關已委托鑒定的案件;被害方提出鑒定申請的案件為3件,法院全部同意予以鑒定。這說明法院對被害方提出的鑒定申請,啟動鑒定的幾率較高。

第二,法院對未經鑒定的疑似精神病的被告人從重處罰。4件未經鑒定的案件均是故意殺人罪、故意傷害罪,被告人都被判處死刑,而且被告方在庭審中屢次提出鑒定申請,但均被法院駁回。

第三,法院對公、檢提供的鑒定意見的采信率高。公、檢委托鑒定的案件共有6件,法院對此全部采信。盡管被告方提出重新鑒定的申請,但被法院駁回。

第四,法院對精神病人安排的審判組織與程序與一般被告人相同。從審判組織結構上看,由于法院需要對公、檢提供的鑒定意見以及自身委托鑒定的結果進行審查判斷,而這種審查無論是質證的控辯雙方,還是審判組織成員,都不具備精神病醫學知識。從量刑程序來看,法院對精神病人的量刑主要是基于控辯雙方提供的事實與證據,僅考慮依據刑法規定的限制責任能力者從輕的原則作出判決,并未在程序上關照精神病人的特殊性。

第五,法院對部分刑事責任能力的精神病人多是監禁性刑罰,而沒有提供關涉治療服務的判決。除了鄧玉嬌案,法院判處免予處罰外,其他案件的精神病人都被移送監獄。

第六,對無刑事責任能力的精神病人提供治療艱難。在劉寶和案中,在認定劉寶和為無刑事責任能力后,當地妥當安置患有精神病的劉寶和變得十分困難。于是,通過地方黨委與政府的牽頭,召開黨委、政府、法院、公安局與民政局的協調會議,最終決定由公安局將劉寶和移送精神病院治療,費用由政府與民政部門承擔。強制醫療問題解決后,法院作出不負刑事責任的判決。

三、法院的治理邏輯及原因闡釋

以上是對法院處置精神病人的實踐運作基本情況的一個簡要描述,并根據案件處置的共同特點作出初步解釋。從整體角度來看,上述描述可以大致反映法院對精神病人的治理邏輯:懲罰大于治療,打擊犯罪重于保障人權。與立法背離的主要表現為:其一,由于法院對公、檢的鑒定意見采信率較高,從事補充鑒定或重新鑒定的幾率就較低。對有異議的鑒定意見,法院并沒有根據《刑事訴訟法》、《法院解釋》、《關于辦理死刑案件審查判斷證據若干問題的規定》及《關于進一步嚴格依法辦案確保辦理死刑案件質量的意見》,首先考慮鑒定人出庭作證。即使法院發動鑒定,也是致力于傾向被害方的意見。其二,對疑似精神病人判處死刑,這與《關于進一步嚴格依法辦案確保辦理死刑案件質量的意見》第35條規定的處刑時應當留有余地的情形相背離。其三,對精神病人的處理很少提供治療管道,比如無刑事責任能力者的強制醫療十分艱難,部分刑事責任能力者則在監獄執行刑罰而沒有接受治療。問題因此而生,實踐中法院為何于法無據偏離正常的處置程序?無刑事責任能力的精神病人為何難以接近治療?部分刑事責任能力的精神病人都移送監獄妥當嗎?下文將逐一分析。

(一)精神病人的處置:何以防衛有效,治療有限?

法院對部分刑事責任能力的精神病人和無刑事責任能力的精神病人處置方式不同,前者一般移送監獄執行刑罰,后者艱難地移送精神衛生機構治療。那么,監獄何以成為執行的主要場所,治療又何以變得艱難呢?對部分刑事責任能力的精神病人而言,監獄成為執行的主要場所的理由是:一方面,監獄是有效防止發生社會危險性的場所。對實施暴力犯罪的被追訴人,為防止其再次發生社會危險性,極端的作法應是簡單處決或長期關進監獄。前者可徹底消除再次犯罪的危險,后者可永久剝奪被追訴人的犯罪能力,兩種處置都具有懲罰與預防犯罪的效果。然而,根據我國立法,精神病人的刑事責任不是被刑事司法體系否定,就是被降低,對部分刑事責任能力的行為人應當從輕處罰。顯然,對于部分刑事責任能力的精神病人而言,簡單處決既不符合《刑法》第18條規定,也不具有懲罰犯罪的效果。那么,移送監獄長期關押約束精神病人的人身自由,抑制精神病人的犯罪能力,從而達到社會防衛的目的也就成為法院一貫選擇的處置方式。另一方面,治療場所未能接收精神病人。部分刑事責任能力的精神病人實施刑事案件可能跟精神疾病具有密切關聯,單方面通過刑事司法體系的懲罰只能暫時防止其發生社會危險性,待精神病人刑滿釋放,其因疾病所帶來的危險性并沒有減輕或消除,反而有可能更加嚴重。于是,將精神病人送入精神衛生機構,通過藥物治療精神病人罹患的疾病,也許能從根本上消除其危險性。然而,我國的精神衛生機構發育遲緩,未形成成熟與穩定的精神衛生體系,更未跟刑事司法體系建立有效對接的聯絡網,現有的精神衛生結構及制度難以接收與實現對部分刑事責任能力精神病人的治療。在這種社會醫療條件下,當前應對精神病人的策略只是針對精神病人行為的懲罰,而甚少針對精神病人本身疾病的治療。自然而然,監獄就成為暫時規避精神病人的危險性并進而替代精神衛生機構治療的處置場所,也是較為安全與穩定的執行場所。

對無刑事責任能力的精神病人而言,治療變得艱難的主要理由是:一方面,法院對精神病人的免刑艱難。在現有的非“以庭審為中心”的刑事司法構造下,法院對被告人的審判大多具有形式上的意義,很難具有實質審判的價值。①當下,正在倡導“以審判為中心”的司法改革,以此發揮審判的實質性作用。但是,此次司法改革成效如何,仍有待觀察。那么,在公、檢都未曾提起鑒定的情形下,僅有被告方的鑒定申請,法院很難開啟鑒定程序,即使被告人可能是真正的精神病人。另外,在庭前審查中,若法院在閱卷及證據審查過程中發現疑點,且庭審時觀察被告人的精神狀態存在異常時,刑事訴訟法也無相關規定如何處理。法院主動建議檢察機關退回補充偵查收集證據材料,并要求委托精神病鑒定的處理并不符合法律規定。在這種情形下,法院只能作有罪或無罪判決。而對于重大惡性案件而言,法院作出有罪判決在所難免。另一方面,法院移送強制醫療變得艱難。正如上述分析,法院鮮少通過退回檢察機關補充偵查收集證據,但在一些特殊場合,法院可能建議檢察機關補充偵查,并委托精神病鑒定,檢察機關再退回公安機關,最終由公安機關完成委托鑒定及證據收集工作。法院即使獲得被告人是精神病人的鑒定意見,如何判決也成為難題。無罪釋放導致危害社會安全,關押監獄不符合法律規定,移送家屬則無人接收。上述措施都無效的話,政府可予以強制醫療,但問題隨之而來,究竟是哪級政府可強制醫療?如果政府不提供醫療服務怎么辦?在這些問題沒有解決前,法院作出不負刑事責任能力的判決絲毫沒有實質意義。也就是說,在法律程序之外,法院會考慮精神病人的安置及可能帶來的影響社會穩定的問題,而這需要政府及社會機構為精神病人提供強制醫療的后續保障措施,才能支撐法院判決的執行力。基于上述論析,在法律程序內,法院不允許對精神病人作出無罪判決;在法律程序外,法院不愿作出無罪判決。結果就是無責任能力的精神病人在法律程序內外都缺乏接近治療的可能性。

(二)疑似精神病人的處置:處罰何以偏重?

根據《刑事訴訟法》及司法解釋,當法院對鑒定意見有疑問時,可以委托補充鑒定或重新鑒定。從立法的本意看,主要是強調法院的中立裁判者地位,在公、檢決定委托鑒定之后才賦予法院委托鑒定的啟動權。也就是說,在偵查與提起公訴環節沒有提出委托鑒定的情況下,法院就不適宜提起初次鑒定。法院角色的定位主要是調查與核實鑒定意見,即法院對待鑒定申請是反應式的,而不能是主動式的,這也就解釋了眾多案件被告方在偵查、起訴階段提出鑒定申請被駁回,在審判階段也遭致同樣處置結果的原因。既然鑒定在各訴訟環節都沒有被啟動,被告人的精神狀態就容易被忽略,法院根據被告人的犯罪事實及相關證據給出類似死刑判決的嚴厲懲罰也就成為必然。但問題是,在被告方提出一定證據證明被告人可能存在精神病時,法院卻沒有調查與核實,也沒有給出留有余地的判決,那么,法院緣何如此呢? 除了法律本身沒有規定法院具有初次鑒定權之外,筆者認為以下因素影響法院對疑似精神病人的處置實踐。

首先,法院與公、檢的協作關系。根據憲法規定,公、檢、法在辦案過程中,既互相配合,又相互制約。然而,在現實刑事訴訟運作中,配合過度,制約不足。公安機關創造案件、檢察機關加工案件、法院確認案件的流線型司法要求公、檢、法具有同質打擊犯罪的目標,從重與高效地處置被告人是共同旨趣,結果是公安機關的權力過于集中與強大,檢察院與法院監督職能弱化。在這種“以偵查為中心”的刑事訴訟模式下,法院將案件退回檢察院或對起訴的案件作出無罪判決都屬非常態實踐。具體到精神病人實施的刑事案件,法院在審查關于被告人精神狀態的鑒定意見時就不可能作出完全否定的判斷。前述分析已經表明,公安機關是委托鑒定的主要機構,被告人的刑事責任能力在審前階段已經被確認,進入審判階段的被告人多數是具有完全或部分刑事責任能力,法院大多是對審前階段工作成果的加工與確認,造成的結果就是法院對公、檢的鑒定意見采信率很高。在職權抑制的司法環境下,大部分案件就無需鑒定,傾向于采納控方的鑒定意見,而疏遠辯方的鑒定申請就成為常態。這種常態的處置模式是以犧牲被告方的辯護權為代價的,在具體處罰上就不可避免對疑似精神病人的從重處置。

其次,被害方及社會大眾的影響。精神病人犯罪涉及殺傷多人的案件,對被害方情緒影響甚大。如果被害方知曉被告人因精神病而沒有受到懲罰,這在情感與道德上無法接受。因為在被害方看來,被告人是在借助精神病逃避懲罰。尤其是一些民憤極大、社會反響強烈的案件更是如此。受制于輿論高壓態勢的影響,控辯雙方可能都不會提出精神病鑒定。①譬如鄭民生案,媒體報道偵查階段委托精神病鑒定,但直到庭審結束,法院與控辯雙方都未曾提及精神病鑒定結果。參見《福建南平惡性兇殺案庭審沒有提及精神鑒定》,http://news.sohu.com/20100409/n271408269.shtml,下載日期:2016年5月5日。法院為讓正義來得更快一些,庭審時宣判嚴厲的刑罰也許是獲得裁判的正當性及權威性的有效路徑。囿于被害方及其他民眾的影響,法院裁判可能會缺乏應有的冷靜與慎重,造成犧牲正當程序以換取實體公正的局面。

四、法院對精神病人處置方式:問題與討論

在分析與考察法院對精神病人的處置態度與行為后,可以梳理出如下問題:法院處置精神病人出現的懲罰犯罪的傾向凸顯出審判階段對精神病人處置方式在制度與實踐中的雙重危機。這兩種危機的形成與職權式的審判制度、量刑制度、鑒定制度及法官的執法觀念有相當的關系,同時也與當下法院在審理案件的過程中所面臨的復雜社會環境有關。從后一點來看,法院在法律程序內與公、檢的同質打擊犯罪的價值取向及法律程序外受制于社會力量的羈絆,更有可能影響法院處置精神病人的態度及行為模式,尤其是在中國法院與法官沒有獨立的司法環境下影響更甚。因為在法院看來,關照或過度關照被告人的權益將使自身處于不利境地。一方面,法院與公、檢配合辦案的模式將受到影響。比如,檢察院不愿意退回補充偵查并委托精神病鑒定,法院徑直判決可能受到上級法院的改判或退回,或擱置案件,從而影響審判之效率。兩種方式必將使法院陷入左右為難的境地;另一方面,法院可能短期內喪失或降低司法公信力。比如,對于重大惡性案件,公眾及被害方期待嚴懲的愿望甚高。如果被告人因精神病不受到懲罰或受到較輕的處罰,法院或法官對案件的處理態度及行為不可避免受到公眾及被害方的質疑與指摘,各種徇私枉法及司法腐敗的批判聲音將大行其道,使得本來脆弱的司法公信力可能遭受更大的挑戰。這是法院不希望發生的事件,也是難以承受的責任。

上述問題的產生,反映了法院對精神病人處置制度的不足及制度與實踐的裂縫,改進制度與彌合裂縫需從法律程序內外進行構筑與修正。不過,對法院而言,除了上述問題之外,從保護精神病人權益的正當程序角度檢視,仍有值得進一步探討的問題。問題之一,實踐中對精神病人的審判與一般被告人的普通程序一致,審判成員主要是掌握法律知識的人員組成,對于大案、要案的審判也主要是遴選具有刑事審判經驗及業務知識水平較高的人員擔任審判成員。然而,精神病人的審理關涉案件事實及證據調查活動,尤其是關于精神病鑒定意見的審查與判斷,如果缺少精神病學知識的專家參與審判活動,由一群無醫學知識背景的法律人員來鑒別覆蓋濃厚醫學知識的鑒定意見,就難以避免不當裁斷的形成。此外,傳統控辯對抗的訴訟構造對精神病人的精神狀態易形成壓迫與強制效應,增加精神病人的恥辱感,此種審訊環境不利于精神病人對公正審判程序的感知與理解。因此,從審判成員組成及訴訟構造考察,都不利于精神病人的權利在審判階段的確立與關照。問題之二,在量刑方面,法院對部分刑事責任能力的精神病人的處理與一般被告人不無差異,基本上是堅持罪行相適應與法律面前人人平等的原則。盡管刑法規定可對精神病人從輕處罰,但在審判實踐中諸多因素的滲透與交織,法院量刑并非完全從輕,反而一些案件還存在加重情況。這種無差別的量刑雖能實現刑罰一般預防的作用,但對于精神病人卻無法起到改造與矯治作用,難以實現刑罰個別預防的目的,不利于促進精神病人的復歸。

根據上文的考察,也許可以產生這樣一種印象,實踐中法院對精神病人的處置方式于懲罰犯罪有效,但于保障權益不足,這不僅在于法律制度本身的缺陷,也在于法律制度之外相關配套制度的缺失。有鑒于此,法律制度內外雙管齊下的改革策略應是法院對精神病人處置方式優化的方向。

五、改革進路

基于上述統計與分析,法律內外因素影響并決定著法院對涉案精神病人的處置方式,未來改革應從法律內外兩個維度完善審判階段涉案精神病人的處置程序。具體而言,包括如下幾點:

(一)法律之內的制度改革

1. 從宏觀上完善司法體制

前述實踐表明,當下公、檢、法分工負責、互相配合與互相制約的司法體制存在很大弊端,其中之一便是合作過度而制約不足。已有精神病人的處遇程序需重構公、檢、法三者之間的關系,構建“以審判為中心”的司法體制。這要求強化兩個方面的制約:一方面,強化檢察機關對公安機關的深度制約。針對一些精神病人實施的重點惡性案件,已有實踐表明了檢警聯合偵查辦公的場景,這說明實踐中檢察機關引導偵查是可行的。從公安機關辦案的角度來看,不規范或違法收集、形成證據現象較為突出,而制約的最佳途徑應是在審前階段審查與排除,檢察機關作為監督機關,完全可以勝任并起到制約的作用。因此,針對一些重大案件,在體制制約方面,應強化檢察機關對公安機關的個案監督,達到規范公安機關辦案的目的。另一方面,強化法院對檢察機關的監督。傳統上,檢察機關既可公訴,亦可抗訴,對法院實施雙重制約。這種單向制約極大地抑制了法院審判職能的發揮,也使得判決失去公信力。唯此,在體制制約上,應弱化檢察機關對法院的制約功能,建立法院對檢察院的反向制約,可能更有助于“以審判為中心”改革的推行,也有助于法院判決執行力的增強。

2. 從微觀上,完善鑒定、強制醫療等制度

(1)完善鑒定制度

具體而言,這可從鑒定范圍、鑒定程序等方面入手。

一是增設訴訟能力為精神病鑒定的內容。目前,精神病鑒定僅包括刑事責任能力鑒定,但是實踐中也會出現無訴訟能力的情形,而刑事責任能力與訴訟能力顯然不同。有鑒于此,庭審中為有效回應實踐,可在司法解釋或司法文件中將精神病鑒定的內容條款化,將訴訟能力作為精神病鑒定的內容,有助于解決庭審中有刑事責任能力但無法訴訟的情形。

二是庭審階段對重大惡性案件實行強制鑒定程序。我國現有立法在公、檢不啟動鑒定的情形下,法院很難突破立法框架而啟動精神病鑒定。為了查明事實,司法解釋可規定,對一些不可思議的惡性案件實行強制鑒定。這有助于查明事實,也可為被追訴人提供最后的司法救濟。

(2)完善強制醫療制度

這主要可從兩個層面改進。一是擴大適用的對象范圍。新《刑事訴訟法》確定的強制醫療制度僅適用于依法不負刑事責任的精神病人,筆者以為適用的對象偏狹窄。理由主要在于:強制醫療從性質來講,屬于兼具保安與治療意義的強制措施。完成保安與治療任務的機構除了專門醫院之外,監獄同樣具備這樣的職能。不負刑責的精神病人由于脫離刑事司法體系,保安與治療只能交由專門的精神健康機構實現,而負完全或部分刑責的精神病人最終流向刑事司法體系的末端——監獄。然而,已有刑事司法體系的條件難以滿足治療的需要,所謂的治療自然是更多偏向懲罰。這些經過刑事司法體系處理的精神病人的病情非但不能得到改善,很有可能更加嚴重。如果這些精神病人完全由醫院治療,也未必合理,因為刑罰的意義可能會被忽略。單一或分立的懲罰與治療可能都顯得乏力。二者結合的處置方式更有利于部分刑事責任能力的精神病人的改造與恢復。這種融合懲罰與治療于一體的處置程序就不再單純是非刑事化的,而是將刑罰與強制醫療混合的執行方式。另外,那些在訴訟過程中發生精神病,無訴訟能力的被追訴人,或無服刑能力的有社會危險性的精神病罪犯也應該移送強制醫療。①劉白駒著:《精神障礙與犯罪》,社會科學文獻出版社2000年版,第830頁。另參見劉順啟:《刑罰執行修改的積極作用》,載《人民檢察》2011年第19期,第59頁。綜上,強制醫療的適用對象除了不負刑事責任的精神病人外,可考慮實施暴力犯罪的完全或部分刑責的精神病人以及無訴訟能力或無服刑能力的有社會危險性的精神病人。

二是設立決定強制醫療的法院組織結構。新《刑事訴訟法》規定強制醫療的申請程序可由檢察院提起,交由法院審查與裁定。那么,法院對鑒定意見如何審查?法院裁定強制醫療的依據是什么?對這些問題的回答,決定著法院的審判組織的結構問題。一般而言,鑒定人分析醫學問題,法官決定法律問題。但是,在做出決定強制醫療的裁決時,需要通過審查與評價醫學意見給出法律認定。對于鑒定意見的審查,根據既有法律及司法解釋,主要是書面審查。在此種情形下,鑒定意見的審查及審查結果均應在判決書中說明。否則,醫學知識缺乏與過于強調保安優先思想的法官容易跟法律知識薄弱與過于強調治療優先觀念的鑒定人產生緊張關系。在鑒定人甚少出庭的情況下,如若對鑒定意見作出客觀與準確的評價,法院組織結構自身須具有科學的、合理的判斷能力。有鑒于此,法院在選擇合議庭成員時,需要安排作為審判員的精神醫學專家出席審判,通過審查鑒定意見向審判長作出解釋與說明,如有重大爭議,必要時可申請鑒定專家言辭聽證。通過醫學人與法律人組成的特別法庭,可以避免二者的分歧,匯聚二者的智慧,合理配置二者的權力,使得決定強制醫療的判決的依據更加客觀與可靠。

(3)對部分刑事責任能力的精神病人設計治療與監禁并處的程序,盡可能突出治療的優先位序。

精神病人是有病之人,對實施的刑事案件辨認或控制能力偏弱,那么,法院的量刑就難以起到威懾甚至剝奪其犯罪能力的目的。因此,對實施刑事案件的精神病人,最關鍵的是讓其知曉自己的行為及其后果,而這需要通過治療而非懲罰實現。具體而言,法院判決中應明確監禁與治療共處的量刑模式,同時強調治療優先于監禁。同時,應明確治療期限能夠折抵刑罰期限。如果治療期限超過刑罰期限,而精神病人仍然存在危險性,那么,應當繼續接受治療,可不再適用刑罰。②盧建平教授指出刑罰與強制治療同時執行的情況下,治療期間過長無法體現罪行相適應的原則,提出治療期限不能完全折抵刑罰,法律應規定刑罰執行的下限的觀點。參見盧建平:《中國精神疾病患者強制醫療問題研究》,載《犯罪學論叢》2008年第6卷,第489頁。

(二)法律之外的制度改革

1. 完善精神衛生保障體系

當前,我國的精神衛生保障體系脆弱,無法將所有卷入刑事司法體系的精神病人當做病人看待而提供治療服務。未來的精神衛生保障體系應是社會中的精神醫院與司法體系中的安康醫院、看守所與監獄并存的格局。

2. 完善社會救助體系

從實質上講,涉案精神病人與被害人都是受害者與社會中的弱勢群體。社會救助體系應當將二者包容在內。就精神病人而言,為防止其重返刑事司法圈,應當對他們的醫療、就業、住房等社會保障體系進行完善。而對被害人,國家與社會應共同提供資金,提供物質幫助,建立救濟渠道。

(責任編輯:劉冰)

D925.28

A

1674-8557(2016)03-0099-08

2016-07-28

本文系2013年甘肅省屬高校基本科研業務費項目《西部地區精神病人刑事司法處遇機制實證研究》研究成果。

賀小軍(1977-),男,湖南衡南人,甘肅政法學院公安分院副教授,法學博士,西北民族地區偵查理論與實務研究中心研究人員。