行走在消逝中

六月冷雪

每個老物件都是一個歷史的記憶,從它被發明、被運用之日起,就與我們的生活密不可分。它創造的價值,遠遠超過了它本身。所以,不論社會如何進步,不論我們走多遠,鄉村的轆轤、石磨、煤油燈都是我們不時回望的淵源。回想起使用這些工具的日子,那種觸摸的質感、那種鮮活的影子依然牢牢烙印在記憶深處,成了一份抹不掉的鄉愁。

新疆哈密巴里坤農牧業歷史很悠久,父輩們在千百年的農事實踐中,創造了許多精湛獨特的老物件,這些老物件有不可替代的情感,有自身文化的深刻記憶。記錄這些老物件,一是想通過一些細節復原和再現以往父輩艱辛創業歷程和社會文明發展進程;二是想從另外的角度反映巴里坤的風土人情;三是重新開始出生之地的尋根之旅。

李大釗曾經說過:“無限的‘過去都以‘現在為歸宿,無限的‘未來都以‘現在為淵源。‘過去‘未來的中間全仗‘現在以成其連續,以成其永遠,以成其無始無終的大實在。一掣現在的鈴,無限的過去未來皆遙相呼應。”生命固然會有消亡的一天,但與老舊物件有關的記憶不會老去,每每想起,都會萌生一份長久的溫馨和感動,增長一份對現在生活的熱愛和珍惜。如此而言,那些老物件,我們豈能相忘?豈敢相忘?唯有始終珍藏,才能給父輩的艱辛一個交代,給自己找一個安放懷舊心靈的理由——

油燈

一次閑聊中,朋友老康說,很早很早的那一年,他奶奶要結婚了。按習俗,結婚的當天要在洞房里點燃紅燭亮一夜不能熄滅,叫做“長明燈”,用來祈禱新婚夫婦以后的日子紅紅火火,一片光明。

那時,奶奶有個干爹,說要送一盞煤油燈給干女兒。家人就說還是紅蠟燭好,煤油燈有啥好的,不就是把玻璃瓶的蓋子中間打一個小孔,再用薄鐵皮卷一個小圓筒插進蓋子的孔里,用棉花搓個燈芯穿進小圓筒,瓶里添上洋油,一根洋火就點著了,煙還能把人熏黑。

煤油燈

奶奶的干爹說,要送個高級一點的煤油燈,家人再問哪里還有更高級的?干爹說,在奇臺。

第二天就要正式出嫁了,今天說燈在奇臺,巴里坤到奇臺,將近300公里的路,不是說笑話嗎。家人當他只是說說,都沒有當回事。誰想到第二天,奶奶臨上轎子的時候,干爹果真拿出一盞高級精致的煤油燈做了奶奶的嫁妝。此事在當時很轟動,人們都在猜測,來回幾百公里,一夜到底怎么個走法,至今是個謎。

高級煤油燈,其實是一個黃銅手工煤油燈,它像一個倒扣的小號,在最細的那頭有個小圓盤,用來盛清油,小圓盤上有個豁口,用來放棉線燈芯。中間有個稍微大的圓盤,如果看不清,可同時點亮下面一盞燈,如果不用,也可放針頭線腦、頂針之類的小物品。底座就是小號的喇叭口,放在桌子上很穩當。人少的時候點一個燈,人多了就點兩層燈。在40年代,這的確算是高級。

曾經渴盼點燈不用油的父輩們,如今不僅有電燈,而且燈的種類、性能多得更是無法表述。吊燈、吸頂燈、壁燈、臺燈、落地燈,給每個家庭都帶來不一樣的溫馨,不一樣的情趣。

煤油燈成了文物。

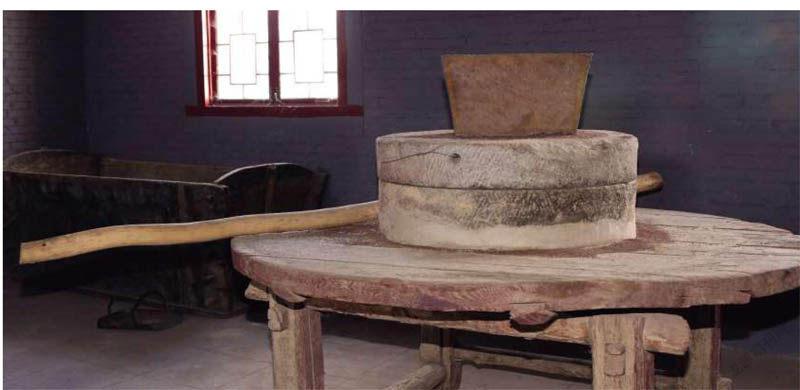

石磨

“三歲時我就沒了父親,母親帶著我們兄弟4個,啥活都得干。”村民老邢說,“那時大哥二哥外出打工,我和三哥就幫母親種地。尤其推磨不好干,雞才叫了頭遍,母親就喊醒我們去推磨。”

我和三哥迷迷糊糊地先到生產隊管馬的人那里把馬拉回家,拿上口袋、簸箕、笤帚。當時我們長得還沒馬高,麻袋裝的糧食放不到馬背上,只好分成兩個半袋,高一腳低一腳地到管磨的人家。叫人家起來,幫我們把煤油燈點亮,糧食加到磨里面,再把馬眼睛蒙上套進磨架子里走順,大聲吆喝幾下,馬就乖乖地拉著磨盤轉圈磨面粉。

石磨

管磨的大伯走的時候悄悄對我們說:“你們可不能說話,馬要是聽見婦女和娃娃的聲音,就不走了,還會停下來把磨盤架子踢壞。蒙住馬眼睛就是不讓它看見路和磨盤上的糧食,不然它就不干了。”這馬可真聰明啊,還會看人下菜,真想象大人那樣吆喝幾聲,再抽上幾鞭子讓它快點走,又沒那個膽子,怕真惹惱了它搗蛋不干活就慘了。一遍磨完,母親無聲地過去擋住馬停下磨,用簸箕把頭茬麥麩收集起來再加到磨眼里繼續磨。

看著蒙住眼睛的馬不停地走,我慢慢琢磨著“石頭層層不見山,路程短短走不完,雷聲轟隆不下雨,雪花紛紛不見寒”這個謎語的意思。

當然我的眼睛也沒閑住,細細端詳:兩扇厚重的青石磨盤合在一起,上面一層一直在轉,中間拳頭大的磨眼上安裝了一個梯形小斗,用來添加糧食。石磨的下面是一個比石磨大得多的木質磨盤,最上面一扇磨轉動的時,麩皮面粉溢流到木質磨盤,母親就用掃帚把它們掃進簸箕,再重復加到磨眼里磨。發明石磨的人真是太神奇了,它怎么就能把囫圇的糧食磨成粉末呢,這個問題想得頭疼也沒有想明白,如果是我們娘仨推磨,未必能推得動。

石磨用久了,中間那些鑿出的條紋就會被磨平,得用鋼釬打成的扁鏨子把一道道條紋再鑿深,這叫鍛磨。鍛磨有個經驗就是:油磨深,面磨淺,粉磨洗個臉。

石磨給我記憶太深了,沉重的旋轉就是我整個童年和少年。現在,機器取代石磨,結束了石磨數千年的使命。有的進了博物館,有的變成了豬圈的墻,有的成了村民聚集在一起打撲克、玩牛九的桌子,光滑耐用,也算是另一種風味的民俗。

煙鍋

曾經的二爺爺,村里人都稱呼他為“農官”。巴里坤自古就以農耕為主,二爺爺管理農事被冠以“農官”也無可厚非。按那時的生產關系就相當于現在村民小組的組長,其實與“官”還有相當一段距離。

據說二爺爺很看重這個“官”,除了掌管春耕、秋收,牛、馬等工具的使用外,有事沒事就愛提個煙袋,在村里轉悠。婆媳不和、鄰里之爭他也管。看見斗嘴打架,輕者就拿銅煙鍋指著鼻子教訓,重則敲打肇事者的頭。久而久之,二爺爺的煙鍋子成了提醒村民不要隨意胡亂行事的驚堂木。

白銅煙鍋加上一尺多長的黃銅煙桿外帶一個黑色繡花煙袋,是二爺爺的象征物。常見他蹲在樹底下、大門邊的磨盤上或坐在井沿邊,粗黑的大手捏住煙袋把煙鍋子裝滿煙葉,大拇指按一下,然后用洋火點燃,瞇著眼睛慢慢吸。二爺爺內心怎樣的波瀾沒人能讀懂,吸完一鍋子煙,在鞋底上磕磕煙灰,又開始轉悠。

銅煙鍋

有一次,村里有個叫寶寶的二桿子醉酒耍酒瘋,在自家炕上拿了枕頭當球踢。那時的房子都是椽子上鋪了柳條再鋪一層麥草,上面就用草泥抹平,既沒有紙頂棚,更不會有現在這樣豪華裝飾。寶寶一腳把枕頭踢到屋頂上,灰塵草屑鬧得一屋子狼藉。寶寶媽眼睛本來就不太好,站在院子里邊揉眼睛邊大罵:“狼吃的賊娃子,你想氣死我啊!”恰好被路過的二爺爺聽到了,高聲問:“咋咧,咋么咧?”探著身子往屋里一看,這還了得,大吼一聲:“孽障,胡整撒尼?”寶寶嚇得一骨碌從床上翻起來奪門而逃,但還是沒能幸免于銅煙鍋在額頭上的重重一擊,摸著鼓起的包瞬間跑得沒了影。二爺爺指著寶寶的背影說:“再胡鬧,砸斷你的狗腿。”

有次井沿邊上坐了好多人,有人問二爺爺抽煙有啥好,二爺爺說,困了乏了抽口煙,曬過活神仙;蚊蟲叮咬抽口煙,熏得小咬沒處鉆。眾人哈哈大笑,二爺爺說,毒蛇也怕煙味,信不信?大家搶著說,信、信。誰敢不相信當過駱駝客、打過土匪的二爺爺的話呢。

暗夜里,土炕連著四方的土火爐,二爺爺盤腿坐在炕上,裝滿一鍋子煙,旁邊的孫子趕緊摸出炕氈底下的枯芨芨,在燃燒得紅彤彤的火爐上點燃,接著幫二爺爺點煙鍋。爺爺愜意地吸著一尺多長的煙鍋,在火星忽明忽暗的閃爍中,說:“娃娃勤謹愛死人,娃娃賴,狼啃脖子沒人管。”于是娃娃們爭著搶著做好事,同時,西山拉碳、挖梭梭柴、北山打狼的故事就在這個溫暖的暗夜緩緩流傳開來。

后來,紙張不緊缺了,各種紙卷成喇叭筒的莫合煙,帶煙嘴的高檔煙等等,替代了攜帶不方便的銅煙鍋,二爺爺時代的驕傲漸漸消失在生活的長河中,消失在人們的記憶中。