徘徊與搖擺:香港人國家認同的集體困境

閻小駿

[文章導讀]近代以來,由于歷史和地緣的特殊性,香港人的政治身份認同始終未能從搖擺和徘徊中穩定下來。1997年回歸至今,香港政治中引發爭論和分裂的主要議題,都與香港社會復雜的集體政治心理存在著重要關聯。特別值得關注的是,近年來香港人的國家認同仍然處于下滑狀態。這既緣自于香港人的避難者和受害者心理,也與回歸之后香港與內地關系的持續變化有關。要理解和處理香港政治困局,為政者必須正視這一挑戰。

認同的政治

20世紀政治科學的最重要發現之一,就是政治認同(political identity)對國家、社會以至我們的日常政治生活所起到的極為重要的作用。政治認同往往包含人們對三個問題的回答:我是誰?我屬于哪類人?我同其他人存在怎樣的關系?對這三個問題的答案直接關乎人對自身身份屬性和社群關系的定義、感知與認可。從“9· 11”事件中沖進紐約世界貿易中心的民航客機到法國巴黎街頭捍衛自己配戴面巾權利的穆斯林婦女,從曼谷市公共場所每天定時響起的國歌到莫斯科紅場慶祝衛國戰爭勝利70周年的禮炮,政治認同已經是塑造21世紀人類政治生活的最重要力量之一。政治認同不但決定了我們對政治社群的歸屬感,而且影響我們對權利、義務、榮譽、正義、是非原則等重要事項的判斷,同時也涉及其他人對我們的觀念以及我們與外部世界之間的聯系。

政治認同問題對香港人而言從來都是非常糾結的問題,也成為2003年以來香港在國家安全問題上引起北京高度關注的因素之一。而糾結的核心就是香港和中國內地在政治認同上的相互關系。如兩位本地學者在2002年的一篇文章里論述過的那樣,香港華人社會與中國政治、文化母體之間的關系自開埠以來始終“困擾著大部分香港華人”。他們寫道:

每當遇上國家大事,如“釣魚臺事件”、1980年代事件、北京申辦奧運等時刻,他們會認為自己是中國人。香港是中國的一部分,香港華人自然是中國人;但當涉及到另外一些情況,如香港推行的資本主義制度、民主人權等,他們又自覺和大陸有別,認為自己是香港人。

兩位作者認為,“這種身份認同上的左搖右擺,心理和認知上的模棱兩可,恰好反映香港華人所處之境地、所經歷的歷史……”[1]

的確,自19世紀中葉香港成為英國殖民統治以來,香港人的政治認同一直都是香江的不解之惑。早期,香港華人社會無論在政治、經濟和文化上都同廣東省密不可分、混為一體。在1925年爆發的省港大罷工運動中,在罷工組織的號召下,短短三四個月間就有13萬?14萬香港工人離開工作崗位返回廣東各地,造成了香港一次不小的經濟危機,迫使殖民地政府須得向倫敦借債才暫時渡過財政危機。香港人身份與中國內地身份的真正區隔,逐漸萌芽于1949年之后。由于兩地政治制度和經濟發展的差異,特別是目睹“左”的政治路線下發動的一系列群眾運動對內地經濟和社會秩序所造成的破壞,使得香港人逐漸開始形成對自身身份認同的最初感知。這種最初的感知,在20世紀香港作為亞洲四小龍之一經濟騰飛過程中不斷得到加強。20世紀80年代開始的對于香港前途的大討論和1980年代末北京的政治風波,對不斷形成中的香港人政治認同也產生了較大的塑造性影響。但總體而言,直到21世紀的今天,香港華人的政治身份認同始終未能從搖擺和徘徊中穩定下來。這種不確定的政治認同,成為香港政治困局的基本背景。

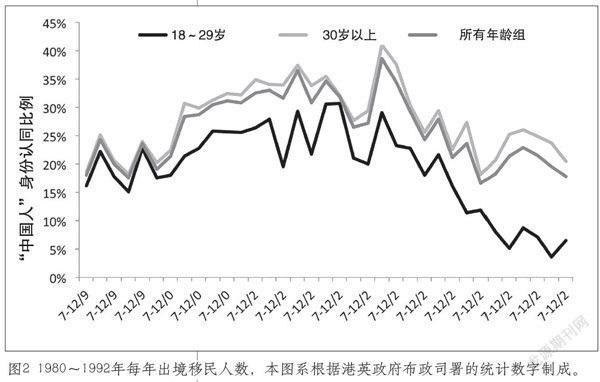

根據香港大學的調查,從1997年香港回歸到2014年中,香港人的國家認同在近些年始終處于嚴重下滑狀態。圖1顯示受訪香港市民中選擇“中國人”或者“香港的中國人”兩項人數占總受訪人數的比例。在所有年齡組,這一下滑趨勢都是十分顯著的。香港人在政治認同問題上的搖擺和困境,本來是長期遭受殖民統治所造成的特殊歷史后果,是歷史的偶然;但回歸后,一些人仍然運用各種手段和途徑希望將由歷史造成的、香港人在政治認同問題上的迷茫借“一國兩制”的特殊制度安排予以保留甚至永遠傳承下去,意圖在中華人民共和國國境之內建構起一個政治上的“異邦”。若予以認真辨析,可以發現香港社會在政治認同上的模糊和分歧大致存在三方面的顯著影響。

第一,香港人國家認同的長期缺失可能使中國對香港的管治本身成為無源之水、無本之木。國家認同本是現代政治生活的常態組成部分;但香港獨特的殖民地歷史造成了香港社會在國家認同問題上出現了非常奇特的“真空”現象。一方面,多年殖民管治的浸染,使得香港人與自己的文化母體──中國──產生了相當的區隔感,并導致回歸后香港社會的不少成員對于認同中國這個現代國家存在心理和認知上的障礙。但是,身為殖民地居民和血統意義上的華人,香港人既不能擁有、也不被港英政府要求擁有對于英國的認同。英國在香港建立的是殖民地統治秩序,在政治、經濟、社會文化甚至空間聚落上把殖民地的英國精英與普通華人社會幾乎隔絕開來,令本地華人社會亦無法建立起對英國的認同。因此在中國和英國“兩不管”狀態下,除少數獲得英國公民身份的華人外,香港人的國家認同長期以非常獨特的形式出現了缺失狀態。國家認同的空白不能不說是香港政治的一個顯著特征。

第二,與國家認同的缺失相連的,是香港社會在回歸后如何看待內地及如何處理與內地關系的問題上產生了嚴重分歧,無法形成共識。由于在國家認同觀念上的混沌狀態,使得香港社會在回歸后不但不能在如何處理與內地的關系上形成共識,而且在幾乎所有的“跨境問題”都引發嚴重的社會爭論。但無論是高鐵計劃還是雙非兒童,這些爭端的核心都在于兩個問題,即:回歸中國后的香港應該同內地建立起怎樣的關系?以及香港在與內地的關系中應該處于什么位置?融合論者認為香港應該積極加入到內地的經濟文化和社會發展中、并藉此繼續發揮香港的優勢和獨特作用;而隔離論者則認為香港應該與內地繼續保持甚至鞏固相互之間的區隔,并藉此完整保持香港的獨特性和自主性。而即便在已經開展的與內地交流和交往過程中,香港人應該如何定義自身的位置的問題也始終未能得到解決。

第三,國家認同的缺失,還嚴重影響香港人的國際觀。國家認同的缺失,另一個直接后果就是導致香港社會無法清晰定義自己在國際上的位置以及自身與外部世界的關系。香港究竟是中國最繁榮的經濟城市?還是亞洲的國際都市?還是不代表任何國家的全球自由港?香港在與外部世界的交往中,究竟是代表中國最現代化的一面,還是僅僅代表自身的發展歷程?特別是在經過了一百多年的西方殖民統治后,香港社會如何能夠在回歸后以平等、自然、不卑不亢的眼光看待往昔的殖民者,仍是一個有待完成的學習過程。在這一點上,香港的某些老一輩政治人物熱衷于到西方國家的政府和議會就“一國兩制”和香港問題反映情況、爭取國際支持的做法實在有待商榷。實際上英美等西方國家秉承現實主義的對華外交戰略,極少對香港政治人物的類似行為作出官方的積極響應,常常也是敷衍了事;但這仍然沒有減低個別香港政治人物不斷重復這些行為的樂趣。香港的回歸,由于沒有經過“去殖民化”的過程,香港與西方陣營的相互關系始終未能得到厘清,這不能不說是一個對于特區管治和國家整體安全的潛在威脅。香港有識之士自然也清楚地認識到這一點。 2013年初,哈佛大學教授、曾榮獲國際數學界最高榮譽“菲爾茲獎”及“沃爾夫數學獎”的香港學者丘成桐在明報月刊專門撰文指出,

九七年回歸時看著英國國旗降下,中國國旗升上時,真是感動不已。兩百年來國家民族的恥辱終于去除了,這是我曾祖父、祖父以至父親都期望著的一天。我想中國人終于在自己的土地上當家作主,可以完成自己的理想了,殖民主義者再不能假借自由為名來欺負香港老百姓了。

香港回歸時,電臺訪問我,問我期望甚么,我說香港有一個獨特的位置,有一流的大學,有很好的人才,可以成為一個引領中國進入現代化的大城市。但是曾幾何時,我在媒體上看見的大都是抱怨和灰色的事情,實在令人失望……在民間,老百姓示威游行,抱怨中央干涉太多。我發覺我在港的很多朋友并不贊成游行的口號,我也覺得奇怪,難道中央參與香港的事務比當年殖民政府還要多嗎?竟然有一小撮人要升起港英旗,忘記我們祖宗曾受英國凌辱,也忘記了先烈們為國家流的血。[2]

香港社會在政治認同──特別是國家認同問題──上的搖擺和不確定性成為回歸后特區管治的一個重要障礙,也是中央政府與香港社會之間建立政治信任的重要障礙。鞏固的國家認同的缺失,不但影響到香港人對自身政治身份的定義,而且阻滯了回歸后的香港特區與祖國內地建立起和諧、健康的相互關系,同樣影響了香港在后殖民時期與外部世界(特別是西方世界)的平等交往。在這樣的狀況下,中央政府把香港作為完全可以信賴的國家金融中心的可能性實在太低──因為金融安全首先需要有政治安全的保障。2014年北京臨時取消亞太經濟貿易合作組織(APEC)財長會議在香港召開的安排,是中國外交史上非常罕見的做法;但直接反映了在當前的政治狀況下,中央政府對以香港為場所開展國家級經濟外交活動存在的安全顧慮。這僅只是京港之間的政治信任關系被摧毀所造成的后果之一。

香港的心結

毋庸諱言,香港社會和中國內地在20世紀都曾經歷過十分復雜而特殊的歷史過程。香港社會在國家認同上的迷失,與這些歷史進程所造就出的極為復雜的心理圖景是分不開的。就北京而言,要了解香港政治的困局以及尋找幫助香港走出困局的道路,就需要了解香港社會真正的心結所在。

在香港社會色彩斑斕的集體心理圖景里,首先映入眼簾的必然是香港社會由于特殊的歷史因緣而形成并傳承下來的避難者心理。由于20世紀中國內地頻仍的戰爭和政治動蕩,英國的殖民統治而與內地得以隔離開來的香港,成為很多戰爭和政亂受害者逃避厄運的避風港。香港人口的基石就是由這些“逃港者”所奠定;無論循正常還是非正常的途徑來港、無論是因為躲避國共內戰還是逃避“文革”,無論是由于個人的政治抑或經濟動因,這些在不同時期從中國內地來到香江謀生的南下移民都有或多或少的逃難者的形象和心態。而香港當代社會的構成,從源頭講,除原居民外,就是由這樣不同的逃難者組成的環環相扣的小區所構建的。這種集體的難民心態首先是基于對中國內地的恐懼心理,希望與中國內地保持安全距離,并永遠保持香港作為政治經濟避風港的地位。由于逃難者生活的不安定和艱辛,也是他們之間的組織網絡更加依靠熟人之間的信任、而排斥陌生人(特別是新到的陌生人)的加入。內部團結而對外排斥幾乎是任何型態的避難者小區所擁有的集體心理,香港自不能外。同時,由于這種特殊歷史背景,也使得香港社會的集體心理在傳統上比較樂于見到內地不好的、落后的一面,而有意忽略內地的發展和變化,以利于自身心理上的安慰和修復。但這種集體心理傳承到年輕一代,便造就了香港社會對中國母體實際上總是或明或暗持有一定的恐懼和厭惡心理;經過家庭和同儕教育代代相傳,最終在21世紀形成香港社會極難建立起與中國內地良性關系的重要障礙。

香港反內地組織尖沙咀滅蝗游行

其次,20世紀特殊的歷史進程也造就了深藏在香港社會集體記憶之中的受害者心理。香港的華人移民,很多是中國內地歷次政治動蕩、戰爭和政治運動的受害者;而受害者心理主要表現在持續的不安全感以及對政治權力的高度敏感。這種敏感也可以部分解釋香港社會為何在不少時候會給外界以“風聲鶴唳、草木皆兵”的感覺,甚至香港社會有時會如同唐吉訶德(Don Quijote)般同自己制造的風車作戰。正是因為這種對政治權力的敏感,使得香港社會的社群生活極度政治化──不少實際上并不特別涉及政治的社會問題、經濟議題甚至民生議題都會被包裝上對權力的恐懼幻想,從而被政治化。如京港高鐵的建設計劃、雙非兒童問題、單程證移民問題等社會和經濟問題,往往被認為是“殖民陰謀”、“政治操弄”、“中港融合陰謀”而受到非常政治化的攻擊和指責。2012年1月,幾位香港市民在尖沙咀海港城杜嘉班納(Dolce & Gabbana)零售店櫥窗外攝影時,遭該店保安以保護櫥窗設計知識產權為由予以阻止。涉事市民聲稱,D&G職員曾表示若果是中國大陸旅客,則可以攝影。此事被發布于本地網上討論區后,引起極大的社會反響。1月8日,近千名市民響應網上號召,于下午3時許到風波起源的D&G分店外聚集表示抗議。集會期間,不斷有人高呼“可恥”、“道歉”等口號,亦有新人專程前往拍攝婚紗相、畢業生拍攝畢業相以示對示威活動的支持。事件持續數日,最終以D&G總部發布道歉聲明而告一段落。D&G事件是香港社會自回歸后集體心理中尚存的“受害者”一面的集中爆發。

伴隨著受害者心理而來亦有“弱者”幻想;即便是在己方已處在絕對優勢地位的領域,也會時刻感到有可能被攻擊或消滅的危機。譬如,對于代表香港本地社會的文化標志廣東話和繁體字,在“一國兩制”架構下,北京實際上從未有過任何要做出更動的政策或措施;甚至廣東省的粵語廣播電視能夠在全國文字改革工作中得到例外優待,也正是以照顧港澳觀眾的理由而得到北京首肯的。但香港社會也會對明明處于極為強勢地位的粵語和繁體字產生莫名恐慌,并在不少方面反應過激;連正常的、對香港中小學生個人前途有利的有限普通話教育也認為是來自北京的政治打壓,更為極端的人士甚至指責訪港數日的內地游客不能用粵語交流、是對本地文化甚至“高度自治”的踐踏。這不能不說是受害者心理在日常政治和文化生活中的體現。

再次,與香港特殊的歷史進程相聯系的還有香港社會對深圳河以北的政治體系所長期抱有的政治帝國幻想。這種政治帝國幻想是多面的、復雜的。它既包括香港作為中國南端的一城對政治母體的依賴,又包括香港自我描畫出的政治、文化上的弱者形象與龐大的中國政治、經濟、文化母體之間在權力關系和相互影響上的不平等與不平衡。香港人的俚語中習慣于稱呼中央政府為“阿爺”,成也阿爺,敗也阿爺。舉凡股市、樓市、匯市甚至經濟景氣的漲漲跌跌,無不被香港社會用阿爺來作解釋。這種市井的邏輯卻真實反映了體積龐大的中國本土在香港人的集體心理中所投射下的倒影。香港人集體心理中的帝國幻象激發出其作為想象中的、受到權力欺凌和威脅的“弱者”的高度自我防護意識。因此,在政治和社會生活的方方面面,香港人的思維方式、處事辦法以及行為結果無不與面對龐大的中國本土時內心的恐懼和無力感緊密相關。在中央商討香港回歸事宜時,香港中產階級曾爆發的“移民潮”即是明顯例證。(見圖2)從某種意義上講,近一兩年在香港興起的“城邦自治”、“自主修憲”甚至“獨立建國”等思潮,無不是由這一政治帝國幻想所帶來的恐懼感在本地政治思潮層面的展現。

最后,深藏在香港社會獨特的集體心理背后的還有歷史形成的優越感和代際相傳的對于中國內地政權的負面情緒。中國內地和香港在19?20世紀的一百多年間所經歷的迥異的歷史過程,使得兩地之間無論在經濟發展、人民生活還是管治質素、司法保障方面都曾存在鴻溝。特別是七八十年代以來,香港經濟在國際冷戰的大環境下趁機得以飛速發展,成為了國際知名的自由港、航運中心和金融中心,更是讓這座城市在整個大中華文化圈內散發出炫目的光彩。社會政治經濟各方面的差距,使得香港社會對于中國母體往往抱有強烈的優越感;而這種優越感由于歷史的慣性,被傳承到回歸之后,令香港社會往往以固有和靜止的心理和觀念模式看待正在以驚人速度經歷發展變化的中國內地,由此形成觀念上落伍于時代的落差。

另外,香港在歷史上作為主要接納來自內地的避難者的自由港,人口的來源和組成結構亦決定了香港的第一代移民多數對中國內地的政治權力抱有天然的、程度不一的負面情緒──從厭惡、恐懼到抗拒、反對──并且通過家庭和社會教育將這種情緒傳遞到年輕一代。香港社會在看待和處理與中國內地關系的集體社會心理背后,深藏著這種優越感慣性和獲得性仇恨互相糾結浸染而產生的復雜情緒。這種基礎性的社會心理往往是不論意識形態分野,為政治意識形態光譜上處于左、中、右不同位置的香港社會群體所共同擁有。

回歸以來香港人的集體經歷同樣不斷往香港人的身份認同里增加新的內容和凝聚力。2003年香港全城在傳染性疫癥的威脅之下,同心協力、眾志成城對抗疫魔并取得勝利,這使得香港人在回歸后第一次通過共同經歷加深彼此之間的情感紐帶。在中國文化里,“共患難”從來都是建設共同體認知的最有效途徑。另一個具有標志性的事件則是2010年8月23日突然發生的馬尼拉人質事件。當日上午九時半(馬尼拉時間),被革職的菲律賓國家警察前高級督察羅蘭多· 門多薩(Rolando Mendoza)持槍劫持了一輛載有香港旅行團的旅游巴士,車上共有25名人質,大多數為持有不同旅行證件的香港人。香港媒體對事件進行了持續報導,特別是晚間該事件進入最后關頭時,香港各主要電視臺都進行了現場直播。無數香港人聚集在電視機前,當看到槍手行刑式射殺人質時,香港社會感到前所未有的共同的憤怒和無助。事件共造成香港居民九死七傷。在隨后的外交交涉過程中,香港社會展現出從未有過的同仇敵愾,向兩任特首(曾蔭權和梁振英)領導下的港府施加了巨大民間壓力。這種創傷性的共同經歷和記憶,大大加速了香港人的身份認同在21世紀的構建和深化。

香港社會的獨特的集體社會心理是同這個城市在上一世紀及本世紀所經歷的獨特歷程無法分開的;它來源于香港社會的共同記憶,也是構成香港社會集體身份的認知基礎。不能不說,在21世紀的今天,香港社會的集體心理的不少構成要素對于未深入了解這座城市歷史的人來說已經過時甚至可笑;然而,作為社會共同體所分享的記憶和情緒,改變起來是非常緩慢的,不可能隨著政治情勢的變化而發生暴風驟雨式的劇變。在理解和處理香港政治困局的過程中,如果不承認甚至無視香港社會現實的集體心理和共同記憶的存在,將會是緣木求魚、適得其反。實際上,1997年以來香港政治中曾引發社會爭論和分裂的主要議題,無不與香港社會復雜的集體心理圖景之間存在著重要關聯,為政者不能不察。

深圳河的兩邊

發源于梧桐山的深圳河,古稱“明溪”,自1898年中英簽訂《展拓香港界址專條》后更名為深圳河,成為香港新界與中國腹地的界河。這條長37公里的河流,流經深港約312.5平方公里的流域面積,在長達一個多世紀的時間內把港英轄下的香港和中華人民共和國轄下的中國內地區隔開來。但深圳河不僅僅是地理的分界標識,它更是社會及文化意義上區分兩種制度、兩種生活方式和兩種身份認同的分隔線。長期以來,生活居住在深圳河以南的香港居民已經習慣了使用復雜的眼光看待界河的另一邊,并以此形成了自己獨特的身份認同。這是北京需要尊重的歷史和政治現實。

但是,身份認同的獨特性并不應妨礙香港社會在脫離英國殖民統治、回歸祖國大家庭后重建國家認同。1997年以來,香港社會在國家認同問題上的缺失,已經成為明顯阻礙中央政府建立對香港社會政治信任的主要因素之一。實際上,中國各個主要文化區和主要都市——從京派文化到海派文化——都存在各自不同的地方文化認同。這些地域性的文化認同并未妨礙中國各地區民眾在統一的多民族國家框架下建立起對政治主權國家的共有認同。顯然,也只有在對政治國家認同得以確立和保證的情況下,不同地方文化的繁榮和發展才能得到保障。

看似開放的香港實則具有避難者和受害者心理

香港社會在回歸后尚待解開的第一個心結,就是如何擺正香港的地方認同與國家認同之間的關系。在中國業已全面恢復對香港行使主權18年的情況下,不應該也不允許存在把香港的身份認同和對中國的國家認同對立起來的政策和做法,更不應該存在否定中國認同甚至侮辱中國國家認同的行為發生。顯然,在國家認同淡漠甚至受到敵視的地區,中央政府的首要任務必然是確保國家的政治安全、領土統一和政權安全。只有在國家政治認同得到充分確立、國家政治秩序得到充分認可、國家政治標識得到充分尊崇的地方,中央權力才可能賦予地方社會以更大空間來繁榮屬于本地區的文化圖景和小區意識。

在政治認同這個根本性和原則性的問題上,香港特區政府、香港精英階層不應對民意采取遷就的態度;相反,特區政府需要采取強有力的措施,加強與社會的溝通;通過卓有成效的政策引導,有針對性的改變歷史形成的香港社會對內地存在的疏離、敵對和恐懼的心理狀態,改善香港居民對內地的態度,以開放的態度處理香港與內地的關系。特別是在處理國旗、國徽、國歌等國家標志以及國家的統一語言、文字等問題時,要具有積極性和主動性,帶頭使用和尊崇國家的統一標識,以具體而微的形式促進國家認同的建立和鞏固。駐港中資機構亦應以此作為自己的重要社會責任,積極幫助香港社會建立其對國家的基礎性政治認同。

另外,就中央政府而言,在處理香港的政治認同問題時,似宜采取現實主義的態度。首先要尊重和承認香港歷史的特殊性和香港社會在集體心理和身份認同兩方面的獨特性。在建立國家政治認同的過程中,要注意循序漸進,不能一蹴而就,更不能揠苗助長。中央媒體也有責任引導內地社會對于香港的看法和觀念。 對于中央惠港措施的宣傳要適當得體,不能走向極端和偏頗。無論是“自由行”還是“東江水”、無論是“滬港通”還是農副產品供港,就中央政府而言應看作是自己對香港特區承擔的義務和責任,也是正常的雙邊貿易和經濟活動,不應在宣傳上進行過分渲染,以致造成反效果。實際上,“桃李不言、下自成蹊”,中央政府對港的一言一行、一舉一動,在回歸后都無不呈現在港人高度關注的目光之下。恩怨是非,應該留給香港社會和香港輿論來進行適當評判,而不宜自我評判、自我宣揚。相信香港市民的眼光是公正也是理智的。

要解開香港社會在國家認同問題上的困境,鑰匙還在香港。在21世紀,香港社會有責任以發展的目光看待自身的身份認同、國家政治認同和兩地關系等重大問題。而國民身份的教育是每個現代國家都必須進行的工作,也是在政治上建立互信的必由之路。香港社會可以也有權參加到國民教育的內容大討論中,適時監督國民教育的開展情況,糾正國民教育開展過程中不適當的做法,但抗拒、排斥乃至丑化國民教育則絕非香港社會與北京建立政治信任的適切做法。如果國民教育在香港社會不能有效展開、國家政治認同在香港無法確立,香港政治將很難走出困局;而在那樣的狀況下,國家政治認同這個本來不應該成為問題的問題將不得不成為政治上區分敵、我、友的標準,甚至成為政治忠誠度的量度標尺。如果真的發展到那一天,不但整個香港政壇會被形形色色的政治投機分子充斥,真的問題和真的人才也會被遮蔽和湮沒,甚至連香港自身的文化和身份認同也可能在此過程中遭受到毀滅性打擊。那一定是所有愛護香港的人都不愿意看到的結局。

(本文系作者根據新著《香港治與亂:2047的政治想象》第3章修改而成,人民出版社2016年版)

(作者單位:香港大學政治與公共行政學系)

注釋:

[1]鄭宏泰、黃紹倫:《香港華人的身份認同:九七前后的轉變》,《二十一世紀》2002年10月號。

[2]文章鏈接:http://www.mingpaomonthly.com/cfm/Archive2.cfm?File=201302/feature/01a.txt&Page=2