朝鮮戰爭期間民眾意見的軌跡

[文章導讀]1949年后,中共領導人亟需要一種常規的、快速的獲取民眾意見的渠道,以詳細了解民眾對政策和時局的反映。而新華社所編制的《內部參考》在其中扮演了相當重要的角色,并因此得名“耳目”。有鑒于此,本文作者立足于《內部參考》關于民眾對朝鮮戰爭意見的呈現,細致展現了階級這一“緊箍咒”如何深刻影響了1949年前后的中共宣傳系統,又如何形塑了中共高級干部所能接觸到的民眾意見的呈現形態,從而為分析社會主義體制下的“民意”傳遞提供了一條新的路徑。

1949年以后民眾意見在中國政治中處于何種位置,可以說是一個至今未被詳細研究的課題。共產黨如何系統地收集民眾意見?何種民眾意見會被匯集起來交由中共高級干部閱看?這些民眾意見對中共的政治決策又會產生何種影響?關于這些問題,我們知之不多。

正如意大利錫耶納大學Paul Corner教授在分析比較20世紀上半葉意大利和其他社會主義國家的民眾如何認知其所生活的政體時所指出的,民眾意見(popular opinion)不同于公共輿論(public opinion),前者在概念上相對模糊,因為這類意見不直接經由公共空間產生,且由官方收集,又用于內部決策。[1]而在中共政治決策的過程中,中央和地方的常規溝通渠道是請示報告制度,但這個渠道討論的多是大政方針或重大事項,[2]很少涉及民眾對當前大政方針或重大事件的看法。1949年后,中共領導人需要一種常規的、快速的獲得民眾意見的渠道,以全面了解民眾對政策和時局的反映。新華社所編輯印制的內參恰好在其中扮演了相當重要的角色,其按黨政級別控制發行范圍,并將不宜公開報道的內容放入其中,因此得名“耳目”,[3]意為中共領導干部全面了解社會動態的重要幫手,甚至有撰寫內參經驗的記者直言,一篇內參就是一本“奏折”。[4]

從現在的公開檔案來看,此類內參中最重要之一的當屬《內部參考》,其由新華社創辦,專供黨的高級領導干部參閱,曾一度允許地委級重要干部訂閱,在1950年代,此刊物始終是一本中共政治精英的專屬讀物,在中共內部信息交流中極為重要。[5]1958年2月,鄧小平在中央書記處專案討論《內部參考》的會議上表示,“《內部參考》主要是供中央負責同志看的,《內部參考》登出來的東西有影響”。[6]《內部參考》所載的內容中負面的占極大比例,很多言論極其“刺耳”,揭露了各地方工作中的大量問題,[7]可以說,其內容定位與公開發行的黨報截然相反。在定位上,收集民眾意見是其核心工作之一,1953年7月,中共中央曾明文規定了新華社記者采寫內參的方向和范圍,其中專門提及要跟進“各階層人民當前的政治思想情況,各階層人民對國內外重大政治事件的意見”。[8]

《內部參考》的史料價值已為中外學界所公認,基于其資料,已經產生了一些對中華人民共和國史的新研究。[9]但需要說明的是,《內部參考》所載史料并不等于史實,[10]需結合其他史料詳加鑒別。不過,本文的重點是梳理在朝鮮戰爭期間,民眾對時局的意見包含哪些基本的內容,作為一種“信息”的民眾意見以何種形式呈現在中共高級干部那里。

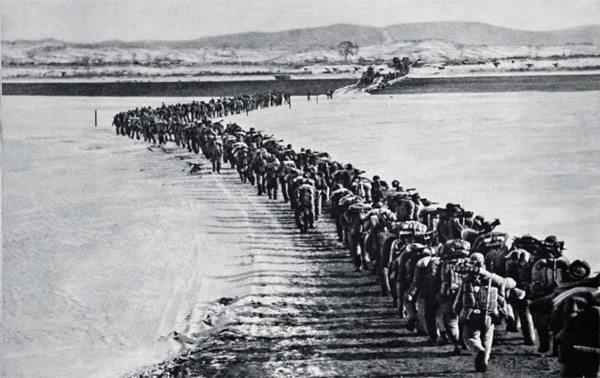

1950年10月中央決定以志愿軍名義支援朝鮮

一、謠言、愛國宣傳與《內部參考》

《內部參考》在創刊之初,主要以收集外電為主,內容涉及外國媒體對新中國成立的態度、對共產黨領導人動態的報道、社會主義國家的最近動態。[11]隨著時間的推移,《內部參考》在內容定位上發生了根本性的變化,不再以國際媒體對中國的報道為主,而是由新華社采集國內相關時事動態。1950年5月11日《內部參考》開始關注國內時事,當天即整期連發三篇關于長沙工商業情況的報道,涉及長沙染紡織業的基本狀況、工商業稅收狀況和工商界對稅收公債的態度。[12]

雖所涉內容廣泛,《內部參考》重點十分鮮明:一是跟進國內各階層對最新時事的看法,可以看作是幫助中共高層了解民眾意見的一種辦法;二是對各地政策推行情況的報道,主要是針對政策執行中出現的問題和偏向;三是各種社會經濟狀況的反映,亦集中于當前存在的問題。

在朝鮮爆發戰爭前后,由于中共中心工作變為抗美援朝,《內部參考》開始較多地摘編外媒關于此事各方面的報道,內容涉及世界各國對戰局和形勢走向的預判。[13]同時,密集地收集各地各階層民眾對朝鮮戰爭及相關時局的看法,在內容上國內民眾意見要遠多于國外政要的局勢預判。

在展開討論前,可以概而言之的是,《內部參考》關于民眾對朝鮮戰爭意見的呈現,有著兩個突出的特征:第一,在呈現民眾意見時,基本不涉及言說者的姓名和身份,并且是以階級化的方法來呈現民眾意見,表現為一個階層對一件事情往往有一種主流的看法,同時有次要的和個別人的不同意見甚至另類看法;第二,民眾意見往往隨時局和共產黨宣傳的鋪展而變——在中國介入朝鮮戰爭之前,中共高層亟須支持,但民眾普遍是彷徨和畏戰;在戰爭中期,經過著力宣揚幾次戰役的勝利,同時推進仇美宣傳,民眾普遍亢奮起來,終于跟上高層領導決策的節拍;在和談接觸階段,由于前期的勝仗和仇美宣傳,民眾對美國的和談誠意充滿疑慮,對繼續戰斗并打敗美國充滿信心,但此時高層因戰爭的傷亡和經濟負擔,已有停戰和談的考慮。這個走勢說明民眾意見和中共高層的決策之間多有不合拍的地方,顯示出國家施政和民眾反映之間微妙的關系。

在展開上述三階段民眾意見的變遷之前,有必要先對兩個相關問題加以分析,一是民眾關于抗美援朝的各種謠言和恐美言論,它屬于民眾意見的一種極端表現;二是時刻可能影響民眾意見的抗美愛國宣傳,它一方面服務于政治動員,另一方面在破除謠言、改造民眾認識上發揮了非常關鍵的作用。

中國介入朝鮮戰爭之初,“恐美”謠言幾乎是滿天飛,概而言之不外是美國如何強大、美國幫助國民黨打回來了、志愿軍在朝鮮失利。

在傳播美國強大上,較為典型的是西安民眾的意見,其普遍表示:“美國根本未把中國看起,對蘇聯也看不起,只要美國一下命令,全世界都要害怕”、“美國有的是錢與飛機,哪一個國家不害怕。”此外,上海、天津、江西等地主要是傳言美國的科技如何先進,幾達神話之境。特別值得一提的是,有人說美國“原子彈一炸60里,16年不長草。最厲害的是最近美國發明的電照,一照人都要死光”。[14]正如中國史學家沈艾悌所指出的,中共在建國初期宣傳原子彈不能對戰爭有決定性影響,反而增加了民眾對其的焦慮和恐慌。[15]

在演繹美國幫助國民黨反攻方面,更有多個版本。中國介入朝鮮戰爭之初,無錫、蘇州等地的民眾眾說紛紜:“三次大戰打起來,3個月就可結束,共產黨要垮臺了”、“美國幫助蔣介石向大陸進攻,舊歷年要打到京滬線”。[16]湖南民眾認為“安理會內中蘇很孤立,美、日、英、法、德等七國聯合打中國,已打進東北、西北。臺灣要攻廣東、廣西”。[17]

對志愿軍在朝鮮戰敗的謠言,則是全國各地皆傳林彪陣亡的假消息。10月沈陽民眾傳言“美國與蔣介石已收復海南島,林彪犧牲啦!”[18]11月,江西民眾熱議“林彪在安東前線被炸陣亡……這次中南軍政委員會開會,林彪沒有參加,報紙上也不登林彪消息了”。[19]11月中旬,浙江民眾則傳著志愿軍傷亡問題:“林彪部隊在東北傷亡很多,中國是吃不消的。”[20]眾所周知,林彪當時并未出征朝鮮,且因身體不好在休養,結果就傳出其已戰死的消息。

為了社會動員和改造民眾認識,中共在抗美援朝中進行密集的反美愛國宣傳。1950年10月,中共中央下發指示要求各地加強時事宣傳,重點有二:一是表明中國對美國在朝鮮之作為不能置之不理;二是“我全國人民對美帝國主義應有一致之認識和立場,堅決消滅親美的反動思想和恐美的錯誤心理,普遍養成對美帝國主義的仇恨、鄙視、蔑視的態度”,在策略上要講明中朝唇齒相依的關系、美國罔顧中蘇建議等等,同時系統地揭露美國是中國的敵人。[21]

中共介入朝鮮戰爭之后開始在全社會范圍內開展抗美援朝的宣傳教育活動

但是這個宣傳運動在推動過程中遇到不少困難,其原因有二:一是在近代中國歷史上,美國在中國人中的形象比較正面,而且對中國“劣行”較少;二是當時新中國和美國在經濟、科技等方面,確實有相當差距,商人和知識分子對此多少有了解,因而要在此種格局下塑造一個負面的美國有相當難度。11月1日中宣部部長陸定一在尤金學術演講會上說“美國沒有文化”,結果遭致很多反對,金陵女大有人諷刺:“假如說扭秧歌、打腰鼓是文化,那么美國當然是沒有文化。”當陸定一在會上說到“美帝是個王八蛋”時,金陵女大兩位教授退席;說到“我們要仇視美帝、鄙視美帝、蔑視美帝”時,其余兩位金陵女大教授亦全部離席。[22]不惟如此,浙江的一些資本家亦表示美國人不像日本那樣兇殘,對中國曾有不少“幫助”,“共產黨向蘇聯一面倒是肯定的,但何必講,何必號召,以致刺激美帝”。[23]天津商人甚至認為,“美英侵略我國是不可否認的,但英美商人對我們還有一些‘厚道,如頤中、美孚等批發貨品時,還給我們留一些利潤,而我們國營公司配貨時,就不如美孚商行了”。

有鑒于此,中共中央不得不再三下發指示,全力推動抗美愛國宣傳教育的展開。1950年12月,中共中央二度下發指示,進一步表示“確立對美帝國主義的仇恨、鄙視、蔑視立場……是全黨和全國人民在目前的重要的政治任務”,指出在前一階段,各地比較成功的辦法是由不同職業、階層的群體分別進行集會、游行,可以吸引更多人參加,且更容易與其自身的實際情況相結合,提出更有利的反美口號和辦法。[24]為了貫徹這一點,各地對抗美愛國宣傳一直抓的很緊,華北局按照布置,深入各階層進行動員,河北訓練了五萬名小學教員,北京動員了兩萬多名大中學生進行抗美愛國宣傳。[25]

1951年2月,中央再次要求普遍開展抗美愛國宣傳,要求在各階層人民,尤其是工農群眾中進行時事教育,提高民族自尊心與自信心,反對過去認為工農群眾不關心時事的錯誤看法,[26]并要從反對美國武裝日本、慰勞志愿軍和發起訂立愛國公約三方面入手。

同年3月,中央四度下發指示,要求在接下來的兩個月對沒有受到宣傳的群眾進行抗美愛國宣傳,并將這些宣傳常規化、長期化——向群眾定期講解時事。一是舉行集會,二是舉辦控訴會,引導群眾“回憶過去,比較現在”。[27]在此前后,華北局訂立的1951年工作計劃中,首先就強調抗美愛國宣傳是當前長期的中心政治任務,要把這一運動普及到城市和鄉村的各個階層中去;[28]此外,華北局在給中央的報告中,專門提到貫徹這一宣傳的幾大成功經驗,一是各級黨委親自領導,二是成立專門的組織負責此項工作等。[29]4月,華北局又專門聽取河北省委、北京市委等七個單位關于此事的匯報,得知不少地區70%?80%的村莊和人口已經受到教育,涌現了10%-20%的積極分子。在西南地區,占人口80%的城市居民和60%的農民參與其中。[30]

隨著宣傳的深入,這項運動在普通民眾中樹立了對美國的“仇恨立場”,并在一定程度上改變民眾意見對朝鮮戰爭的看法,尤其是工人和農民這個共產黨依靠的階層,而對于商人和上層知識分子,雖有觸動,但是影響有限,下文將詳述并分析其背后肇因。

二、抗美援朝中民眾意見的變奏

1.初期的“眾說紛紜”

需要交待的是,《內部參考》在表述民眾意見時,有一個固定的程式,一是民眾意見的階層化,民眾意見往往以某階層的面貌出現;二是民眾意見的分類排隊,在一個階層之內,往往有先進、不關心、落后三種表現,其比例構成則和階級屬性密切相關,工農階級先進者多,工商界則落后者多。這個固定的程式實則是中共政治治理的雙重方式——階級和分類排隊——的一個投射。

為了鋪展史料之便,在陳述民眾意見時,本文也以階層為主體,逐一展開其在各個時期的不同意見。1950年10月,中共中央決定以志愿軍名義支援朝鮮,不久《內部參考》開始密集報道各地不同階層民眾對朝鮮戰爭的意見。

就對抗美援朝的認識來看,工人的表現分三類,一是多數支持,并且愿意參軍和更多投入生產;二是有一部分希望置身世外,過好自己的日子;三是少數工人因生活處境較解放前更差,而有“改朝”的私議。前兩方面表現集中反映在11月3日出刊的《內部參考》,其以一整期的篇幅反映京津滬漢四地民眾對抗美援朝的意見,其中北京工人的意見值得注意,大多數工人“對美帝瘋狂侵略表示憤激,主張馬上出兵”,理由是“美帝在朝鮮的戰爭就是對我國的侵略,我們必須要理,并且要打他,消滅他”,并表示“如果仗打起來,就參軍去”,甚至主張“臺灣、朝鮮兩頭一起打”、“找蘇聯借原子彈,炸美國去”。不過也有部分工人怕仗打起來要去當兵,而說“打不打與我們有什么關系?反正是干活吃飯。”[31]

第三種情況則可見于11月23日《內部參考》報道的南京工人對抗美援朝的看法。一方面,部分進步工人及黨團員聽聞中共中央要采取行動來抗美援朝而頗感高興,這些工人一般很關心時事,有的想參加解放軍鍛煉自己。與此同時,亦有工人存在恐美思想不愿國家出兵,少數人顧慮戰爭后的生活困難,表示“人不犯我,我不犯人,對朝鮮問題我們不必過問”。還有少數工人認為亡于美國無所謂,“蔣介石回來不算亡國奴”。而鐵路工人都“巴望美帝到來,因為他們過去‘快活多,現在苦了”。[32]概而言之,工人階層大部分是積極支持抗美援朝,有部分不支持的是實際生活已經比解放前困難或擔心變得困難。

學生是一個對戰爭相對熱切情懷的群體,隨著戰爭形勢的變化,其認知波動也比較大,這與他們的年齡階段相關。11月中下旬,上海大、中學校學生在進行時事學習后,大部分團員非常積極,在蓬萊區有八個團員向團區工委報名參加志愿軍,私立復旦中學及上海財經學院有人咬破指頭寫血書,以示抗美援朝的決心。不過,有一些團員遭到同學諷刺,“現在是團員起帶頭作用的時候了,你快到朝鮮去吧”,因而不敢表露自己真實的想法;此外,還有個別人選擇退團。[33]12月初,成都中等以上學校青年學生有三種表現:一是許多進步的學生相信世界和平陣營的力量可以戰勝帝國主義,要求學軍事課、護士課;二是不少學生對時局還有很多問題摸不清楚,如朝鮮和中國的關系為什么是密切的?第二次世界大戰勝利的決定力量到底是蘇軍還是原子彈?同時產生了恐美情緒;三是少數“落后”的“親美分子,崇拜美帝物質文明”。[34]

基層干部對抗美援朝的認識顯得頗為復雜。11月初,天津、上海等地的基層干部部分認為“美帝存心發動戰爭,破壞和平,晚打不如早打”,部分主張緩打,“中國正在建設,戰爭愈晚對我們愈有利”;還有部分表示“美國海空軍厲害”、“怕原子彈”,另有部分認為“和平陣營不應發動戰爭”、“美帝內部矛盾日益加深,帝國主義必定死亡,我們不用打,光耗就可以耗死它”。[35]

事實上,這些認識往往和新老干部身份、生活待遇、解放后工作安排等問題纏繞在一起。同在11月初,在無錫、江蘇等的干部中,一些老干部認為“打就打,給新干部是個考驗,打游擊,看你還‘薪給”、“打起游擊來,新干部要逃掉大半”、“現在領導上看不起我們,將來總要認識的”。而解放后的新干部對時局顧慮很多,擔心戰爭會使他們失掉“單位”。[36]

具體而言,共產黨在建國前長期采用的是供給制,建國之初為了確保城市管理平穩,對留用人員和建國后的新干部則按國民政府時期的辦法采用薪給制,老干部則沿用供給制。[37]供給制雖能代表革命榮譽,但很多干部的實際收入往往不及薪給,不免在各地造成新老干部之間的裂痕。加之,中共建國后,其重點轉向城市,所遭遇之治理問題遠比農村復雜,經濟建設又是相對專業的工作,非很多革命出身的工農干部所長,所以不得不依賴留用人員和專業人士。中國介入朝鮮戰爭后,遼東一般的工農干部很歡迎,認為不用搞“頭痛的經濟建設”了,對抗美援朝的相關工作很起勁;黑龍江很多區、村干部對布置戰勤工作遠比領導生產賣力得多。同樣是在東北,很多留用職員則號稱“三朝元老”(三朝指偽滿政府、國民政府、新中國政府),表示“誰來給誰工作”,頗有一技壓身不愁之勢;熱河的新黨員、新干部則比較動搖,例如某區委書記被調到軍事部工作后哭泣不已,害怕上前線。[38]

新干部表現出普遍的恐慌可以理解,和部分工人一樣,這些干部多在城市工作,有家有口,更多受到社會和經濟現實困難的影響;同時參加革命歷史較短,較少受到革命殘酷環境的錘煉和革命理想的熏陶。根據新華社記者11月對天津警察的調查,發現有的警員“怕共產黨會走,國民黨回來要報復,所以要跟著黨走”;有一個新黨員說:“老婆說時候緊了,你是黨員,要留心,別吃虧!”還有新黨員表示:“我媽告訴我,在外作事要留心點,要退回一步,不要太緊啦!”[39]

為此中共開始了大規模的時事教育。11月下旬在河北,干部開始時事學習后有兩種基本思想表示:多數老干部和少數進步的青年知識分子對朝鮮的遭遇有唇齒相依之感,對勝利前途有充分信心,具備了對“美帝”的“仇視、鄙視、蔑視思想”。據反映,少數舊人員和新知識分子中存在恐美思想,缺乏敵我觀念,對“美帝”力量估計過高,主張無原則的和平。當然,最后又指出帶有驚慌失措的思想的人雖為數不多,但這股風很厲害。[40]

相比而言,本來在新中國階級地位就不高的工商界,在11月對抗美援朝的認識整體偏消極。在長沙,商人一般不愿暴露自己的想法,表面上抱著無所謂的態度,實際上很害怕,行商胡某已雇人在其公館空坪內修防空洞;長沙各商店都不做賒賬生意,急于要債戶還債;商人們抓貨的很多,致使長沙物價波動,銀洋黑市大漲。不過有些商人表示:“世界大戰莫打,讓我們多建設幾年就好了。現在和平力量大,不怕帝國主義侵略,勝利屬于人民。”有的商人認為美國飛機侵犯蘇聯領空后馬上道歉,但多次侵犯中國領空卻不道歉,這是美國看不起中國。還有些商人“心里很高興”,互相告訴:“只看今年(指國民黨)來得成不?”[41]

在同期的上海和天津一些商人深恐美國擴大戰爭。天津市有些資本家想遷入內地,有的對共產黨不得罪,對國民黨也不表示態度,以防“萬一”。武漢市寶泰布店經理說:“你我做生意的要當心,得過且過,切莫拿出大資本來”,“戰爭遲一點打,現在打,我們要吃虧”。甚至某些商人說:“趕快去北京玩玩,再遲了北京就完了”、“今天不吃(好的),明天吃原子彈”。[42]

綜上所述,中國介入朝鮮戰爭之初,學生、工人等群體的多數是支持抗美援朝的,即使本來恐懼的,經過教育后,亦能追求進步。相反,工商界人士則希望保持現狀,普遍不愿中國卷入朝鮮戰爭。

2.初戰告捷的興奮

12月初,中國人民志愿軍入朝不久即攻克平壤。[43]這件事極大地鼓舞了各階層民眾,加上抗美援朝宣傳的深入,民眾對時事的看法亦發生很大變化,多數階層由中國人民志愿軍參戰前后的猶豫恐懼變為比較堅定的支持。攻克平壤后,天津市普通市民很是興奮,一個搬運工人說:“美國鬼子動員了整個亞洲的兵力……沒想到臉沒露成,倒抹了一鼻子灰。中朝勇士們加點油把他趕回釜山,看他還吹牛腿”;[44]在英國治下的香港,不管是中共所認為的進步還是落后市民,“對于志愿軍在朝鮮所取得的重大勝利,是沒有不欽佩的”。[45]

最受到勝利鼓舞的是工人和學生階層。天津一工人說:“平壤解放了,我們要積極加強援助朝鮮,把他(美國)消滅了,各國的人民都痛快。”[46]經過戰勝的鼓舞和時事宣傳,在建國初被視為保守力量的“頑固堡壘”廣東嶺南大學,亦“被突破了”,學生們提出了“嶺大站起來,美帝倒下去”的口號,并在學校里切實推動抗美援朝的相關工作,讓報道的新華社記者都為之感動。[47]

接收官方信息相對緩慢一些的農民,因著戰爭的勝利非常興奮。在中國派出志愿軍之初,“察哈爾省的絕大多數農民只知道生產,有較重的太平觀念,對美國的仇恨心普遍不足”;[48]湖北漢口和大冶的很多農民不關心時事,說“前方有朱總司令,后方有毛主席,國家大事還用我們操心?”[49]在志愿軍初次大捷之后,福州的農民一般都表示歡迎,但有部分農民認為平壤奪來奪去始終是老百姓倒霉;據報道熱河的農民恐美情緒大大減少,積極送公糧,認清了“美帝確實是個外強中干的紙老虎”。[50]

事實上,在中國出兵朝鮮前后顧慮最重的商人,多少因初戰告捷而對中國軍隊有了新的認識,當然相比于其他階層,商人仍然對現實問題有諸多擔憂,其認識據新華社傾向可以分為三類:第一類是轉變很大,12月天津和南京一般商人意識到志愿軍是強大的,普遍認為不久就可以光復漢城。因著這個形勢,天津商人湯某說:“未等派出所通知,我們就自動的掛國旗啦!”第二類是雖然認同志愿軍的勝利,但是擔心引來美國更大的報復。譬如有不少天津商人表示這次美國吃了敗仗,勢必會加強力量來“雪恥”,甚至擔心美國會用海軍來威脅中國沿海地區和用飛機騷擾大城市。第三類是借著形勢表達不滿,天津有商人對共產黨干部生活特殊化很有意見,諷刺:“報紙上每天宣傳不要崇美、親美,還要以他為敵。但是很多干部穿美式皮大衣、買派克筆、帶游泳表,不是還在經濟資敵嗎。”[51]

由此可見,民眾意見亦隨形勢而變,這也合于常人慣常認識時事的規律。工商界、工人、農民都開始較多地支持抗美援朝,不過,新華社在呈現民眾意見時,依然通過“分類排隊”來處理,顯示每個階層都有先進、中立和落后之人,只是農民和工人進步快一些和大一些,商人則慢一些和顧慮多一些。

3.和談開啟后的“分歧”

1951年7月初,《內部參考》在有數月很少報道民眾對抗美援朝的意見后,又因美國方面主動提議和談,開始密集收集各地民眾對此的看法。從其所載內容來看,起初各階層對和談都覺得來得突然,上海各方面(包括領導干部)都感到很突然琢磨不透,西安中下級干部持同樣看法。[52]

各地民眾對和談的意見大致可分為兩類,一類是支持盡快和談,轉向建設,其中以工商界、上層民主人士和知識分子這些階層為主;另一類是認為美國和談具有欺騙性,應該繼續打下去,這種意見以工人、農民和學生階層為主。

支持和談的商人和上層民主人士,考慮的問題非常實際。北京、西安和武漢等地的商人都支持和談,認為雖然“美帝欺人太甚”,但這可以使中國“免受戰爭威脅,專心致志于和平建設”;商人階層希望戰爭早日結束,如果繼續打下去,就會“增加自己的(經濟)負擔”。[53]民主人士和知識分子大多支持和談,譬如文化界人士黃藥眠說:“美國這回無法再拖下去了,半年就把美國打垮了,打的美國先來求和,中國也很夠面子”;成都民主黨派的上層人士則有“可以松一口氣”的思想,甚至愿意接受無原則的和平。[54]

商人長期從事經濟工作和上層民主人士對國家治理知之較多,這些階層希望戰爭早日結束的考慮,有其客觀的政治經濟原因。根據1951年12月美國國務院的評估,1951年中國軍費份額在總預算中由1950年的40%增加到1951年的50%,同時通貨膨脹的壓力也在加大,1951年上半年,中國批發商品價格上漲了15%,衣服和紡織品的成本上漲了25%。[55]

東北大學的學生們組成宣傳隊,向農民宣傳抗美援朝、保家衛國的重大意義

相比而言,干部、工人、市民、農民等階層普遍反對和談,認為這是美國的陰謀,應堅持打下去。普通民眾有這樣的看法,一是受到了媒體報道的戰爭形勢的鼓舞,二來是反美愛國宣傳在基層確實取得效果,激發了民眾對美國的仇恨情緒。在北京、山東和重慶等地,工人和市民一般都認為美國的和談沒有誠意,因而要求繼續打。北京工人對和談很不滿,說:“打了一年啦!死了這么多人,流了這么多血,現在來跟他講和平,那一年的仗不都白打了嗎?血不白流了嗎?對美國太寬大了,干脆一股勁把他打下海算了!”[56]

普通民眾并沒有準確地意識到朝鮮和談有著參戰各方復雜的政治經濟因素,而一致認識是美國打不過中國才提出和談,譬如《內部參考》的記者用“幻想”一詞來形容昆明的干部和工人的看法——“這回美國完了”、“解放臺灣的時間到了”、“美帝認識了和平力量的不可侮,不敢再拖下去,否則吃虧更大”。[57]

學生這個群體很特別,可以說其主體人群對于朝鮮戰爭從始至終都抱持很大的熱情。美國提出和談后,北京、武漢和四川的很多學生都要求繼續打下去,武漢正在參加軍校的學生,唯恐和談成功而無機會到朝鮮參戰,北京團員和學生積極分子大多認為和談是“敵人的陰謀”,要求把美國“打下海再說”、“現在正是報仇的時候”。當然,也有一部分學生則認為和平建設的時候到了,北京大學的學生聽到這個消息敲著木梆子嚷,有的說“十年建設可有了保障”,甚至有的學校學生要“打牙祭”慶祝和談。[58]

在美國提議和談之時,中國軍隊傷亡已很大,軍費開支日益繁重,再打下去對中國亦十分不利,因而開始有和談的考慮,期待民眾支持。但是經過抗美愛國宣傳,共產黨依靠的工人和農民群體大部已由恐懼轉向“蔑視”美國,所以主張一直打下去,一時難以轉彎,反而為中共高層結束戰爭造成了新的民眾意見的困局。

三、余論

1951年10月,《內部參考》刊登了一篇上海民主黨派和工商界人士對朝鮮戰局的看法,其中特別提到榮毅仁的看法:“雖然最近報上發表消息,似乎和談有重談的可能,但談也談不好的。現在大家覺得打也好,不打也好,對這個問題不十分關心了。”[59]至此之后,《內部參考》幾乎不再報道民眾關于朝鮮戰局的意見,而把目光轉向新開展的“三反”運動。

事實上,20世紀興起的社會主義國家,都比較重視收集和了解民眾對時局的意見,以供決策參考之用。蘇聯史學家Sarah Davies在20世紀90年代借助于解密的蘇聯檔案,以關于1930年代列寧格勒的相關卷宗為中心,第一次系統地揭示了民眾意見如何被收集、整理及呈送給蘇共高層,蘇共相關部門特別留心收集民眾對于特定事件和政策的反應,作者研究聚焦于民眾對工人處境、婦女教育、宗教政策、國際相互關系和憲法修改等問題的意見,揭示了1930年代即使蘇聯通過高度統一的宣傳,民眾對蘇聯的相關政策仍然頗多批評,且否定蘇共政策的聲浪此起彼伏。不過,正如作者自己所坦承的,其研究未能觸及到蘇共高層如何對這些民眾意見作出回應和調適自身政策。

蘇聯史大家Sheila Fitzpatrick在分析二戰前蘇聯的民眾意見時,指出經典的馬克思主義傾向于將民眾意見與階級聯系在一起,形成二元論的認識,無產階級往往是積極的且支持蘇聯政權,資產階級則是消極的、反對蘇聯。事實上,民眾意見不能為這種二元論所能概括的,而是一個階層之中就會存在兩種對立意見糾合在一起的情況。[60]從《內部參考》上中國各階層對朝鮮戰爭看法的演變來看,一個階層之內都存在著截然不同的幾種意見,中國共產黨傾向于將其分類排隊。當然,每個階層則有一種多數人共有的意見,而且工人、農民一般能夠支持抗美援朝而且能夠快速接受教育,而商人和上層知識分子則不能緊隨政策且不易改造,這反映了《內部參考》的呈現方式在一定程度上受到這種階級觀念的影響。

此種情況與中國特殊的革命環境有關。1948年12月,《人民日報》專門檢討自己的工作問題,認為長期處在農村環境,形成了“貧雇路線”、“農業社會主義思想”等左傾蠻干做法,經過糾正后,又不知如何在報道中展現無產階級的領導,不能體現報道的階級性。[61]由此可見,建國前后的宣傳系統,階級這根弦就像“緊箍咒”,所以對各階層民眾意見的反映,難免會先分敵我,再分左中右。

其實,這種分析民眾意見的模式有著普遍性。譬如據著名中共黨史專家龔育之回憶和考證,中宣部的內刊《宣傳動態》經其手在1957年曾專文詳細介紹北大教授傅鷹對共產黨學術政策的批評意見,毛澤東閱后認為“黨外人士對我們的批評,不管如何尖銳,包括北京大學傅鷹化學教授在內,基本上誠懇的、正確的”。[62]此后,《宣傳動態》就長期把傅鷹的言論作為“中右”典型多次加以反映,成為共產黨了解“中右”知識分子思想動態的“標本”。[63]

故而,《內部參考》中民眾對朝鮮戰爭的意見的背后,有著這種以階層劃分排隊、思想劃分為左中右的影子,工人和農民始終是可以教育的,能夠跟著黨的政策走;而商人和上層知識分子,雖然能夠較準確地考慮實際問題,但總是和黨的政策有距離感。正因如此,我們在透過《內部參考》來理解建國之初民眾意見之時,不能不特別留意敘事背后的這層政治肇因。

最后,需要坦誠交代的是,本文雖然呈現了民眾意見如何得以匯集并通過常規的途徑向中共高層傳遞,但由于資料的限制,留下了兩個方面值得探索的問題,一是現在還很難系統地勾勒這些民眾意見是如何系統收集的,即新華社記者是如何采寫、編輯如何加工、負責人如何審核相關文章并決定哪些文章能夠登上內參的;二是無法細致分析中共領導人如何對這些民眾意見作出反應,并由此捕捉這些意見如何影響政治決策。上述缺憾只能留待來日檔案更加開放后,方能一探究竟。

(作者單位:香港科技大學社會科學部)

注釋:

[1] Paul Corner, “Introduction”, Paul Corner(ed.) Popular Opinion in Totalitarian Regimes: Fascism, Nazism, Commanism, Cambridge University Press, 2009, p.2.

[2] 楊龍、李湘寧、徐書鳴:《中共建立請示報告制度的曲折歷程,1948?1949》,《文化縱橫》2016年4月。

[3] 田中陽:《話語制權:對“喉舌論”的歷史考辨》,《新聞學論集》(第19輯),經濟日報出版社2007年版。

[4] 宋光茂:《一篇內參就是一本“奏折”》,趙興林主編:《燦爛的星河——人民日報記者部新聞實踐與思考》(中冊),人民日報出版社2010年版,第433頁。

[5] Michael Schoenhals, “Elite Information in China”, Problem of Communism(1985:Sept-Oct); 劉憲閣:《毛澤東、內部參考與當代中國的政治傳播》,《新聞與傳播研究》2013年第12期。

[6] 《中央書記處對改進〈內部參考〉工作的意見》(1958年2月24日),《新華社文件資料選編》(第四輯),新華出版社1978年版,第183頁。1959年3月,毛澤東表示:“現在的報紙我只看一些新聞和文章,但是《參考資料》、《內部參考》每天必看”。(衛廣益:《毛澤東與大小“參考”》,載《領導文萃》1994年第2期。)雖然中共領導人普遍比較重視《內部參考》,但是對其所載內容確有不同的態度。亦是在1958年2月,鄧小平表示:“《內部參考》是大字報性質,它登出的東西,算數也不算數,對《內部參考》上反映的問題可信可不信”。1950年代末,時任共青團中央第一書記的胡耀邦對于《內部參考》上的負面報道,指出其登載的材料都是一些極端的個別事例,“集中一起看,感到不得了,其實,這不是黨的工作的主要方面,國家這么大,總有一些不好的東西。”(參見《中央書記處對改進〈內部參考〉工作的意見》(1958年2月24日);高勇:《我給胡耀邦當秘書》,人民出版社2016年版,第13頁)共產黨的高級領導干部不可能一字一句地細讀各種內參,其閱讀方法一般是由秘書圈劃出重點,然后再由領導審閱批示,筆者所閱覽的這份《內部參考》,就有專人在一些內容下面畫線,并有相關領導的一些批示。此點也可從薄一波的一則批示中進一步得到印證,1963年10月,薄一波將《內部參考》(增刊)上一篇關于經濟建設圖紙變質損壞的文章批轉給公交“口”各部長,要求他們“至少自己的秘書看一道,摘要后自己看一道”。(參見薄一波:《致國務院工業交通部門負責同志》(1963年10月9日),載國家檔案局綜合處編:《黨和國家領導人論檔案》,檔案出版社1988年版,第50頁)

[7] 杜導正:《是與非——對我漫長記者生涯的反思》,四川人民出版社1991年版,第31?32頁。

[8] 《中共中央關于新華社記者采寫內部參考資料的規定》(1953年7月),新華社新聞研究部編:《新華社文件資料選編(1949?1953)》(第二輯),新華出版社1981年版,第325頁。

[9] 茲舉兩部較多征引《內部參考》的著作,沈志華:《思考與抉擇——從知識分子會議到反右運動》,香港中文大學出版社2008年版;Felix Wemheuer, Famine and Politics in Maoist China and the Soviet Union, Yale University Press, 2014, Chap.3 and Chap.4.

[10] 劉建平借助《內部參考》一篇關于1952年農村天主教徒和基層干部沖突的文章,輔之以其他相關檔案史料,指出這篇文章所存在的事實問題和偏頗之處。劉建平:《從一則史料談〈內部參考〉在國史研究中的利用》,《中共黨史研究》2012年第2期。

[11] [12] [13] [14] [16] [17] [18] [19] [20] [22] [23] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [38] [39] [40] [41] [42] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [56] [57] [58] [59]《美聯社妄測毛主席訪蘇目的系取得蘇聯援助以進攻臺灣》、《中央社挑撥我與國民黨民主分子團結》、《英官方人士歪曲毛主席談話挑撥中蘇關系》、《麥唐納妄談我與馬共關系》;《長沙工商業對稅收公債反映》、《長沙私營工商業與稅收情況》、《長沙染織業與陶業情況》;《合眾社透露美帝期望及早結束朝鮮戰爭》、《美妄評蘇對朝鮮戰爭態度》、《美外交界就漢城之戰妄測我與蘇聯態度》;《西安各階層對目前時局的反映及謠言》、《上海、天津等地謠言一束》、《江西流傳的謠言和各階層思想情況》;《無錫、蘇州等地的謠言及部分干部群眾對時局的反映》;《湖南、浙江、蘇南、山東等地謠言匯集》;《湖南、浙江、蘇南、山東等地謠言匯集》;《江西流傳的謠言和各階層思想情況》;《抗美援朝高潮中浙江某些群眾的思想情況和謠言》;《南京大專學校部分學生對陸定一同志所講“美國沒有文化”的反映》;《抗美援朝高潮中浙江某些群眾的思想情況和謠言》;《京、津、滬、漢部分群眾對目前時局的反映》;《南京各階層對目前時局的反映》;《上海大中學校仇美觀念尚未完全樹立》;《成都各階層對時局的反映》;《京、津、滬、漢部分群眾對目前時局的反映》;《無錫、蘇州等地的謠言及部分干部群眾對時局的反映》;《遼東、遼西、熱河、黑龍江等省各階層對時局的反映》;《天津各界對目前時局的反映》;《河北省干部和群眾對目前時局的反映》;《長沙各階層對目前時局的反映及流傳的一些謠言》;《京、津、滬、漢部分群眾對目前時局的反映》;《解放平壤后天津市民反映》;《朝鮮戰爭爆發以來香港各階層的反映》;《解放平壤后天津市民反映(續)》;《廣州抗美援朝運動熱烈 伍修權聯大發言在香港影響極大》;《抗美援朝保家衛國聲中察省各界思想動態》;《漢口、大冶各階層對時局的反映》;《平壤解放后福州、青島各界一般思想情況》、《平壤解放后東北熱河等地人民開始滋長速勝和麻痹思想》;《解放平壤后天津市民反映》、《平壤解放后南京各階層思想情況》、《平壤解放后福州、青島各界一般思想情況》;《上海市人民對停戰問題的初步反映》、《西安各界對朝鮮和平談判問題的反映》;《西安各界對朝鮮和平談判問題的反映》、《朝鮮停戰問題反應(一)》、《朝鮮停戰談判的反應》、《各地對朝鮮停戰談判和舊金山會議的反應》;《西安各界對朝鮮和平談判問題的反映》、《朝鮮停戰問題反應(一)》、《朝鮮停戰談判的反應》、《各地對朝鮮停戰談判和舊金山會議的反應》、《朝鮮停戰談判的反應》;《朝鮮停戰問題反應(一)》;《朝鮮停戰問題反應》、《關于朝鮮停戰談判和舊金山會議的反應》、《朝鮮停戰談判的反應》、《朝鮮停戰問題反應(一)》;《朝鮮停戰問題反應(一)》、《朝鮮停戰問題的反應》、《關于朝鮮停戰談判和舊金山會議的反應》;《上海部分民主黨派和工商界人士認為美帝將在朝鮮發動攻勢》,《內部參考》1950年1月2日(第76號)、1950年1月5日(第79號)、1950年1月6日(第80號)、1950年1月10日(第81號);1950年5月11日(第142號);1950年9月26日(第232號)、1950年9月27日(第233號)、1950年9月28日(第234號);1950年11月16日(第271號)、1950年11月7日(第265號)、1950年11月9日(第266號);1950年11月11日(第268號);1950年10月25日(第256號);1950年10月25日(第256號);1950年11月9日(第266號);1950年10月14日(第270號);1950年11月23日(第276號);1950年11月14日(第270號);1950年11月3日(第263號);1950年11月23日(第276號);1950年11月28日(第280號);1950年12月4日(第284號);1950年11月3日(第263號);1950年11月11日(第268號);1950年12月18日(第296號);1950年11月18日(第273號);1950年11月21日(第275號);1950年11月22日(第275號);1950年11月3日(第263號); 1950年12月14日(第293號);1951年2月20日(第27號);1950年12月19日(第297號);1951年1月9日(第5號);1950年12月20日(第298號);1950年12月19日(第297號);1950年12月23日(第301號)、1951年1月13日(第7號);1950年12月14日(第293號)、1950年12月29日(第305號)、1950年12月23日(第301號);1951年7月3日(第114號);1951年7月3日(第114號)、1951年7月5日(第116號)、1951年8月18日(第146號)、1951年9月15日(第169號);1951年7月3日(第114號)、1951年7月5日(第116號)、1951年8月18日(第146號)、1951年9月15日(第169號)、1951年8月16日(第144號);1951年7月5日(第116號);1951年7月7日(第118號)、1951年9月19日(第172號)、1951年7月5日(第116號)、1951年8月16日(第144號);1951年7月5日(第116號)、1951年7月6日(第117號)、1951年9月19日(第172號);1951年10月9日(第183號)。

[15] Henrietta Harrison, “Popular Response to the Atomic Bomb in China, 1945?1955”, Past and Present, vol.218(2013).

[21] 《中共中央關于在全國進行時事宣傳的指示》(1950年10月26日),載《建國以來重要文獻選編》(第一冊),中史文獻出版社1992年版,第436頁。

[24] [25] [27] [28] [29] [61] 《中央關于繼續開展抗美愛國宣傳的指示》(1950年12月);《薄一波、劉瀾濤同志一九五一年一月份向毛主席的綜合報告》(1951年1月20日);《中央關于普及和深入抗美援朝宣傳和準備“五一”紀念的指示》(1951年3月);《華北局關于一九五一年六項主要工作的指示》(1951年3月4日);《薄一波、劉瀾濤同志三月份向毛主席的綜合報告》(1951年3月);《人民日報社關于宣傳報道工作中幾個原則問題的檢討》(1948年12月31日),載《建設》第98期;第100期;第104期;第103期;第104期;第7期。

[26] 《中共中央關于進一步開展抗美援朝愛國運動的指示》(1951年2月2日),載《建國以來重要文獻選編》(第二冊),中史文獻出版社1992年版,第24?26頁。

[30] 《華北局關于目前抗美援朝運動中幾個問題的指示》(1951年4月),載《建設》第108期;鄧小平:《工作情況與今后任務——在西南軍政委員會第三次全體會議上的報告》(1951年11月17日),四川省檔案館藏,檔案號:建東6-1,第4頁。

[37] 楊奎松:《中華人民共和國建國史研究(1)》,江西人民出版社2009年版,第424?428頁。

[43] 楊奎松:《中華人民共和國建國史研究(2)》,江西人民出版社2009年版,第四章。

[55] 《國務院情報研究所關于朝鮮給中國帶來的國內壓力的報告》(1951年12月28日),沈志華、楊奎松主編:《美國對華情報解密檔案(1948?1976)》(第二卷),東方出版中心2009年版,第21頁。

[60] 參見Sarah Davies, Popular Opinion in Stalins Russia, Cambridge University Press,1997, pp.9-10. Sheila Fitzpatrick, “Popular Opinion in Russia Under Pre-war Stalinism”, Paul Corner(ed.) Popular Opinion in Totalitarian Regimes: Fascism, Nazism, Communism, Cambridge University Press, 2009, p.17; pp.23?24.

[62] 《中央關于當前對待黨外人士批評的指示》(1957年5月16日),《建國以來毛澤東文稿》(第六冊),中央文獻出版社1992年版,第477頁。

[63] 龔育之:《中宣部里看傅鷹》,氏著:《龔育之回憶“閻王殿”舊事》,江西人民出版社2008年版,第114?141頁。