黔東南塘都村文化景觀的形態特點與演變機理探討

杜 騫,肖 東

(1. 意大利都靈理工大學,都靈 10125;2. 中國文化遺產研究院,北京 100029)

黔東南塘都村文化景觀的形態特點與演變機理探討

杜 騫1,肖 東2

(1. 意大利都靈理工大學,都靈 10125;2. 中國文化遺產研究院,北京 100029)

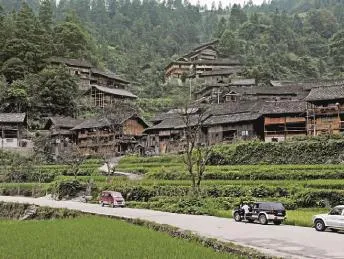

傳統村落文化景觀積淀著社區發展與環境變遷的歷史,有著重要的研究和保護價值。黔東南塘都村呈現依山而建、田宅相間、阡陌交通的景觀形態,與同一區域的其他村落對比,有相似之處的同時也不乏自身特點,有必要探究其形成機理。通過調查、分析、取證,初步得知其特殊性源于村落發展過程中的土地功能轉化,以及與之協同、因地制宜的民居建造活動。解讀景觀演變機理,為村落的文化景觀闡釋與歷史研究提供了另一種思路,并有利于制定后期保護與發展規劃。

貴州黔東南傳統村落;塘都村;文化遺產;山地聚落;景觀演變

傳統村落文化景觀的形成,通常源于當地特有的自然環境因素與人類長期活動的相宜共生與相互作用。由于村落大多位于社會發展的底層和邊緣,記載其歷史沿革的文獻甚為有限,這也成了研究村落文化景觀形成與演變的瓶頸,尤其是對于我國西南山地的少數民族村落,研究條件更加有限。已有的研究大多針對現存文化景觀的構成要素進行描述與闡釋,鮮有從現象和形態出發,推導村落文化景觀更深層次與本質性的演變機理,這導致了在傳統村落保護與發展過程中對個體特殊性的把握不足。

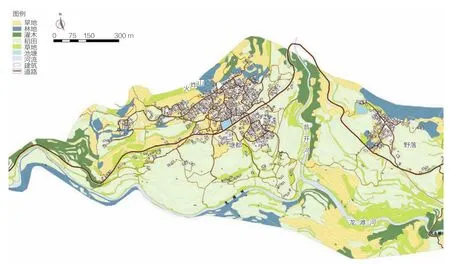

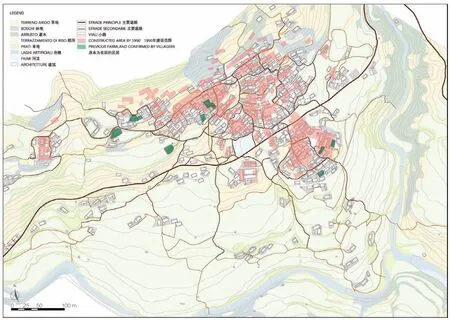

本文的研究對象為全國第三批傳統村落名錄上的塘都村①,它位于貴州省黔東南苗侗自治州黃平縣(經度107°59′14″~107°59′58″,緯度26°49′53″~26°50′03″),海拔750~950 m,坐落于龍灘河與翁開河交匯的西北臺地,呈現出左右以山崗圍合、背山面水、負陰抱陽的空間格局,符合中國傳統居住文化中對村落的選址要求。塘都村以水塘為中心,村域范圍3.2 km,現有居民371戶,在當地屬中等規模村落,如圖1所示。村里居住著待識別民族——革家人的李姓支系,他們至今延續著民族傳統手工藝。

圖1 塘都村選址與周邊環境要素(來源:杜騫,2015年)

與黔東南山區乃至全國其他一些農村類似,在現代化與城鎮化的進程中,塘都村也出現了人口流失、空心化等社區問題。另一方面,由于近年來受現代化建設的影響,在民居新建和翻修的過程中,以木結構和板壁圍合為主體的傳統形制民居逐漸被水泥磚房代替,致使乍看下的塘都村建筑與景觀價值并不突出。但經過多次深入調研和以及與周邊村落的橫向比較,塘都村的景觀特點逐漸顯現,促使我們認為有必要系統、全面地探討其產生和演變機理。

1 塘都村文化景觀概況

圖2 塘都村村落布局(來源:杜騫,2015年)

聚落作為村民日常起居和社會生活的主要活動場所,通常被認為是傳統村落文化景觀的核心價值載體(圖2),塘都村300多戶民居高低錯落建于山腰之上。村委會、小學、診所等公共服務設施大多位于水塘周邊,使得本以水塘為中心的公共場所和空間區域得到進一步強化與拓展。祖鼓坪和蘆笙場是村中傳統文化場所,前者自文化大革命破“四舊”開始便不再使用,目前只是作為村中的一塊水泥空地被象征性地保留;蘆笙場位于村西口的一塊水田上,只有在春節期間才作為節慶場地使用。

塘都村除了6家分散在社區中的小賣部和1家偏于村東頭的私營磚廠之外,以農業為主要產業,種植水稻、玉米、蔬菜,并發展了“稻-魚”“稻-鴨”等混合種養模式;沒有大規模的飼養業,以家庭為單位的禽畜養殖自給自足。村內目前定居了10戶左右銀匠,不少年長婦女以手工刺繡和紡織為副業。這些農業勞動者和傳統手工業者日常伴歌勞作的場景,也是塘都村文化景觀中不可或缺的活態組成部分。

在基礎設施方面,途經該村的重興—翁勇—谷隴公路,是目前唯一可供汽車通行的道路,它將塘都村分為上、下寨。村落內部道路縱橫分布,寬窄、曲直不一,從村落中心發散,通向農田、山林、河谷。截至2015年年底,自來水飲水工程完成之前,井水和山泉是村民主要的生活用水來源。村內排水系統整合于道路系統內,以明溝排水為主,多設于道路一側。小溝渠匯集村民生活用水,流入主排水溝進行有組織排放;主排水溝則是在天然溝壑的基礎上修砌而成,兼具泄洪功能。這些水渠與農業灌溉渠連通,最終匯入河道,在村域內形成了流動的水網體系。

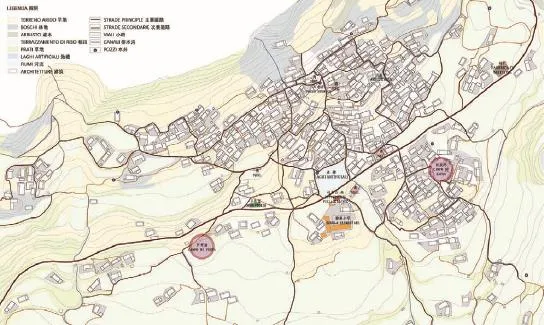

為全面、系統地表達塘都村文化景觀的構成,圖3中羅列了村民日常行為所對應的地點及構筑物,從中不難發現塘都村生活場景之豐富,不同行為在同一空間的疊加更增添了文化景觀的復雜性。在多數情況下,傳統村落文化景觀并不是村民以美學價值為出發點的營造,而是來自于生活、生產的需要,在與自然環境長期磨合的過程中形成了具有科學性、社會性、藝術性的文化景觀。

圖3 塘都村文化景觀構成解析

2 塘都村文化景觀特殊性

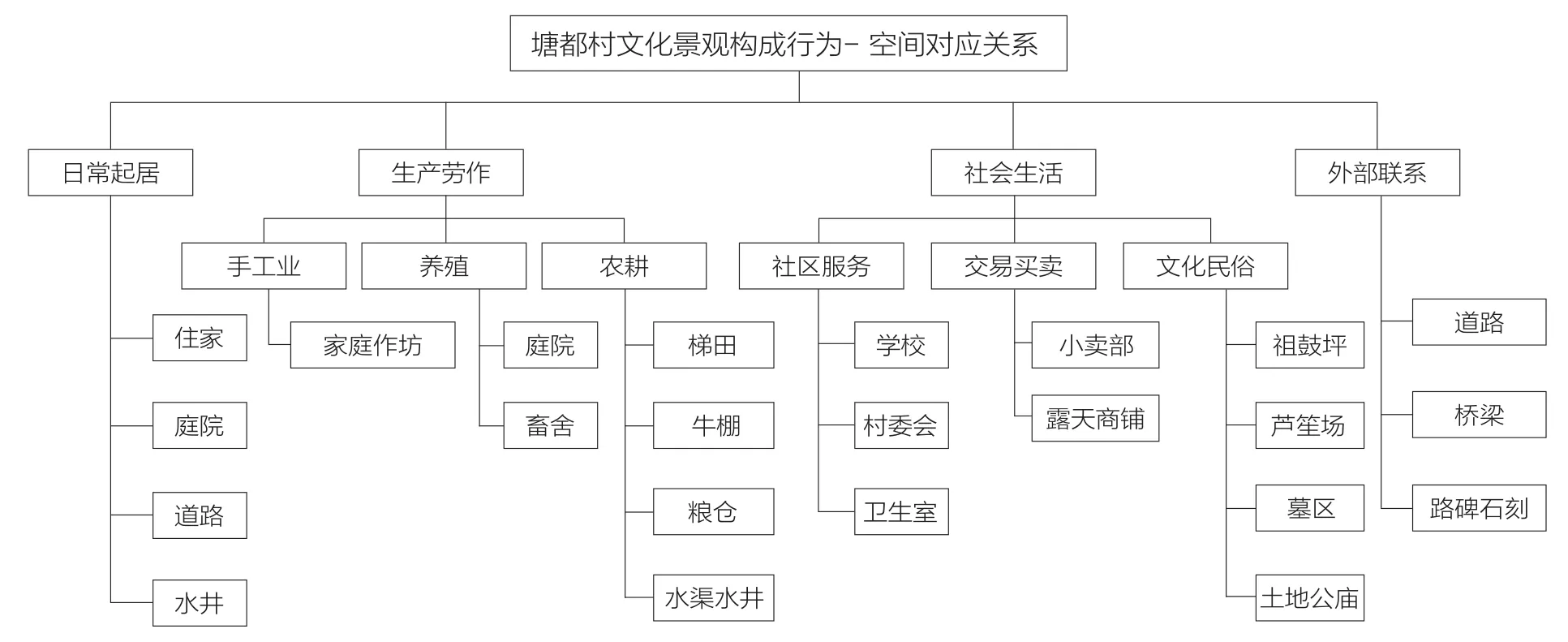

塘都村居民革家人的聚落形態與黔東南地區的侗族和苗族略有差異。同為山地聚落,侗族一般把聚落選址定在近水而平坦地帶,周邊群山環繞(圖4);苗寨則依山而建,擇險而居[1],把農田置于相對平坦的河谷(圖5)。而革家人由于族群勢力較為弱小,難以占據平坦、利于農耕的河谷地帶,被迫聚居到偏遠且高海拔的山地。他們將陡坡改造成一級級臺地,在上面開墾農田,繁衍生息。

圖4 地捫侗寨(來源:中國文化遺產研究院,2012年)

圖5 朗德上寨(來源:中國文化遺產研究院,2012年)

從總體上看,塘都村景觀的空間變化呈現出明顯的豎向特征,從高至低可劃分為3個層次:高海拔處以森林為主,利于涵養水源;中海拔為民居密集區,農田緊繞其四周;低海拔的河谷地帶以大片梯田為主,零散分布有民居建筑(圖6)。

圖6 塘都村豎向景觀(來源:杜騫,2016年)

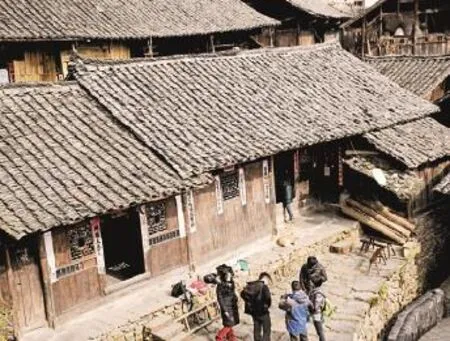

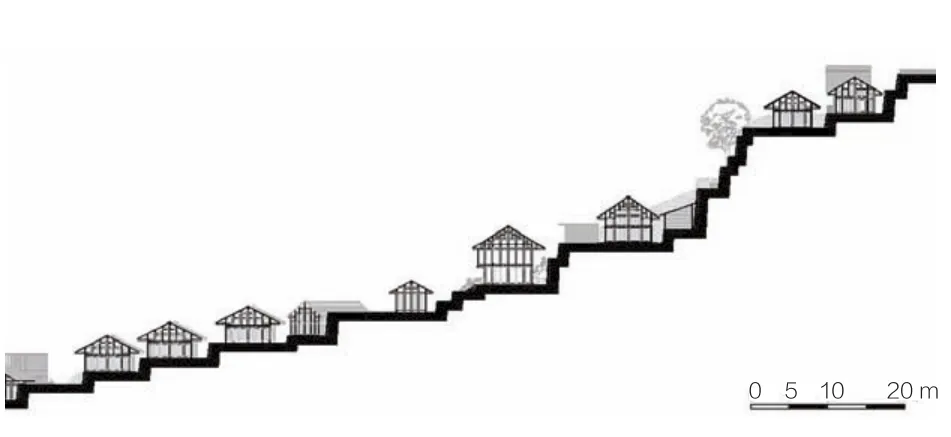

與黔東南的苗居、侗居不同,塘都村傳統民居并不屬于典型的錯層式干闌建筑,而是一層或一層半的木結構建筑。用于居住的主屋體量小巧,多為對稱三開間,進深5~6 m。主屋背靠堡坎,屋前、屋后分別設有排水溝。牲口棚、糧倉等附屬建筑設置在主屋的左右兩側或單側,與主屋一道構成“[”形或“L”形的平面形式,將位于中央的院落交通節點(圖7)。屋前院落多為開敞式,寬度不定,形狀不規則,以梯形或半弧形居多。主屋與院落平臺的高差視情況而定,有的高約0.1 m,有的卻達到1 m,需要在院落地坪基礎上墊5步石階才能登上,塘都村豎向景觀剖面圖如圖8所示。

圖7 塘都村傳統民居

圖8 塘都村景觀剖面示意圖(來源:杜騫,2016年)

一般而言,如果是建筑規劃在前,場地建設在后,會得到較為規整的地基或院落形狀以方便使用。以黔東南西江苗寨為例,堡坎平行于建筑外立面(圖9),與此類似的還有控拜苗寨,怎雷水寨。然而,塘都的建筑與場地關系邏輯似乎與此相反,像是先隨山形地勢修筑好了一條條寬窄不定的帶狀臺地,然后民居建筑根據規模和朝向等情況被置于這些平臺上。然而,這類臺地的最初功能或許并不一定是建筑基地。

圖9 西江苗寨(來源:杜騫,2015年)

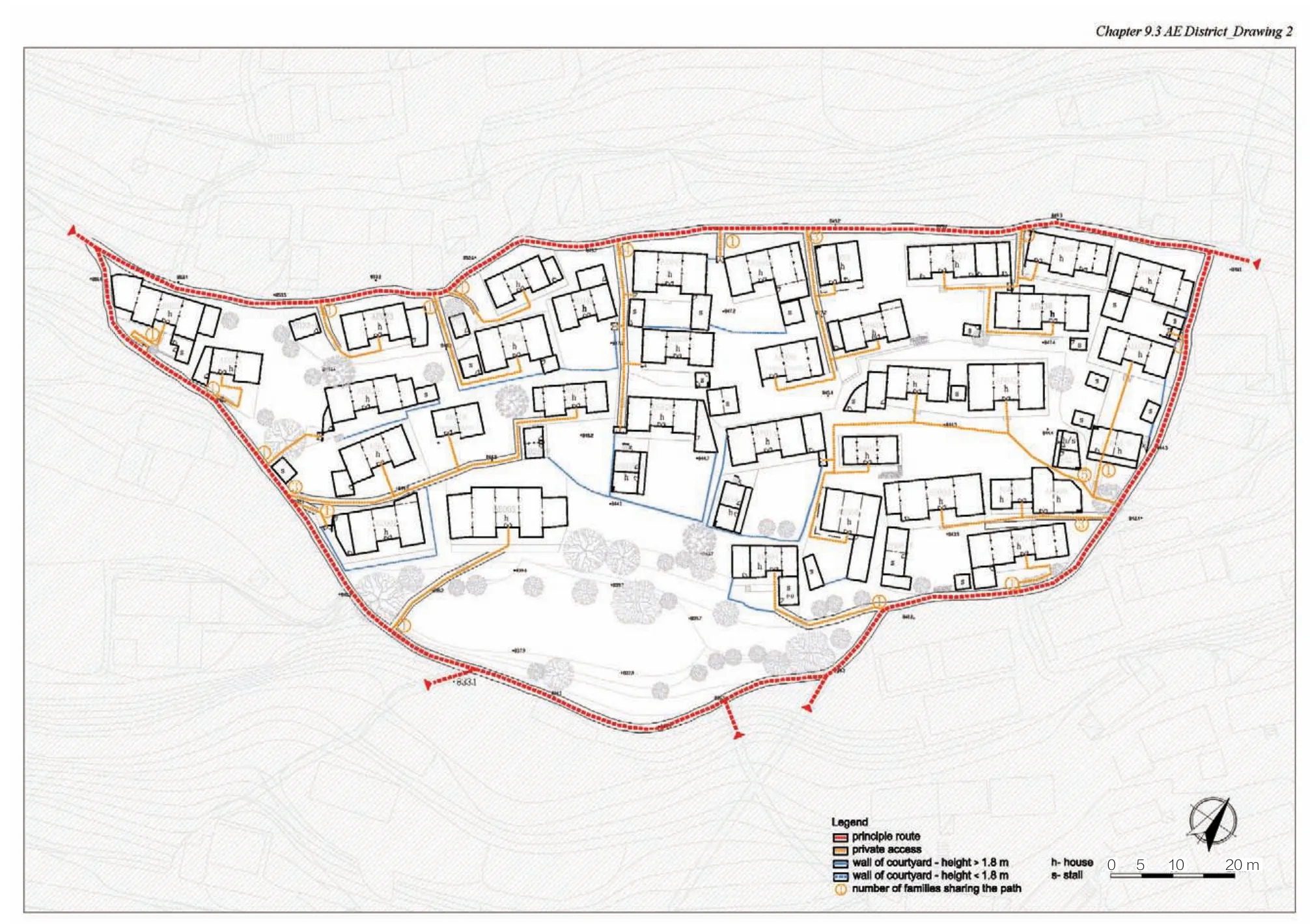

另一點令人費解的是塘都村的道路設置,似乎無規律可循,并不符合社區的正常規劃建設。從形態學角度分析,主要道路把村子劃分成若干個“島嶼”,各“島嶼”內部的支路如同毛細血管,從外部滲入內部,互相之間基本沒有交叉或幾何關系。本文選取了塘都村西北編號為AE的區塊進行研究(圖10),從中可以發現不同支路所通達的農戶數量從一戶到五戶不等。這些支路繁雜但不交錯,有些民居即使位于同一塊臺地、僅一墻之隔,卻需要繞至外部主要道路才能進入。

圖10 塘都村AE區分析圖(來源:杜騫,2016年)

綜上所述,塘都村的文化景觀可概括出如下3個特點:一是建于坡地之上農田環繞民居的景觀格局;二是非典型山地建筑與形狀不規則的院落;三是錯綜復雜的村內交通。特殊性的存在也意味著某種程度的合理性,探尋現象背后的本質如同“解讀”景觀所傳達的信息[2]。

3 塘都村聚落景觀形成及演化探討

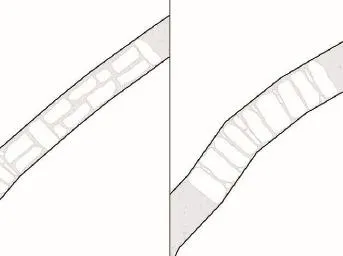

與平原村落不同,西南山地聚落首先要在坡地上開鑿平臺,才能獲得水平居住面以及可儲水農耕作業面。在實地考察中發現,塘都村不論是建筑臺地外緣還是梯田外坎,一般都會修筑石墻加固。這是由于當地的土質較為松軟,若不修筑石墻,土質平臺容易垮塌。近河谷地帶的石墻一般采用河灘上的石塊,其外表較為圓潤。而位于海拔較高處的石墻,則就地開采山石,棱角明顯。

不論梯田的石墻或建筑臺地的石墻在砌筑方式上并無差異。石塊的堆放方式有2種(圖11):一種是以石塊的長邊平行于圓弧,多運用于曲率較小的臺地;另一種則是以石塊的長邊垂直于圓弧,適用于曲率較大的臺地。實際操作中2種方式混合使用以增強石塊之間的咬合度,提高石墻的整體牢固性(圖12)。梯田與建筑臺地之間的相似性,使人懷疑二者之間或許存在某種聯系。建筑臺地是從梯田演化而來的嗎?為研究這一推斷是否成立,我們從以下方面進行了調查、分析、取證。

(1)現狀勘察。首先,由現狀可發現,塘都村確實有相當一部分民居建于田中(如圖6右下角的民居)。將水田改造成為建筑宅基的工序并不復雜,只需墊高一部分田土并設置平行于屋檐排水溝即可。原有農田的排水、道路體系可以繼續使用。經過這一轉換,原有梯田的石墻順理成章地成為了建筑臺地的堡坎。

圖11 石墻砌筑工藝(來源:杜騫,根據實地勘測和當地村民口述繪制,2016)

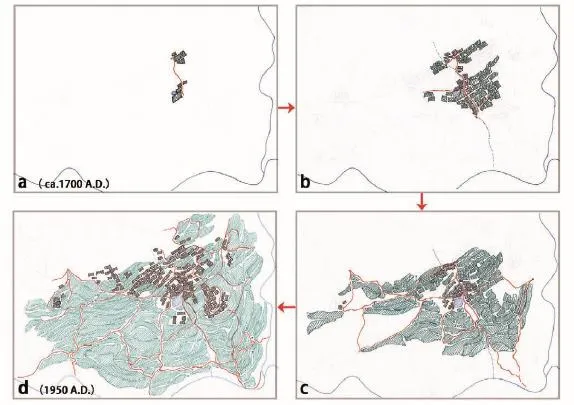

(2)歷史地圖分析比對。將1950年的塘都村地形圖疊加在2012年的地形圖上進行分析(圖13),可知除了近期修建的鄉道之外,原有的道路體系并沒有發生明顯變動。塘都村在原有建設面積的基礎上擴張了46%,尤其是往南部的緩坡發展,若干戶位于高海拔處的民居將住宅向下遷移。如果塘都村農田環繞建筑的格局早已有之,可推斷新中國成立后60年間的村落建設有相當大一部分是占用了原有農田。

圖12 高海拔處梯田的石墻(來源:杜騫,2016年)

圖13 塘都村現狀與歷史的地形圖疊加圖,紅色部分為1950年建設范圍(來源:杜騫,2016年)

(3)實地訪談。盡管歷史地圖是有力證明,但是圖上并沒有標注土地屬性,因此不排除建筑用地原本是未被開墾坡地的這一可能。就此,我們向塘都村的若干戶村民求證其宅基以前否是為梯田。圖13的綠色部分是經村民確認原為菜園或水田的幾處地點,其中不乏位于1950年的建設范圍內民居。而對于村落核心區域超過3代人使用的宅基,村民也難以確認之前的用途。

至此,我們結合村史,基本可以構建塘都村聚落形態的演化歷程。塘都村可考27代,其人口學上的一大特點是男性戶主全部為李姓,除因婚遷入的婦女外,沒有外姓定居者。據村史描述塘都村起源于一戶人家,這意味著它并不是由一個大規模的部落遷徙、或是在短時間內建造而成,而是經過幾百年的演化,由極少的原住民發展壯大所成為的社區。可以設想,當戶數稀少的時候,原住民有沒有必要居住在陡峭的山腰,每天往返上下山路到河谷附近耕種。恐怕更明智的做法是選取一塊相對平坦的場地進行農業耕作,并把家宅安置在附近。這塊場地需要有便利的水源,但是考慮到水患也不能離河谷太近,最有可能的位置是村落中心的水塘周邊或者是水井附近。

當社區人口增長時,需要開墾新的農田并增建房屋。在開鑿梯田的過程中,為了減少土石方運輸量,通常是將開鑿出的土石向下堆砌,做土地“加減法”,因而采取自上而下,由中心至兩邊擴展的順序較為省力。在農耕文明時代,村落人口增長所對應的建筑用地的增長通常會小于其對應于農業用地的增長。建筑用地在大多情況下并不會直接占用農業用地,聚落擴展方向很可能是自中部往上,民居建設范圍逐漸往高海拔地段延伸。

塘都村在建寨之初,很可能采取了上述方式實現社區發展,但是到達某一階段之后,開始普遍利用已經開鑿的農田作為建筑基地。從村落安全的角度,越是緊湊的民居布局越有利于防守,這對身處自然條件險惡、部落紛爭頻繁時期的弱小族群尤其重要。因而占用一小部分已經開墾的水田作為建筑的宅基,以換取緊湊的聚落結構不失為理性選擇。土地功能在此發生轉換,隨之而來的是在聚落周邊開墾新的田土,擴大耕作半徑。

除此之外還有2種可能性:一是山體滑坡導致部分村民的房子被毀,這在村落歷史傳說中確實存在,只是年代久遠,已不可考;這次災難過后,為了在較短時間內滿足村民的生存需要,不得不利用已經開鑿的農田作為宅基地;另一可能是新中國成立初期的大規模人口增長,加速了農業用地向居住用地的轉換。這一發展歷程可以通過塘都村歷史地圖與現狀的疊加分析得知。

為直觀呈現塘都村發展過程中聚落面積擴張、土地功能轉換這一動態演化進程,我們在圖14中進行了推測和模擬。

圖14 塘都村演變過程推測和模擬圖(來源:杜騫,2016年)

4 從文化景觀解讀地區歷史

基于上述分析,前文所提出的塘都村景觀特殊性基本能夠找到合理的解釋:農田環繞聚落的格局是出于生產、生活的便捷、舒適性以及聚落安全性的考慮,不規則的院落平面是農業梯田轉換至建筑臺地過程中遺留的形態片段和痕跡,而復雜的內部交通則說明這一轉換過程的歷時性、分段性、靈活性。由于土地權屬問題,村民間土地購買、轉讓的往往是個體行為,這導致了建設活動的不確定性很大,而并非是統一規劃的結果。

從村落發展與人口學的角度,塘都村的景觀演化進程帶有自身特殊性的同時也包含著普遍性。塘都村自發式生長的過程中沒有預設明確的聚落邊界,也沒有規定居住用地與耕地的界限。當人口增長在自然資源承載范圍之內時,建設用地與農業用地一同擴大;建設用地占用農業用地,這在城市化的進程中尤其常見。然而村落的擴張不是無限制的,當達到自然資源承載的臨界值或耕作半徑過大的時候,如果生產力水平不提高,社區極有可能采取生育控制或財產繼承制度等手段控制人口規模,抑或是遷出一部分原住民在附近形成新的聚落[3]。但這一過程我們在當下將很難看到,農村人口流失導致村落的農業邊界正在一步步收縮,依舊從事農耕活動的村民通過協商重新整合地塊,聚落附近的田土使用率將會提高,而遠離村落中心的耕地正逐漸被荒棄。另一方面,宅基地政策的出現在很大程度上遏制了農業用地向非農業用地的轉化,通村道路將成為主導村落格局的因素。

本文闡述的塘都村發展演變中土地功能轉化這一機制,并非針對村民占用耕地建民居的行為,而是探討村落發展過程中土地功能轉化所帶來的景觀演變。塘都村地處山區,原住民對自然環境的改造需要付出更多的艱辛,并且要通過修筑石墻的方式“固化”改造的結果。當土地功能轉換時,原有的農業格局會不可避免地在村落格局上留下線索,間接作用于景觀表達。相比而言,平原村落由于地勢平坦,改造自然環境相對容易,早期的農業格局難以在現有格局中直觀體現。

與塘都村文化景觀的形態特點和演變機理具有相似性甚至同質性模式的社區,自然不乏實例,僅列舉如下。

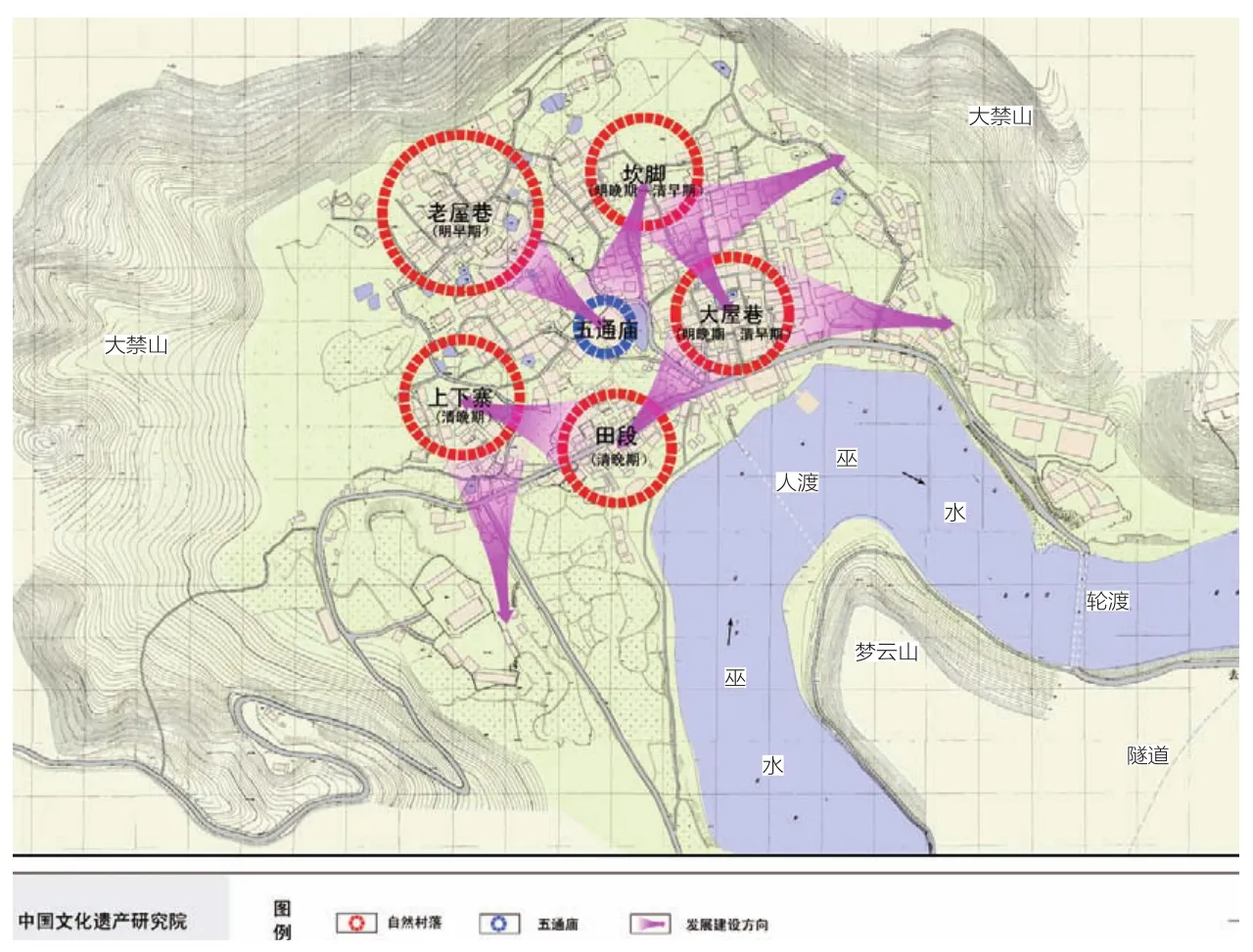

(1)湖南高椅村。高椅村位于湖南省會同縣城東北48 km的雪峰山脈南麓、巫水河北岸的臺地上,地理位置在東經110°00′39″~110°01′15″,北緯26°57′30″~26°57′00″。

元代至元四年(1267年),宋代楊再思的五世孫楊盛隆、楊盛榜落居高椅。自明洪武十三年(1380年)前后,楊盛榜的后裔在筆架山腳興建住房并形成“老屋巷”的雛形。到清光緒七年(1881年)間,隨著社區人口的增長,高椅村逐漸形成了以“五通神廟”為中心,梅花狀環繞“老屋巷”“坎腳”“大屋巷”“田段”“上下寨”5個自然群落的形態格局(圖15)。

圖15 高椅村布局歷史沿革圖(來源:肖東,2010年)

與塘都村文化景觀形成條件略有不同,高椅村位于山下比較平緩的河灘上,因村落背山面水、左右扶崗、似高背椅而得名高椅(圖16),但二者從創建到發展的模式基本相同。例如,在老屋街周邊空地種植水稻,以五通神廟及其旁邊的大塘(水塘)為中心,逐步向周邊原有的耕地發展建設。但無論在哪個拓展階段,村民基于兼顧生活、生產需要的考慮,所分離出的衍生聚落都保持著適當的居住規模,并維護著建筑、耕地、水塘、巷道等共生宜居的關系。這一景觀特點和演變機理也為高椅村今后因發展需要而擴建的新村規劃提供了借鑒。

圖16 高椅村鳥瞰圖(來源:肖東,2008年)

(2)意大利坎波桑皮耶羅鎮。意大利威尼托大區帕多瓦省的坎波桑皮耶羅(Camposampiero),該市鎮的道路布局如同經緯線,橫縱間距均為710 m(圖17)。但這并非近現代規劃師刻意為之,而是古羅馬時代“百田制”(Centuriae)土地劃分所遺留的痕跡與脈絡[4]。后期的市鎮建設有意或無意地沿用了原有的農業軸線,在既有的網格內部進行建設,逐步形成了今天的市鎮結構。這種幾何特征比較明顯的平面布局所產生的景觀效果必然有別于山地聚落。

圖17 意大利Camposampiero衛星圖(來源:谷歌地圖)

(3)意大利盧卡城。農業只是影響一個地區景觀形成的因素之一,在某些情況下古跡遺址也會產生類似效果,例如位于意大利中部托斯卡納區的盧卡(Lucca)。該城歷史中心的橢圓形廣場及周圍的環形建筑群并不是某位建筑師的設計,而是建造于公元2世紀的古羅馬時代露天劇場(Anfiteatro)歷經廢棄、改造、用途轉換,并最終影響城市規劃的結果[5](圖18)。

圖18 意大利盧卡Anfiteatro廣場

無論是通過中國還是意大利的案例都可以發現:人類原有的營造如同“烙印”在景觀內的“肌理”,制約或影響著后期格局的演化。自然環境是一切的基礎,社會發展歷程中人口增減、經濟興衰、文化變革是在此之上的疊加。歷史沉淀于景觀,并通過景觀表達。

5 小結與展望

從方法論角度,解讀村落景觀形成需要基于一定廣度和深度的研究。首先需選取合適的基準點進行橫向比較,考慮不同村落在面對類似的問題時,會采取哪些解決途徑,并帶來怎樣的景觀效果,然后以此為切入點深入。從提出問題到分析問題這一過程,不應忽視數字化的應用,航拍影像圖、ArcGIS等都是有效的技術手段,利于組織線索、推導結論,這也為研究村落發展與地域變遷歷史提供了另一種思路。結論最終將指導后期的傳統村落保護與發展規劃,從而對“保護什么”“為什么保護”以及“怎樣保護”做出具有說服力的回答。

以塘都村為例,當我們考慮保護對象界定時,關注點就并不僅局限于聚落中心,可考慮擴大至村落周邊的農業景觀。從景觀闡釋角度出發,現存的農業景觀可以說正是當下聚落景觀在另一個空間的“原貌”,對它的維護何嘗不是對村落歷史記憶的一種保留。對歷史記憶的重現也可以通過在村落公共空間塑造景觀小品等途徑實現。

其次,既然我們推斷塘都村是由農業梯田演化而來,就需考慮到水田原本的功能是儲水,轉變成宅基地時若處理不當則易造成住宅周邊積水。在實地調研中,確實發現在塘都村普遍存在這一問題。因此,進行村落基礎設施規劃時,對于水的疏導和治理應納入考慮范疇。

目前對于黔東南地區少數民族村落的保護大都聚焦于傳統木構建筑,但實際上木構建筑只是山地村落文化景觀構成的一個要素,臺地、石墻、道路、水渠是文化遺產得以存在的基礎。人類對于自然環境改造所付出的時間與精力遠遠大于建筑本身的營造。若是忽略背景,孤立地保護或重建木構民居,恐怕并不能真正修復村落景觀。在傳統村落發展中,不少現代化建設把石墻、道路、水渠藏匿在水泥之下,這在某種程度上切斷了人們解讀村落格局演化的線索。與其如此,不如給予加固和修葺,繼續發揮它們的作用,同時讓其訴說村落的歷史。這也是從景觀規劃角度,相對于片面保護傳統木構建筑更為整體而宏觀的做法。

[1]EUGENIO T.Ilpaesaggio come teatro:dal territoriovissuto al territoriorappresentato[M]. Venezia:Marsilio,2006.

[2]EMILIO S.Storia del paesaggioagrarioitaliano[M]. Roma:Laterza,1974.

[3]MAURO F.La rinascita dell'antico.Recupero e riutilizzo dei monumenti classici nel Medioevo[M]. Roma:EdUP,2001.

[4]羅德啟.貴州民居[M].北京:中國建筑工業出版社,2008.

[5]胡燕,陳晟,曹瑋,等.傳統村落的概念和文化內涵[J].城市發展研究,2014,21(1):10- 13.

[6]李亮,但文紅.貴州省村落文化景觀空間格局分析:以第一批中國傳統村落為例[J].內江師范學院學報,2013(12):36- 40.

Research on Morphological Characteristics and Evolution Mechanism of the Landscape of Tangdu Village in Southeast Guizhou

DU Qian1,XIAO Dong2

(1. Politecnico di Torino,Torino 10125, Italy;2. Chinese Academy of Cultural Heritage,Beijing 100029,China)

Cultural landscape of traditional village can be seen as the stratification of natural and social transformations in a certain community, which deserves study and protection. Tangdu village in southeast Guizhou prefecture was built on the slope of mountain that surrounded by agricultural land. Compared with other villages in the same region, the landscape of Tangdu Village shares several similarities and presents also the particularities. By investigation, analysis and evidence collection, we deduce that the characteristics are derived from the transformation of land use, along with the subsequent constructions. Interpreting the mechanism of landscape formation is an approach to study territorial history, contributing to the further planning about conservation and development.

traditional village in southeaet Guizhou prefecture; Tangdu village; cultural heritage; mountain settlement; landscape transformation

K928.5

A

杜騫(1986-)女,博士,主要研究方向為文化遺產保護與利用。E- mail:qian.du@polito.it.

本課題受中國文化遺產研究院基本科研業務費資助支持(2015 - JBKY- 01)