煙青蟲初孵幼蟲的高效快速收集方法

王博琳,常耘,司升云

(1.河南平頂山市第一中學,467000;2.武漢市農業科學技術研究院蔬菜科學研究所)

煙青蟲初孵幼蟲的高效快速收集方法

王博琳1,常耘1,司升云2

(1.河南平頂山市第一中學,467000;2.武漢市農業科學技術研究院蔬菜科學研究所)

比較了常用的煙青蟲人工收集方法和新研發的煙青蟲初孵幼蟲快速收集方法的效果。試驗結果表明,與人工收集方法相比,快速收集方法獲得初孵幼蟲所用時間少,收集的初孵幼蟲存活率搞,達96.33%,且收集的幼蟲發育更加整齊,雌、雄蛹單頭質量(雌蛹295.33 mg,雄蛹284.66 mg)略大;還可節省大量人力,避免了人工挑蟲對初孵幼蟲的傷害,保障了煙青蟲實驗種群的大量優質擴繁。

煙青蟲;初孵幼蟲;快速收集法

煙青蟲(Helicoverpa assulta)又稱煙草夜蛾,屬鱗翅目(Lepidoptera)夜蛾科。煙青蟲在田間主要為害煙草和辣椒,為害辣椒時,以幼蟲蛀食辣椒的葉片和花果,常年蛀果率為20%~30%,嚴重為害時,蛀果率高達30%~50%[1,2],經濟損失嚴重;幼蟲可鉆入果內,啃食果皮、胎座,并在果內綴絲,排留大量糞便,致使果實不能食用,降低商品價值。

為了降低田間煙青蟲為害,為高效防控煙青蟲提供科學基礎和理論指導,實驗室內需要開展針對煙青蟲生物學和生態學研究、對化學藥劑的敏感度及其變異測定及毒理學參數等試驗,因此需要室內繼代飼養和繁育煙青蟲試蟲種群,而抗藥性研究中還需要長期保存敏感和抗性或亞致死處理種群等[3]。目前采用人工飼料進行煙青蟲室內大規模繁育和繼代保種技術已經成功實現,并進一步改進[4],節約了大量的人力和物力。但是在煙青蟲的種群擴繁過程中,其成蟲通常在紗布上產卵,當卵孵化后,需要用細小毛筆將初孵幼蟲非常小心地從紗布上挑取到人工飼料上飼養,這個過程中存在較多的問題,一是人工挑蟲要特別小心,且耗時較長;二是即使非常小心,用毛筆挑取也很容易傷害或者致死初孵幼蟲,降低后代飼養數量;三是如果卵在夜晚孵化,則無法及時挑取初孵幼蟲到人工飼料上,而幼蟲孵化后6 h內接觸不到飼料即餓死。因此,如何自動無傷害地收集初孵幼蟲一直是煙青蟲乃至其他鱗翅目昆蟲種群擴繁的制約因子之一。

在實驗室飼養煙青蟲時,常將裝有卵布的塑料袋放置在實驗臺上,發現孵化后的幼蟲清晨全部集聚在朝向窗戶一側,由此推測煙青蟲初孵幼蟲的趨光性較強。基于此,擬設置黑暗的卵孵化環境,正常環境的裝有人工飼料的塑料盒作為幼蟲收集盒,二者之間采用玻璃管相通,從收集時間、幼蟲存活率和煙青蟲蛹質量3個指標研究比較了該方法與常規人工收集方法的不同、優勢以及是否適合用于煙青蟲初孵化幼蟲的收集。

表1 煙青蟲幼蟲人工飼料配方

1 材料與方法

1.1試蟲及人工飼料制作

試驗用蟲為采集自煙草田的煙青蟲幼蟲,室內在人工飼料上飼養超過3代。人工飼料的配方參照董鈞鋒等[4]的方法,具體成分及用量見表1。

其中,大豆粉在用前經高壓滅菌鍋滅菌處理30 min,蒸熟后自然晾干,用粉碎機再次粉碎備用。麥胚粉制作方法:將小麥粒洗干凈,鋪于玻璃槽內薄薄一層,每隔12 h灑水1次,保持小麥潮濕,當小麥根長超過種子長度時,再次洗凈后放入電熱恒溫鼓風干燥箱中60℃干燥,最后加工成粉末備用。

人工飼料的具體制作方法如下:按表1所示份量,分別稱取各組分。先將瓊脂粉倒入不銹鋼鍋中,然后加入500 mL蒸餾水并在電磁爐上加熱,同時不斷攪拌,以確保瓊脂粉充分溶解。瓊脂粉煮沸3次后倒入九陽料理機中,加入稱量過的麥胚粉、辣椒粉、麥麩、酵母粉、熟大豆粉及亞油酸,攪拌1 min。攪拌均勻后放在超凈工作臺內吹風輔助降溫,待溫度降到50~60℃時,加入山梨酸、尼泊金、抗壞血酸等再次攪拌1 min,最后將攪勻的飼料倒入直徑18 cm的滅菌玻璃培養皿中,置于超凈工作臺中冷卻凝固,然后放入4℃冰箱中備用。

1.2煙青蟲飼養過程

試蟲在養蟲室內不接觸藥劑的情況下一直飼養在人工飼料上。養蟲室室內溫度(27±2)°C,濕度(60±10)%,光暗周期比為L/D=16 h/8 h。具體飼養過程如下。

①帶卵紗布消毒將帶卵紗布放入500 mL燒杯中,加入4%甲醛溶液浸泡10~12 min,清水漂洗2~3次,置于超凈工作臺內微風吹干表面水分后放入保鮮袋中,然后放入光照恒溫培養箱中等待孵化。

②幼蟲飼養初孵幼蟲群體飼養,卵孵化4 h內,用軟毛筆將初孵幼蟲小心接入滅菌的裝有足夠人工飼料的指形管(平底)內,每管接5頭。用滅菌的脫脂棉塞住指形管,幼蟲進入3齡后分管飼養,直至幼蟲在試管中化蛹,飼料視情況更換。

③蛹老熟幼蟲化蛹后第3天,將健康蛹從指形管內取出來,并將雌、雄蛹分別放入標記過的塑料培養皿中(直徑90 mm)。隨后,放進500 mL燒杯中,加入4%甲醛溶液浸泡10~12 min,用自來水沖洗并晾干后,按照雌雄分別放入羽化籠內。

④成蟲成蟲羽化后轉移到交配籠中,并放入浸蘸10%蜂蜜水的脫脂棉供其補充營養。成蟲開始在紗布上產卵后,每天更換卵布。

1.3煙青蟲初孵幼蟲收集

①常規人工收集法帶卵紗布上出現初孵幼蟲后,在卵孵化4 h內,用軟毛筆將初孵幼蟲人工接入養蟲盒內,養蟲盒內加入足夠的人工飼料,每盒接100頭進行群體飼養。該部分由2位測試者(一位是在實驗室工作超過2 a的熟練工人,另一位是在實驗室工作不超過半年的非熟練工人)分別采用毛筆人工收集幼蟲,再轉移到人工飼料上。每個測試處理重復3次。

②快速收集法用1個四周包上黑布的黑色塑料盒子作孵化盒,將消毒后的帶卵紗布放入孵化盒中;設置第二個裝有人工飼料的幼蟲收集盒,孵化盒和幼蟲收集盒分別在接近底部的側面部位開1個圓孔,2個盒子之間用一根棕色玻璃管連接,初孵幼蟲白天基于趨光性從玻璃管中間自行爬到幼蟲收集盒的人工飼料上去取食;夜間在幼蟲收集盒旁邊放置一盞打開的LED臺燈,借助燈光誘導夜間孵化幼蟲爬行到幼蟲收集盒中,每個收集盒中初孵幼蟲數量達到100頭左右時及時更換另外一個新的幼蟲收集盒。該處理重復3次。

③幼蟲存活率和蛹重將2種方法收集的煙青蟲初孵幼蟲分別飼養在人工飼料上,飼養8 d后(3齡幼蟲階段),計算存活率,存活率(%)=(初孵幼蟲數量-生長至3齡幼蟲的數量)/初孵幼蟲數量× 100%。將存活幼蟲轉至指形管內單頭飼養至化蛹,化蛹3 d后稱取蛹質量;每個處理測定雌、雄蛹質量各20頭,設3次重復。

1.4數據處理

用Sigmaplot 12.0作圖、SPSS 19.0軟件分析差異顯著性(p<0.05),多重比較采用LSD法。

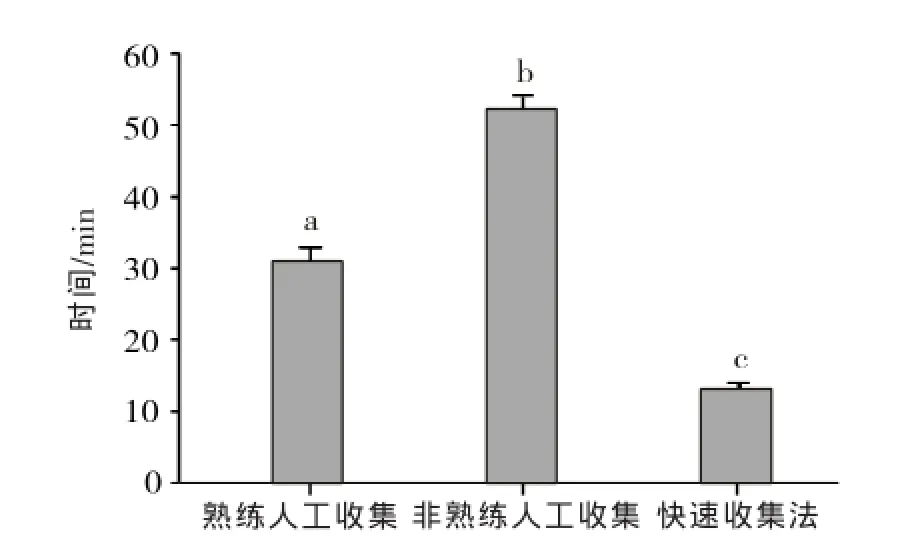

圖1 初孵幼蟲不同收集方法耗費時間比較

2 結果與分析

2.1不同收集方法耗費時間比較

3種處理耗時差異很大。非熟練工人采用毛筆挑取100頭初孵幼蟲到飼料上需52.67 min,熟練工人挑取100頭初孵幼蟲到飼料上需31.33 min,而采用快速收集法更換幼蟲收集盒(約計100頭/盒)1次,100頭幼蟲從孵化盒中爬行到幼蟲收集盒中耗時13.43 min(圖1)。結果表明,對于收集同樣數量的幼蟲而言,快速收集法將幼蟲轉移到人工飼料上所需時間顯著少于人工挑蟲法,可節約大量人力。

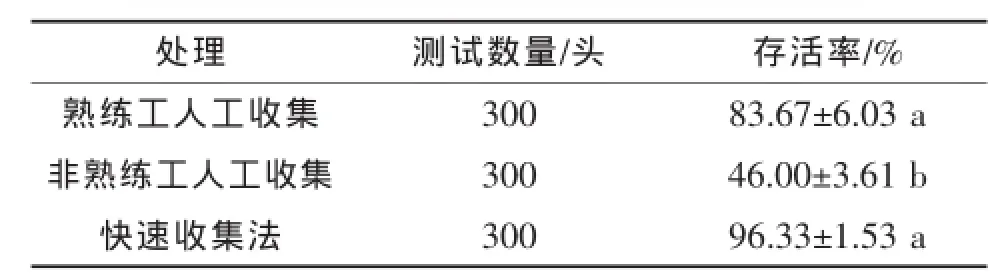

2.2不同收集方法的幼蟲存活率比較

由表2可以看出,熟練工人挑蟲的存活率平均為83.67%,個別超過85%,非熟練工人挑蟲成活率低于50%,平均為46.00%,二者之間差異顯著;而人工快速收集方法的初孵幼蟲存活率達96.33%,遠高于非熟練人工挑蟲處理的,但與熟練工人挑蟲的存活率之間差異不顯著,說明該快速收集法能大大提高初孵幼蟲的存活率。

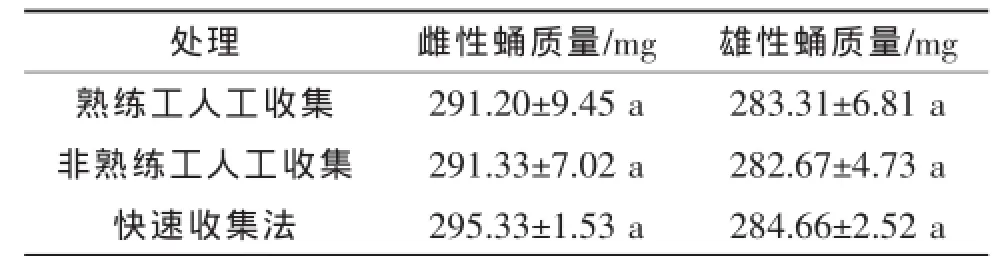

2.3不同收集方法的蛹質量比較

由表3可以看出,快速收集法的雌雄蛹質量均略高于人工挑蟲處理,但不同收集方法的雌性蛹質量之間、雄性蛹質量之間均無顯著差異。從標準差數據來看,快速收集法不同蛹質量之間的差異較小,而人工挑蟲法蛹質量之間差異較大,說明快速收集法得到的煙青蟲蛹更加整齊。

表2 不同方法收集幼蟲的存活率比較

3 小結與討論

煙青蟲成蟲趨光性強,很早就有報道[5],田間也常利用該特點采用頻振式殺蟲燈有效誘殺煙青蟲成蟲,降低成蟲落卵率,抑制煙青蟲的繁殖[6,7];而關于幼蟲趨光性的報道較少,張漢鵠[8]報道,大袋蛾(Clania variegata Snellen)幼蟲具有喜光性,常在灌木、矮樹等上聚集為害,但未明確不同齡期幼蟲間喜光性是否存在差異;另有研究發現,文山松毛蟲(Dendrolimus punctatus wenshanensis)幼蟲的趨光性強,但不同齡期幼蟲對光的敏感度差異及光源強度的高低尚需要進一步研究[9]。

基于前期實驗室內的多次觀察,確定煙青蟲初孵幼蟲具有朝向光源的特性,由此設計光源通道,讓初孵幼蟲自行爬向具有人工飼料的幼蟲飼養盒內,大大降低了人工挑蟲耗費的大量時間和精力,同時減少了人工操作帶來的不可避免的傷害。同時,由該方法得到的初孵幼蟲存活率高,后期發育的蛹整齊度高;另外,該法可實現初孵幼蟲的優勝劣汰,淘汰不能成功爬行至收集盒內的弱小幼蟲;而夜間開啟的LED燈還可誘導夜間孵化的幼蟲及時爬行到人工飼料上取食,保障了實驗種群的大量優質擴繁。該方法可以擴展到其他具有相同特性的鱗翅目昆蟲的室內種群飼養及擴繁工作中。

本研究表明,煙青蟲低齡幼蟲的趨光性強,且證實了初孵幼蟲高效快速收集方法的可行性。田間觀察也發現,1~2齡煙青蟲幼蟲通常在葉片和花果向陽的一側取食,3齡后為害辣椒時則多蛀食果實。生產上可利用此特點,抓住3齡幼蟲前這一關鍵時期,噴施無內吸性的病毒制劑、白僵菌和微孢子蟲等生防制劑,或者釋放棉鈴蟲齒唇姬蜂(Campoletis chlorideae Uchida)[10]、中紅側溝繭蜂(Microplitis mediatorHalidag)等防治煙青蟲,效果良好。

表3 不同方法收集的幼蟲化蛹后蛹質量比較

[1]魏林,梁志懷,張屹,等.辣椒煙青蟲為害特點及其綜合防治[J].長江蔬菜,2015(21):51-52.

[2]伍龍秋.辣椒煙青蟲的綜合防治技術[J].農村經濟與科技,2014(1):79.

[3]王凱.溴氰蟲酰胺對煙青蟲的亞致死效應[D].洛陽:河南科技大學,2015.

[4]董鈞鋒,許曉利,牛東升,等.煙青蟲人工飼料的改進研究[J].應用昆蟲學報,2013,50(1):261-267.

[5]丁巖欽.夜蛾趨光特性的研究:煙青蟲成蟲對雙色光與光強度的反應[J].昆蟲學,1978,21(1):1-6.

[6]李躍輝.頻振式殺蟲燈與性誘劑誘殺煙青蟲效果比較[J].中國農技推廣,2005(5):42-43.

[7]韓學儉.棉鈴蟲煙青蟲對辣椒的危害及其防治[J].辣椒雜志,2005(3):34-36.

[8]張漢鵠.大袋蛾發生規律與防治研究[J].安徽農學院學報,1991,18(1):1-7.

[9]柴守權,段兆堯,謝開立.文山松毛蟲幼蟲耐饑餓及燈誘試驗[J].林業科技,2002,27(4):24-26.

[10]顏增光,閻云花,王琛柱.棉鈴蟲和煙青蟲取食誘導的煙草揮發物吸引棉鈴蟲齒唇姬蜂[J].科學通報,2005,50(12):1 220-1 227.

10.3865/j.issn.1001-3547.2016.20.032

S436.412.2+1

A

1001-3547(2016)20-0083-04

王博琳(1999-),男,E-mail:442428624@qq.com

司升云(1970-),男,通信作者,高級農藝師,主要從事蔬菜害蟲綜合治理研究,E-mail:sishengyun@126.com

2016-05-24