正常老年人骶髂關節CT影像特點

袁 鋒 于成福 原嘉民 段 權 董嘉怡 李義凱

(南方醫科大學中醫藥學院,廣東 廣州 510515)

?

正常老年人骶髂關節CT影像特點

袁 鋒1于成福2原嘉民1段 權1董嘉怡1李義凱

(南方醫科大學中醫藥學院,廣東 廣州 510515)

目的 觀察正常老年人骶髂關節的CT影像特點。方法 162例無骶髂關節相關病史或病變的老年人骶髂關節CT影像資料,按被研究者年齡分為3組進行觀察和測量,觀察關節間隙形態改變,測量關節間隙寬度。結果 關節清晰度:關節間隙清晰155例(95.68%),關節間隙模糊7例(4.32%),無關節間隙消失。骶髂關節間隙形態:男性以直線型為主,女性以S型為主。骨質增生發生率高,部位以骶骨前上緣、后下緣、髂骨前上緣和后下緣多見。骶髂關節軟骨下改變主要有囊性變、局限性骨質硬化和骨皮質連續性欠佳,骶髂關節腔出現真空征。正常老年人骶髂關節間隙隨著年齡增加,在左、右兩側與男、女兩性間比較無顯著差異(P>0.05)。結論 正常老年人骶髂關節存在廣泛的退行性改變,與生物力學改變密切相關。

骶髂關節;退行性變

骶髂關節退行性改變與成人下腰痛有密切關系,也有研究認為,其與兩側髖關節和關節突關節呈正相關,骶髂關節與兩者存在互動關系〔1〕。骶髂關節是人體最復雜的關節,變異也較多,由骶髂關節病變引發的腰腿痛成為臨床關注的熱點之一〔2〕。骶髂關節參與下腰痛及退變性疾病中的許多病理過程〔3〕,雖然已經有部分研究對正常人骶髂關節的影像學特點進行了觀察〔1,4〕,但是針對正常老年人骶髂關節的影像學研究較少,并且有關骶髂關節某些正常與異常形態改變的界定也未完全解決〔5〕。本研究擬對正常老年人骶髂關節CT影像特點進行初步總結。

1 對象和方法

1.1 研究對象 南方醫科大學附屬中西醫結合醫院影像科60歲以上正常老年人的骶髂關節CT檢查資料,選擇標準為無骶髂關節相關疾病。經過篩選,最終選取162例無骶髂關節相關病史或病變的老年人骶髂關節CT影像資料。

1.2 研究方法 將162例影像資料按被研究者的年齡分為60~69歲組、70~79歲組和80歲及以上組。60~69歲組共77例,男47例,平均年齡(64.91±3.11)歲;女30例,平均年齡(63.93±2.79)歲。70~79歲組共56例,男35例,平均年齡(74.49±2.58)歲;女21例,平均年齡(75.14±3.05)歲。80歲及以上組,共29例;男16例,平均年齡(83.38±2.25)歲;女13例,平均年齡(85.69±3.84)歲。在CT后處理工作站上對資料進行觀察和測量。對關節間隙清晰度、骶髂關節間隙形態、骨質增生發生情況與部位、骶髂關節軟骨下改變及關節腔改變進行觀察。利用CT工作站自帶工具對骶髂關節間隙韌帶部和滑膜部的寬度進行測量。如果關節間隙前后一致,取中點測量;如果不一致,取最窄和最寬處測量,然后求均值。

1.3 統計學分析 使用SPSS14.0軟件,計量資料采用方差分析、獨立樣本t檢驗、配對樣本t檢驗。

2 結 果

2.1 觀察指標 關節清晰度:關節間隙清晰155例(95.68%),關節間隙模糊7例(4.32%);無關節間隙消失。

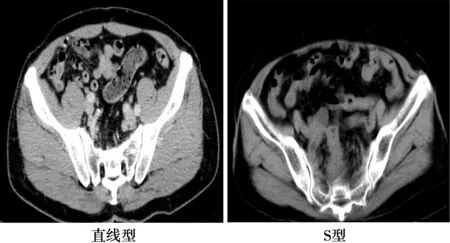

骶髂關節間隙形態分為直線型和S型,見圖1。直線型關節191側,男127側,女64側;S型關節133側,男38側,女95側;男性以直線型為主,女性以S型為主。

圖1 骶髂關節間隙形態

老年人骶髂關節廣泛存在骨質增生,年齡越大增生部位越多,程度越重;骨質增生部位以骶骨前上緣、后下緣、髂骨前上緣和后下緣多見,見圖2。

老年人關節軟骨下改變主要有囊性變、局限性骨質硬化和骨皮質連續性欠佳,并廣泛存在;骶髂關節腔出現真空征,見圖3。

圖2 左、右兩側髂骨與骶骨前上緣骨質增生、關節腔真空征

2.2 測量指標 60~69歲組男性,滑膜部左、右兩側間隙寬度分別為(2.11±0.49)、(2.04±0.48)mm;韌帶部左、右兩側間隙寬度分別為(2.84±0.36)、(2.76±0.41)mm。60~69歲組女性,滑膜部左、右兩側間隙寬度分別為(2.51±0.47)、(2.32±0.53)mm;韌帶部左、右兩側間隙寬度分別為(2.88±0.36)、(2.85±0.24)mm。本組男、女性滑膜部和韌帶部左、右兩側間隙無統計學差異(P>0.05),男性與女性之間滑膜部和韌帶部左、右兩側間隙無統計學差異(P>0.05)。

70~79歲組男性,滑膜部左、右兩側間隙寬度分別為(2.33±0.65)、(2.15±0.65)mm;韌帶部左、右兩側間隙寬度分別為(2.93±0.47)、(2.80±0.41)mm。70~79歲組女性,滑膜部左、右兩側間隙寬度分別為(2.36±0.45)、(2.30±0.59)mm;韌帶部左、右兩側間隙寬度分別為(2.86±0.36)、(2.85±0.33)mm。本組男性滑膜部左、右兩側之間有統計學差異(P<0.05),韌帶部左、右兩側無統計學差異(P>0.05);本組女性滑膜部和韌帶部左、右兩側無統計學差異(P>0.05)。男性與女性之間滑膜部和韌帶部左、右兩側間隙無統計學差異(P>0.05)。

80歲及以上組男性,滑膜部左、右兩側間隙寬度分別為:(2.53±0.38)、(2.28±0.43)mm;韌帶部左、右兩側間隙寬度分別為(2.92±0.27)、(2.92±0.20)mm。80歲以上組女性,滑膜部左、右兩側間隙寬度分別為(2.56±0.27)、(2.54±0.34)mm;韌帶部左、右兩側間隙寬度分別為(2.94±0.23)、(2.96±0.39)mm。本組男、女性滑膜部和韌帶部左、右兩側間隙無統計學差異(P>0.05),男性與女性之間滑膜部和韌帶部左、右兩側間隙無統計學差異(P>0.05)。

組間比較,男性60~69歲與80歲及以上組間比較只有滑膜部左側間隙寬度有顯著差異(P<0.05),其余比較無統計學差異(P>0.05)。女性滑膜部和韌帶部左、右兩側間隙寬度無統計學差異(P>0.05)。

3 討 論

本研究發現,隨著年齡增大,骶髂關節的退變進一步明顯,主要表現為骨質增生發生率升高和程度加重,骨質增生部位以骶骨前上緣、后下緣、髂骨前上緣和后下緣多見。骶髂關節軟骨的改變明顯,主要有囊性變、局限性骨質硬化和骨皮質連續性欠佳,并廣泛存在,同時關節腔出現真空征。正常老年人骶髂關節間隙隨著年齡增加,左、右兩側與男、女兩性間比較并無顯著差異,Jackson等〔6〕的研究也發現,骶髂關節間隙寬度在同一個體的不同平面差異較大,但是左右兩側與性別間差異不顯著。研究中出現的顯著性差異可能與樣本相關,需要進一步大樣本、多因素研究。針對正常老年人骶髂關節CT影像分析的研究相對較少,相關研究結果也不一致,可能與每組樣本的性別分布、年齡分布、職業分布以及方法學差異相關〔5〕。值得注意的是,相關研究均注意到隨著年齡的增大,骶髂關節退變愈加明顯〔1,4,5〕。從研究結果看,正常老年人骶髂關節普遍存在退變,并且隨著年齡增加,退變程度加重。而對骶髂關節退變的認識需要從骶髂關節解剖特點和生物力學功能的角度加以認識〔7〕。骶前關節是中軸骨骼尾端向下肢骨骼過渡的骨性標志。骶髂關節有其獨特的功能需求,骶髂關節巨大并且結合緊密,為人體穩定性提供保障,能有效地轉移脊柱、下肢與地面之間的潛在巨大負荷。骶髂關節位于髂骨的髂后上棘的正前方,關節相對堅硬,由骶骨耳狀面與髂骨上相匹配的耳狀面吻合而成,所形成的關節面呈半環形飛鏢狀,其開角朝向后方。在兒童期,骶髂關節具有滑膜關節的特征,具備相對的活動性,其周圍包繞著一層柔軟的關節囊。隨著年齡增加,在青少年時期和成年早期中,骶髂關節逐漸從運動性關節轉變為不動關節,最顯著的特征是關節面由光滑變得粗糙。成熟的骶髂關節表面變得高低不平,有一定的凸起和凹陷結構,并嵌入至軟骨下骨和關節軟骨中。隨著年齡增大關節囊逐漸纖維化,柔軟性顯著降低,運動度減小。在50歲以下甚至更年輕的人群中,骶髂關節內部和附近出現骨贅和結構缺損的狀況,并且十分常見。在60多歲的老人群體中,骶髂關節內的一些韌帶發生硬化。在80多歲的老年人群體中,骶髂關節透明軟骨變薄,并開始出現變質,甚至是骨化和融合,此種狀況以男性為多見,研究表明骶髂關節面的變化是由于終身不斷積累的應力作用于骶髂關節的結果〔7〕。老年人的骶髂關節與年輕人相比已經發生了顯著的結構變化,變化過程類似于骨性關節炎的形成過程,并且骶髂關節的髂骨側通常更容易出現變性改變。研究認為,骶髂關節的無癥狀退變很可能不是病理性的變化,而是為了適應負荷增加與物理成熟而進行的重塑。軟骨下骨質和關節軟骨上自然發生的粗糙面和不規則面可以阻止骶骨與髂骨之間發生過度的運動。不過,對于骶髂關節持續整個生命周期的退化和硬化尚未找到明確原因〔8〕。

骶髂關節是由骶骨和兩旁髂骨組成,其解剖位置深在,結構隱蔽復雜,周圍韌帶叢致密交錯,與恥骨聯合一起將骶骨和兩旁髂骨聯結成一個牢固的“骨盆環”,是人體聯結上半身與下肢的紐帶,通過附著于骨盆上的肌肉,使人體能完成站、坐、走、跑、跳等各種運動。骶髂關節的結構十分穩固,然而當一部分人群在步入中老年之后,這一結構會發生退變,并由此引發一系列疾病,最直接的就是慢性腰痛。慢性腰痛是在老年人群體中廣泛存在的影響老年人身心健康的疾病,學術界對由椎間盤病變導致慢性腰痛的研究相對較多,但忽略了由骶髂關節退變導致的慢性腰痛這一現象〔9〕。隨著對這一研究的深入,調查發現腰痛起因于骶髂關節的概率約為10%~25%,由骶髂關節退變引發的疾病有很多種,主要有腰痛、下腰痛、臀部疼痛、腹部疼痛、腹股溝處疼痛、有時還會輻射到大腿甚至小腿、膝關節等處〔10〕。Ha等〔11〕發現骶髂關節退變可分為以下幾個階段:軟骨內部形成氣穴、局部硬化、輕或中度骨贅硬化、關節空間變窄、骨贅、關節周圍強直、內部骨裂、軟骨下骨組織囊腫和腐蝕。本研究發現,老年人骶髂關節存在廣泛的骨質增生,根據wolf定律〔12〕,可能與骶髂關節長期受到高應力作用相關,而骨質增生發生部位即是高應力點。骶髂關節軟骨面主要有囊性變、局限性骨質硬化和骨皮質連續性欠佳表現,關節腔出現真空征。有研究〔4〕認為關節面下出現的囊性變、骨質硬化和骨皮質連續性欠佳等表現與軟骨變性相關,當關節軟骨變性退變后,機體的代償修復機制使軟骨下骨質增生,關節邊緣出現骨贅以及關節面下皮質的增厚和硬化。由于軟骨變性壞死,在關節面下及鄰近骨質內形成囊性變。不過,生物力學研究顯示,骶髂關節軟骨硬化與長期久站、久坐導致應力的增加密切相關;骨質增生的形成也與力學的改變相關,軟骨硬化后其內應力急劇增大,特別是髂骨軟骨,增幅甚至達到近10倍,軟骨臨近部位骨組織應力也相應增長近50%,這些急劇增大的應力必然會導致疼痛,并刺激形成骨質增生,而骨質增生的目的是為了分散異常集中的應力,可見骨質增生的形成是人體自身調節的結果〔7〕。本研究還發現骶髂關節關節腔形成真空征,可能原因是軟骨變性后,軟骨基質降解,軟骨表面抗原成分暴露,引發免疫反應,局部產生多種細胞因子,進一步破壞軟骨,導致關節間隙增寬,形成關節腔內的負壓,繼而關節腔內出現氣體。

對骶髂關節的影像檢查手段有X線、CT、MRI、SPECT等,但各有其優點和缺點。有研究顯示,幾乎所有的脊柱關節病在其病變過程中均會涉及骶髂關節〔13〕。但是骶髂關節解剖位置和結構特殊。骶髂關節位于骨盆后壁骶骨和髂骨之間,由骶骨耳狀面和髂骨耳狀面構成,髂骨耳狀面位于髂骨后部的內側面,整體略凸起,關節面朝向前內方,整個關節顯得向后向內。骶骨耳狀面位于髂窩后部的髂骨內側面,整體略凹陷,關節面朝向后外方,約位于上2個半~3個骶椎外側,前份較后份寬,呈楔形或倒置的三角形。因其位置深在,且周圍被韌帶和骨質覆蓋,所以臨床上對骶髂關節疾病主要靠影像學檢查〔14〕。臨床上X線檢查雖然被廣泛應用,但是對于關節軟骨和關節面下骨質變化的顯示不良,所以不能對骶髂關節疾病做出早期診斷〔15〕,并且常規X線片在檢查與骶髂關節病變相關的疾病時經常出現誤診。CT平掃檢查為斷層圖像,具有較高的分辨率,能清晰地觀察骶髂關節的骨質、關節面、關節腔、關節間隙和軟組織的情況,對于骶髂關節早期細微的異常變化能及早發現,是骶髂關節病變早期診斷的重要依據〔16〕。骶髂關節病變復雜,病種較多,CT的使用提高了骶髂關節病變的診斷率,但是部分疾病不典型,在鑒別診斷方面可能造成困擾,目前臨床對脊柱關節病的治療已經從疾病的早期階段開始〔17〕,對正常骶髂關節的影像學觀察有助于了解其生理特點,從而有利于提高骶髂關節疾病早期診斷和治療方案的選擇。

1 Eno JJ,Boone CR,Bellino MJ,etal.The prevalence of sacroiliac joint degeneration in asymptomatic adults〔J〕.J Bone Joint Surg Am,2015;97(11):932-6.

2 白曉東,張韶峰,龐曉東,等.骶髂關節半脫位患者功能障礙及影像學變化的164例2年隨訪〔J〕.中國臨床康復,2005;9(22):201.

3 Tan L,Zeng S,Ma C,etal.Magnetic resonance imaging for active ankylosing spondylitis〔J〕.J Central South Univ,2013;38(3):245-50.

4 應彩云.正常骶髂關節解剖測量與相關疾病CT診斷〔D〕.福州:福建醫科大學,2015.

5 王俊山,黃銀平.正常骶髂關節特殊性CT表現及其臨床意義〔J〕.華西醫學,2010;25(8):1492-4.

6 Jackson RP,McManus AM.The iliac buttress:a computed tomographic study of sacral anatomy〔J〕.Spine,1993;18(10):1318.

7 石杜芳.骶髂關節退變的非線性生物力學研究〔D〕.上海:上海交通大學,2010.

8 劉 穎,師玉濤,閆琪譯.骨骼肌肉功能解剖學〔M〕.第2版.北京:人民軍醫出版社,2015:372-4.

9 Al-khayer A,Grevitt M.The sacroiliac joint:an underestimated cause for low back pain 〔J〕.J Back Muscul Rehabil,2007;20(4):135-41.

10 Mcgrath M.Clinical considerations of sacroiliac joint anatomy:a review of function,motion and pain 〔J〕.J Osteop Med,2004;7(1):16-24.

11 Ha K,Lee J,Kim K.Degeneration of sacroiliac joint after instrumented lumbar or lumbosacral fusion:a prospective cohort study over five-year follow-up 〔J〕.Spine,2008;33(11):1192.

12 武際可.結構工程師和骨科醫生的產兒——沃爾夫定律〔J〕.力學與實踐,2014;36(6):798-801.

13 楊先文.骶髂關節的基礎與臨床研究〔D〕.廣州:南方醫科大學,2014:66.

14 Demir M,Mavi A,Gumusburun F,etal.Anatomical variations with joint space measurements on CT 〔J〕.Kobe Med Sci,2007;53(5):209-17.

15 李振明.早期強直性脊柱炎骶髂關節病變的X線、CT和MRI比較〔J〕.中國醫藥科學,2012;2(17):116-7.

16 Hammoudeh M,Alarfaj A,Chen DY,etal.Safety of tumor necrosis factor inhibitors use for rheumatoid arthritis and ankylo-sing spondylitis in Africa,the Middle East,and Asia:focus on severe infections and tuberculosis〔J〕.Clin Rheumatol,2013;32(3):293-300.

17 Braun J,Baraliakos X,Hermann KG,etal.Golimumab reduces spinal inflammation in ankylosing spondylitis:MRI results of the randomized,placebo controlled GO-RAISE study〔J〕.Ann Rheum Dis,2012;71(6):874-84.

〔2016-07-27修回〕

(編輯 曲 莉)

1 廣州中醫藥大學第二附屬醫院

2 南方醫科大學附屬中西醫結合醫院

李義凱(1962-),男,主任醫師,教授,博士生導師,主要從事軟組織痛的基礎與臨床研究。

袁 鋒(1983-),男,在站博士后,住院醫師,主要從事頸腰痛的基礎與臨床研究。

R445

A

1005-9202(2016)19-4875-04;

10.3969/j.issn.1005-9202.2016.19.094