大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)交友的信息可信度評(píng)價(jià)及行為研究

張中奇,張 侃

(1.中國科學(xué)院心理研究所,北京 100101;2.中國科學(xué)院大學(xué),北京 100049)

?

大學(xué)生網(wǎng)絡(luò)交友的信息可信度評(píng)價(jià)及行為研究

張中奇1,2,張 侃2*

(1.中國科學(xué)院心理研究所,北京 100101;2.中國科學(xué)院大學(xué),北京 100049)

研究使用問卷法調(diào)查大學(xué)生對(duì)于網(wǎng)絡(luò)交友信息的可信度評(píng)價(jià),并結(jié)合行為以探討信任心理和信任行為間的關(guān)系。研究結(jié)果顯示:⑴網(wǎng)絡(luò)交友文本信息的可信度評(píng)價(jià)存在性別差異,女性顯著高于男性,但偏離不確定的程度較小,差異存在于看到具體信息和產(chǎn)生具體互動(dòng)之前。⑵男性比女性有更高的幾率選擇合作或者做出互動(dòng)行為,但并不是建立在信任他人的基礎(chǔ)上,信任心理和信任行為是兩個(gè)分離的概念。結(jié)合以上兩點(diǎn)對(duì)單獨(dú)使用信任心理或信任行為進(jìn)行研究所得到的不一致結(jié)論進(jìn)行了討論,并提供了解決方法。進(jìn)一步提出了對(duì)于初次合作式行為具有預(yù)測(cè)性的整合模型的雛形。

信任心理;信任行為;性別差異;網(wǎng)絡(luò)人際信任

1 前言

在快節(jié)奏的現(xiàn)代社會(huì)中,網(wǎng)絡(luò)以快捷簡(jiǎn)便等優(yōu)勢(shì),塑造著我們?nèi)碌纳罘绞剑W(wǎng)絡(luò)的運(yùn)用滲透至人們生活的方方面面,衣食住行至婚姻大事。中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心顯示,至2015年6月,我國網(wǎng)民規(guī)模達(dá)6.68億;《2015年中國網(wǎng)絡(luò)婚戀交友行業(yè)報(bào)告》則稱,僅三個(gè)主流婚戀網(wǎng)站注冊(cè)用戶總數(shù)已達(dá)2.8億,與迅猛發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)相對(duì)的是頻繁見諸報(bào)端的網(wǎng)絡(luò)欺詐報(bào)道,而誠信、信任等概念也被一次次的提出討論。

信任作為一種無形資產(chǎn)在社會(huì)活動(dòng)中扮演著重要的角色,其研究在各學(xué)科都有了廣泛的發(fā)展。但由于信任在研究中難以準(zhǔn)確定位和描述,所以未形成統(tǒng)一的定義和框架,不同學(xué)科都基于所觀察到的現(xiàn)象做出了假設(shè)并形成了觀點(diǎn)和理論框架,卻沒有清楚的界定其適用范圍;即使在同一個(gè)領(lǐng)域內(nèi)也缺乏一致的定義及研究的焦點(diǎn)(Lewicki & Bunker,1994),這樣的情況延續(xù)至今(Li,2015)。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)信任的研究同樣如此,有大量的定義可供選擇,每一個(gè)都擁有各自的概念及獨(dú)特的研究側(cè)重(Corritore,Kracher,& Wiedenbeck,2003)。所以對(duì)于信任的研究,其定義的澄清和前人研究結(jié)果的梳理具有重要的理論及現(xiàn)實(shí)意義。

2 信任定義

2.1 西方信任研究中的定義

西方對(duì)于信任的研究在各學(xué)科之間有著較大的差別,大致可以分為三類:

第一類,以心理學(xué)為代表,將信任看作個(gè)人的期待或者是一種心理狀態(tài),如Robinson(1996):個(gè)體對(duì)于他人未來行為的一種期待,假設(shè)或者信念,他人行為將是有益的,有利的或者至少不是損害個(gè)體利益的(see also Rotter,1967)。

第二類,以社會(huì)學(xué)為代表,將信任作為一種社會(huì)概念。如Lewis(1985):信任存在于一種社會(huì)系統(tǒng)中,即該系統(tǒng)的成員,其行為方式根據(jù)并受保護(hù)于一種對(duì)于未來的預(yù)期,這樣的預(yù)期建立在彼此的行為方式及符號(hào)表達(dá)上(see also Barber,1983)。

第三類,視信任為一種選擇行為,Deutsch(1960)將囚徒困境引入心理學(xué)研究,使得信任帶有選擇與合作的含義在其中。選擇論其中也有劃分,一種是非理性的選擇,如Hosmer(1995):信任是個(gè)體的一種非理性的選擇行為,產(chǎn)生與個(gè)體對(duì)于當(dāng)前的事件的預(yù)期收益和損失;另外一種是理性選擇論,如Schelling(1960):信任的選擇是驅(qū)動(dòng)于有意識(shí)的利益計(jì)算,而這個(gè)計(jì)算過程建立在清晰的、內(nèi)在的、一貫的價(jià)值系統(tǒng)上。

目前針對(duì)網(wǎng)絡(luò)人際信任的研究的定義主要分為兩類,有的研究可能直接沿用某一個(gè)人際信任的定義(Feng,Lazar,& Preece,2004),有的則將網(wǎng)絡(luò)定位為一個(gè)情景因素(Corritore et al.,2003),將人際信任與情景進(jìn)行了疊加。

綜合以上可以看到,心理學(xué)關(guān)注信任的個(gè)體差異,社會(huì)學(xué)關(guān)注信任的社會(huì)功能和情景變量,而政治經(jīng)濟(jì)學(xué)等關(guān)注信任能夠產(chǎn)生的合作行為及后果。以上呈現(xiàn)的僅是定義上的分歧,還有信任的維度概念的分歧,影響信任的因素的分歧等等。而一些綜合性研究所采用的方式則是聚類分析(Ebert,2009),但由于存在廣泛的分歧,在詞匯的使用上也較為混亂,通過名稱來聚類難以理清各定義之間的關(guān)系。將西方信任研究的現(xiàn)狀形容為學(xué)科內(nèi)有序的整體混亂也許并不為過。

在長期的分歧中,信任的研究也獲得了一些共識(shí):首先,信任必須是主體明確意識(shí)到了風(fēng)險(xiǎn)的存在(Lewis & Weigert,1985);其次,信任和其他概念,如信心,合作等相似概念是有所區(qū)別(Mayer,Davis,& Schoorman,1995)。

2.2 中國信任研究中的定義

在中國信任研究中,可以列舉的本土定義數(shù)量較少,楊中芳和彭泗清(1999)則定義為:雙方對(duì)對(duì)方能夠履行他所被托付之義務(wù)及責(zé)任的一種保障感。張建新(1993)則描述為:指向某一具體人物對(duì)象的一種預(yù)付已有物質(zhì)或心理資源的行為意向。王飛雪(1999)所采用的定義為:對(duì)人或事的特性、力量和真實(shí)性的確實(shí)信任,但這一定義來自韋氏詞典。其他研究大都采用中西結(jié)合定義的方式或者直接選擇西方研究的定義,在采用西方不同的信任定義時(shí),中文對(duì)應(yīng)都使用信任一詞,使得西方信任研究較為混亂的現(xiàn)象也存在于中國的信任研究當(dāng)中,信任一詞包含了很廣的概念。

2.3 網(wǎng)絡(luò)人際信任的本土定義

在英文使用中Mcknight和Chervany(2002)曾提到:“trust”是一個(gè)含糊的詞條,3本未刪減的字典(Webster’s,Random House,and Oxford)在信任的平均定義上多達(dá)17個(gè),但信任在中文字典中的解釋單一并具有結(jié)構(gòu)性:信任即是相信而敢于托付(中國社會(huì)科學(xué)院,2012)或者相信并加以任用(羅竹風(fēng),1986),表示一種遞進(jìn)關(guān)系。信是任的前提在中國信任研究當(dāng)中是有一定的共識(shí)的(楊中芳,彭泗清,1999;鄭也夫,1999),這一點(diǎn)在西方信任研究中通常會(huì)使用整合模型,用trust antecedent等概念來表達(dá)評(píng)價(jià)別人信用的過程(Mayer et al.,1995)。

目前Mayer(1995)的整合模型和中文信任的含義較為接近,也是西方信任研究中接受度最廣的模型之一,其定義為:給予信任者將自己置于一種易受他人傷害的情形之下的意愿,這樣的意愿建立在對(duì)于他人在給予信任者認(rèn)為的重要事情上會(huì)以某種特殊方式行事的期待,而和監(jiān)視或者控制他人的能力無關(guān);另外使用了“trustworthiness”一詞來描述一個(gè)人的“誠信”或者“信用”,“perceived trustworthiness”對(duì)應(yīng)主體感知到的信用;“trustworthiness”細(xì)分為能力(ability),善意(benevolence),正直(integrity)。一般中國人也習(xí)慣將人際信任區(qū)分為對(duì)他人能力的信任和對(duì)他人人品的信任兩個(gè)方面(楊中芳,彭泗清,1999)。盡管稱謂和階段劃分上有所區(qū)別,但對(duì)于“信任”這一個(gè)現(xiàn)象本質(zhì)的理解中西方是近似的。

參照以上觀點(diǎn),本土化的網(wǎng)絡(luò)人際信任定義則是:在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下通過了解或者互動(dòng)的方式,根據(jù)他人能力及品德的評(píng)價(jià)而產(chǎn)生的對(duì)他人有可能的行為方式的預(yù)期,建立在此基礎(chǔ)之上有意愿在有風(fēng)險(xiǎn)的情況下將自己的事情托付于他人的行為。這個(gè)定義主要強(qiáng)調(diào)中文信任一詞的遞進(jìn)性。

3 研究對(duì)象及研究假設(shè)

3.1 研究對(duì)象

選擇網(wǎng)絡(luò)交友相關(guān)的文本信息作為研究對(duì)象的原因是:網(wǎng)絡(luò)是重要的信息載體,網(wǎng)絡(luò)的異步性和匿名性使得可以在沒有直接互動(dòng)的情況下了解到他人的相關(guān)信息,文本信息是最普遍的方式之一;以交友為目的所提供的信息更加的結(jié)構(gòu)化和概括化,交友行為也是人際行為中普遍的人際現(xiàn)象。

3.2 研究假設(shè)一

目前國內(nèi)針對(duì)網(wǎng)絡(luò)人際交往信任的研究有理論研究(趙競(jìng),孫曉軍,周宗奎,魏華, 牛更楓,2013),也有使用信任行為進(jìn)行研究(黃少華,2008),或者使用Rotter(1967)的人際信任量表加以改編進(jìn)行研究(丁道群 ,沈模衛(wèi),2005)。但是目前并沒有研究可以提供網(wǎng)絡(luò)人際信任的初始值(趙競(jìng)等,2013)。

初始狀態(tài)即是還沒有參與到任何實(shí)質(zhì)互動(dòng)的時(shí)候,即通俗意義上說的信任心理或信任傾向。所以這里選取了一個(gè)意思單一,且和其他研究可以進(jìn)行區(qū)分的詞,即可信度:表示可以相信(對(duì)事)或者信賴(對(duì)人)的程度(中國社會(huì)科學(xué)院,2012),也即是Mayer(1995)整合模型當(dāng)中所指的“perceived trustworthiness”。現(xiàn)實(shí)人際信任的初始狀態(tài)存在個(gè)體差異,這樣的差異是否也存在于網(wǎng)絡(luò)人際當(dāng)中,需要加以驗(yàn)證。

假設(shè)一:由個(gè)體差異引起的可信度評(píng)價(jià)差異存在于獲得具體信息之前。

3.3 研究假設(shè)二

中國的信任研究當(dāng)中,采用信任行為問卷的研究很多(彭泗清,1999;王飛雪,山岸俊男,1999;張建新,張妙清, 梁覺,2000),但是并沒有對(duì)信任行為做出過定義。西方信任研究中較多采用合作的概念,且和信任不能等同(Yamagishi,Kanazawa,Mashima,& Terai,2005)。信任行為的概念并不清晰,其是否能準(zhǔn)確反映信任心理需要進(jìn)行驗(yàn)證。綜合目前西方研究的結(jié)論,合作行為并不代表合作心理,以此推論類似信任或者合作的行為并不能代表個(gè)體具有信任心理。

假設(shè)二:愿意和不愿意采取具體行為的群體之間,可信度評(píng)價(jià)不存在差異。

4 研究方法及被試選取

研究采用問卷法,要求參與者評(píng)價(jià)經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)途徑獲取的交友信息條目(不含具體內(nèi)容)的可信度。在得到數(shù)據(jù)結(jié)果的基礎(chǔ)上,選取了具有代表性的結(jié)果對(duì)被試進(jìn)行了簡(jiǎn)要的后續(xù)訪談。

4.1 問卷?xiàng)l目選擇

問卷選擇范圍為國內(nèi)主流交友或婚戀網(wǎng)站。評(píng)價(jià)的具體條目分為8個(gè)類別59條,問卷評(píng)分方式為李克特式7點(diǎn)量表,從1(絕對(duì)不相信)至7(絕對(duì)相信)。

4.2 預(yù)測(cè)試

通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)隨機(jī)抽樣52人,檢測(cè)問卷結(jié)構(gòu)合理性及信度并修正描述語言。對(duì)所得結(jié)果使用極大方差旋轉(zhuǎn)法進(jìn)行探索性因素分析(Bartlett 的球形度檢驗(yàn)P<0.01,KMO=0.938,適合進(jìn)行因素分析),公共因子與原分類基本一致,最終結(jié)果分為10個(gè)類別,57個(gè)條目,各條目子在相應(yīng)公因子負(fù)荷>0.5,跨因子負(fù)荷<0.4,累計(jì)方差貢獻(xiàn)率72.14%。信度檢驗(yàn)結(jié)果Cronbach’s α=0.975。問卷具有良好的結(jié)構(gòu)效度和一致性信度。

4.3 被試選取

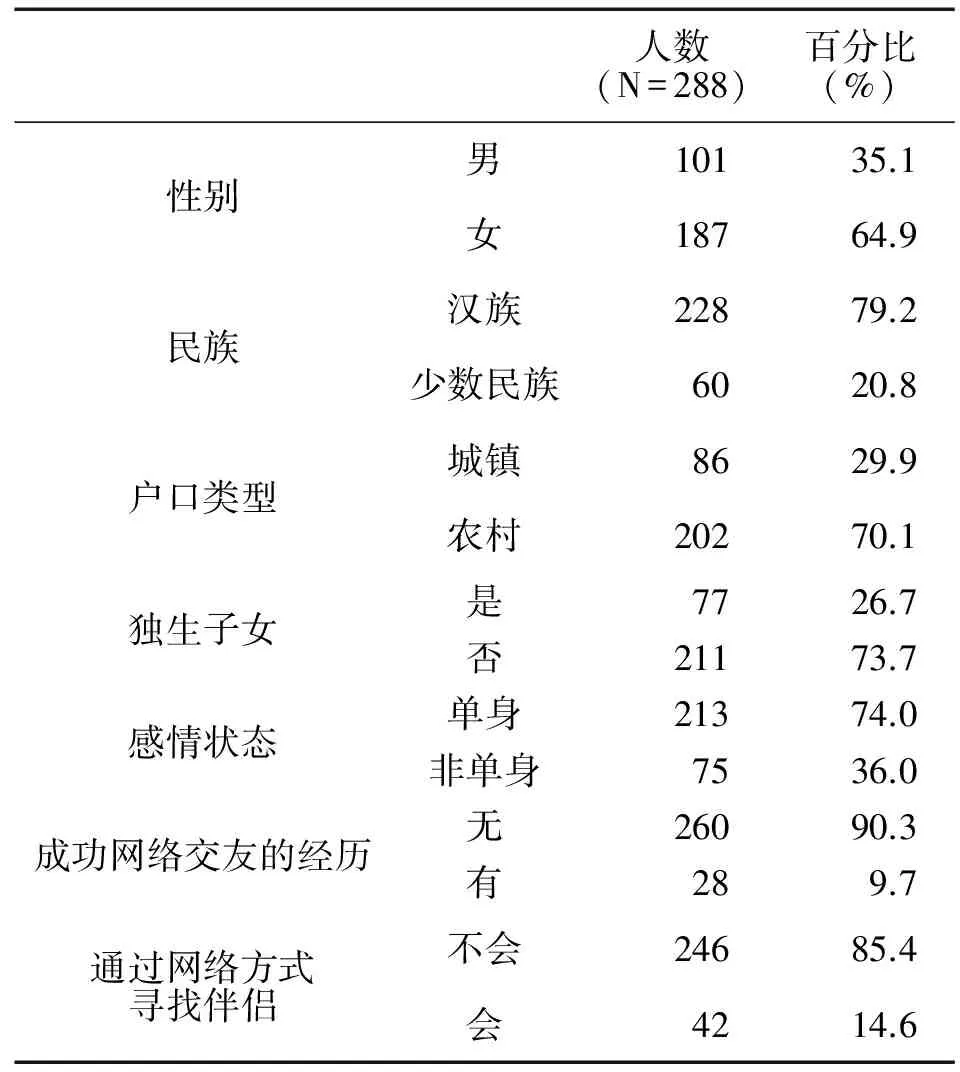

被試選自昆明某高校,共發(fā)放問卷350份,最終有效問卷288份。被試平均年齡為20.58歲,每天平均上網(wǎng)小時(shí)數(shù)3.41小時(shí),最終參與了訪談的人數(shù)為30人。樣本構(gòu)成見表1。

表1 樣本構(gòu)成

5 研究結(jié)果及討論

5.1 結(jié)果一:可信度評(píng)價(jià)的差異

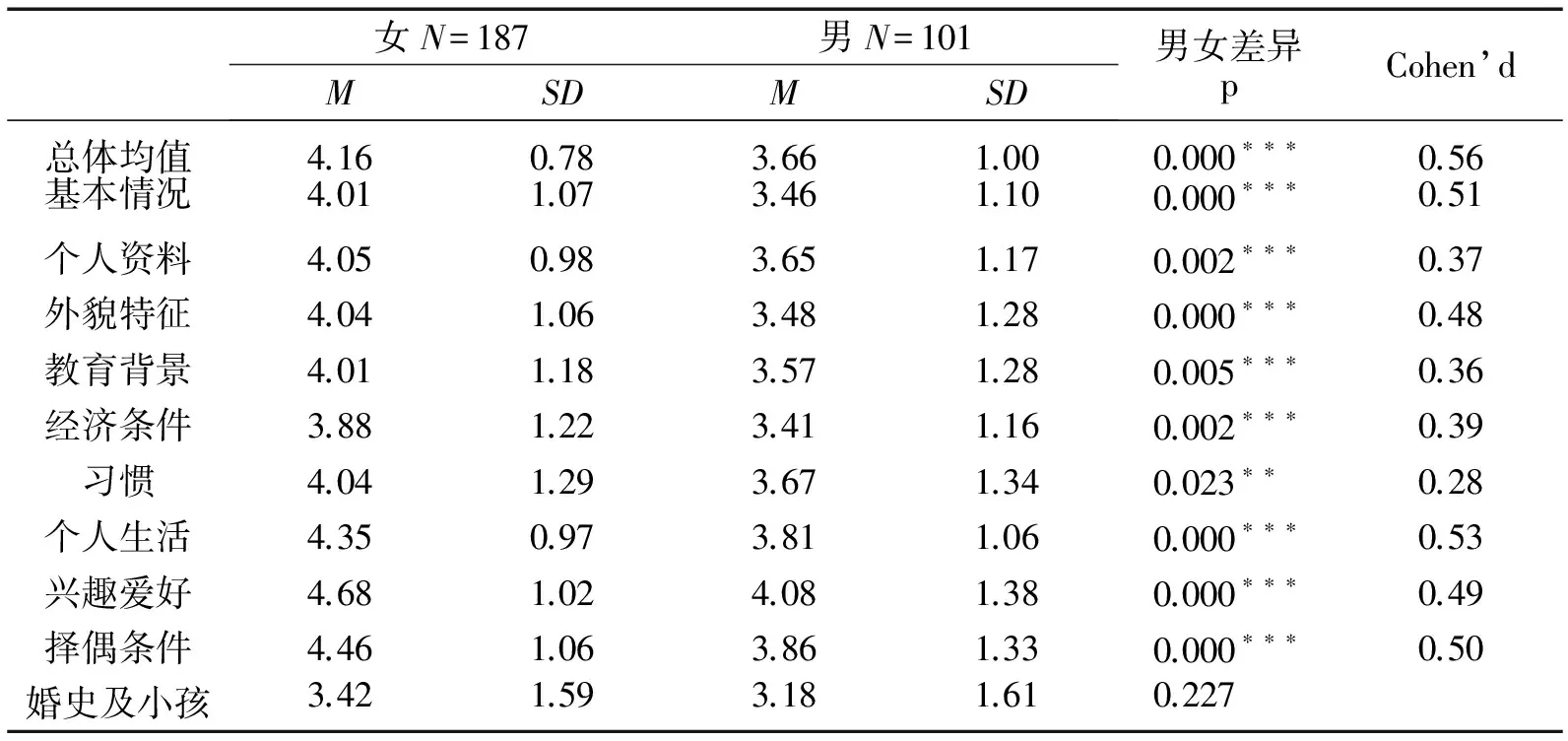

在網(wǎng)絡(luò)信息的可信度評(píng)價(jià)方面,差異主要體現(xiàn)在性別當(dāng)中,見表2。

表2 網(wǎng)絡(luò)交友信息可信度的男女差異

注:外貌特征,教育背景,興趣愛好,擇偶條件四項(xiàng)報(bào)告的為非齊性方差結(jié)果。***p<0.01,**p<0.05。

從表3可以看到:

假設(shè)一成立,可信度評(píng)價(jià)的差異存在于看到具體的信息和具體的互動(dòng)之前,反映了對(duì)網(wǎng)絡(luò)交友文本信息的初始信任值,是一種心理上的傾向。

此外,第一,總體及9個(gè)方面都存在顯著差異,但男性和女士的分值非常接近4分(不確定),偏離的幅度很小。

第二,除去婚史這一項(xiàng)外,評(píng)價(jià)最低五個(gè)項(xiàng)目當(dāng)中,有四個(gè)是一致的,多屬于客觀項(xiàng)目,可以衡量信息的準(zhǔn)確程度;最高的三個(gè)項(xiàng)目也是一致的,多屬于主觀項(xiàng),較難衡量信息的準(zhǔn)確程度,需要時(shí)間驗(yàn)證。

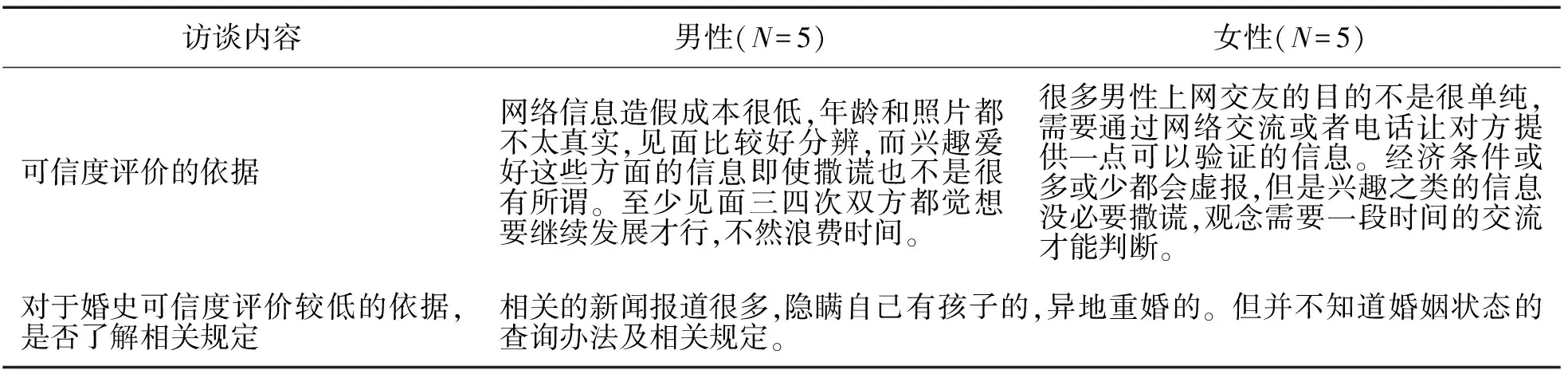

5.1.1 訪談呈現(xiàn)

表3 訪談內(nèi)容

5.1.2 討論

男性與女性都認(rèn)為在經(jīng)濟(jì)條件等方面的不誠實(shí)是一種普遍現(xiàn)象。此結(jié)果與Toma(2008)研究相似,研究中稱約有81%的交友網(wǎng)站的使用者會(huì)在自我展示中的至少一個(gè)條目上故意撒謊,最常見的條目是身高和體重。目的是將自己納入搜索引擎中的某一類的范圍;另外也有可能是由于參與者認(rèn)為有的描述可以使自己更具有吸引力。

第二,男性更關(guān)注網(wǎng)絡(luò)的情景風(fēng)險(xiǎn),女性則更關(guān)注對(duì)方的動(dòng)機(jī)和意圖。興趣愛好等被認(rèn)為是不會(huì)帶來太大風(fēng)險(xiǎn)的條目,同時(shí)也獲得了更高的可信度評(píng)價(jià),顯示出一種對(duì)于相信對(duì)方會(huì)產(chǎn)生的后果的估計(jì)。

第三,參與者并不知道婚姻的相關(guān)制度,而是通過社會(huì)事件對(duì)社會(huì)環(huán)境建立一種理解。目前的制度信任和網(wǎng)絡(luò)制度信任研究集中于合同,執(zhí)照,法律(Zucker,1986),隱私保護(hù),評(píng)價(jià)系統(tǒng),數(shù)字簽名等(Ba & Pavlou,2002),而Rotter(1967)的人際信任量表則是將人際信任和制度信任放在了一起綜合取值,這些研究都并未指明個(gè)體對(duì)制度的感知以及對(duì)制度的信任如何對(duì)人際信任造成影響。從該研究來看制度會(huì)對(duì)社會(huì)環(huán)境產(chǎn)生影響,個(gè)體能夠感知當(dāng)前的社會(huì)環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn),且會(huì)以人際信任的方式向外顯現(xiàn)。制度具有的約束力可以減少個(gè)人所需要面臨的風(fēng)險(xiǎn)或者不確定性(比如婚姻狀態(tài)如果可供個(gè)人準(zhǔn)確查詢,就沒有隱瞞的空間),也有研究將通過制度的約束把個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)減少到很小的狀態(tài)稱為“安心”或者“放心”(Yamagishi & Yamagishi,1994)。由此可見,在不同的社會(huì)環(huán)境下的信任研究并不能直接進(jìn)行橫向?qū)Ρ龋覍?duì)制度進(jìn)行普及教育并提倡一種使用制度來保護(hù)自己的觀念是有利于提升人際信任的。

5.2 結(jié)果二:可信度與行為的關(guān)系

愿意采取網(wǎng)絡(luò)方式尋找伴侶并不等于同時(shí)具有較高的可信度評(píng)價(jià),兩者可信度評(píng)價(jià)在總體和10個(gè)項(xiàng)目中均無顯著差異,見表4。愿意采取網(wǎng)絡(luò)方式尋找伴侶的42人中,男女各21人,在人數(shù)比例中,男性為20.79%,女性為11.23%。

表4 是否會(huì)采取網(wǎng)絡(luò)方式尋找伴侶的可信度差異

注:興趣愛好一項(xiàng)報(bào)告的為非齊性方差結(jié)果。

方差分析結(jié)果顯示,是否會(huì)采取網(wǎng)絡(luò)方式尋找伴侶及性別在可信度總體均值當(dāng)中交互作用不顯著F(1,284)=0.046,p=0.831。納入其他人口學(xué)資料后,在可信度總體均值當(dāng)中交互作用也不顯著F(1,284)=0.265,p=0.607。

假設(shè)二成立,有意愿采取一種合作式的行為不等于同時(shí)具有較高的可信度評(píng)價(jià),心理和行為是分離的概念,而心理上的差異僅存在與性別之間。

在問卷當(dāng)中也同時(shí)請(qǐng)參與者估計(jì)自己會(huì)有多大的幾率在瀏覽一份文本資料之后和對(duì)方進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)或者見面交流,見表5。

表5 產(chǎn)生具體行為的幾率

由表5可見:

第一:行為和動(dòng)機(jī)密切相關(guān)。此結(jié)果與Amiel and Sargent(2004)研究結(jié)果相似,網(wǎng)絡(luò)行為的差異一定程度可以由動(dòng)機(jī)進(jìn)行說明和預(yù)測(cè)。

第二:男性有更高的人數(shù)比例愿意采取網(wǎng)絡(luò)方式交友,且在所有情況下,男性產(chǎn)生具體行為的幾率都高于女性,但產(chǎn)生具體行為幾率上的差異,可以是由動(dòng)機(jī)、或者不同的行為風(fēng)險(xiǎn)、或者性別差異引起的。

5.2.1 訪談呈現(xiàn)

表6 訪談內(nèi)容

5.2.2 討論

目前信任的行為研究所得到的結(jié)果有較多分歧。如張建新(1993)提到中國被試對(duì)熟人和陌生人群體的信任要高于美國和香港被試;而王飛雪(1999)提到:中國人對(duì)于人性體現(xiàn)出高信任,但較少做出信任行為;Buchan,Croson和Solnick(2008)_ENREF_5則提到男性比女性有更多的信任行為;但Judeh(2011)則稱人際信任不能歸因于性別差異。

在解釋這些差異時(shí),有使用控制感解釋行為的性別差異(李悠,江信文,王飛雪,2014);也有使用任務(wù)風(fēng)險(xiǎn)解釋行為的性別差異(康廷虎,白學(xué)軍,2012);還有使用風(fēng)險(xiǎn)偏好解釋行為差異(Yamagishi et al.,2005)。

結(jié)合前人研究和該研究所得到的結(jié)果來看:

第一:如果采用評(píng)價(jià)性指標(biāo),網(wǎng)絡(luò)交友可信度評(píng)價(jià)女性顯著高于男性;如果采用行為指標(biāo),具有動(dòng)機(jī)的群體有更大的幾率做出行為,男性選擇做出具體行為的幾率高于女性。評(píng)價(jià)性問卷并不能直接對(duì)行為的產(chǎn)生做出解釋,行為問卷在不確定動(dòng)機(jī)等條件的情況下無法準(zhǔn)確反映參與者出于什么樣的心理,單獨(dú)使用行為或者心理指標(biāo)進(jìn)行研究可以得出截然相反的結(jié)論,且無法解釋該研究中的男性低可信度但較高幾率產(chǎn)生合作式行為,而女性高可信度但較低幾率產(chǎn)生合作行為的現(xiàn)象。前人研究中所得到不一致結(jié)論,都反映了信任在特定條件下的現(xiàn)象,僅可在相同條件下對(duì)比。

第二:網(wǎng)絡(luò)和見面交流兩者之間在性別間有風(fēng)險(xiǎn)差異,導(dǎo)致產(chǎn)生行為的幾率在性別間有明顯的變化。以上兩點(diǎn)為基礎(chǔ),用通俗的話說,即女性在心理上更愿意相信他人,而男性更愿意通過互動(dòng)去驗(yàn)證他人是否值得相信。

第三:行為是一個(gè)復(fù)合概念,是否做出具體行為,涉及到可信度評(píng)價(jià)、動(dòng)機(jī)水平、對(duì)于行為的風(fēng)險(xiǎn)/收益感知、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)偏好,以及情景是否具有約束條件(如合同)來協(xié)助控制風(fēng)險(xiǎn)等多重因素。在缺乏相互信任,或者信息不足以判斷是否能夠信任對(duì)方的情況下(如與陌生人初次互動(dòng)),需要通過無信任參與的低風(fēng)險(xiǎn)互動(dòng)來培養(yǎng)信任。無信任的合作可以產(chǎn)生信任這一點(diǎn)在先前的研究也有提及(Yamagishi et al.,2005)。

第四,為了克服行為和心理無法等同這一點(diǎn),可以采取以下方式:Yamagishi(2005)的PD/D范式或者Ferrin,Bligh和Kohles(2008)采用的裁軍游戲。兩者都將行為和心理進(jìn)行了分開記錄,以此觀察行為和心理之間的關(guān)系。同時(shí),也可以對(duì)于范式做一些修改,收集參與者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的感知、動(dòng)機(jī)水平等,以此來適應(yīng)不同研究需要并進(jìn)一步確定信任心理和行為的關(guān)系。

6 未來研究方向

信任無疑是一個(gè)復(fù)雜的概念,從中西方的研究來看,從定義到結(jié)論都有爭(zhēng)議。前人研究當(dāng)中,使用了不同定義,或者分別使用信任心理和信任行為進(jìn)行研究的結(jié)果,需要進(jìn)一步梳理,并闡明其中的關(guān)系。

廣義的網(wǎng)絡(luò)人際始終帶有情景因素,目前并沒有研究可以指明“網(wǎng)絡(luò)上的人”是一個(gè)和“現(xiàn)實(shí)中的人”相對(duì)的整體概念或者網(wǎng)絡(luò)僅僅只是情景因素。進(jìn)一步的細(xì)化有助于了解網(wǎng)絡(luò)和現(xiàn)實(shí)人際信任的本質(zhì)。

信任是一個(gè)非常個(gè)人化的概念,但數(shù)據(jù)體現(xiàn)出一種共性,客觀指標(biāo)低于主觀指標(biāo),除了吸引異性以外,評(píng)估信息準(zhǔn)確性的難易度是否會(huì)導(dǎo)致信任的差異,或者有其他的影響因素并不是很明確。

制度信任是信任研究的重點(diǎn)之一,對(duì)于制度的感知、執(zhí)行、信任程度等對(duì)人際信任的影響并不明確。由制度所產(chǎn)生的“安全感”和需要個(gè)體面臨風(fēng)險(xiǎn)所產(chǎn)生“信任”,兩者如何區(qū)分,如何相互影響需要進(jìn)一步確定。

可信度的評(píng)估,動(dòng)機(jī)水平,風(fēng)險(xiǎn)/收益的感知,風(fēng)險(xiǎn)偏好,約束條件都作用于行為的產(chǎn)生。這個(gè)整合模型是否能夠?qū)δ吧顺醮魏献骰蚧?dòng)行為的產(chǎn)生做出預(yù)測(cè)需要進(jìn)行驗(yàn)證。而在親密程度不同的群體間,產(chǎn)生行為的條件是否完全相同需要進(jìn)一步的研究。

在實(shí)證研究所采用的范式當(dāng)中,較難反映情感因素如何起效,所得出的結(jié)論更像是一種理智信任,目前并沒有研究專門針對(duì)情感因素的研究范式。交友行為需要情感因素參與,可以作為一個(gè)良好的切入點(diǎn),以此來逐步建立情感型信任的模型。

在特定條件下,女性和男性做出互動(dòng)行為的幾率可以是大致相同的,在網(wǎng)絡(luò)交友環(huán)境下所得到的結(jié)論,是否適用于其他社會(huì)活動(dòng),需要進(jìn)一步的驗(yàn)證。

丁道群,沈模衛(wèi).(2005).人格特質(zhì)、網(wǎng)絡(luò)社會(huì)支持與網(wǎng)絡(luò)人際信任的關(guān)系.心理科學(xué),28(2),300-303.

黃少華.(2008).青少年網(wǎng)絡(luò)人際信任及其影響因素研究.寧夏大學(xué)學(xué)報(bào)(人文社會(huì)科學(xué)版),30(1),152-156.

康廷虎, 白學(xué)軍.(2012).任務(wù)類型和性別屬性對(duì)人際信任的影響.心理發(fā)展與教育,28(5),456-462.

李悠,江信文, 王飛雪.(2014).性別及控制感對(duì)中國大學(xué)生信任行為的影響.心理與行為研究,12(6),847-850.

羅竹風(fēng).(1986).漢語大詞典.上海辭書出版社.

彭泗清.(1999).信任的建立機(jī)制:關(guān)系運(yùn)作與法制手段.社會(huì)學(xué)研究,(2),55-68.

王飛雪, 山岸俊男.(1999).信任的中、日、美比較研究.社會(huì)學(xué)研究,(2),69-84.

楊中芳, 彭泗清.(1999).中國人人際信任的概念化:一個(gè)人際關(guān)系的觀點(diǎn).社會(huì)學(xué)研究,(2),3-23.

張建新, Michael H.B.(1993).指向具體人物對(duì)象的人際信任:跨文化比較及其認(rèn)知模型.心理學(xué)報(bào),25(02),164-172.

張建新,張妙清, 梁覺.(2000).殊化信任與泛化信任在人際信任行為路徑模型中的作用.心理學(xué)報(bào),32(3),311-387.

趙競(jìng),孫曉軍,周宗奎,魏華, 牛更楓.(2013).網(wǎng)絡(luò)交往中的人際信任.心理科學(xué)進(jìn)展,21(8),1493-1501.

鄭也夫.(1999).信任:溯源與定義(pp.118-123).北京社會(huì)科學(xué).

中國社會(huì)科學(xué)院.(2012).現(xiàn)代漢語詞典.商務(wù)印書館.

Amiel,T.,& Sargent,S.L.(2004).Individual differences in Internet usage motives.ComputersinHumanBehavior,20(6),711-726.

Ba,S.,& Pavlou,P.A.(2002).Evidence of the effect of trust building technology in electronic markets:Price premiums and buyer behavior.MisQuarterly,26(3),243-268.

Barber,B.(1983).The Logic and Limits of Trust.RutgersUniversityPress,2(3),77-78.

Buchan,N.R.,Croson,R.T.A.,& Solnick,S.(2008).Trust and gender:An examination of behavior and beliefs in the Investment Game.JournalofEconomicBehavior&Organization,68(3-4),466-476.

Corritore,C.L.,Kracher,B.,& Wiedenbeck,S.(2003).On-line trust:Concepts,evolving themes,a model.InternationalJournalofHuman-ComputerStudies,58(6),737-758.

Deutsch,M.(1960).The Effect of Motivational Orientation upon Trust and Suspicion.HumanRelations,13(2),123-139.

Ebert,T.A.E.(2009).Facets of Trust in Relationships - A Literature Synthesis of Highly Ranked Trust Articles.JournalofBusinessMarketManagement,3(1),65-84.

Feng,J.,Lazar,J.,& Preece,J.(2004).Empathy and online interpersonal trust:A fragile relationship.Behaviour&InformationTechnology,Volume,23(2),97-106.

Ferrin,D.L.,Bligh,M.C.,& Kohles,J.C.(2008).It takes two to tango:An interdependence analysis of the spiraling of perceived trustworthiness and cooperation in interpersonal and intergroup relationships.OrganizationalBehavior&HumanDecisionProcesses,107(2),161-178.

Hosmer,L.T.(1995).Trust:The connecting link between organizational theory and Philosophical ethics.AcademyofManagementReview,20(2),379-403.

Judeh,M.(2011).Interpersonal Trust and its Relationship to Demographic Factors:An Empirical Study.EuropeanJournalofScientificResearch,(55),154-163.

Lewicki,R.J.,& Bunker,B.B.(1994).Trust in relationships:A model of development and decline.In B.B.Bunker & J.Z.Rubin(Eds.),Conflict,CooperationandJustice(pp.133-173).Garland Publishing,New York.

Lewis,J.D.,& Weigert,A.(1985).Trust as a Social Reality.SocialForces,63(4),967-985.

Li,P.P.(2015).Trust as a Leap of Hope for Transaction Value:A Two-Way Street Above and Beyond Trust Propensity and Expected Trustworthiness.Motivation&Emotion,62,37-53.

Mayer,R.C.,Davis,J.H.,& Schoorman,F(xiàn).D..(1995).An Integrative Model of Organizational Trust.AcademyofManagementReview,20(3),709-734.

Mcknight,D.H.,& Chervany,N.L.(2002).What Trust Means in E-Commerce Customer Relationships:An Interdisciplinary Conceptual Typology.InternationalJournalofElectronicCommerce,6(2),35-59.

Robinson,S.L.(1996).Trust and Breach of the Psychological Contract.AdministrativeScienceQuarterly,41(4),574-599.

Rotter,J.B.(1967).A new scale for the measurement of interpersonal trust 1.JournalofPersonality,35(4),651-665.

Schelling,T.C.(1960).The Strategy of Conflict.JournaloftheAmericanStatisticalAssociation,9(3),3-8.

Toma,C.L.,Hancock,J.T.,& Ellison,N.B.(2008).Separating fact from fiction:An examination of deceptive self-presentation in online dating profiles.Personality&SocialPsychologyBulletin,34(8),1023-1036.

Yamagishi,T.,Kanazawa,S.,Mashima,R.,& Terai,S.(2005).Separating Trust from Cooperation in a Dynamic Relationship:Prisoner’s Dilemma with Variable Dependence.RationalityandSociety,17(3),275-308.

Yamagishi,T.,& Yamagishi,M.(1994).Trust and commitment in the United States and Japan.Motivation&Emotion,18(2),129-166.

Zucker,L.G.(1986).Production of trust:Institutional sources of economic structure,1840-1920.ResearchinOrganizationalBehavior,8(4),53-111.

Perceived Trustworthiness of Online Dating Information and Behavior Research in College Students

Zhang Zhongqi1,2,Zhang Kan2

(1.Institute of Psychology,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100101;2.University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049)

This study explored the relationship of trust between psychological level and behavioral level by means of a questionnaire related to the perceived trustworthiness of the text information and behaviors on online interpersonal relationship.It was found:(1)Gender difference of perceived trustworthiness on text information emerged,females had higher trust level than males significantly,small degree of deviation from uncertainty and the discrepancy existed before actual interaction or reach concrete information.(2)Males had higher probability to chose cooperate or interact whit others than females but without trust others psychologically,trust behaviors and trust psychological state were separated from each other.Why single index of trust level or trust behavior were not in parallel was discussed and an integrative model predicting initial trust behavior was suggested.

perceived trustworthiness;trust behavior;gender difference;online interpersonal trust

B848

A

1003-5184(2016)05-0439-07

*通訊作者:張侃,E-mail:zhangk@psych.ac.cn。