雙側胸腔鏡胸腺擴大切除術治療重癥肌無力的臨床觀察

許辰陽+江文發++曾淦華+吉靈

[摘要] 目的 探討利用雙側胸腔鏡進行胸腺擴大切除手術的臨床效果及其對患者生活質量的影響。 方法 選取2012年12月~2016年3月我院收治的重癥肌無力患者(均為我科行胸腺擴大切除術者)為研究對象,共64例,隨機分為觀察組32例和對照組32例,其中觀察組患者均行雙側胸腔鏡胸腺擴大切除手術,對照組患者均行開放性手術,觀察兩組患者的治療效果、生活質量評分以及手術的各項指標,并進行統計分析。 結果 觀察組患者治療有效率明顯高于對照組(P<0.05)。觀察組與對照組治療前生活質量評分比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療后兩組均有明顯改善,觀察組患者改善效果明顯優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組和對照組患者術后引流時間差異無統計學意義(P>0.05);觀察組患者手術時間明顯短于對照組,術中出血量、術后肺部感染率、重癥肌無力危象、住院時間明顯少于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。 結論 雙側胸腔鏡胸腺擴大切除術治療重癥肌無力(MG)具有較好的臨床效果,能夠加快康復速度、縮短住院時間、減少術后肌無力危象發生率,綜合提高患者生活質量,值得臨床推廣應用。

[關鍵詞] 雙側胸腔鏡;胸腺擴大切除手術;重癥肌無力危象;生活質量

[中圖分類號] R746.1;R655.7 [文獻標識碼] B [文章編號] 1673-9701(2016)26-0049-03

重癥肌無力(myasthenia gravis,MG)是一種病因不明的自身免疫性疾病,輕者表現為眼瞼下垂、肢體無力,重者可有吞咽困難、構音障礙或呼吸困難[1]。合并胸腺增生或胸腺瘤的重癥肌無力是胸腺擴大切除手術的適應證[2]。手術可使肌無力癥狀部分或完全緩解。一般正常成年其胸腺會萎縮并失去功能,但患有重癥肌無力的患者約有80%其胸腺腫大或是患有胸腺瘤[3]。女性患者中較多屬于胸腺腫大,但男性患者中胸腺腫大者與患有胸腺瘤者人數比例相當,約70%檢出血液中有抗乙酰膽堿受體抗體。電視胸腔鏡手術廣泛用于治療重癥肌無力,術后面臨的最大問題是較高的復發率[4]。本文選取2012年12月~2016年3月我院收治的重癥肌無力患者(在我科行胸腺擴大切除術者)為研究對象,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇2012年12月~2016年3月我院收治的重癥肌無力患者作為研究對象,所有患者術前均行乙酰膽堿受體抗體測定、肌電圖檢測、新斯的明實驗,均為我科行胸腺擴大切除術者,共64例,隨機分為觀察組32例和對照組32例,觀察組男15例,女17例;年齡23~43歲,平均(31.7±3.5)歲;病程2個月~6年,平均(34.2±3.9)個月。對照組男16例,女16例;年齡22~42歲,平均(32.5±3.2)歲;病程3個月~6年,平均(36.2±3.3)個月。兩組患者在年齡、性別及病程方面沒有明顯差異(P>0.05),具有可比性。

1.2治療方法

(1)觀察組患者行雙側胸腔鏡胸腺擴大切除手術,基本手術步驟:①先從左側胸腔手術,胸腔鏡下探查胸腺。②以左膈神經前沿為界,超聲刀從胸腺下極切開縱隔胸膜,完全顯露胸腺左葉,同時切除心膈角脂肪。③更換體位從右側胸腔鏡手術,以右膈神經為界上至胸腺上極,下至心膈角,用分離鉗和超聲刀緊貼胸骨后和心包表面向上剝離胸腺右葉,直達左無名靜脈水平,同時切除右心膈角脂肪,將完整切除的胸腺組織及清除左、右心膈角的脂肪組織裝入標本袋,從胸壁切口取出。④放置引流管,縫閉切口。(2)對照組患者均行開放性手術方式。患者平臥位,全身麻醉,經口氣管插管,肩下墊枕,常規消毒鋪巾,將皮膚向頭側和腳側充分牽拉暴露胸骨,在胸骨上切跡處或在劍突處將胸骨向上提起,然后用鋸將胸骨正中劈開,充分顯露頸部和胸腺下部。胸骨后置多孔引流管一根,如縱隔胸膜已破或大量脂肪組織需清掃時不能保留縱隔胸膜(多在右側),可與右胸7、8肋間置胸腔閉式引流管一根,不需放置胸骨后縱隔引流管。

1.3評價指標

觀察兩組患者的治療效果、生活質量評分以及手術的各項指標,并進行統計分析。其中手術的各項指標主要包括手術時間、術中出血量、術后引流時間、術后肺部感染率和住院時間等。生活質量評價采用QLQ評價標準[5]。其中QLQ評價包括軀體、角色、認知、情緒、社會、總生活質量等6 項,通過調查統計數據,使所有單項的得分 0~100分,得分越高表示患者的生活質量越好。療效評價標準:完全緩解:患者不用藥物無癥狀或殘留輕微癥狀,勝任日常工作和生活;部分緩解:癥狀較術前改善;穩定:術后癥狀無改善、服用藥物劑量與術前相同;惡化:藥物用量增加或癥狀惡化,或二者兼有,死亡。有效率=(完全緩解+部分緩解)/總例數×100%。

1.4統計學處理

采用統計學軟件SPSS 20.0對收集的雙側胸腔鏡進行胸腺擴大切除手術治療的效果相關數據進行整理與統計分析,計量資料以均數±標準差(x±s)表示,采用t檢驗,計數資料采用χ2檢驗,P<0.05表示差異有統計意義。

2 結果

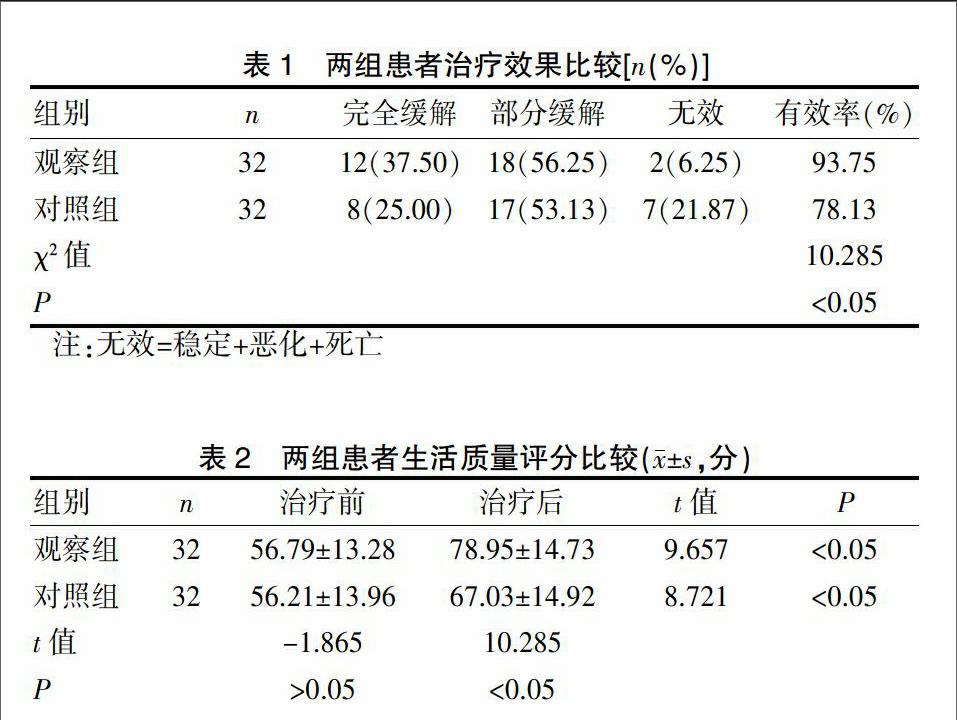

2.1 兩組患者治療效果比較

觀察組的有效率為93.75%,明顯高于對照組的78.13%,觀察組患者治療有效率明顯高于對照組(P<0.05)。見表1。

2.2兩組患者生活質量評分比較

兩組患者治療前生活質量評分差異無統計學意義(P>0.05);治療后兩組均有明顯改善,觀察組患者改善效果明顯優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

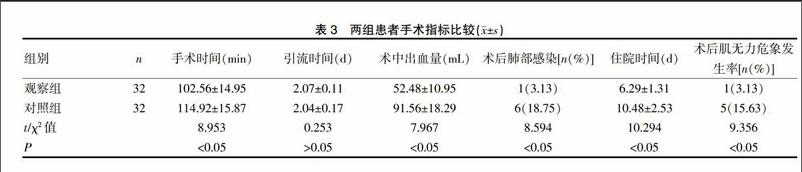

2.3兩組患者手術指標比較

觀察組和對照組患者術后引流時間差異無統計學意義(P>0.05);觀察組患者手術時間明顯短于對照組,術中出血量、術后肺部感染率和住院時間明顯少于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。觀察組術后重癥肌無力危象發生率3.13%,對照組發生率15.63%,兩組比較,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

3討論

重癥肌無力癥的主要特征為:當持續運動時,骨骼肌肌肉會產生漸進性的無力及疲乏的癥狀[6,8]。肌肉無力的癥狀主要是因為與肌肉神經傳導相關的乙酰膽堿受體被自體抗體所阻斷造成,故患者血清中乙酰膽堿受體自體抗體的出現是重要的診斷指標。此外在85%的重癥肌無力的患者胸腺組織會產生組織增生或腫瘤的變化[9,10]。

從基因表達芯片分析來探討重癥肌無力癥患者胸腺組織變化(胸腺組織增生及胸腺瘤)的致病機制。與免疫反應相關的基因,在胸腺組織增生中有較高表現量;而與細胞轉移或是細胞吸附相關的基因,則在胸腺瘤組織有較高表現量。

重癥肌無力為一自體免疫疾病,主要癥狀為眼肌或全身性肌肉無力。分析發病年齡與胸腺狀態發現晚發病的患者且有胸腺瘤者增多[11]。早發病的患者有較多比例屬于血液中檢測出抗乙酰膽堿受體抗體。臨床癥狀越嚴重者的患者患有胸腺瘤的比例越高。臨床癥狀越嚴重者血液中檢測出抗乙酰膽堿受體抗體的比例明顯增加。如果以不同的發病年齡高峰進行分析可以發現男性在發病年齡介于20~50 歲,胸腺腫大者與患有胸腺瘤者比例相當,但大于50歲者則幾乎是患有胸腺瘤者;女性則是在發病年齡大于40歲,為胸腺腫大者與患有胸腺瘤者比例相當[12-15]。而就臨床分類上,雖然有些等位基因型的增減與患者有關,但表現抗原的過程大多為蛋白質交互作用,與T細胞的篩選過程有關。如果能搭配觀察細胞激素與細胞激素受體基因是否發生變異,或許有機會得以了解表現抗原過程中出現何種問題[16]。再者,過往研究也發現肌無力癥患者也可能有乙酰膽堿受體基因的突變,如果有機會也可進行表現于神經肌肉交接處的基因突變檢測。如果能以基因芯片大規模掃描患者基因體的單一核酸多態性,也是發現未知與肌無力癥相關基因的好方法[17]。

手術治療在重癥肌無力的應用已是神經內科和胸外科醫師的共識,開放、胸腔鏡、入徑是一個值得探討的問題。在進行雙側胸腔鏡胸腺擴大切除術治療時由于胸腺組織較脆,在鉗夾和牽拉過程中容易破碎斷裂,其中以胸腺上極最容易斷裂遺漏[18]。因而在操作及牽引時需輕柔,切忌粗暴。切除胸腺后,要仔細檢查標本是否完整[19]。對于伴有重癥肌無力的患者,為達到完全切除胸腺的目的,術中要仔細檢查胸腺床,要清楚看到無名靜脈匯入上腔靜脈而血管表面無脂肪組織。術中要仔細辨認雙側膈神經,注意勿損傷,同時要清掃雙側心膈角脂肪組織。有時胸腺上極會有解剖變異,會伸到無名靜脈后方,故手術要仔細鑒別和解剖[20]。嚴密術后監護極為重要,重癥肌無力胸腔鏡胸腺切除術后患者雖具創傷小的優點,但麻醉和胸內切除范圍較大時仍會誘發重癥肌無力危象。

本組資料顯示,雙側胸腔鏡胸腺擴大切除術治療重癥肌無力(MG)具有較好的臨床效果,能夠加快康復速度、縮短住院時間、減少肌無力危象的發生,綜合提高患者生活質量,值得臨床推廣應用。

[參考文獻]

[1] 李秀華,李曉麗,段瑞生,等. 1,25(OH)2D3誘導實驗性自身免疫性重癥肌無力大鼠免疫耐受的機制[J]. 山東大學學報(醫學版),2015,28(8):132-133.

[2] 李文姍,余琦,李寧. 胸腺瘤中EGFR和IGF-1R的表達及其意義[J]. 臨床與實驗病理學雜志,2016,32(3):297-300.

[3] 陳慧,李亨,岳龍濤,等. AG490對實驗性自身免疫性重癥肌無力大鼠的治療作用[J]. 山東大學學報(醫學版),2016,29(4):71-72.

[4] 張玲玲,高永平,魏素霞,等. 臨床護理路徑在胸腺瘤伴重癥肌無力手術患者中的應用[J]. 廣東醫學,2016,12(3):1903-1905.

[5] 仲星星,湯可娜,吳帥,等. 重癥肌無力患者血脂異常與糖皮質激素敏感的相關性分析[J]. 臨床神經病學雜志,2016,20(3):164-167.

[6] 郭麗麗,黃志,吳懼. Th1/Th9/Th17細胞失衡對實驗性自身免疫性重癥肌無力幼鼠的影響及機制初探[J]. 重慶醫科大學學報,2014,17(2):167-172.

[7] 李淑華,蘇聞,蔣云,等. 重癥肌無力患者前瞻性記憶障礙研究[J]. 中國神經免疫學和神經病學雜志,2014,33(1):5-8.

[8] 王健健,王麗華. 重癥肌無力風險單核苷酸多態性研究進展[J]. 中國神經免疫學和神經病學雜志,2014,33(1):48-51.

[9] 陳娟,鄭龍,胡曉晴. 中國南方地區中青年和老年重癥肌無力的臨床特點對比[J]. 中國老年學雜志,2014,23(3):818-819.

[10] 王莉莉,謝琰臣,賀茂林. 預測眼肌型重癥肌無力預后的臨床評分方法[J]. 中國神經精神疾病雜志,2014,19(2):83-86.

[11] 王琦,岳耀先,洪宇,等. IL-17A基因rs8193037和rs1974226位點多態性與重癥肌無力的相關性研究[J]. 中風與神經疾病雜志,2014,24(4):328-331.

[12] 陳明兵,張毅,廖明鋒,等. 雙側胸椎旁神經阻滯復合全麻用于重癥肌無力患者胸腺切除術的臨床效果[J]. 臨床麻醉學雜志,2014,19(4):350-352.

[13] 李海峰,高翔,譯. 美國重癥肌無力基金會關于重癥肌無力臨床試驗的建議[J]. 中國神經免疫學和神經病學雜志,2013,32(1):374-375.

[14] 徐向青. 益氣祛濕方治療重癥肌無力的臨床療效及其免疫調節作用觀察[J]. 中國中西醫結合雜志,2013,21(2):177-179.

[15] 張捷,李雙玲,王東信,等. 重癥肌無力伴胸腺瘤患者術后發生肌無力危象的危險因素分析[J]. 實用醫學雜志,2013,27(1):50-52.

[16] 張其剛,齊科雷,曲曉翰,等. 胸腺瘤患者胸腺淋巴細胞Fas表達與重癥肌無力的相關性[J]. 中國神經免疫學和神經病學雜志,2013,32(2):116-120.

[17] Alper Toker,Suat Erus,Sedat Ziyade,et al. It is feasible to operate on pathological Masaoka stage I and II thymoma patients with video-assisted thoracoscopy: Analysis of factors for a successful resection[J]. Surgical Endoscopy,2013,29(5):192-193.

[18] Giuseppe Marulli,Federico Rea,Franca Melfi,et al. Robot-aided thoracoscopic thymectomy for early-stage thymoma: A multicenter European study[J]. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery,2012,22(5):283-286.

[19] Polymeris A,Karoutsou E,Doumouchtsis K. Seronegative Myasthenia Gravis and Graves Disease. Is there a link?[J].Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2012,29(5):573-574.

[20] Arjun Pennathur,Irfan Qureshi,Matthew J,et al. Comparison of surgical techniques for early-stage thymoma: Feasibility of minimally invasive thymectomy and comparison with open resection[J]. The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery,2015,28(3):568-569.

(收稿日期:2016-06-30)