奧運男子十項全能運動特征的因子聚類分析

盧 剛,徐細根

?

奧運男子十項全能運動特征的因子聚類分析

盧 剛1,徐細根2

應用因子分析和聚類分析方法,對第23-30屆奧運會男子十項全能共計64名運動員成績進行了分析。結果表明,奧運會男子十項全能運動員成績結構中速度因子居首,力量因子次之,耐力因子與技術因子分居第三、四位;聚類結果表明,奧運選手力量型最多,速度型選手更容易獲得好成績,而均衡型選手因基礎力量差受到限制。研究結果進一步驗證了“速度為先導,力量是推進整體的原動力”的現代全能訓練理念。

奧運會;十項全能;因子;聚類;類型

1 前言

全能評分表的每一次改變都使十項全能朝著更全面、更均衡和更高水平邁進一步。現行的全能評分表,對10個單項都提出了更高的要求,只有每一項都達到高水平,才能獲得理想的總分。因此,在人們的印象里,當今世界優秀男子十項全能選手只有一個類型“全能型”,力求男子“十全十美”[1]。事實上,這只是一個理想的假設而已,運動員的各項身體素質發展不一、技術水平也非平行同步,僅用“全能”一詞概括所有運動員的特征過于籠統或有失偏頗,因此研究優秀全能運動員的類型特征很有必要。本文通過對第23-30屆奧運會男子十項全能前8名運動員的成績進行因子分析的基礎上,對獲得的運動員的因子得分進行系統聚類分析,以對奧運會選手的參賽類型特征進行分析研究。

2 研究對象與方法

2.1 研究對象

第23-30屆奧運會男子十項全能前8名,共64人(次)。

2.2 研究方法

2.2.1 文獻資料法

通過中國期刊網查詢關鍵詞“十項全能”,獲得相關研究文獻20余篇,專著近10部,對本研究選題有了較為全面的認識。

2.2.2 數理統計法

應用國際田聯公布的十項全能自動積分系統對運動員成績進行得分換算匯總,建立數據庫,應用通用統計軟件SPSS 13.0 for windows進行因子分析與聚類分析。

3 結果與分析

3.1 單項成績的因子分析

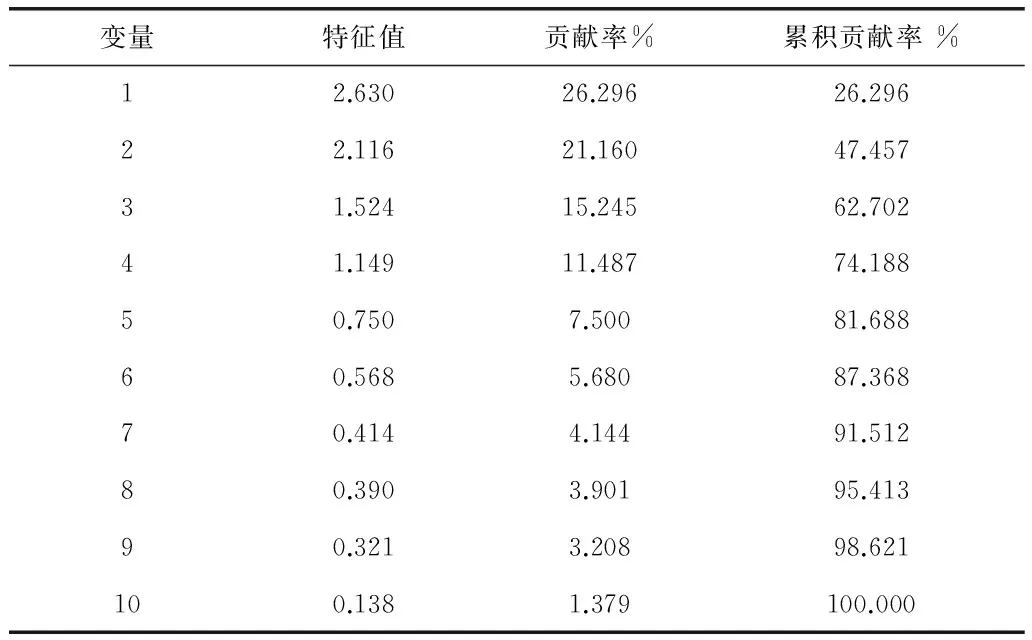

將十項全能的10個單項作為變量:100米、跳遠、鉛球、跳高、400米、110米欄、鐵餅、撐桿跳高、標槍、1500米分別定義為 x1- x10。以運動員單項成績作為樣本觀測值,進行因子分析,得到如下結果(見表1)。根據表1,按照特征值λi>1的原則提取4 個主成分,這4個主成分的累計貢獻率達到了74.188%,基本反映了數據包含的信息,符合主成分分析的要求,據此得到奧運會全能成績的正交旋轉載荷因子矩陣(見表2)。

表1 奧運會全能成績的因子分析

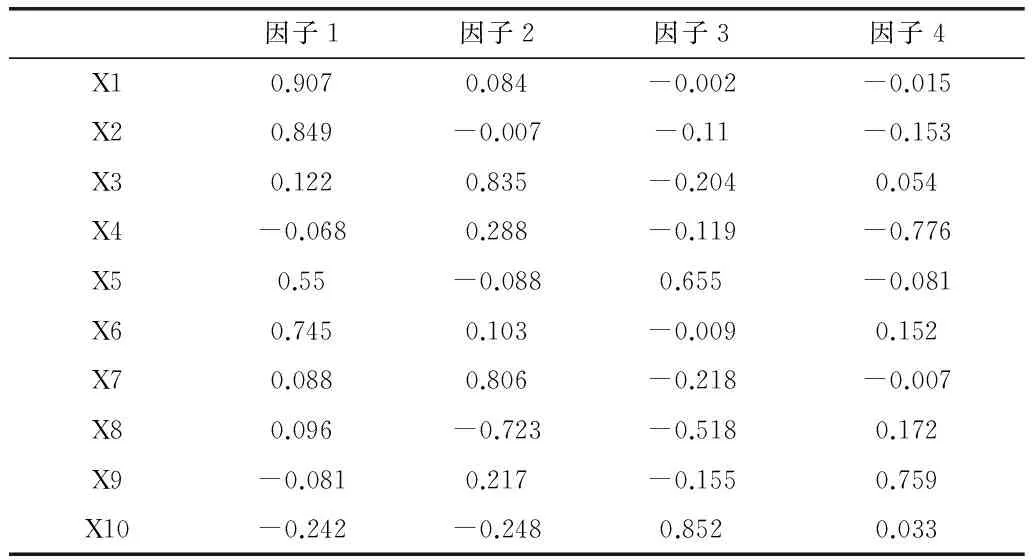

表2 奧運會全能成績的正交旋轉載荷因子矩陣

從表2看,因子1上載荷較大的變量有x1,x2,x6(100米、跳遠、110米欄);因子2載荷大的有x3,x7,x4(鉛球、鐵餅、跳高);因子3載荷大的有x5,x10(400米、1500米);因子4載荷大的是x9,x8(撐桿跳高、標槍)。這一結果與之前的研究差別不大[2]。該結果說明,在奧運會前八名運動員的成績結構中,100米、跳遠、110米欄三個單項的影響最大,這三個項目都與速度素質密切相關,可稱之為速度因子;盡管跳高的載荷不大,但在因子2中載荷較高的鉛球、鐵餅與運動員的力量素質相關較高,成為力量因子;400米、1500米體現的是運動員的速度耐力素質水平,因此因子3命名為耐力因子;撐桿跳高、標槍技術性強,定義為技術因子。已有研究表明速度爆發力被視為全能運動員的核心素質[3],關岡川雄等人指出:增加力量不僅對投擲項目有利,而且通過提高彈跳力和速度,對跑跳項目都有好的影響[4]。在4個因子中,速度與力量因子居前,說明奧運選手的成績結構特征體現了“速度為先導,力量是推進整體的原動力”的現代全能訓練理念[3]。

3.2 因子得分聚類

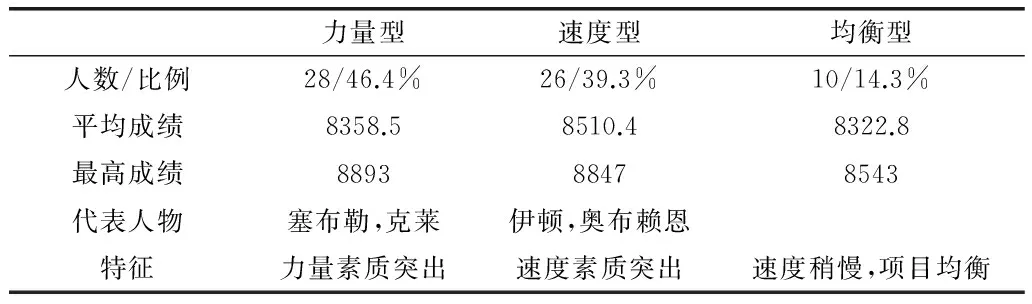

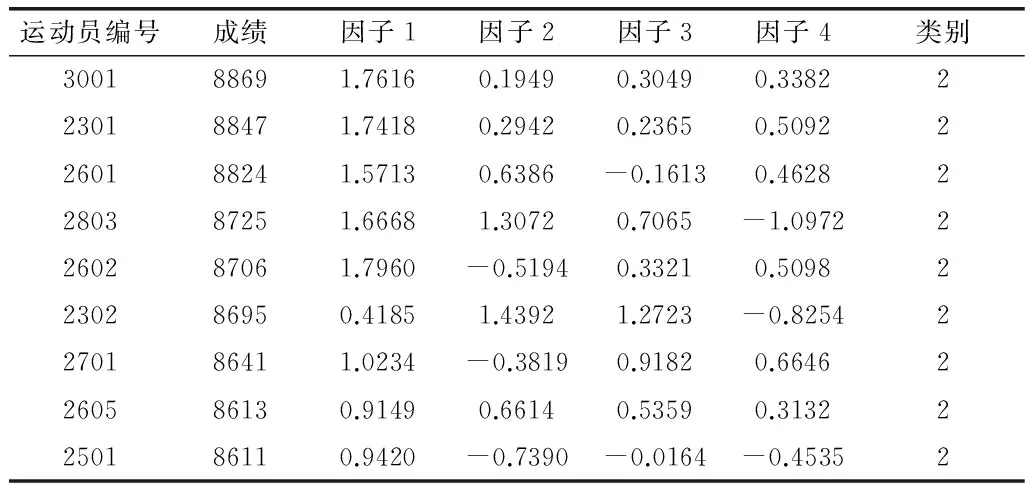

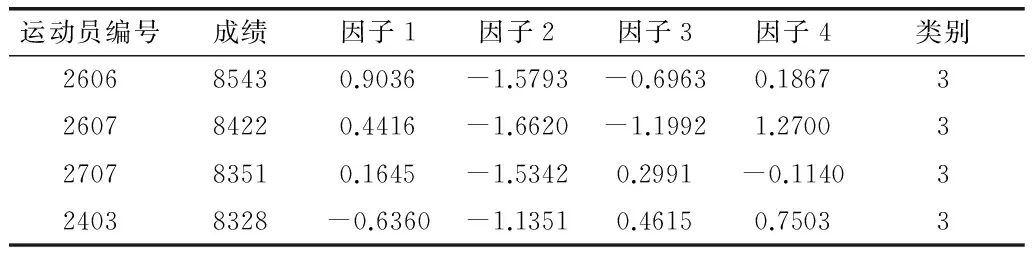

將因子分析后作為新變量保存在數據文件中的各觀測樣本的因子得分作為新變量,對原樣品進行層次聚類[5]。為便于區分,將運動員按屆次、名次進行編號,例如第23屆第1名編號2301,第23屆第2名編號2302…以此類推。通過聚類可以發現(見表3),在共計64個研究樣本中,第一類的共性特點為因子2得分較高,其它因子中也有一項得分較高,總體上力量素質突出,命名為力量型,總計28人(次),占總人數的46.4%,該類型最高成績為8893分,平均成績8358.5分,代表人物為第28屆奧運會冠軍、世界紀錄保持者塞布勒,第29屆奧運會冠軍克萊;第二類為因子1得分明顯優于其它因子,故命名為速度型,該類型計26人(次),占總人數的39.3%,最高成績8869分,平均成績8510.4分,代表人物有第23屆奧運會冠軍湯普森,27屆奧運會冠軍奧布賴恩,第30屆奧運冠軍伊頓;第三類總體表現為因子2得分低,其它因子得分較均衡,屬于力量稍差但項目均衡的類型,命名為均衡型,該類型人數僅10人,占14.3%,最高成績也不過8543分,低于前兩類。

表3 奧運會全能選手聚類特點一覽

3.3 三種類型全能選手的案例分析

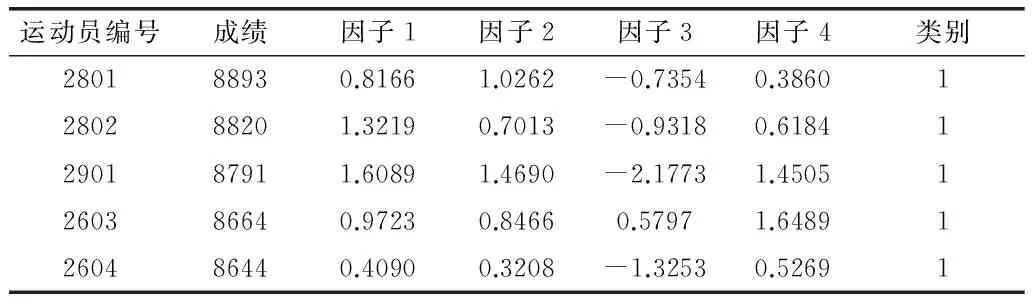

從總體上看,在64名奧運選手中,力量型選手人數最多,該類型最高成績8893分,但平均成績僅8358.5分,低于速度型的8510.4分,僅與均衡型相當,結合表4可以看出,多數力量型選手成績在8400分以下;表5中從選手編號就可以看出,該類型有第23、24、25、26、27屆奧運冠軍,獲得前三名的選手也較多,成績在8400分以上的選手多,說明速度型選手更容易獲得好成績。對比表4-6運動員因子得分可以發現,力量型代表編號2801選手世界紀錄保持者塞布勒奧運會成績8893分,盡管4個因子得分均不是最高,但因子2得分高,因子1、4得分也相對均衡,說明力量素質突出且弱項少。速度型編號2301選手湯普森因子1得分1.7616,高于絕大多數選手,說明其速度素質優勢明顯,而其它因子得分顯示其弱項少。均衡型選手編號2606的選手盡管因子1得分0.9036,但因子2得分只有-1.5793,即速度較好,但力量較差,制約了他進一步提高全能成績。

表4 力量型選手的因子聚類結果

表5 速度型選手的因子聚類結果

表6 均衡型選手的因子聚類結果

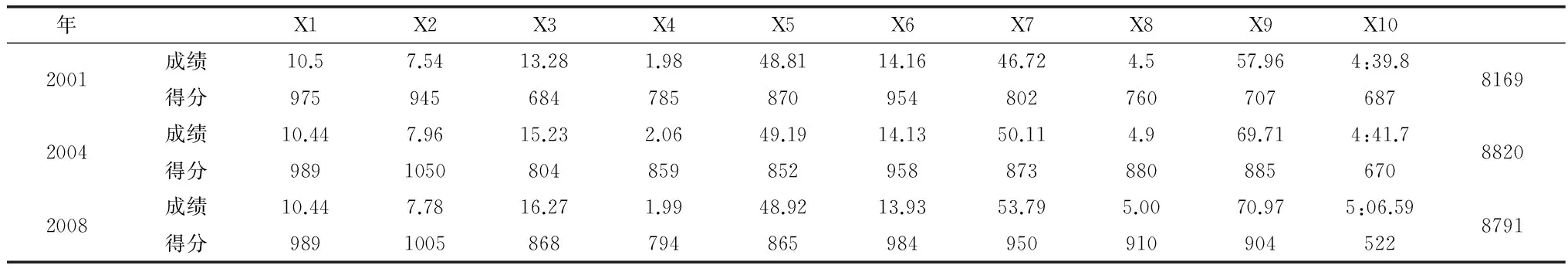

事實上,在全能選手的發展過程中,很難將其定義為速度型還是力量型,本文以第29屆奧運會冠軍克萊為例進行具體分析。表7列出了第29屆奧運會男子十項全能冠軍克萊2001、2004、2008 年的成績。從表中可以看出,當2001年克萊達到8169分時, 100米(X1)成績10.50s、跳遠(X2)達到7.54m、110米欄(X6)14.16這三項體現速度素質的單項成績已經達到很高水平,而體現力量素質的鉛球(X3)、鐵餅(X7)、跳高(X4)成績較差,按照上述分類應該屬于速度型選手;到2004、2008年奧運會時,其100米(X1)成績提高不大,速度因子中另兩項跳遠(X2)、110米欄(X6)有了一定提高,提高最明顯的是力量因子,鉛球(X3)成績從13.28m到15.23m 再到16.27m,呈直線上升趨勢,得分也從684分提高到868分,僅該項就增加了近200分,鐵餅(X7)成績從46.72m提高到50.11m再到 53.79m,成績提高了近7米,分值增加了近150分。表4聚類分析的結果表明,克萊(編號2802、2901)2004、2008年奧運會時成績體現了明顯的力量型特征,表明他從2001年的速度型轉變為力量型,盡管力量占優,但其速度素質也達到了很高的水平。若沒有強大的速度基礎,恐怕克萊難以達到今天的高度。與克萊相比,均衡型選手編號2606的選手盡管有了較好的速度基礎,之所以難以達到8800分左右的水平,與他的力量素質較差有較大關系。有研究表明,中國運動員齊海峰項目發展較為均衡,弱項少,但強項不突出,尤其速度與基礎力量與世界強手有一定差距,限制了他的進一步發展[6]。中國全能多數是從投擲項目該項而來,速度基礎較差,這也限制了中國全能水平的提高。

表7 奧運會冠軍克萊成績進展一覽

4 結論與啟示

奧運男子十項全能選手成績因子分析結果表明,速度因子、力量因子在運動員成績中占有主導地位,這體現了“速度為先導,力量是推進整體的原動力”的現代全能訓練理念。通過對因子得分進行聚類分析,多數選手傾向于力量型特征,速度型選手得分普遍較高,且多名奧運會全能冠軍均屬速度型,而均衡性選手力量素質較差,人數較少。奧運會男子十項全能冠軍克萊成功的案例說明,其從速度型轉型為力量型的過程中,在擁有強大的速度基礎后,提高基礎力量水平,是克萊成功的關鍵。這也從另一方面說明,重視全能運動員的速度基礎訓練,在全能運動員的成長過程中,在具備了較強的速度基礎后,通過發展基礎力量強化弱項,可獲得進一步的提高。

[1] 國家體育總局. 中國體育教練員崗位培訓教材(田徑)[M]. 北京: 人民體育出版社, 1998:744-746.

[2] 盧剛,徐細根. 第23-28屆奧運會男子十項全能成績分析[J].山東體育學院學報.2005, (06): 88-89.

[3] 原國家體委. 田徑教學訓練大綱教法指導書[M]. 北京: 科學普及體育出版社, 1990: 205-210.

[4] 關岡川雄,尾縣貢.全能運動[M]. 北京: 人民體育出版社,2001: 72-77.

[5] 盧紋岱.SPSS for Windows 統計分析 [M].北京: 電子工業出版社,2002.

[6] 盧剛, 王宗平. 雅典奧運會男子十項全能前3名運動員成績進展的啟示[J].中國體育科技. 2005,(05) : 26-28.

Factor and Cluster Analysis on Men’s Decathletes in Olympic Games

Lu Gang1, Xu Xigen2

By means of factor analysis and hierarchical cluster analysis methods, the scores of 64 men decathletes from 23rd to 30th Olympic Games are analyzed. The results show that the factor of speed ranks first and followed by strength, endurance and technique in sequence in men’s decathlon score structure. The cluster analysis results show that strength style decathletes are much more than other styles while it’s easy to get better scores for speed style decathletes and proportion style decathletes are blocked owing to the lack of strength. The results validate the modern all-around training theory which speed develops in precedence and strength is the propulsion for the whole.

Olympic Games; decathlon; factor; cluster; style

中央高校基本科研業務費專項資金資助(項目編號:2012YBXM081)

盧剛(1973-),男,山東泰安人,講師,碩士, 研究方向:田徑教學與訓練。

1南京理工大學體育部,江蘇 南京 210094

Department of Physical Education, Nanjing University of Science &Technology, Nanjing 210094, Jiangsu, China.

G811.21

A

1005-0256(2016)011-0004-3

10.19379/j.cnki.issn.1005-0256.2016.011.002

2湛江師范學院體育學院,廣東 湛江 542408