玉冊傳奇

王晉蘇

那些五彩繽紛的服飾,奪目璀璨的珠寶首飾,還有層出不窮、各種香艷的化妝品,早已不是愛美的女性專有的時尚了。縱觀時尚T臺,飽覽影視藝術,當今時代的男性在穿著打扮、護膚美容方面也一點不輸給女性。不僅如此,那些教人如何化妝、怎樣造型的老師也以男性居多,他們頻頻亮相出現(xiàn)在各大時尚類專題節(jié)目,引得愛美的女性總是不停撥弄手中的遙控器,奔走于各大秀場,似乎只有這樣才能夠追得上他們引領的時尚腳步。

對于當下這些所謂的時尚,也許有人搖頭,也許有人沉默,不過無論怎樣都不重要,我們也大可不必用“存在即是合理”這樣的言語來寬慰我們的無奈。當我們回過頭看看歷史才恍然大悟,原來歷史上中國男性引領的時尚界的風潮,竟然一點都不輸給今天。

就拿佩戴首飾來說,男性佩戴首飾,中國古已有之。所謂“謙謙君子,溫潤如玉”。《禮記·玉藻》中記載有:“古之君子必佩玉”。玉在古代被賦予了許多精神層面上的東西。古人認為“君子于玉比德焉”,是說君子以玉象征自己高潔的德行。所以中國古代男子歷來就以佩玉為美,或者說以此來標榜自己的品格。帝王將相的冠冕上嵌著玉珠,達官貴人的腰帶上鑲著玉片,文人雅士的衣服上系著玉。王室貴族就連死后還要穿上金縷玉衣。

唐代詩人杜甫在他的那首《春望》中有這樣兩句:“白頭搔更短,渾欲不勝簪。”古代男子留長發(fā),這本來就已經(jīng)是很愛美的表現(xiàn)了,而且還要把頭發(fā)束于頭頂用簪子別住。雖然杜甫的詩總是那么的憂國憂民,不過以詩人的身份和他當時的收入來判斷,杜甫使用的簪子,一定是用玉制的吧!在四大名著《紅樓夢》中,曹雪芹在構思了一個那么龐雜、令后世反復研究玩味的故事。然而就是在這樣一個體力和腦力消耗極大的寫作過程里,曹老也不忘給他偏愛的賈公子隨身配上一塊“通靈寶玉”。

從古至今,玉和美好就這樣一直捆綁在一起,玉也被比喻成圣潔、完美之極的事物。佩玉者自然就成了無比高尚的人,因為他們已獲得了如玉一般的道德品質(zhì),都是翩翩君子。

在今天的時尚概念里,玉同樣也保留著傳統(tǒng)的含義,它別具一格的文化意蘊,優(yōu)雅含蓄的東方韻味,成為很多雅士們追捧的飾物。而且隨著科學的發(fā)展,玉石還被證實能產(chǎn)生靜電效應,使人體發(fā)出諧振,它含有的許多微量元素,也可通過皮膚被人體吸收,從而醒腦提神,消炎解毒,具有保健作用。

古語有言:君子佩玉,小人藏刀,凡人藏錢。既然玉有這么多好處,而且人人爭做君子,這樣看來,玉被人們追捧自然不會出現(xiàn)什么疑問吧!可是,歷史上就是有這么一個皇帝,他不用追捧,也能夠輕松擁有別人得不到的玉,可是這對于他來說并沒有給他交到什么好運,不僅如此,一個朝代也因這個皇帝和他的玉走入了尾聲。奇怪嗎?故事就從一千多年前的唐朝說起。

王朝的沒落

唐朝是中國歷史上的盛世,在經(jīng)歷過貞觀之治、開元盛世后,唐朝開始走向沒落。唐中期以后,藩鎮(zhèn)割據(jù)以及連年的戰(zhàn)亂,使得歷經(jīng)盛世的唐朝逐漸走向沒落衰敗。

公元904年八月的一天,當時身為皇帝的唐昭宗,突然被害身亡。皇帝死了,而且是被人害死的,一時間唐朝宮廷上下突然間變得慌亂不知所措。然而,就在這慌亂之下,唐昭宗的兒子突然繼位,登上了皇帝的寶座。

登上皇帝寶座的這個皇帝,就是中國歷史上的唐哀帝李,年僅14歲、一個涉世未深的孩子。雖然說藩鎮(zhèn)勢力的步步緊逼使得唐朝一再沒落,皇權的勢力也一降再降,然而唐朝畢竟沒有滅國,身為一國之君,唐昭宗的死和唐哀帝的繼位并不正常,在旁觀者的眼里似乎是如此的離奇慌亂。那么,這沒落的唐朝宮廷內(nèi)部,究竟有著怎樣的秘密呢?

據(jù)說,唐哀帝即位當天,皇宮里并沒有任何喜慶的訊息,反而彌漫著一片恐怖的氣氛。在中國,皇帝登基即位,那是舉國歡慶的大喜事,唐哀帝即位卻如此的悲慘。這顯然不是他個人能夠控制的了的,而且對于一個14歲的少年來說,也許他并不想登上這個皇位。即位當天,皇宮里所有的皇親國戚、宮女嬪妃和大臣們都在為唐昭宗的慘死而感到悲傷,但卻沒有人敢哭出聲來,壓抑和悲憤似乎填充在每個人的胸腔里。新皇帝的登基儀式就在這哀怨籠罩下舉行著。

自古皇帝登基時都會進行祭天、祭祖儀式,并由頒布冊文用以祭祀告天。雖然唐哀帝的登基看起來倉促而且反常,但所有的儀式也都按照宮廷舊制按部就班地進行著。畢竟唐朝作為一個朝代還健在,皇帝也依然是天子。在登基儀式上的一套玉冊,就是唐朝皇帝即位時最重要的物件之一。

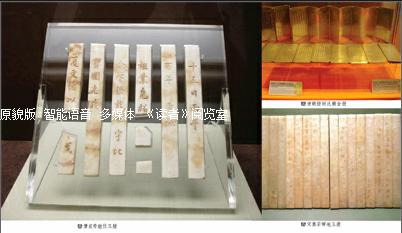

玉冊是由十枚狹長的玉片組成,每片玉潔白溫潤,上面鐫刻著皇帝祭天的冊文,表示天子受命于天。十枚玉片如書簡一般串聯(lián)在一起,把高高在上的皇權襯托得更為神圣。玉冊上刻有冊文,可以說是唐哀帝李登基時的一個憑證。

然而,就是這種看似凌駕于眾人之上的皇權,卻有著難以言說的隱情。唐哀帝即位后,并沒有能夠改變唐朝的衰敗,藩鎮(zhèn)割據(jù)愈演愈烈,此時的皇權可以說早已名存實亡了。而且,令人疑惑不解的是,哀帝即位后,仍然延用唐昭宗所用的“天佑”作為年號。

唐昭宗被殺,到哀帝突然繼位,宮廷中這種種的不正常,顯然是有人在幕后操控著這個沒落的王朝。那么,這個人會是誰呢?

疑云的破解

在疑云和恐怖的重重籠罩下,唐朝早已無力回天,公元907年朱全忠篡權建立后梁,結束了唐朝的歷史。就在朱全忠建立后梁的第二年,登基不久的唐哀帝也被殺害。原來連殺兩個皇帝的幕后真兇,就是朱全忠本人。這朱全忠到底是什么來歷呢?說起朱全忠和唐朝皇室的淵源,還得從唐中期以后的亂世說起。

唐中期以來由于統(tǒng)治的腐敗,藩鎮(zhèn)割據(jù)使得百姓苦不堪言,各地起義不斷,歷史上著名的“安史之亂”就發(fā)生在這一時期。此時的朱全忠就混跡于各種旗號的農(nóng)民起義大軍中,并在起義的過程中不斷發(fā)展自己的勢力,他的羽翼也漸漸開始豐滿。然而,暗藏野心的朱全忠卻沒有堅持起義路線,突然投靠了唐朝。這并不是朱全忠頓悟后棄暗投明做出的人生抉擇,而是他野心的繼續(xù)。朱全忠繼續(xù)在朝廷中發(fā)展著自己的勢力,漸漸他的身邊黨羽成群,在宮廷內(nèi)部的權力斗爭中也逐漸占據(jù)了上風,到后來,就連皇帝都幾乎成了朱全忠手下的傀儡。

朱全忠的野心在急速膨脹著,渴望有朝一日自己也能坐上皇帝寶座。從唐昭宗被殺,哀帝即位慌亂登基,所有這一系列令人費解的事件,其實就都是朱全忠幕后操縱的。

雖然唐朝自中期以后,統(tǒng)治腐敗戰(zhàn)亂不斷,唐朝的沒落難以無法挽回,但是加速唐朝滅亡,使唐朝遭遇滅頂之災的背后,正是朱全忠稱王的野心。那么,既然唐哀帝的即位由朱全忠一手操控,而且那時的唐哀帝根本不是朱全忠的對手,可為什么朱全忠最終還要置他于死地呢?

為了瓦解唐朝的勢力,達到稱王的目的,朱全忠殺死唐昭宗后,并沒有立即稱王,而是立即策劃新皇帝繼位來掩飾自己。哀帝登基時的慌亂,以及宮廷中彌漫著的恐怖氣息,可以看得出朱全忠使用手段的毒辣和殘忍,匆忙即位的哀帝在無奈中自然就成了朱全忠的傀儡。唐朝可以說已經(jīng)完全掌控在朱全忠的股掌之中了。

此時的朱全忠,占據(jù)著唐朝勢力核心,完全一副“攜天子以令諸侯”的架勢。朱全忠為了擴展自己的勢力,四處征戰(zhàn),終于在沒落的唐朝之上建立了后梁。至此,從盛世一路走來的唐朝大勢已去,朱全忠也仿佛欣欣然接受了自己改朝換代的歷史功績,坐上了皇帝的寶座。稱王后的朱全忠很快便殺死唐哀帝。如果非得探究他殺掉一個傀儡皇帝究竟是為什么,原因可能只有一個,本性。

從登基到被害,唐哀帝在中國歷史上僅僅做了三年的皇帝,從14歲到17歲,一個年輕人似乎還沒有認清周圍的這個世界,他的生命就在這突然襲來的大起大落中被淹沒了。

歷史上的朝代更迭,往往充斥著戰(zhàn)亂,血腥。唐朝的滅亡除了戰(zhàn)亂帶來的民生疾苦外,宮廷中那些失去勢力的貴族,同樣也變成了刀俎下的魚肉,令人感慨。朱全忠的不可一世,唐昭宗的惶然離世,唐哀帝的哀婉命運,還有他登基時難以掩飾的無奈,那些中規(guī)中矩禮制下的祭天,祭祖,還有象征皇位的玉冊,都湮沒在歷史中。那時所經(jīng)歷過的喧囂、殺戮也早已沉寂。

歷史的見證

1990年,在河南洛陽城宮城遺址發(fā)掘中,考古工作者意外地從遺址廢墟中發(fā)現(xiàn)十枚玉片,清理完玉片上的泥土,當溫潤潔白的玉展露在人們眼前時,那段飄逝的歷史似乎瞬間清晰起來,令人興奮的是,還有玉片上斷斷續(xù)續(xù)的文字,它們記載著的,正是唐朝最后一位皇帝唐哀帝即位時的冊文。

然而,印象中唐朝的國都是長安,可為什么唐朝皇帝即位的玉冊會出現(xiàn)在洛陽城遺址呢?

原來,歷史上唐朝在經(jīng)歷過盛世之后,為了躲避沉積在都城長安的內(nèi)憂外患,唐昭宗時,唐朝都城被迫從長安遷到洛陽。然而,遷都后不久,唐昭宗被奸臣殺害,年僅14歲的唐哀帝李即位,唐哀帝即位時,應該就是在洛陽城的宮城中。因此,這套玉冊的發(fā)現(xiàn),也成為唐朝后期遷都洛陽的一個實物憑證。

那些傳唱于耳邊的傳奇故事,還有那些記載于史料的歷史,在玉冊出土的剎那似乎變得真實,觸手可及,唐哀帝即位玉冊的發(fā)現(xiàn),不僅為研究唐朝衰亡提供了真實的歷史憑證,而且這一玉冊是迄今為止發(fā)現(xiàn)的唯一一件唐代皇帝的即位冊文,非常珍貴。

自古以來,封建皇權至高無上的地位,被各種禮儀和制度推崇到無以復加的高度。作為皇權確立的一個標志,皇帝即位時的玉冊自然扮演著重要的角色。在中國古代,玉冊作為皇帝登基時告知天下的憑證,經(jīng)歷了一個漫長的發(fā)展演變。

冊文,也叫策文,是皇帝祭天時所用的文書,也叫天書玉冊,是天子受命于天的瑞征。在皇帝登基當天,要祭祀告天,并頒布冊文,象征皇權授命于天,至高無上。中國古代皇帝即位,需要有冊文對即位一事加以確認。這種鐫刻冊文的玉冊,就相當于皇帝即位時的一個憑證,也可以說就是任命書。皇帝受到天的冊封,自然可以名正言順地成為天子,凌駕于萬人之上。

中國古代皇帝登基即位,往往被認為是神明的旨意,在漢字最早的形態(tài)甲骨文中,就可以找到許多帝王在祭祀等活動前的占卜記載,其中有許多就是關于王位更替的記錄,這就是冊文的雛形。

到了商周時期,當時的禮法規(guī)定有天子九鼎、諸侯七鼎、大夫五鼎——這一列鼎制度可以看出商周時期社會等級森嚴,帝王貴族的封禪繼位時,不僅有相應等級的青銅禮器,還會在青銅器上鑄刻銘文,這些象征身份的青銅重器,就成為當時帝王冊文的一種重要載體。

秦漢魏晉以后,皇帝即位,開始逐漸使用玉制的冊書頒布冊文,這就是玉冊。玉,往往被視為君子的化身,用潔白瑩潤的玉,雕琢成玉冊,并在上面鐫刻冊文祭祀告天,使得帝王的登基即位儀式更為莊嚴神圣。與玉冊配套的,還有皇帝的玉璽。

玉冊是將玉制成的如竹簡一般的條狀,幾枚玉片串聯(lián)在一起,上面鐫刻冊文。唐哀帝即位玉冊,就是當時皇帝登基使用玉冊的實物例證。

唐宋時期,玉冊不僅用來記錄皇帝即位時所用的冊文,而且皇帝封禪祭祀等大典也都會用到玉冊。在臺北故宮就收藏有一件唐玄宗玉冊和一件宋真宗玉冊,這兩件玉冊就是當時皇帝祭祀封禪泰山神使用的。

到了清代,中國封建社會的皇權達到頂峰,冊立親王等都要使用金冊,清朝使用金冊頒布皇帝冊文,用以顯示皇權的尊貴。與金冊配套的,還有金印,而且就連皇太后、皇后以及貴妃的冊封也要用到金冊。

清朝使用金冊也不僅限于宮廷內(nèi)部,當時清朝冊封西藏班禪、達賴喇嘛時,頒布的冊文也都鑄刻在金冊上。今天我們在故宮博物院能夠看到當年這些金冊,它們向今天的人們展示著清朝皇權的尊貴和鼎盛。

帝王冊文的發(fā)展史,是中國古代皇帝也是中國封建歷史發(fā)展的珍貴實物資料,而唐哀帝即位玉冊,就是唐朝晚期歷史最好的實物見證。冊文的載體在變,而它本身象征皇權的含義不變,即使在沒落的唐朝,對于帝王尊嚴幾乎掃地的唐哀帝來說,它的登基儀式也要有一組玉冊。

世人對玉的追捧,就像我們之前提到的“謙謙君子,溫潤如玉”,如果當年的唐哀帝能夠感知到玉中蘊含的君子之氣,不知又作何感慨呢?看來,玉本無言,是因為它的稀有才被人追捧,也因他的珍貴成為帝王冊文的載體。而人的命運卻無法因有玉或者沒玉而改變。

唐哀帝即位玉冊與其說是皇權的象征,不如說是他悲慘命運的見證。歷史上封建王朝的所有戰(zhàn)亂無非是改朝換代,或是權力之爭的工具,但卻都毫無例外地帶給人們疾苦,其中可能是平民百姓,也可能是高高在上的皇帝。這幾枚殘存的玉冊碎片,在為我們提供解讀歷史的同時,也帶給人們沉思和警示。

歷史也許并非如故事中所講這樣,那些飄散遠逝的是是非非并沒有一一記錄在史冊中,或許我們只能臆想其中的片段,做一些主觀的拼接,這也是歷史的無奈。

也許有人會說,相對于精美的配飾,唐哀帝的玉冊根本無法破解時尚的風情。然而對于玉本身來講,一邊是皇權,一邊是時尚,卻在那無法調(diào)和的年代陰差陽錯地走到一起。沒錯,歷史就是這樣,一組玉冊和它主人的故事就是這樣。

(責編:高功)