浙江省生態文明建設評價指標體系研究

胡廣 浙江理工大學經濟與管理學院

浙江省生態文明建設評價指標體系研究

胡廣 浙江理工大學經濟與管理學院

本文通過研究生態文明構成,構建了浙江省生態文明建設評價指標體系。其中,包含了生態經濟建設、生態環境建設、生態民生建設三個領域,共25個指標。利用因子分析法,確定浙江省生態文明建設評價指標體系中各指標權重。基于浙江省2006-2013年統計數據,對生態文明建設的水平從指標分析、三大領域、分地區以及整體等四個層面進行比較全面的定量分析。

生態文明建設 漁獵社會 農業社會 工業社會

一、引言

人類社會的發展經歷了三個階段:漁獵社會、農業社會、工業社會。在漁獵社會和農業社會,由于人類的社會生產力有限,對環境造成的破壞在自然的承載能力之內。在工業社會,人類社會生產力得到巨大提升,創造了巨額的財富,并從根本上完成了社會重大轉型,經濟、政治、文化、精神以及社會結構和人的生存方式都有極大改變,人類具備了掠奪自然資源的能力。上世紀中葉,隨著人類與環境沖突加劇,一系列環境問題帶來了嚴重后果,人類開始反思工業文明所帶來的影響。

中國的基本國情決定了中國生態文明建設的必然性。我國一方面人口眾多,人均資源相對貧乏,另一方面,我國環境脆弱。在全球背景以及中國的基本國情之下,中國政府和社會精英認真思考時代發展趨勢與潮流,積極改變粗放發展模式,陸續提出了一系列相關政策,提出了科學發展觀,建設資源節約與環境友好型社會。

浙江省是中國面積最小省份之一,環境容量與生態環境的承載力都有限。隨著經濟社會發展,城鎮化的步伐加快,資源環境與經濟發展矛盾沖突加劇。浙江省歷屆領導集體對生態建設高度重視,在探索生態文明的道路上走在全國前列。

二、指標的選取原則

已有研究對生態文明評價指標的選取原則都具有詳細的介紹,大部分的選擇原則都共同之處,本文綜合已有研究,認為浙江省生態文明建設評價指標選取應當遵循以下原則:

(1)可測性原則。可測性原則是所選擇的指標能夠具體量化,能夠可以通過一定渠道獲得相關數據。并且能夠利用相關數據在一定時間范圍內進行橫向與縱向比較。

(2)客觀量化與主觀感受相結合的原則。指在選取指標的時候,應該盡量選取客觀指標,部分指標可以選擇主觀指標,在數據處理方面可以在一定程度上發揮主觀能動性。

(3)整體評價與重點突出原則。整體評價是將指標體系作為一個整體,對生態文明建設進行評價,不可分割,單獨的某一個部分不能代表整體的狀況。而重點突出是指生態文明評價指標中要重點突出某些子系統,體現其在生態文明建設中的重要性

(4)獨立性原則。指各指標之間應該盡可能的獨立,避免指標數據出現重復

(5)代表性原則。指對對指標的選取具有代表性,選擇代表性指標能夠以較少的指標、較全面、系統的反映整體的狀況,避免過多繁復的指標。同時把各方面的代行指標選出來,使整個評價體系具有較高的社會認同度。

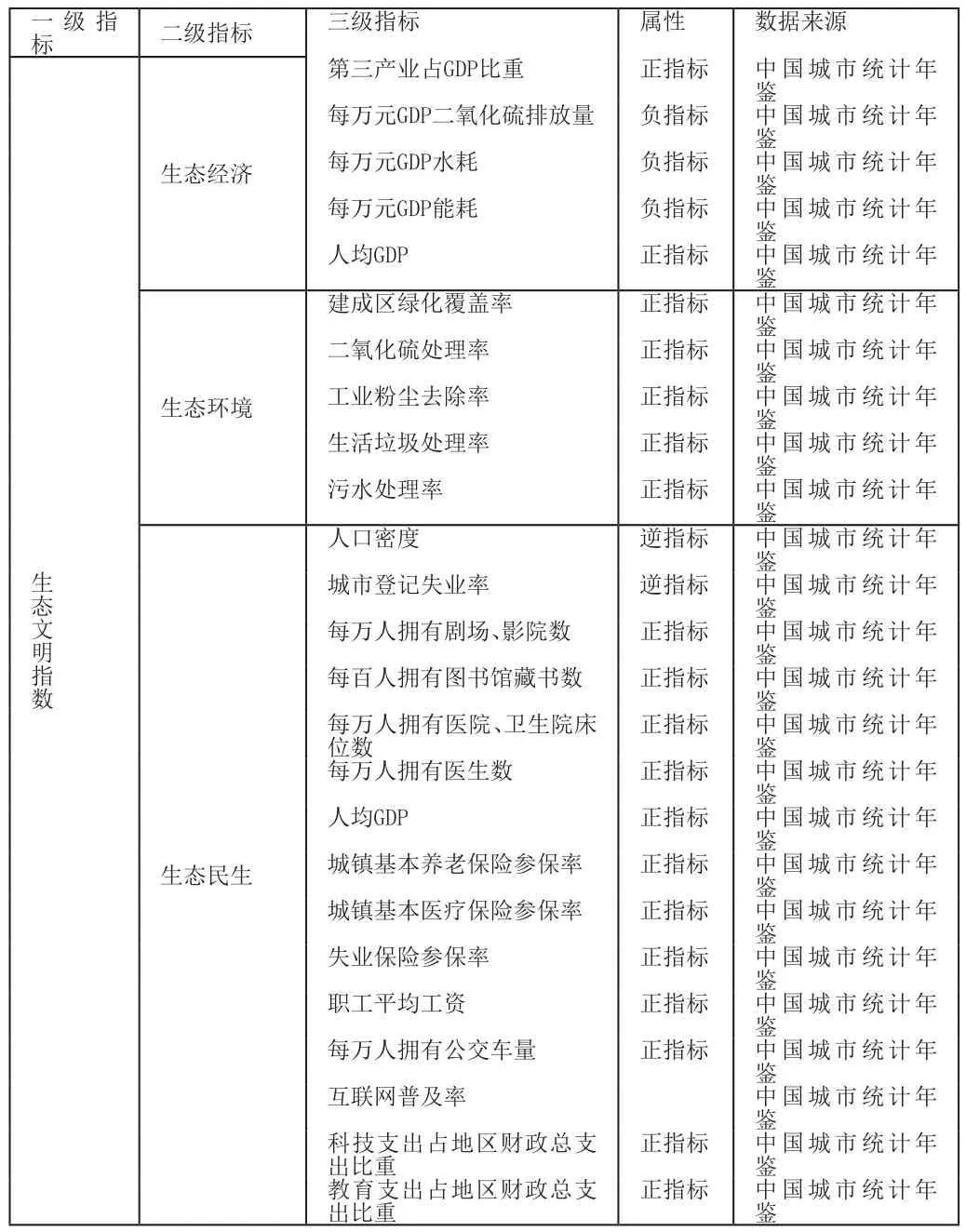

三、浙江省生態文明評價指標體系

生態文明建設指標的建立既是對生態文明內涵的具體體現,也是對目前生態文明建設所取得成功的考核。通過參考大量文獻,本文將從生態經濟、生態環境以及生態民生三個方面來展開,總共25項指標。

表1:浙江省生態文明建設評價指標體系

其中,大部分數據來源于《中國城市統計年鑒》,對于缺失數據通過查找《浙江統計年鑒》、各地區統計年鑒、浙江省統計信息網和各地區統計信息網等進行補充。

四、浙江省生態文明建設綜合指標的測算方法

本文以浙江省生態文明綜合指標來衡量浙江省生態文明建設水平,通過綜合指標的縱向對比可以反映生態文明建設的發展進程,橫向對比可以反映生態文明建設的相對次序。

為了對各指標單位進行統一,本文參考浙江省統計局(2013)、何天翔、廖杰(2011)等的研究方法,本文中采取目前應用較廣泛的一種標準化方法,即:

通過因子分析法對指標權重進行計算得出權重如下表所示:

表2 各指標權重 單位:%

其中,25個指標分別依次以1-25個數值來代替,從上述數據來看,各指標的權重差異相差不大,說明各個指標在整體中具有比較相當的地位。

五、浙江省生態文明建設綜合評價水平

經計算,浙江省生態文明建設水平綜合評價結果如表3所示。

表3 浙江省生態文明建設綜合評價

數據顯示,浙江省生態文明建設水平在逐年上升,2006年生態文明建設水平為0.52,2013年提升到了1.25。表明浙江省生態文明建設的各種措施取得了相當顯著的效果。

從縱向數據來看,浙江省11個地區中除溫州外,均呈穩步增長,溫州因民生建設方面在2010年有所回落,導致有所波動,而在2011年以及之后兩年都在穩步上升。標準差顯示,浙江11個地區中波動較大的地區為杭州和嘉興,波動較小的地區為麗水與衢州。從均值看,11個地區中,均值從大到小的排序為杭州、寧波、嘉興、紹興、金華、舟山、湖州、臺州、溫州、衢州以及麗水。

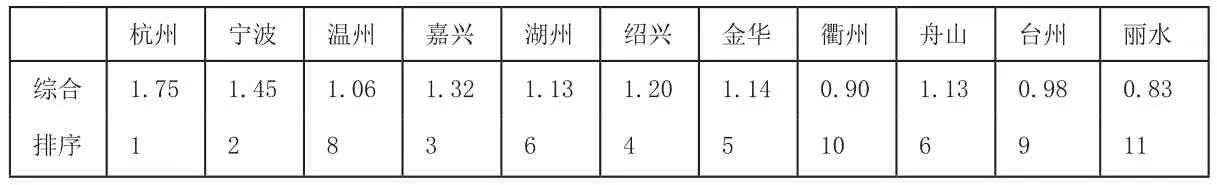

橫向數據顯示,浙江省各地區生態文明建設不均衡,2006年最高地區為杭州,最低地區為麗水。截止到2013年,最低地區為麗水、最高地區為杭州。將11個地區的綜合評價指標值排序如表4所示。

表4 2013年浙江省各地區生態文明建設水平綜合評價排序

根據表4,可以看出指標值大于浙江省平均水平的地區有3個,分別為杭州、寧波和嘉興,占地區總數的27.3%,低于平均值的地區有8個,表明地區之間生態文明建設水平有明顯地域差異。從排序來看,位于前六位的大部分是浙江東北部地區,浙西南地區相對較低,浙江省生態文明建設從東到西呈現逐步降低趨勢。

從表3可以得知浙江省各地區的生態文明建設綜合水平,并得知其排序。但從其中我們只能了解到總的指標水平,而對具體生態文明建設的具體方面缺乏進一步的認識,下面從三個準則層出發,以其平均年增長率為依據,分析各地區在生態文明建設中的側重點。

表5 浙江省各地區2006-2013年生態文明建設平均年增長率單位:%

從上表數據可以看出,浙江省各地區生態文明建設水平的平均年增長率介于12%—15%之間,其中處于12%—13%的地區有金華、臺州、紹興、衢州和杭州,處于13%—14%之間的地區有湖州、麗水、舟山和嘉興,處于14%—15%的地區有寧波和溫州。其中溫州的生態文明建設水平在11個地區中排名第八,但是其平均年增長率是最高的,金華為增長率最低地區,其生態文明建設綜合評價水平在11個地區中排名第5。

從生態民生、生態環境以及生態經濟三個準則層角度來看,除了衢州外,其他地區的生態民生的平均年增長率均為三個指標中最高,其中寧波、金華生態民生建設在2006年—2013年間超過21%,其他地區的增長率介于17%—20%。將其劃分區間可以劃分為:高于20%的地區有寧波和金華,19%—20%的地區有湖州和麗水,18%—19%的地區有杭州、溫州、嘉興、紹興、舟山,低于18%的地區有臺州、衢州,大部分地區分布于18%—19%區間內,從地域分布來看,浙東北部地區均高于18%,浙西南地區偏低。

從生態環境看,各地區差異明顯,部分地區較高,將其劃分三個區間,低于5%的地區有杭州、寧波、嘉興、湖州、紹興、金華和衢州,5%—10%的地區有舟山和臺州,高于10%的地區有麗水和溫州,從其分布來看,浙西南地區生態環境建設增長率處于較高地區較多,但是這些地區的生態環境建設水平相對浙東北地區較低。

從生態經濟看,各地區也有比較大的差異,各地在生態經濟建設方面取得的效果各不一樣,從其生態經濟建設水平來看,可將11個地區分為三個區間,低于5%的地區有麗水,介于5%—10%的地區有杭州、溫州、紹興、金華、舟山和臺州,高于10%的地區有衢州、嘉興、湖州和寧波。從地域上來看,高于10%的地區中有三個屬于浙東北地區,最低的地區為麗水,為浙西南地區,因此整體分布上呈現浙東北地區生態經濟建設水平偏高。且從其數值來看,具有從東到西,逐步降低的趨勢。

總體表明,浙江省生態文明建設取得了較為顯著的效果,是生態文明建設綜合水平得到提高,在生態文明建設的各個方面都有比較明顯的優化。

本項目受2015 年浙江省大學生科技創新活動計劃暨新苗人才計劃項目資助,項目編號:2015R406077。