政治與技術:從重慶大新藥廠看建國初期醫藥企業的公私合營

華君夫+趙思淵

摘要:重慶大新藥廠建立于1947年,是由資方與技術工人合股組建的私營藥廠,實現1950年公私合營。1951至1953年間,大新藥廠中的矛盾實際可歸納為政治改造、日常生產、黨的領導三者之間關系的動態變化。既有研究中雖然都注意到公私合營過程中政治改造與日常生產之間的矛盾,但我們的研究發現,政治改造與確立黨的領導兩者的內涵并非完全一致甚至是有所沖突的。確立黨的領導不僅意味著在企業內建立完善的政治組織,也意味著黨要參與并保障日常生產管理。大新藥廠的案例顯示,只有黨組織完全領導了企業內的政治改造與日常生產,公私合營企業才完成了其轉型過程。

關鍵詞:公私合營;藥廠;工會;技術工人;企業管理

中圖文獻號:F276;K27 文獻編碼:A DOI:10.3969/j.issn.1003-8256.2016.05.005

1 問題的提出

1951年元旦,重慶大新藥廠實行公私合營。這是西南地區第一家公私合營企業,也是全國最早實行公私合營的企業之一。公私合營之后,大新藥廠建立了新的工會,上級黨委也派遣了駐廠代表朱國政參與工廠管理,向國營企業轉型的過程似乎順利進行。

但從事后的材料來看,1951至1952年間的大新藥廠存在著黨代表、工會、舊資方管理人員的三方角力。一方面,工人們在抱怨朱國政支持仍然留在管理崗位的舊資方,認為“一個大張旗鼓的鎮壓反革命分子運動被資產階級掌握,□為大罵工人,報復私人成見的嚴重喪失立場的事,朱(國政)只輕描淡寫的認為是資本家鉆了空子。”1另一方面,在朱國政看來,“工會不會面向生產,先搞工資福利,又認為工會權利太大,使行政無法進行工作。對工會有意見,并□工會干部的態度。”2

大新藥廠中所發生的矛盾并非個例。總體來看,1949年至1952年間,中共對工商業的政策主要是依據經濟領域力量的對比,團結資產階級。3因而朱國政支持舊資方主導生產,壓制工會提出的政治改造與福利要求,不僅是他的個人決策,也是由當時大的政治環境決定的。

但大新藥廠也有其特別之處。目前以上海的火柴、電力等工業為案例的研究中,雖然都注意到公司合營過程中,中共既注意保護生產,又逐步強化對企業的領導權。4但是,這些案例中比較少見合營后舊資方仍然留任管理層,甚至在一段時間內主導著工廠的生產管理。直到1953年“三反”運動之前,以夏彬為代表的舊資方仍然擔任廠長,這在之前的研究案例中是少有的。是什么原因促成了這種特別的管理結構?這是本文要解決的第一個問題。

由于這種管理結構,我們發現了既有的公私合營研究中尚未充分注意到的一點:公私合營初期,企業內部的黨組織與工會并非完全地統屬關系,他們既存在利益沖突又需要相互依靠。事實上,鮑靜在針對上海申新紡織廠的研究中,已經注意到工會與行政之間存在微妙的關系。5但“行政”是一個指向模糊的概念,與工會存在矛盾的究竟是企業中的哪些人群,所謂“微妙的關系”又具有哪些內涵?這是本文試圖解決的第二個問題。

本文將從公私合營后大新藥廠的機構改造與職員的改造兩方面分析以上問題。大新藥廠的案例既有助于我們理解20世紀50年代公私合營初期工會在企業中的角色,也有助于我們理解高技術型企業公私合營過程的特點。

2 藥廠機構的政治改造

2.1 公私合營:新機構與新企業

大新藥廠的前身是上海新亞藥廠。1941年秋,上海新亞藥廠部分設備、人員遷到重慶北碚,開設了新亞藥廠華西分廠。1945年8月,藥廠停產,并因債務問題于1946年11月破產拍賣。1947年5月,一些老員工集資買下新亞華西分廠,組建了大新化學制藥股份有限公司,并定名大新化學制藥廠。1950年2月大新藥廠購買東陽鎮夏壩廣益硫酸廠的舊廠房,遷廠擴建。同年7月,擴建新廠破土施工,并結束其他藥房生意,將全部資金轉向工業生產。大新藥廠生產的藥品以葡萄糖為主,且在部分研究領域掌握全國先進技術。朝鮮戰爭爆發后,國家對于藥品的需求急劇增加,對藥廠高度重視。同年8月,上級工會向大新藥廠派出工作小組,準備成立工會。時任西南軍政委員副主席,西南軍區副司令賀龍也專門參觀了大新藥廠。1950年11月,川東人民行政公署衛生廳楊朝宗廳長又專門前往大新藥廠組織董事會成員學習《共同綱領》。6

經過半年時間的準備,1951年元旦,大新藥廠和川東人民行政公署衛生廳實行公私合營,大新藥廠成為西南地區最早的公私合營企業。衛生廳投資22萬(55%),私營資產18萬(45%),合營后更名“公私合營川東大新化學制藥股份有限公司”,簡稱川東大新藥廠,隸屬川東衛生廳管轄。61951年5月13日川東衛生廳向大新藥廠派遣了首任駐廠代表。以此為契機,大新藥廠由手工生產轉變為機械化生產。藥廠擴建,職工人數也急速增長。1951年當年,職工人數從54人增加至150人,1954年更增加到335人之多。1952年該廠建立了黨支部。71966年8月,更名為現在的國營重慶制藥五廠。

公私合營之前的大新藥廠中,技術生產部門是整個企業的核心。當時的葡萄糖生產主要是“采用四川當地產的蔗糖作原料,在酒精中用鹽酸水解,又在酒精中反復結晶,制成注射用的葡萄糖”6,據此描述,當時藥廠采用的應是酸水解法,工藝流程包括:制水、洗瓶、配液、軋口、滅菌、燈檢、包裝幾個步驟。8

整個藥廠的組織管理也是圍繞著這樣的工藝流程形成的:洗瓶部為原料用水進行過濾,爐工部負責供應燃料,機電工場鍋爐房可能與爐工部有些關聯,也是為生產流程提供動力。配劑工場、葡萄糖車間、溶劑車間、針劑車間作為主要生產車間,玻璃工場生產藥品,骨炭工場生產去除重金屬,由包裝工場最后完成產品包裝。

公私合營之后,一些新的非生產部門逐漸建立。如1950年初即建立工會,此后又陸續成立人事科、勞動科、警衛班等。隨著這些新部門的建立,藥廠本來的人事結構開始變化,部門間的人事矛盾也不可避免地出現,這在一些員工的意見中反映出來。

2.2 向黨提意見:部門間的沖突

1953年2月26日,大新藥廠開展了一次全體職員向黨員及黨支部提意見的活動。9據材料看,此次提意見由大新藥廠黨支部發起,形式分為兩種:一是個人提意見,一是以小組(車間)名義提意見。從字跡涂改較少情況看,似乎不是即時記錄,但從不同部分筆跡不同看,可能不是同一人抄錄,故判斷此材料應該只是做了一個初步的整理。

材料中共計提出意見124人次。有33人以個人名義提意見71條,約占57%;另外有以部門名義提出的意見共53條,約占43%。33人中,黨員8人,約占24%。若以朱國政到廠(1951年5月13日)為分界,在此之前來廠者為老員工,之后為新員工,則可確定的老員工3人,約占27%,且此三人(吳德模、陳青咸、汪涵)技術較好,文化程度較高。吳德模屬于會計科, 陳青咸屬于廠長辦公室, 汪涵屬于葡萄糖生產車間。

我們將材料分為提意見人與被提意見人及其是否黨員、是否新老員工、所在部門以及所提意見和意見的激烈程度、涉及方面等11個變量進行分析。正因為材料可能是整理文獻,所以我們無法確切了解提意見現場每個人的發言順序、次數,僅能根據現有整理文本統計每個人的發言條目數。被收入的發言條目數越多,至少可以反映哪些部門較為積極活躍。

由于以部門名義提意見所占分量較高(約43%),其中難免出現一些誤差,如洗瓶部人均條目數達到23。但比對以個人名義提意見33人身份及發言條目數統計,兩者比例相差并不大,因而可大體作為參照。

排除洗瓶部、玻璃工場、廠長辦公室三個特殊值。若以發言人數算,爐工部、會計科、配劑工場參與人數最多;若以發言條數算,爐工部、會計科、配劑工場最多;若以人均條目數算,爐工部、警衛班、配劑工場最多。很明顯,生產部門提意見最為活躍。

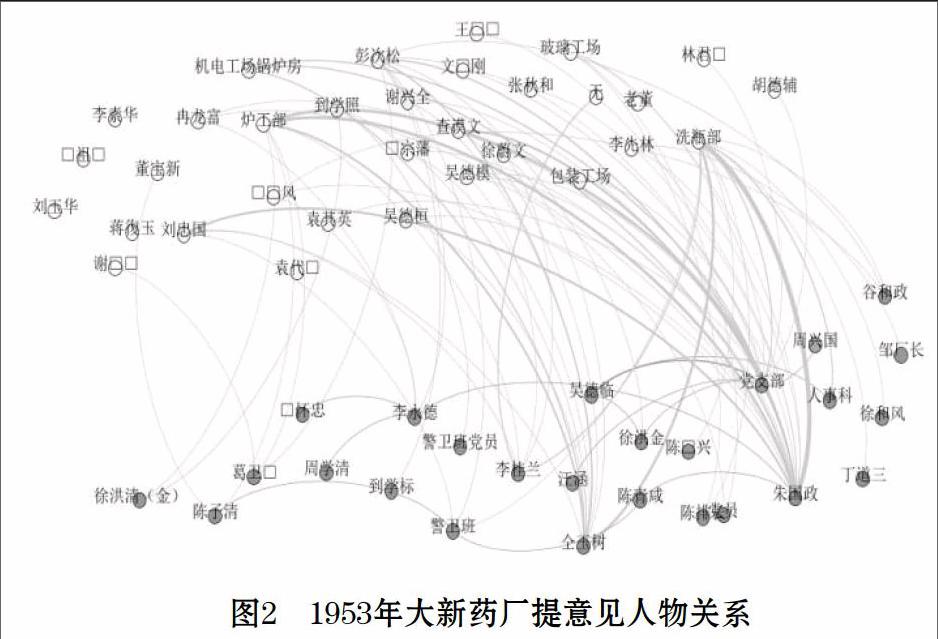

圖2中以白色圓點表示的人名來自生產部門,黑色代表非生產部門,連線代表提意見所發生的關系。線條粗細程度代表提意見次數的多少。從圖中可以看到,提意見一方有四分之三是來自生產部門的員工。而非生產部門中,則以會計科員工最多,其中如吳德模屬于老職員,彭次松也來廠較早。

被提意見的一方中,黨支部及駐廠代表朱國政被提意見最集中。由于會議的主題就是全廠員工對黨支部提意見,所以這組關系是題中應有之義。但是值得注意的是,此外的大量意見指向人事科、勞動科等非生產部門。這些部門何以成為矛盾的焦點呢?

被提意見最集中的部門,人事科、警衛班被排在第2、第3位,并占有很大比例。人事科被提意見的重點是職員調動與工資發放等,警衛班主要是被批評態度差、限制門禁時間。可以看出,在公私合營早期,對大部分職工來說,工資與人事調動很容易牽動他們的目光。

被提意見的個人中,有4人來自生產部門,占22%,14人來自非生產部門,占78%。由此進一步證明此時廠內的矛盾焦點在非生產部門。進而可以注意到的是,由于此次提意見活動的主題是對黨員及黨支部提意見,所以被提意見者的部門分布,也大致反映了黨員在各個部門的分布比例。如警衛班是被提意見的重點部門,該部門13名員工中有5名黨員9,在藥廠各部門中是比例較高的。

圖2中可以看到,警衛班以及警衛班中的個人(陳排長、谷和正)被提意見不少。對警衛班的意見主要是認為警衛班對生產沒有起到多大作用,站崗不遵守制度,提前關閉廠門,粗暴對待員工家屬,態度惡劣等幾個方面。

人事科的仝玉樹也被多人提意見。如工作不負責,給加班工資低,工資不按時發等.人事科還被批評對勞動科調來的同志用人唯親,對于有關系的不怎么試用就錄取了,沒關系的即使試用幾個月也不行,因此造成許多工人不滿。此外,工人們認為人事科對勞動科介紹來的失業工人和廠礦派來的工人區別對待。工人要求調換工作時,首先被問是“勞動科調來的還是廠礦調來的”9。對于地區勞動科調來的工人,藥廠人事科干部管理上更為溫和,而廠礦作為平行的企業單位,勞動科則不需要畢恭畢敬。

對于黨支部。一些公私合營前入廠的老技術員認為,相對于政治說教還不如多開一些數理化的課程,進行專業技術方面的學習。“黨并未解決生產的關鍵問題。”9此外,朱國政、工會也被提許多意見,他們的問題將會在后文詳細討論。

除了針對組織生產的意見,還有很多激烈的意見是針對工資問題。從1954年的總結中可以看到,此前的工資體系還存在相當多不合理現象:工資體系沒有區分工人技術熟練程度的標準。科室行政人員未定職,在工資上無領導與被領導區別。從而形成工作與勞動報酬不相稱,乃至發生擔任主要生產工人比非主要生產工人工資低,科長比辦事員工資低的事情。其次,工資等級多,等級差不明顯。全廠工資共七八等,有的等級差只一個工分。此外,變相工資多而雜亂,有夜班津貼、房電貼、伙食煤貼等,平均每個職工一個月占11分,支付甚大,而對生產未起作用。最后,部分工人工資很低,82分至118分的占全廠職工30%左右。10工資如何與一個人為工廠做出的貢獻匹配,當時的工資體系無疑還無法完全實現這一點。尤其是一些核心生產環節的技術工人工資要低于非生產部門員工,引起了很大不滿。

從1953年員工向黨組織提意見的文獻中可以看到,公私合營過程中新建立的非生產部門成為矛盾焦點。有些部門如工會是為了實現黨組織對工廠的領導而建立的,有些則是因為工廠擴建而新增的管理部門,如警衛班、人事科等。值得注意的是,這些新增的非生產部門雖然是伴隨著工廠擴建而設立,但工廠擴建正是公私合營的直接結果。以上這些部門或因為不直接參與生產,或在日常生產中與員工的利益直接沖突,成為了矛盾焦點。

從上文可見,公私合營過程中,由于建立新的非生產部門、引進大量新員工,以及建立工會組織、黨組織,大新藥廠的不同部門間圍繞生產管理與工資待遇發生了各種矛盾。這種情況在當時可能并非個案,因而1952年4月19日,北碚市委發出《關于恢復經濟的意見》。其中就提出了五條解決措施。其中:1、從“三反”運動中抽出專業干部抓業務工作;2、迅速妥善處理半守法和基本守法戶的問題,穩定經營情緒。3、市委加強公私關系、勞資關系和行業關系調整,延緩追收“五反”贓款。11

其中第三條顯然是針對公私合營中出現的各種問題提出的。與此同時,當地還在公私合營企業中成立合理化建議機構。1952年10月大新藥廠成立合理化建議機構,并在生產改革運動中開展各種教育工作,鼓勵職工發揮積極性和創造性,解決生產中的問題。

中共通過鼓勵生產和提合理化建議,解決此前公私合營中積累的問題12。同時,工廠中職工的政治改造也相應進行,在改造的過程中不同部門、不同資歷的員工間又形成了新的矛盾。

3 藥廠職工的政治改造

1951年至1952年,大新藥廠剛剛公私合營,還未建立黨、團組織,黨組織對工廠的領導主要是通過駐廠代表與工會。他們雖然都向上級組織負責,但由于職能不同,他們在面對員工們各階段所提出的不同利益訴求時,采取了或協作或對立的選擇。其結果是,駐廠代表、工會、老資方與老員工以及新員工之間形成了復雜的權力關系。通過分析工會建立與職工政治改造,我們將能理解這種權力關系及其矛盾。

與以往公私合營研究中主要關注的大型企業不同,大新藥廠在1947年創立時規模很小,僅三十余人,不僅如此,大新藥廠并非由某個資本家單獨投資建設的,而是數人合股建立。而這些初始投資者中,有的人本身就是藥廠技術專家。因此,與當時的大型私營工廠相比,公私合營前的大新藥廠中資方與勞方的界限并不十分清晰。

目前的資料中,公私合營前藥廠員工35人中有27人可以確定其身份與履歷。這些人大致可分為三個階層,第一階層為以夏彬為代表的資方,他們通常本身也是技術專家;第二是陳大鈞等中層人員,他們是受雇傭的技術人員;第三是一些非技術工人,但他所從事的工作主要不是生產而是為資方提供家務勞動。如后來加入工會的蔡廷竹,本來是為資方夏彬做飯的私人雇工。13

27人中,非技術工人只有6人,約占22%,資方與技術員共21人,約占78%。若是將工人只當成資方私人保姆而不是工廠正式職員的話,藥廠技術人員幾乎占據的100%。因此該藥廠的生產技術在當時是國內領先,在抗戰期間就已經生產注射用葡萄糖,“開創了我國不依靠進口生產原料生產葡萄糖的先例。”14大新藥廠在當時可以視作一個“高新技術企業”。

大新藥廠在公私合營之初, 還沒有建立完整的黨組織, 黨、團員在工廠內活動主要依托于工會。但大新藥廠工會成立于何時, 不同材料記載卻出現了分歧。

據《重慶市工會總覽》記載,大新藥廠成立工會時間為1951年5月13日15,此外,原工會主席陳大鈞的材料中說:“1950年5月13日,我們第一屆工會,正式成立。朱國政廠長也就是這一天到的廠中。”16陳大鈞可能記錯了工會成立年份,但所說的日期與《工會總覽》相同,此外他的材料中又提到“在1951年5月13日由衛生廳任朱國政為大新藥廠政府代表一職”17,由此推測成立工會、公私合營公方廠長到任都應是在1951年。另一位干部、黨員李克良的材料中說“1950年8月廠里成立工籌會,上級工會派來工作組同志。”18一般而言,組建工籌會必在工會之前。因此可以確定,1950年8月大新藥廠成立工籌會,次年5月13日成立工會。

其實在1949年,藥廠尚在北溫泉時就已經成立了工會19。這個工會的具體情況目前沒有材料說明,僅能從廠長夏彬的侄子夏德芬的材料中找到一些記載:

對組織工會外圍是在1951年4月。夏當時是工會主席……上級工會唐國楚有鑒于工會委員之不純。故提議工會另行改選……夏、方均被選掉,因而夏、方對這次工會選舉不滿。方便對夏說:我們組織工會外圍。要夏去找李克良、何忠海、謝代清三位談。因夏當時雖對唐國楚不滿,但是這種做法也是不對的。所以沒有找李、何、謝談(此三位同志,均中共黨員)。因此工會外圍組織就未組織…… 20

從中可見,1951年4月之前大新藥廠已經有工會,應為1949年成立之工會,工會主席即夏德芬。材料中的“方”是工廠的行政秘書方巖,夏德芬與他商議,“想使新選出的工會失去威信,搞垮工會,制造再次改選。”21

但《工會總覽》中所記載大新藥廠歷任工會主席并無夏德芬。再從材料中所說上級工會唐國楚認為夏德芬等所組織的工會“不純”,似乎可以做這樣的推測:1951年5月之前大新藥廠確實已有工會,但這個工會并不在中共的直接領導下,因此在1951年5月間組織了對工會的改組,將與資方關系密切的夏德芬等人排除在新工會之外,因此新編纂的《重慶市工會總覽》并不承認夏等人組織的工會,而中共黨員李克良等自然也認為1951年5月改組后,由中共領導的工會才是真正的工會。

1951年下半年新工會成立之后,直到1952年大新藥廠才建立黨支部,由下派干部朱國政任書記,兼副廠長。但此時廠內的黨員數量還很少,因此工會在中共介入工廠管理中發揮著重要作用。但另一方面,由于葡萄糖在戰時是重要的藥品,尤其是朝鮮戰爭爆發后,大新藥廠的產品直接供應朝鮮戰場,中共對于工會提出的罷工、漲工資等訴求又要有所限制。因此1951年之后,舊資方、新進廠工人、工會、黨組織之間產生不少矛盾。

1951年改組后的大新藥廠工會,先后擔任主席的是陳大鈞與黃志學,當時規定“凡是資本家不能加入工會。”18不過陳大鈞、黃志學也并非生產一線的普通工人,并且他們與夏彬本來就有利益沖突。15由這樣的人擔任工會主席,與舊資方存在天然的矛盾,所以他們領導的工會與舊資方斗爭非常活躍。陳大鈞認為“資本家夏彬(大新藥廠公私合營后第一任廠長)過分的剝削著廠中工人同志,死也不愿改善工人同志的福利與工資,我們在唐國楚同志的領導下與資方作了斗爭,并且在三月份選出了我們第一屆工會委員會。”22

1951年底,中共中央調整了對于工會活動的政策,時任全國總工會常務副主席、全總黨組書記李立三被批判,全總黨組被改組。23高崗所提出的公營企業內沒有階級矛盾,因而公營企業內行政與工會不應對立的意見得到了毛澤東的支持。

這樣的背景下,工會得到黨組織支持,積極斗爭舊資方暨廠中主要管理人員的情況也發生轉變。當時川東衛生廳廳長認為“工會應無條件接受政府代表朱國政同志意見,并且學習由行政負責。”22工廠黨總支書記朱國政的上級,川東衛生廳藥政科科長董錦榮也表示希望支持舊資方發展生產。22

因此,朱國政也必然要考慮平衡舊資方、工會兩方面的訴求。1951年年中,川東衛生廳召開了一次關于解決大新藥廠勞資問題的會議,朱國政根據會議精神,要求工會服從行政,消除工會與行政對立的現象。24

更值得注意的是,這次思想學習整頓大會中,舊資方的夏彬等人擔任了學習組長,這勢必使得思想整頓朝著批判工會訴求的方向發展,如工會主席陳大鈞因為“發動工人和資方鬧福利,也被追問交代與唐國楚(上級工會干部)的關系,怎樣用經濟來籠絡工人。” 并被要求“交代唐國楚的關系及批判唐國楚同志及要工資福利完全錯誤的,以及工會是□有具體立場的等等。”22

工廠內具體事務上,1951年底至1952年上半年朱國政也選擇了傾向于舊資方的立場。如1951年10月間,藥廠新進員工何伴梅突然在思想整頓會后交代歷史時聲稱廠長夏彬曾毒打她三次。25工會方面要求調查此事,而朱國政則單獨為此事定論,要求工會方面同意自己的決定。

當時朱國政廠長要資方做了對何伴梅同志發瘋的總結,要我們工會出面蓋章送達上級機關及全廠同志小組討論。當時工會提出不同意。朱廠長說,那么你們行政、工會都蓋章好了吧……但是朱廠長親自到了上級工會及勞動科去為資方辯護(兩處都是他叫我陪他去的)。22

朱國政認為自己提出的總結,行政、工會都蓋章就可以了,顯然是認為自己可以直接領導行政班子與工會。但工會方面對此并不完全認可,而是提出異議。針對此事,川東勞動科于當月派工作組進行調查:

自工作組來之后把一般的問題暴露在群眾里,所以群眾對朱廠長的意見很多……所以那時朱廠長又布置了工作,就是收集夏彬與華文璜的意見,預備開大會斗爭資方。預備轉變群眾對他的包庇資方的看法。22

由于上級工作組介入調查,朱國政轉而組織批判舊資方。但此時既未得到上級支持,也不為工會所接受。川東衛生廳認為此時斗爭資方是沒有必要的,而工會方面則認為“這個行動是預備包庇他(朱國政)以前受到了資產階級的麻痹。及代表了資產階級做了事的活動。”22

何伴梅事件不了了之,朱國政在這件事情上的搖擺態度卻使得工會與資方的矛盾更為激化。工會因此事受到上級批評,所以決定“這以后的事情工會就不與朱商量而獨行其事。”26

這使得朱國政對工會主席陳大鈞極為不滿,演變為后來當著陳大鈞的面發牢騷。“我是經過了幾十年革命出來的,是用血換來的,你們懂些什么。害我現在在群眾這一點威信都沒有。你們不搞生產,只管工資福利。”22

值得注意的是,朱國政也將工會視作“不搞生產”,這與前述舊資方及老技術員工,也即現在的行政班子對工會的看法很接近。不僅如此,朱國政還在1951年12月左右組織業務學習會:

組織行政干部及部分職員……進行業務學習。仍想靠行政手段□□(負責學習的為夏彬、黃林昌、張勉如、夏德芬、吳登模、陸鼎燮)來搞好生產。26

參加業務學習會的成員基本上都是老技術員工或舊資方, 而且朱國政在學習會中說:“不要怕工會, 有意見盡量提。”26從中可見, 1951年底至1952年上半年間朱國政在工廠管理方面的態度與行政班子非常相近。

在這樣的政治氣氛中,1951年12月至1952年6月間的三反運動中,工會反而成為了批判對象,工會主席陳大鈞被戴上貪污的帽子, 開除了團籍, 其他工會成員也被戴上了貪污的帽子, 這屆工會隨即被撤銷改組。

從上文可以看出,1950年大新藥廠公私合營之初,在藥廠黨支部還未建立的情況下,工會是中共介入工廠管理的重要渠道,因此公私合營前原有的工會組織被徹底改造,與舊資方關系密切的工會領導層被排除在外,代之以與舊資方關系較為疏遠甚至對立的陳大鈞等人。但在藥廠黨支部建立后,尤其是中央對工會發展政策有所調整后,藥廠支部書記朱國政轉為支持舊資方暨現在行政班子發展生產,限制工會爭取福利的活動。1951年底至1952年上半年,是朱國政與行政班子關系最密切的階段,但隨著政治形勢的發展,廠內的政治氣氛又將發生變化。

4 藥廠管理的政治改造

1953年9月, 朱國政由于包庇“資方”、作風等問題被調查, 并受到黨內“當眾警告”以及行政“記過”處分。擔任廠長的舊資方代表夏彬也被撤職調查。此后, 政治改造的重要性在工廠管理中被重新強調。

這主要體現在日常生產中出現的問題往往被作為政治問題進行處理,而非技術問題。如1955年8月13日,第一車間葡萄糖結晶室4號結晶機發生打壞事故,當班技術員李繼佑負主要責任。27

1956年9月13日廠內就這次事故召開了座談會,主要是技術員和相關人員參加。總工程師張勉如認為這主要是李繼佑技術水平不足導致的。車間主任吳良海28、華文璜、黃志學也認為他的技術不夠。華文璜等人也是舊資方成員,此時已經退出管理層,只是車間主任或車間技術人員。

但座談會中更多人認為李繼佑是思想作風問題而非技術水平不夠,這與他的家庭背景有關。李繼佑的父親、二哥先后在鎮反運動中被殺,母親也自殺,其三哥被判刑,五弟被管制,其本人在民主改革中則被斗爭降職。

座談會總共19人參加,14人發了言。統計發言記錄上的16人,除了知道身份的5人以及不知身份的1人認為主要是李繼佑技術水平問題,2人沒有明確說出技術還是政治問題,其余以汪涵為代表的8人都認為是思想作風的問題。

座談會參加者中,大新藥廠的老職工除了汪涵都是主張從技術角度定性李繼佑的觀點。而多數公私合營后進入藥廠的人員則傾向于從思想作風方面定性這一事故。這次事故最終認定是李繼佑主觀主義思想發展造成,并處以行政降級處分。

由此可見,1953年之后,政治改造在大新藥廠的日常管理中已經占據更重要的地位。但由于葡萄糖生產仍然需要較高的生產技術,所以仍有部分前資方或公私合營前的老管理人員在廠內留任。如擔任總工程師的張勉如。張勉如“1925年至1936年先后在小學、中學和上海倫書院及雷氏德工專學校化學系讀書。1941年起先在上海新亞藥廠任技術員,重慶新華藥廠華西分廠任廠務主任。1949年在重慶私營大新藥廠任廠長。”29

1957年6月上旬,在地處重慶北碚的大新藥廠,鳴放運動正在如火如荼地展開,張勉如給藥廠黨支部寫了一封四千多字的長信,其中認為大量“不懂技術、生產”,只會“高喊口號”的黨、團員被調入藥廠管理層,一些新建立的管理部門對技術、生產部門指手畫腳,使得藥廠生產力下降。特別批評“車間主任以上的干部大多數是過去運動中的嗓子高,斗爭性強而提拔起來的黨團員。”并提議建立一個“技術委員會”以取代“黨委領導下的廠長負責制”。30

顯然,張勉如的建議不會被實行,這也是舊資方及公私合營前管理人員在藥廠的生產管理與政治活動中最后一次出現。此時的大新藥廠已經建立起了人員齊備的黨支部,并形成了由黨支部領導的國營工廠管理模式。

5 結論

本文開篇提出了兩個問題,首先,為何大新藥廠公私合營后仍然在管理層保留了很多舊資方人員?從前述分析中可見,大新藥廠主要生產葡萄糖,這在當時是一項對技術要求較高的生產工藝。藥廠在合營前規模很小,其資方本身多數也是生產技術人員。這就使得公私合營后仍然需要他們參與生產管理。

其次,工會在合營后的藥廠中扮演怎樣的角色?顯然,在工廠內黨組織尚未完善時,工會是上級黨組織介入工廠管理,斗爭舊資方的重要依靠。但是,工會也具有自身的利益訴求,主要是發動政治運動與爭取工人福利,這又與駐廠黨代表作為管理方保障正常生產的要求相矛盾。因此1951至1952年間廠內存在著工會與管理層(舊資方),工會與黨代表,管理層(舊資方)與黨代表三重矛盾。

1953年“三反”運動之后,夏彬為代表的舊資方管理人員已經被排除在管理層之外,政治改造在工廠管理中占據了更重要的位置。廠內完善的黨、團組織也建立起來。如張勉如所見,更多的黨、團員開始擔任重要的管理崗位。經過一系列改造,最遲到1957年,大新藥廠實現了黨的領導,完成了公私合營企業的轉型,成為典型的社會主義國營企業。

注釋:

1 《大新藥廠副廠長朱國政同志違犯政策管理主義報告》,重慶市北碚區檔案館:1-7-1953-459.

2 《我對錯誤缺點的檢討》,1953年7月26日,重慶市北碚區檔案館:1-7-1953-459。

3 楊奎松:《建國前后中國共產黨對資產階級政策的演變》,《近代史研究》,2005年第2期,第1-25頁;龐松:《一九四九—一九五二:工商業政策的收放與工商界的境況》,《中共黨史研究》,2009年第8期,第40-50頁.

4 趙晉:《舊工廠與新國家:1949——1952年的劉鴻生大中華火柴公司》,《中國經濟史研究》,2013年第2期,第97-109頁;高明,曹樹基:《效率與利益:上海電力工業的公私合營(1953-1955)》,《開放時代》,2014年第2期,第195-209頁.

5 鮑靜:《建國初期基層工會職能轉變研究——以上海申新紡織廠為個案(1949-1956)》,華東師范大學碩士論文,2010.

6 周順之:《大新藥廠是怎樣成為西南首家公司合營企業的》,《北碚文史資料第7輯》1995年12月,第1版,第33頁.

7 《中共大新支部關于朱國政同志所犯錯誤的處分決定》,1953年8月21日,重慶市北碚區檔案館:1-7-1953-459.

8 沈陽藥學院編:《化學制藥工藝學》,北京:中國工業出版社,1961,第160-161頁.

9 《向黨員及黨支部提意見》,1953年2月26日,重慶市北碚區檔案館:1-7-1953-459.

10 《大新藥廠工資改革總結》,1954年10月28日,重慶市北碚區檔案館:1-1-1954-80.

11 中共北碚區黨史研究室編:《中國共產黨重慶歷史北碚區卷》,重慶:重慶出版社,2011年版,第84頁.

12 《大新藥廠目前在開展合理化建議中所存在的問題報告》,1954年4月15日,重慶市北碚區檔案館:1-1-1954-80.

13 《夏德芬整理材料》,1955年12月17日,重慶市北碚區檔案館:1-13-1955-12.

14 周順之:《大新藥廠是怎樣成為西南首家公司合營企業的》,《北碚文史資料第7輯》1995年12月,第1版,第31頁.

15 重慶長江輪船公司史編纂委員會:《重慶市工會總覽》,重慶:人民交通出版社,1994年10月版,第513頁.

16 《有關朱國政問題》,1953年6月29日,重慶市北碚區檔案館:1-7-1953-459.

17 《陳大鈞的申訴材料》,1953年6月27日,重慶市北碚區檔案館:1-7-1953-459.

18《補充資料》,1960年2月9日,重慶市北碚區檔案館:1-7-1960-634.

19 《李克良同志的材料補充》,1960年6月21日,重慶市北碚區檔案館:1-7-1960-634.

20 《關于夏德芬的結論初稿》,1956年10月29日,重慶市北碚區檔案館:1-13-1955-12.

21 《關于夏德芬問題的結論》,1956年11月8日,重慶市北碚區檔案館:1-13-1955-12.

22 《有關朱國政問題》,1953年6月29日,重慶市北碚區檔案館:1-7-1953-459.

23 韓蘊暉:《李立三為何被戴上了三頂“帽子”》(《國史札記——事件篇》),上海:東方出版中心,2009年版.

24《所謂整頓思想學習情況的報告》,重慶市北碚區檔案館:1-7-1953-459.

25《何半梅發瘋事件之經過》,重慶市北碚區檔案館:1-7-1953-459.

26《組織職員進行業務學習情況》,重慶市北碚區檔案館:1-7-1953-459.

27 《對李繼佑事故案的結論》,1956年9月20日,重慶市北碚區檔案館:1-13-1955-12.

28 《關于大新藥廠吳海良同志所受的復查報告》,1959年8月8日,重慶市北碚區檔案館:1-7-1958-825.

29《關于右派分子張勉如的言行材料與其斗爭意見的報告》,1957年8月13日,重慶市北碚區檔案館:1-1-1958-158.

30 《對極右分子張勉如的處理意見》,1958年1月14日,重慶市北碚區檔案館:1-1-1958-158.

(責任編輯:王保寧)

Abstract:The Daxin Pharmaceutical Factory in the city of Chongqing, China, established in 1947, is a private pharmaceutical companywhich was set up by the capital and technical workers. Since 1950, ithas taken the form ofjointstate-privatemanagement in 1950. From 1951 to 1953, the contradictions in it can be summed up as political reform, daily production, and the Partys leadership. Although previous studiesshowed the contradictions between political reform and daily production, we found that political reform and the establishment of the Partys leadershipare not completely consistent, even conflicting. To develop the leadership of the Party not only means to establish a perfect political organization in the enterprise, but also means that the Party should participate in and ensure the daily production management. According to theDaxin Pharmaceutical Factory case, only when the Party completely controlled the political transformation and the daily production, it showed the shift from private-owned to the joint state-private management.

Keywords:Joint state-private management; Pharmaceutical factory; Labour unions; Technical workers; Enterprise management