徐悲鴻與傳統

徐建融

徐悲鴻與傳統

徐建融

近年來,常有專家指斥徐悲鴻,認為他誤導了中國畫,毀壞了中國畫。理由有四:一、提倡中西融合;二、提倡“素描是一切造型藝術的基礎”;三、開除秦仲文等三位教授;四、不懂傳統。根據專家的意見,當然,一、中國畫是不能搞中西融合的,中西融合就是不倫不類、不中不西、葬送了中國畫固有的傳統;二、中國畫不能以素描為基礎,而應以書法為基礎;三、秦仲文等三位教授代表了傳統,所以開除三位教授就是排斥傳統、否定傳統;四、中國畫必須強調傳統。什么是傳統?以專家們所認識的傳統為傳統,不認同專家們所認識的傳統就是不懂傳統。

這樣的指斥,理所當然地基于這樣的前提,即今天的中國畫走上了歧途,已經被毀壞了,尤其是強調傳統的中國畫,在今天更嚴重衰落了。但是,這一中國畫的悲觀現狀,是誰所認定的呢?第一,近年官方常有“百杰中國畫家”“德藝雙馨中國畫家”的名單頒發,數量應該不少于1000人;更有非官方的“最有潛力五十家”“當代十大家”“藝術大師”的名單頒布,數量應不少于3000人;而且,媒體上對這些畫家的評語,無不是“具有扎實的傳統功力”“傳統功力深厚”等措辭。短短的二三十年間,有如此數量的杰出畫家,而且多為傳統型、實力派的杰出畫家,這在三千年中國繪畫史上是絕無僅有的。怎么能說今天的傳統中國畫在徐悲鴻的誤導下已經走上了歧途,已經被敗壞了呢?應該說是茁壯繁榮,取得了空前的成就才對啊!當然,這個繁榮,這些成就,與徐悲鴻是無關的。更準確地說,是這么多優秀的傳統畫家自覺地抵制徐悲鴻的誤導所取得的。但無論如何,這足以證明,今天的中國畫并沒有受到徐悲鴻的誤導而淪于毀壞,而恰恰是在抵制徐悲鴻的誤導下取得了繁榮。

其次,即使認為上述的數字,無論官方的,還是非官方的,都是虛假的。實質是,這4000名優秀的中國畫家其實都畫得不太好甚至很糟,他們的傳統功力并不深厚其實很差。所以,今天的中國畫并沒有繁榮的成就可以稱道,而是淪于毀壞了。那造成毀壞的原因,難道真的應該歸咎于徐悲鴻嗎?事實上,大多數指斥徐悲鴻的中國畫家們,都不是從徐悲鴻的道路而來的,尤其是被公認的傳統功力深厚而實質上傳統功力很差的畫家,更不是從徐悲鴻的道路而來的。如果我們以李可染為對象,認為他畫得很差,并歸咎于徐悲鴻,那還說得過去,因為李可染確實是從徐悲鴻的道路而來的,包括他的山水寫生,除了水墨,還有不少素描。你看,因為他聽了徐悲鴻的話,所以畫得這么差。但我們卻是以不走徐悲鴻的道路的畫家為對象,指斥他們畫得差是受了徐悲鴻的誤導,這里的轉折關系,只能令人摸不著頭腦。

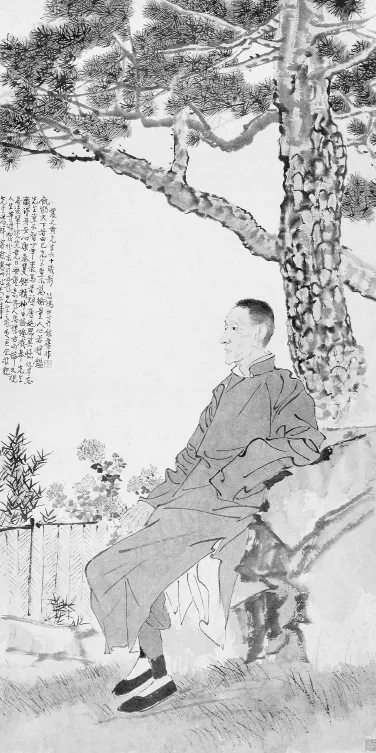

徐悲鴻 黃震之像 132cm×66cm 紙本 1942年

中國畫是多元的,將之比為體育,其中有乒乓,也有足球,有長跑,也有舉重,不能說只有乒乓才是體育,足球、長跑、舉重、跳水、鞍馬、單杠等等就不是體育。將之比為舞蹈,其中有民族舞、芭蕾舞,有國標舞,還有廣場舞,不能說只有民族舞才是舞蹈,其他就不是舞蹈——包括民族舞里還有彝族舞、新疆舞、白族舞等等呢。中國畫同樣如此,撇開唐代以前的彩陶、漆畫、畫像石刻、壁畫、帛畫、版畫、絹本畫、紙本畫等等不同的材質都是中國畫不論,單以民國畫壇紙絹材質的中國畫論,有弘揚傳統、拒絕中西融合的,也有革新傳統、倡導中西融合的,前者強調古為今用、推陳出新,后者強調洋為中用、嫁接出新。弘揚傳統派中所據為今用之古,有唐宋畫家畫的繪畫性繪畫傳統,又有明清文人畫的書法性繪畫傳統——包括正統派的程式畫和野逸派的寫意畫,寫意派中又有八大的、石濤的、吳昌碩的。革新傳統派中所據為中用之洋,有西方古典的寫實派,又有西方現代之不寫實派——包括塞尚的構成、凡·高的狂野、馬蒂斯的嫻靜、康定斯基的抽象等等。我們不能認為這個是中國畫,其他的就不是中國畫。就像20世紀50年代時,對于林風眠的水墨畫和彩墨畫,就有過算不算中國畫的爭論。但不算中國畫又算什么呢?難道算油畫、版畫、壁畫、漆畫嗎?當然,這里牽涉到對于什么是“中國畫”概念的認識的問題。照我的看法,從“文化”著眼,靳尚誼的油畫、古元的版畫都是“中國”畫;而從工具材質的“畫種”著眼,“日本畫”“高麗畫”倒與中國“畫”屬于同一畫種。具體不在這里展開。

這里單從“畫種”著眼,由于工具材質相同,上述民國年間的各種畫派,當然屬于中國“畫”,不同的畫派,我的看法應該多元共存、并行不悖,而不能用自己的一派去否定其他各派,就像不能用民族舞去排斥其他舞蹈,認為它們不是舞蹈一樣。每一派,按照自己的準則、要求去做,當然,自己的準則、要求以外還有一個大的準則、要求,對于中國畫,這個總的準則、要求便是筆墨,而總的筆墨準則,落實到不同的畫派,又各有不同的要求。這樣,每一派把自己的畫畫好了,歸功于自己的努力,做不好,不能歸咎于其他畫派的誤導。每一派的觀點,包括對準則、要求的確定,都有它的道理,沒有對錯。根據這一準則要求畫好了,不能證明這個準則、要求是對的,而其他準則、要求都是錯的。因為,一、根據這一準則要求也有畫不好的;二、根據其他準則要求也有畫得好的。這就像今天中國的經濟建設。國有企業、外資企業、民營企業、合資企業——包括中外合資、國民合股,都是需要的,絕不能說這種企業對、好,那種企業錯、壞。沒有對錯,但有好壞,每一種形式的企業都可以做得好,也可以做得壞,與企業形式的對錯無關。所以,除了上述的畫派,就是全盤西化又有何不可呢?千萬不要認為全盤西化就會丟失民族精神,就像認為繼承傳統就會喪失時代精神一樣。絕不會的!“古為今用”絕不會淪于不倫不類、不古不今、回到古代;同理,“洋為中用”也絕不會不倫不類、不中不西、全盤西化。一個人,如果讓他中西融合而淪于不中不西,則如果他不搞中西融合而借古開今,一定也淪于不古不今;如果他既不搞中西融合,也不搞借古開今,而是走一條“絕對正確”的道路(當然,這樣的道路事實上是沒有的),也一定會淪于不倫不類。只要是中國人,無論你怎樣全盤西化,永遠都是中國的全盤西化,而絕不會成為西方文化;只要是今天人,無論你怎樣繼承傳統,永遠都是今天的繼承傳統,而絕不會成為古代的傳統文化。就像今天的演員,一板一眼地演繹梅蘭芳的經典,怎么可能同梅蘭芳一樣呢?同梅蘭芳一樣,豈不是又出了一位大師了嗎?

具體而論,民國乃至整個20世紀的畫壇諸流派,張大千、謝稚柳是弘揚唐宋畫家畫傳統的代表,張兼弘揚明清文人畫野逸派傳統,吳湖帆是弘揚明清文人畫正統派傳統的代表,兼弘揚宋元畫家畫傳統,黃賓虹、齊白石、潘天壽是弘揚明清文人畫野逸派傳統的代表,徐悲鴻為融合西方古典寫實主義的革新派代表,林風眠為融合西方現代主義馬蒂斯的革新派代表,劉海粟為融合西方現代派凡·高的革新派代表,此外還有高劍父、傅抱石等,為融合日本的西洋畫和日本畫的革新派代表。其間的關系,當然互有交叉,這里只是就大體而言。那么,要說今天的中國畫被徐悲鴻毀掉了,究竟毀掉的是哪一路風格流派呢?

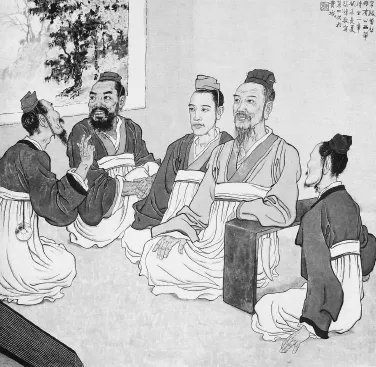

徐悲鴻 孔子講學 109cm×113cm 紙本 1943年

我們先看其罪狀之一,倡導中西融合,而中西繪畫根本不同,只能拉開距離,不能混血融合。固然,拉開距離完全可以成立,不能混血融合是不是太絕對了呢?近見有人考證說中國的人種本為單眼皮,故古代仕女多為單眼皮沒有雙眼皮,而西方人種與中國人種混血之后,才出現了雙眼皮,更生動了中國人的靚麗云云。這且不論,魯迅先生也早就說過,汲取西方文化的營養,“拿來主義”,如飲食牛奶,可以滋養我們的肌體,但絕不會使我們變成牛。說的也是這個道理。

早在漢唐,直到兩宋,中外文化的交融并不是一件不可思議的大事,要爭得不可開交。僅以繪畫而論,紫氣東來的佛教繪畫大盛于中國的畫壇,曹仲達、大小尉遲都是西域胡人,《歷代名畫記》中記載了諸多外來畫家的名字,《圖畫見聞志》中則有高麗畫、倭畫的文獻,盡管“華夷體殊”,但當時的畫壇,對于外來的畫風、畫家,不僅沒有任何排斥,反而積極地借鑒吸收。吳道子正是在融匯古今中外之長的基礎上集其大成,成為民族繪畫精神的百代畫圣,成為中國畫的經典傳統。

然而,不知什么緣故,從明末開始,中國畫壇開始了堅守傳統必須排斥外來的觀念,西洋畫被斥為“雖工亦匠,不入畫品”。郎世寧的中西融合,雖有帝王之尊的推崇,但畫壇一致不作看好而詆毀甚力。固然,郎世寧的中西融合確實畫得不好,但這并不能證明中西融合本身是一個不好的方向啊!就像“家家大癡,人人一峰”也畫得不好,絕不能證明學習黃公望是一個不可取的方向;“吳昌碩風漫天下,中國畫荒謬絕倫”,絕不能證明學習吳昌碩是一個不可取的方向。

民國時,雖然拒斥中西融合的呼聲強烈,但中西融合的呼聲亦很高。尤其是傳統派中,即使不走中西融合的道路,但不反對中西融合,甚至對徐悲鴻加以贊譽的也大有人在,如齊白石、張大千、謝稚柳等。新中國成立后,雖然排斥林風眠的中西融合,認為他的畫不是中國畫,但徐悲鴻卻大紅,在30年間,影響了一部分中國畫家——另一部分則主要受齊白石、黃賓虹、潘天壽和“揚州八怪”的影響。直到80年代之后,不反對林風眠的中西融合,認可了他的畫也是中國畫,卻開始了反對徐悲鴻的中西融合,認為他誤導了中國畫,毀壞了傳統。

事實上,中國傳統之不同于西學,根本上正在于國學是“和而不同”“吐故納新”的,不斷地融合異質文明;而西學則是“弱肉強食、適者生存”的,對異質文明滴水不進。近代以來,在中國有“漢譯西方名著”工程,在西方則絕無“英譯中國名著”工程;直到今天,西方的藝術,包括美術、演唱、電影到中國廣受歡迎,中國的藝術到西方則備受冷落,尤可證明這一點。

我的意思,弘揚傳統派,堅持排斥中西融合當然是可以的,但革新派探索中西融合同樣是可以的。既然佛教作為一個外來宗教文化,傳入中國之后,到唐代便變成了中國自己的文化,成為國學中的重要組成部分,不僅沒有毀壞中國固有的儒道傳統,反而推動了儒道文化的與時俱進,則融合外來的繪畫,只要融合得好,又怎么會導致中國畫及其傳統的毀壞呢?至于它融合得不好,必然導致中國畫及其傳統的毀壞,但排斥融合而堅守傳統做得不好,同樣也會導致中國畫及其傳統的毀壞啊!所以,不是融合不融合的問題,而是做得好和不好的問題。拒絕融合,固然排除了融合得不好的風險,但也排除了融合得好的機遇;堅守傳統,固然堅守了傳統做得好的機遇,但也堅守了傳統做得不好的風險。傳統的衰落,主要是弘揚傳統派的責任,不能歸咎于革新派的中西融合,不能歸咎于徐悲鴻。如同足球沒有踢好,不能歸咎于王楠打乒乓;國有企業沒有搞好,不能歸咎于外資企業、合資企業和民營企業。

接下來談“素描是一切造型藝術的基礎”的問題。徐悲鴻的這個觀點,是由“數學是一切科學的基礎”而來的。什么是“一切科學”呢?就是物理、化學等等。什么是基礎呢?就是高樓大廈下面的地基。高樓是各不相同的,但都需要地基則一,地基越深廣,樓層越是可以建得高大,地基淺而狹,則只能建低矮的建筑物。地基雖一,但地面上的樓層是各異的,物理有三大定律,當然,力學、光學、電磁學等還有不同的要求,化學有元素周期率等等。沒有數學的基礎,對三大定律等等的運算便可能算不下去,勉強去算了,必然會出錯,導致科學的失敗。但能不能說“數學是一切科學的全部”呢?絕不能的。所以,一位高水平的數學家,比如陳景潤,讓他去搞人造衛星,必然失敗。這失敗,不是因為“數學是一切科學的基礎”害了他,而是因為他根本不懂人造衛星的具體規律。像這樣的情況,我們絕不能說“數學是一切科學的基礎”誤導了、毀壞了物理、化學和人造衛星。而是人造衛星的工程師誤解了“數學是一切科學的基礎”,把基礎當成了物理、化學和人造衛星的全部,作為一名物理學家、化學家、人造衛星工程師,只學數學卻不學三大定律、元素周期等等。同樣,“素描是一切造型藝術的基礎”亦然。什么是“一切造型藝術”呢?包括繪畫、雕塑等等。而“素描”就是基礎,不是上層建筑,更不是全部。一個畫家,一個雕塑家,只學共同的素描,不學不同畫種各不相同的具體規律,不學不同雕塑各不相同的具體規律,油畫、版畫、壁畫、國畫、泥塑、木雕、石雕等等,如油畫的色彩、國畫的筆墨、泥塑的“加法”、石雕的“減法”,結果把一幅油畫畫壞了,色彩不知所云,把一件石雕搞壞了,要用強力膠把鼻子粘上去,最終歸咎于“素描是一切造型藝術的基礎”,講得通嗎?所以認清“基礎”的含義,是認識“素描是一切造型藝術的基礎”論的第一要義。

第二要義,就是什么是“素描”。這里的素描,是指造型的能力,即陸機所說“存形莫善于畫”的“存形”,劉勰所說“以色范形”的“范形”,謝赫所說的“應物象形”。造型藝術,就要準確地塑造形象,這個能力,是最基本的,即基礎,而不是最高的。最高的要求,是“以形寫神”,不但能準確地塑造出形象的形似,更要能傳達出形象的神采、氣韻乃至畫家主觀的情感,而神采、氣韻、情感等等,都必須依附于形似,這就是當時的形神一元論,神必須依附著形,有“有形無神”,有“形神兼備”,但絕無“無形有神”。畫了一匹馬,但形完全不是馬而是像鹿,畫家說這是畫出了馬的神,這樣的認識,在當時是完全不能被接受的。

素描既是指造型的能力,則當然不是指具體的技法。論具體的技法,有注重明暗體面的素描,如蘇聯的契斯恰科夫體系,有注重線條結構的素描,如安格爾、門采爾的素描,有刻畫精微的素描,也有簡筆速寫的素描等等。當然,中國傳統的“白描”也是素描的一種。張大千教學生畫畫,要求從白描勾線開始做嚴格的訓練,是為了強化學畫者的造型能力。硬要把契斯恰科夫的明暗體面素描看作素描,其他素描則不是素描,顯然是對徐悲鴻素描論的偏見,而徐氏其時尚未知道有契氏的素描體系。至于后來潘天壽指責徐氏以“西洋素描是中國畫的基礎”,把徐氏素描論的“素描”改作“西洋素描”,“一切造型藝術”改作“中國畫”,顯然是不符合徐氏素描論的本意的,而是以自己的理解做了歪曲。

當然,這里所說的“理論”并不只是指課改的基本理念,也包括國內外各種具有較大影響的教育理論,即如前些年十分流行的“建構主義”,以及現今在國內教育領域占據核心地位的“核心素養說”等.進而,“理論的實踐性解讀”的主要涵義則又在于:面對任一新的理論思想或主張,都不應盲目地追隨,而應堅持自己的獨立思考,特別是弄清這樣3個問題:(1)這一理論或主張的實質是什么?(2)這一理論或主張對于改進教學有哪些新的啟示和意義?(3)這一理論或主張又有什么局限性或不足之處?

所以,認清“素描”是指造型的能力,專論技法則有多種而并非只有明暗體面一種,是認識徐悲鴻“素描是一切造型藝術的基礎”論的第二要義。

第三,以造型能力為基礎所針對的“一切造型藝術”是什么?在西方,古希臘的雕塑、古典主義的油畫,在中國,唐宋的畫家畫,都屬于造型藝術;在西方,現代派的各種雕塑、繪畫,如亨利·摩爾的雕塑、康定斯基的油畫等等,在中國,明清以后的文人畫,包括文人所畫的文人畫和眾工所畫的文人畫,都不屬于造型藝術。特別是中國畫中的文人畫,更被明確地定義為詩、書、畫、印的綜合藝術。綜合藝術當然不是造型藝術。就像舞蹈,無論芭蕾、民族、國標,當然屬于舞蹈藝術;歌唱,無論美聲、民族,都屬于歌唱藝術。然而,流行樂之類的流行音樂,歌手同時也是舞者,他邊唱邊舞,就既不屬于舞蹈藝術,也不屬于歌唱藝術,而是屬于綜合藝術。由此可見,以素描即造型能力為基礎,是針對造型藝術而提的要求,并非針對非造型藝術、綜合藝術等而提的要求。西方的現代派、抽象派,中國的文人寫意畫等等,并不在素描論所針對的對象之中,它們可以排斥素描論,也可以借鑒素描論。排斥后畫得好了,歸功于自己不畫素描;畫得不好,不能歸咎于徐提倡素描。借鑒后畫得好了,不能歸功于徐的素描論;畫得不好,不能夠歸咎于徐倡導素描。就像國有企業的管理條例,民營企業可以搬用,可以不搬用,但無論搬用還是不搬用,民營企業經營的好壞都不能歸功或歸咎于國有企業的條例,說是你害了我。但是,專家們一致認為,中國畫——當然是寫意畫是決不能畫素描的啊,一畫素描就毀了。但是,一、徐悲鴻的素描論只是對造型藝術的要求,而并沒有要求寫意畫也畫素描啊!二、畢加索是畫現代派繪畫的,與造型藝術的古典繪畫迥然不同,而類似于中國的寫意畫,而他的素描之扎實,據說絕不在寫實畫家之下,他似乎并未抱怨“畫了素描,影響了我的現代派繪畫”。何況,潘天壽早就明確提出過:不能同意“西洋素描是中國畫的基礎”之說。他說的“西洋素描”,當然是指明暗素描,他說的“中國畫”,當然是指“不求形似”的寫意畫。并在浙美設計了人物、山水、花鳥分科教學的體制,且將書法、詩詞作為中國畫,主要是寫意畫的基礎。這就好比徐悲鴻的素描基礎論是訓練手頭功夫的打乒乓,潘天壽的書法基礎論是訓練腳上功夫的踢足球。足球運動員們長期按照潘的主張在練腳上功夫,但最后足球沒有踢好,便指責王楠們打乒乓!三、畢加索畫了素描而且畫得非常好,也沒有責怪素描毀了自己的現代派繪畫,我們的寫意畫家明明沒有畫素描,卻把自己寫意畫畫得不好怪罪于徐悲鴻的倡導寫實畫要以素描為基礎!

雖然,徐悲鴻主張的“素描是一切造型藝術的基礎”與中國畫中的文人畫、寫意畫無關,但與以唐宋為代表的畫家畫、寫實畫還是有關的。以素描為數學,西方的古典寫實畫為物理,中國的唐宋寫實畫便是化學。數學、素描是西方的物理、中國的化學的共同基礎,但西方畫還要三大定律和色彩,中國畫則要元素周期率和筆墨。以數學為一切科學的基礎,并不主張物理不要三大定律、化學不要元素周期率,同理,以素描為一切造型藝術之基礎,并不主張西洋畫不要色彩、中國畫不要筆墨。我們看唐宋畫家畫中的白描,其造型的準確,與西方的線描完全是相通的,而線條的骨法則為中國所有;宋人的“落墨”花卉、水墨山水,其造型的準確包括陰陽明暗的處理,與西方的結構兼體面素描同樣是相通的,而筆墨的勾、皴、點、染則為中國所有。所以“素描是一切造型藝術的基礎”,于唐宋畫家畫的傳統只有好處沒有壞處。

專以民國畫壇而論,徐悲鴻的素描基礎論,是針對作為造型藝術和唐宋傳統派和寫實革新派而言的,并不針對作為非造型藝術、綜合藝術的明清傳統派和現代革新派而言。故,明清傳統派的繁榮、衰落和現代革新派的大盛、不振皆與之無關,尤其在衰落、不振的情況下,更不能歸咎于徐的素描論。而唐宋傳統派的繁榮、衰落和寫實革新派的大盛、不振則與徐的素描論相關,但即使衰落、不振也不能歸咎于“素描基礎”論,而是因為貫徹“素描基礎”論做得不好所致。這個“做得不好”可以有兩種表現,一是素描的基礎根本不扎實,二是雖然素描的基礎非常扎實了,但卻把基礎當作了上層建筑,當作了全部。

撇開革新傳統派不論,單論弘揚傳統派。歷史地梳理傳統的衰落或毀壞,唐宋畫家畫的傳統,衰于明末,當時文人畫大盛并握有強大的話語權,推崇程式畫和寫意畫,貶斥畫家畫,顧炎武、李日華等認為“古法亡矣”“真工實能之跡盡充下駟,此亦千古不平之案”。民國間雖有復興之勢,但猶頂著“工匠之事”“保守”“落后”的壓力,新中國成立之后更被認為是“封建性、貴族性”的傳統糟粕,致使中國畫家只知有文人寫意畫不知有畫家寫實畫,只知有生宣而不知有熟紙和礬絹!所謂畫“工筆畫”者,亦多不入美術學院的國畫系而入工藝系。據此歷史事實可知,唐宋傳統的衰落,與貫徹徐的“素描基礎”論無關,因為其時其人尚未出生、其論尚未提出。至于新中國成立后貫徹其論,主要針對的是革新傳統,而完全沒有針對唐宋傳統。包括其與西方古典的融合,實際上也是取西方之寫實,用明清寫意之筆墨,完全沒有考慮到唐宋寫實之筆墨。

明清文人畫的傳統,正統派之衰始于清中期以后,“家家大癡,人人一峰”導致了畫這一路者,筆不精而墨不妙,因循的程式,厭厭無生氣。其時徐悲鴻其人尚未生,其論尚未出,故亦與“素描基礎”論無關。野逸派之衰,雖有傅抱石于1935年時提出“吳昌碩(畫風)風漫畫壇,中國畫荒謬絕倫”,但以有吳昌碩、黃賓虹、齊白石、潘天壽等的成就,包括新中國成立后“民主性、人民性”的傳統“精華”論之推動,一直蒸蒸發達至于今,“家家清湘,人人石濤”不僅表現于主流的畫壇,更普及到街道、農村的最基層,雖然其勢頭甚熱鬧,但果實卻并不豐碩,因此而被認為衰落了,毀壞了。當然,我是不認為衰落、毀壞的,因為出了一大批的“大師”,都畫得非常好。但既然有人認為衰落了、毀壞了,是否應該歸咎于徐的素描論呢?我認為不能。因為,這一批畫家,從吳昌碩到今天的“大師”,都沒有畫過扎實的素描,不少人更自覺而堅定地抵制素描論。既然你不僅不受素描論的影響,而且致力于抵制素描論,你畫得不好,怎么能歸咎于素描論呢?何況,徐悲鴻的素描基礎論并不是針對你的畫派而言的啊!就像吳昌碩、潘天壽沒有按照“怎樣打乒乓”的要求去訓練足球,而是按照“怎樣踢足球”的要求去訓練足球,足球踢得很好;而你沒有按照“怎樣打乒乓”的要求去訓練足球,而是按照“怎樣踢足球”的要求去訓練足球,足球沒有踢好,絕不能歸咎于受了“怎樣打乒乓”的誤導,只能歸咎于你貫徹“怎樣踢足球”的要求沒有貫徹好。

第三個問題來談談開除三位教授的事件。首先,學校有學校的規章制度包括教學體系,作為校長的徐悲鴻當然要維護這個制度和體系,不遵守這個制度和體系的老師也好,學生也好,再三教育而不改,當然要受到不同程度的處分,這本是一個行政事件,而絕非學術事件。其次,三位教授確乎是傳統派的畫家,但開除三位教授即使上升到學術事件,是否就意味著打擊、排斥傳統呢?傳統派中,有優秀的畫家,也有平平的畫家,當然還有很差的畫家。絕不能認為只要是傳統派,就都是優秀的畫家,只要不是傳統派而是革新派,就都是很差的畫家。三位教授的藝術水平如何呢?歷數20世紀50位有成就的傳統派畫家,大概是絕對排不上三位教授的名號的。則開除三位教授,如果一定要上升到排斥、打擊傳統的學術事件,也只能說是排斥、打擊了傳統派中的一般水平者。而能夠代表傳統的,當然不是其中的一般水平者,而一定是其中的高超水平者。而從徐悲鴻延聘齊白石執教北平藝專,延聘張大千、謝稚柳執教中大藝術系,更足以證明,作為革新傳統派的徐悲鴻,不僅僅沒有打擊、排斥傳統,而是非常看重傳統,非常看重弘揚傳統派的優秀畫家。

最后便來討論徐悲鴻究竟是否懂傳統的問題。吳湖帆曾慨嘆,要想真正弘揚傳統,首先需要真正認識、懂得傳統,沒有真正認識、懂得傳統,就不可能真正弘揚傳統。可惜的是,并世以弘揚傳統自任者夥矣,但真正懂得傳統者不三四人!我在《弘揚傳統的反傳統實質》一文中也講過,傳統的衰落不是因為中西融合派和反傳統派導致的,而是由弘揚傳統派自己造成的。所謂“天作孽,猶可恕,自作孽,不可活”,任何一個人,都不是被敵人打敗的,而是被自己打敗的。當弘揚傳統者本人沒有真正認識傳統,懂得傳統,那么,他越是加強弘揚傳統的力度,必然導致越是加快傳統衰落的速度。尤其當這個弘揚傳統者有很大的話語權、地位和權勢的情況下,更是如此。

但懂不懂傳統,主要是弘揚傳統派的頭等大事,于革新傳統派則并無如此重大的意義,即使一知半解,也無妨于他引西潤中來革新傳統。而奇怪的是,相比于弘揚傳統者的大多對傳統一知半解,作為革新傳統派的徐悲鴻,卻對于傳統有著全面、深刻的認識,比絕大多數傳統派畫家更懂傳統。具體表現在四個方面。一、他的收藏,既有唐宋的《八十七神仙卷》,也有金冬心、任伯年,“寶若頭腦”,沒有對于傳統的深愛、深知,何至于斯?二、他的交游,僅以書畫圈而論,就有齊白石、謝玉岑、張大千、吳湖帆、謝稚柳等,如果不懂傳統,傳統派的這些佼佼者,何以與他互相引為知己?三、他的書法也好,古詩文也好,根深蒂固、深入骨髓的儒家思想也好,尤其是積極投身抗戰救亡的俠義之舉,在在證明他是一個傳統到骨子里的“有古人風”。四、民國時的傳統派畫家,大多鄙視、排斥、打擊齊白石,以趙幹、敦煌壁畫為“工匠之事”,不登大雅之堂的“水陸畫”,而徐悲鴻則高度看好齊白石、張大千、謝稚柳并引為大學教席。這更證明,他比弘揚傳統派的畫家更懂傳統,包括明清文人畫的傳統和唐宋畫家畫的傳統。試問,開除的三位教授和引進的三位教授,何者更有資格代表傳統?究竟開除三位教授證明了徐悲鴻不懂傳統、否定傳統、打擊傳統呢,還是引進三位教授更證明了徐悲鴻的真懂傳統、肯定傳統、支持傳統呢?

綜上,我認為作為革新傳統派的代表之一(另三人為高劍父、林風眠、劉海粟),徐悲鴻不僅懂傳統,而且比大多數弘揚傳統派的畫家更懂傳統。但他沒有走弘揚傳統的一路,而是走革新傳統的一路。就像一位乒乓運動員,他比足球運動員更懂足球,但他沒有去踢足球,而是選擇了打乒乓,并提出了怎樣打好乒乓球的基礎論。我們可以批評他乒乓打得不好,批評他革新傳統做得不好,但不能指責他誤導了足球,毀壞了足球,責怪他誤導了弘揚傳統,毀壞了傳統。

韓愈有言:“古之君子,其責己也重以周,其待人也輕以約。今之君子,其責人也詳,其待己也廉。”我補充一句:“古之君子,其己有成也歸功于人,其人有失也歸咎于己。今之君子,其己有成也歸功于己,其己有失也歸咎于人。”自己的事情做好了,歸功于自己本無可厚非,別人的事情做好了,歸功于自己便顯得厚顏。別人的事情做壞了,歸咎于別人也算是實事求是,自己的事情做壞了,歸咎于別人卻顯得無恥。傳統的衰落、毀壞,弘揚傳統派把自己的責任推得一干二凈,而全部歸咎到革新傳統派的徐悲鴻身上,這又算什么呢?至于一面宣傳自己是弘揚傳統的“大師”,創造了傳統的高峰,而且高峰如林,史無前例的繁榮,一面又宣稱傳統被徐悲鴻毀壞了,又叫人相信今天的傳統究竟是振興了還是衰落了呢?

徐悲鴻 墨筆山水 138cm×69cm 紙本 1942年

任何藝術,傳統派也好,革新派也好,唐宋的畫家畫派也好,明清的文人畫派也好,融合西方寫實的革新派也好,融合西方現代的革新派也好,以素描為基礎也好,以書法為基礎也好,都可以取得成功,也可以導致失敗。取得成功的原因,不僅在于貫徹落實好了本畫派的規范,更在于有天賦的畫家來承擔該規范的貫徹落實。導致失敗的原因,不僅在于沒有貫徹落實好本畫派的規范,更在于沒有天賦的畫家來承擔該規范的貫徹落實。天才是不世出的,所以,畫史上常有式微的時期,如乾隆中期至咸豐年間便是如此,而與中西融合、“素描基礎”論完全無關。這段時期,完全沒有中西融合,更無從談起什么“素描基礎”,不也照樣式微嗎?而傳統本身,也是不斷變化的,吳道子汲取外來藝術之長,可以成為傳統,董其昌、石濤不汲取外來藝術之長,也可以成為傳統,而郎世寧中西融合,不能成為傳統,正統派、野逸派的末流不中西融合,也不能成為傳統。如果一定要說傳統在今天已經毀壞了,那只能歸咎于這是一個沒有天才的時代。

過去在政協開會時,常有文藝界的代表發言:“我們今天為什么拿不出精品力作?是政府給的錢太少了,管頭管腳又太多了!”我私下對他說:“你的意見我是不同意的,從中央到地方,政府每年都要組織多次優秀文藝作品的評獎活動,已經評出了無數的精品力作,其質量之高和數量之多,是史無前例的。怎么能說我們拿不出精品力作呢?”他表示,這些獲獎作品是不算數的,不能說明問題。我當場反駁:“政府組織的活動怎么不算數,不能說明問題?一次兩次容有個別差錯,無數次的評獎,總體上充分證明我們今天拿出了不可勝數的精品力作。而且,即使你不相信政府,認為今天的文藝界沒有精品力作,又怎么能責怪政府給錢少、管得嚴呢?陸儼少先生在右派年代,一個月只有60元,管得又那樣嚴,不也創作出了《杜甫詩意百開冊》的精品力作嗎?”他反問:“那你說我們拿不出精品力作歸咎于誰?”我不假思索地說:“當然歸咎于我們的無能啊!”對于今天傳統是不是衰落,中國畫有沒有被毀壞以及責任是不是應該由徐悲鴻負的問題,我也作如是觀。