宋代青綠緙絲畫設色的審美特征研究

劉新華 張康夫

宋代青綠緙絲畫設色的審美特征研究

劉新華 張康夫

宋代藝術緙絲多以宋畫為粉本摹刻而成,特別是緙絲名家朱克柔、沈子蕃的作品,不僅能夠形似,而且能夠高度傳神,很好地再現了宋畫的原貌。從作品品質及研究價值看,“像緙絲這類‘書畫織物化’的作品不僅具有極高的工藝價值,同時又有深厚的文化藝術內涵”[1]。因此,對于藝術緙絲色彩的專向研究可以為宋畫色彩研究提供借鑒。

本次共選擇包括南宋緙絲名家沈子蕃作品在內的七幅宋代緙絲作品,以沈子蕃作品為主。七幅作品中有六幅收藏在臺北“故宮博物院”,一幅藏于沈陽故宮博物院。這七幅雖然主題有所不同,但設色風格和作品品質都較為接近,因此適合作為同一色彩主題進行采集和研究。

(一)單幅作品色彩分析與采集

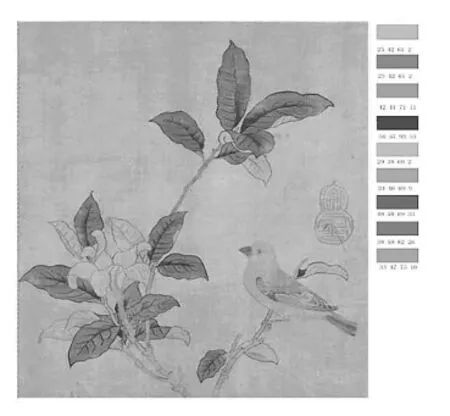

1.緙絲花鳥圖軸:該作品是以宋徽宗趙佶的畫稿為底本摹緙而成。構圖簡潔,設色單純,以綠色和淺咖色為主,鳥羽的淡灰色和淺色新葉成為呼應色,植物的綠色健康飽滿,葉子的綠色層次、每一片葉子正反面的色差、葉面因結構變化和起伏而多變的綠色層次都摹緙得非常清晰。暈色細膩,色澤柔美。在淺咖色背景的襯托下顯得溫潤雅致。色卡主控色為綠色、淺咖色。

緙絲花鳥圖軸

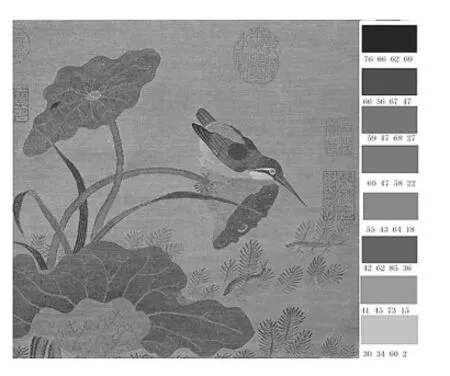

2.翠羽秋荷:翠羽秋荷的色調較之“花鳥圖軸”更加沉穩、清冷。畫面表現荷塘一隅的生趣。翠鳥靈巧的神態,花葉翻轉后的形色,水草的搖曳之姿,都表現得精致入微。在設色方面,該作品分色細膩,銜接自然,將翠鳥神態及毛羽色彩的層次,荷葉、蓮蓬及水草的綠色變化摹緙得清新而真實。空間色彩表現通透,特別是水中植物的色彩,虛實有致。翠鳥的白額和紅喙作為互補色而躍出畫面,達到綠色叢中一點紅的色彩效果。本幅作品共采集色卡八種,主控色為綠色和絹本色。

翠羽秋荷

3.山水:該作品以宋代院體山水畫為粉本摹緙而成。畫面以藍、綠兩色為主調,江面則利用絹的自然色澤與主景形成鮮明對比。在設色運筆之間,盡顯文人寄情山水的嫻雅情趣。畫面色彩呼應性明顯,山石的青綠色塊與水中青綠色塊如河邊的小碎石遙相呼應,生動傳神,中景的樹在落日余暉中呈現暖色調,與江面的暖色形成呼應。在山、水以及云等細部加以淡彩渲染,凸顯畫面意境和神韻,顯示出對繪畫藝術精到的領悟和表現。本幅作品共采集色卡九種,主控色以青綠和絹本色為主。

山水

4.山水:此畫面色調偏暗一些,有一種被暮色籠罩的感覺。整幅作品色彩純度偏低,色相對比也較為平緩。其設色及對色調的表現方法與上一幅基本一致,色彩美感追求自然真實、靜雅和諧。本幅作品共采集色卡十種,其色彩的明度和純度與上一幅比較有較大差異。

山水

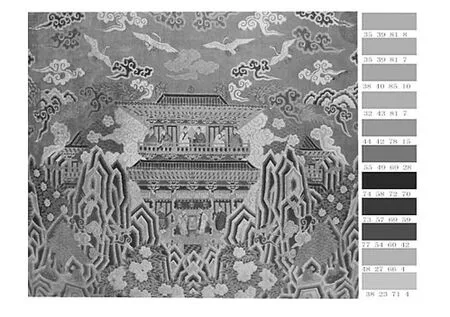

5.緙絲仙山樓閣:作品擅長采用色彩漸變表現物象色彩的推移,分色細膩、層次豐富卻井然有序,畫面色調穩重,色澤富麗,表現出較高的藝術水平。本幅作品采集11種色卡,其中青綠色為主控色。

緙絲仙山樓閣

6.緙絲富貴長春:此幅作品采用藍底五彩織,以綠色和黃色為主控色。花卉以淺色牡丹花作為主體,并薔薇、芙蓉、菊花等陪襯,花朵設計主次分明,枝葉交錯有致。畫面色彩以藍色漸變、綠色漸變、花色漸變為主要特征。其中單瓣牡丹采用紅絲線,借鑒工筆“勾”的方法緙出邊線,花瓣舒展,層次清晰,姿態婀娜。復瓣牡丹運用戧色法中的“結”法,用相接近的二色或多色,按照退暈之色階層次逐層減退,從而使色彩在明度、色相、純度變化方面更加豐富,色彩銜接也更加自然,花卉更加富于立體感與裝飾性。本作品共采集色卡九種,青綠色彩特征強烈。

緙絲富貴長春

7.群仙拱壽圖:該作品畫幅很小,卻緙工細微精致。八個人物動作、神態都刻畫得十分自然、寫實。特別是在表現面部時,作者在須眉等處采用針法勾線,將八仙不同的性格特性和心理表現得非常精到。畫面色彩以冷灰為主,明度整體偏低,純度也比較低,符合宋代服飾的著色特點。本幅作品共采集色卡九種。

群仙拱壽圖

(二)單幅色彩采集列表及歸納色系表

七幅作品共采集65種色卡,全部采用CMYK數字標注。從色卡采集看,有兩個顯著特征:其一是用色以藍綠色系、綠色系、黃綠色系、黃灰色系、褐色系為主,其中冷綠色系與黃灰色系占據主控色。其二是灰色調成為作品的明顯特征,不論是綠葉的漸變,還是黃花花瓣之間的過渡,都依靠這些美妙的灰色層做支撐。

(三)基于PCCS色立體的色度分析

從色彩分布看,主要集中在植物綠色系,占主景面積的一半以上。整體色調呈現冷色調,暖色如黃色、紅色、橘色。冷色因為面積較小,只是起一種對比或點綴的作用。在純度方面,主要在中低純度區域,如果拋開背景用色,以主題景物用色計算的話,其高純度用色比例不超過15%。中低純度色彩成為塑造形象的主體,包括紅色、黃色含灰量也在明顯增大具體純度比例。在明度應用方面,主體物色彩分為兩部分:一類是以植物葉子為主,一類是以花鳥為主。其中葉子是主調,大部分處于中明度區域內,占60%以上,決定整幅作品的氛圍,色調沉穩。高純度的一般是畫中的花和鳥部分。花卉的色彩表現豐富、細膩,注重細節和質感表現。該部分色彩面積不大,卻是畫面中最重要的部分,設色自然也最為講究,既突出于畫面,又不脫離主題,色彩表現細膩美麗。低明度色系用色比例較少,但是因為多為勾勒之處,屬點睛之處。在冷暖方面,以青綠色系為主調,冷色區占主導,占70%左右。在冷色里面,中性偏冷的色彩占有較大比例,對畫面的對比效果起到很好的協調作用,如花卉、葉子、山石的灰色區,同樣,中性偏暖色彩也在畫面設色中占有顯著位置,如帶暖光的天空、水面、石頭的陽面等,部分作品利用天空增強色彩的冷暖對比。

(四)宋代青綠緙絲設色特征

1.設色比例更加合理,主體物與背景的色彩對比更加明確,色彩呼應更加到位。在青綠藝術緙絲作品中,青綠作為主控色,決定了緙絲色彩的基調。藍色則作為綠色調的延續出現在畫面的暗色區,或者以點綴色零星分布在畫面的其他地方,一方面加強了緙絲青綠色調的冷調傾向和調子感,另一方面也增強了畫面中色彩的呼應關系。黃色系主要是以花卉色彩、花枝嫩葉以及淺黃色背景為主,共同構成畫面的高調區,并與青綠色塊構成對比色關系。朱紅、絳紅、橘紅、暖黃等色主要分布在部分小花、花蕊、鳥的羽毛、鳥的喙等部位,顏色雖少,卻不可或缺,有點睛之效。

2.色彩審美趨于清雅,主色純度較唐代整體降低,色彩表現品質提高。在宋代理學、院體繪畫以及宋徽宗尚真無為美學思想的影響下,宋代青綠藝術緙絲的色彩設計較之唐代更加貼合自然、清新和寫實。無論是植物用色或是動物用色都表現出嚴謹、求真的創作態度。在純度運用方面,畫面主色的純度較之前代有明顯降低,用色區域向色平面的中間靠攏。以綠色為例,每一幅作品中的綠色都很貼近該植物色彩,色彩純度差距縮小,每一個色系的色彩灰度都控制得比較到位,不論是高調處的花卉、禽鳥,還是處于中調的枝葉、山石,色彩不臟不膩,通透潤澤,恰到好處。中性灰調的背景與青綠主景在一起顯得非常和諧,色彩風格沉穩而內涵豐富。

結語

“一個時代的哲學思想和繪畫之間存在著一條隱性之鏈。”[2]筆者認為,自王維以來的詩化美學和宋代文人情結由內而外的文化牽引,造成宋代色彩審美與唐代以來的色彩觀發生重大分野。最終,在理學、道學以及佛學文化的綜合影響下,最終完成從象、意象到意境的審美跨越。這種審美特征的形成也是宋代“格物窮理”及求真傳神理想的外化。

[1]陰建華,李向紅.緙絲中的古今書畫藝術[J].武漢紡織大學學報,2014(04):30.

[2]林素梅.心境:理學思想與兩宋繪畫的關系[J].藝術百家,2008(07):56-57.

項目:色彩文化學(12YJA760091)教育部人文社科一般項目,2012,02;信息化時代“藝工商結合”的紡織品設計理論與實踐研究(12BG064)國家社會科學基金一般項目,2012;浙江理工大學“翻轉課堂”示范課程建設項目(浙理工教〔2015〕21號)