九一八事變后西方軍界、學界及媒體的調查與報道

趙欣

九一八事變后西方軍界、學界及媒體的調查與報道

趙欣

[內容提要]1931年9月18日,日本捏造事實,不宣而戰,發動了震驚中外的九一八事變,隨后出兵全面侵占中國東北。為了掩人耳目,日本侵略者扶持溥儀為傀儡成立了偽滿洲國。日本在中國東北的倒行逆施引起了國際社會的高度關注,為了調查真相,西方軍界、學界和媒體人士紛紛前往事發地調查,為國聯調查團的調研打下了基礎,終使日本外交上陷于孤立。

九一八事變 日本 西方軍界 學界和媒體

九一八事變與日本在中國東北成立的南滿鐵道株式會社(簡稱“滿鐵”)的先期活動密切相關。九一八事變之前,“滿鐵”的部分成員就開始大造輿論,鼓吹“滿蒙獨立”,慫恿日本政府以武力解決所謂的滿蒙問題。1928年11月,“滿鐵”成立了“滿洲青年聯盟”①。該組織的宗旨是向“中國大陸發展大和民族”,到處宣揚要在“滿蒙建立新國家”。1931年上半年,“聯盟”發行了《滿蒙問題及其真相》的小冊子1萬份,免費向日本軍政要人贈閱,宣稱“滿蒙不僅作為我國國防第一線和國軍的軍需產地,具有相當的重要性,且作為發展產業的原料產地和食品供應地,對我國的生存來說也是極為重要的地區”。基于此,日本應將自己在中國東北的特殊權利“光明正大地向世界各國申請,當然更可以向中國提出”,“在全部既得權益將廢于一旦的今天”,“吾人要奮起促使九千萬同胞猛醒”②。“大日本生產黨”在“朝鮮滿蒙問題、國民問題發起人會議”中通過了“膺懲暴戾的中國,堅決反對幣原軟弱外交”的決議。與此同時,從“滿鐵”獨立出來的東亞經濟調查局也與“滿鐵”再度合作,在日本各地舉行中國及滿蒙事情講演會,煽動國內仇華、反華情緒。日本關東軍持續放大“中村事件”③,意圖左右國際媒體的導向。在大造輿論聲勢的同時,關東軍緊鑼密鼓地準備發動侵華戰爭。1931年7月3日至12日,關東軍對中國東北的防御系統進行了徹查,“在這一旅行的研究項目中,甚至包括襲擊哈爾濱和海拉爾防御等問題”④。

日本認為時機成熟后,于1931年9月18日晚10時許,派日本關東軍島本大隊川島中隊河本末守中尉率部下數人,將南滿鐵路一段路軌(沈陽北大營南約800米的柳條湖附近)炸毀,聲稱系中國軍隊破壞。日軍獨立守備隊第二大隊即向中國東北軍駐地北大營發動進攻。次日4時許,日軍獨立守備隊第五大隊從鐵嶺到達北大營參戰。5時半,東北軍第七旅退到沈陽東山嘴子,日軍占領北大營。面對日軍囂張的進攻,張學良匪夷所思地下令不予抵抗。日軍遂以破竹之勢迅速侵占了奉天、吉林和黑龍江的大部分領土。而日本政府和外務省對國際媒體和軍政界人士均表示無法約束軍方,暗地里卻支持其擴大侵略。后蔣介石南京政府逐漸看清了日本的野心,開始命令張學良抵抗。12月25日,日軍總攻錦州,張學良撤軍棄城。1932年1月2日,錦州失守,日軍連克多城。2月5日,日軍攻陷哈爾濱,東北全境淪陷。

迫于國際壓力,關東軍還不敢在東北全境明目張膽地實施殖民統治,因此考慮先建立傀儡政權,再倒逼西方列強認可。當時擔任日本特務機關負責人的土肥原賢二游說已退位的清朝末代皇帝溥儀回中國東北復國。⑤溥儀心動,遂于1931年11月13日從天津起程赴位。1932年3月1日,日本傀儡政權偽滿洲國正式成立。溥儀任“國家元首”,定都“新京”(今長春),年號“大同”,中國東北從此進入了日本殖民統治的時代。偽滿當局為了獲得西方社會的認可,定期出版發行英文雜志和著述,介紹偽滿洲國“國情”,為自己在中國東北的所作所為歌功頌德。偽滿當局出版物有東亞經濟調查委員會的《滿洲年鑒》(Manchuria Yearbook),“滿鐵”的《透過鏡頭看南滿鐵路》(The South Man?churia Railway Through the Camera Lens)、《回答有關滿洲的問題》(Answering questions on Manchuria)、偽滿洲國外交部的《滿洲國的獨立》(The Independence of Manchoukuo)、《滿洲國的特殊公司》(Special Companies in Manchoukuo)等多部宣揚偽滿洲國政治、經濟、文化的著述,一定程度上提高了偽滿洲國的國際知名度,同時也吸引了大批的西方人進入“滿洲”進行實地調研。

一、西方軍事情報人員的調查

美國和英國一直反對俄日獨占中國東北,因而密切關注日軍的動態和中國東北的局勢。九一八事變及次年3月即告成立的偽滿洲國令西方列強極為震驚,以英美軍人為主的西方人對此迅速做出反應,立即奔赴中國東北一探究竟。由于日本表面上仍奉行門戶開放政策,繼續與美英等西方國家保持著貿易往來,因而西方軍人的進入亦未遇到多少阻礙。他們以軍人的特殊身份得已深入到一些禁區,并與日軍高層接觸,從而獲得了許多珍貴的第一手軍事情報(當時都是加密級文件,普通人無法看到),其調研成果為本國政府制定對華政策及實施遠東軍事布署等都具有重要的指導意義。

實際上,早在事變前,西方軍界就“嗅到了山雨欲來的味道”,遂屢次派情報人員打探。1930年2月,英國陸軍參謀弗格森上校(A.K.Ferguson)即進入中國東北調查日軍動態。九一八事變后,英國軍人洛瓦特·弗雷澤(Lovat Fraser)立即趕赴現場,對事變當晚日本所謂的“中國軍人炸毀南滿鐵路”之說進行考證。弗雷澤曾親口向日本軍官質疑,“如果鐵路被炸毀,為什么當天晚上從大連駛來的火車能準時到達沈陽?他們最初的答復是火車越過了那段炸壞的鐵軌。當他反駁說這不可能時,他們又聲稱火車到達前毀壞的鐵路就修好了。然后他又追問為什么第二天早上毀壞的鐵路仍被拍照,他們啞口無言”⑥!另一名駐東京的英國參謀根據自己的實地調查亦揭露了日本的侵略行徑,并分析了當時流行的“日蘇之間爆發戰爭”的可能性,“1931年9月18日,日本開始了在滿洲的軍事行動,明顯是想減少中國對南滿鐵路公司及其子公司利益的干涉。從其軍事行動發生的速度而言,絲毫不用懷疑這些行動都是事先精心預謀的。所有最近接到的信息都顯示蘇聯不會對日開戰,除非日軍真的繞過蘇聯前線,問題的關鍵是日本是否真的是故意所為。蘇聯能調動的總兵力有60萬人,30個師,每個師1萬5千人,軍隊有600架飛機,但其中有22.5萬人駐守在哈巴羅夫斯克(伯力)。而日軍的自動化部隊共有80萬人,32師,每個師2萬人,最多有600架戰斗機。其中有60萬人駐守在哈爾濱—齊齊哈爾沿線,其他地區有30萬兵力”⑦。

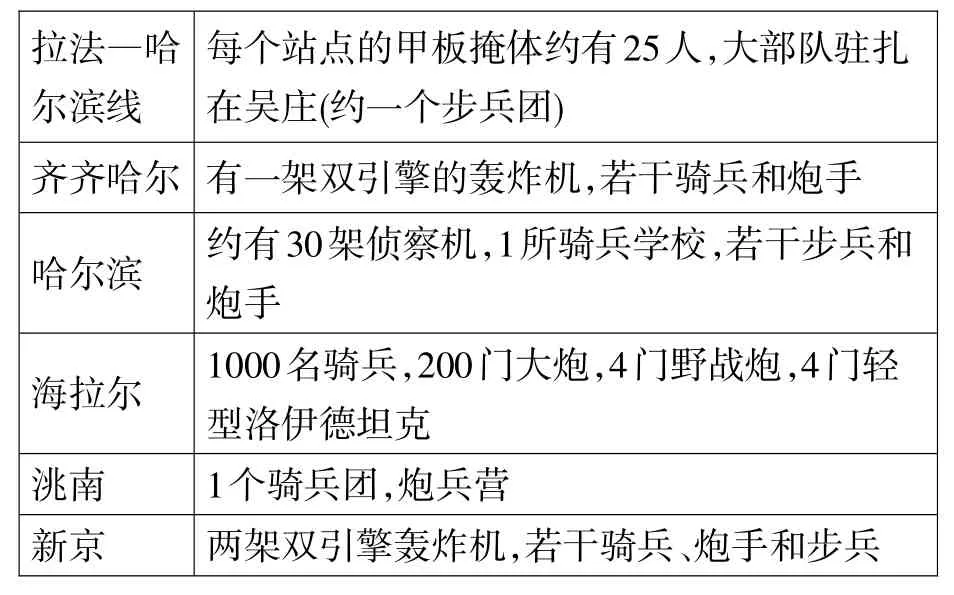

偽滿洲國成立后,遠東的局勢變得更加復雜,更多的西方軍事情報人員陸續進入東北,許多都是有先期調查經驗的軍人,調查的深度和廣度都有了進一步的拓展。1933年6月,美國迪克上尉(Dicker)到中國東北與朝鮮的交界處調查港口建設情況。1935年7月,英國皇家工程師、陸軍中校查普曼(J.DP.Chapman)奉命調查中國東北的局勢。其主要任務是:1.調查興安嶺日軍企圖假道滿洲里進攻蘇聯及蘇聯的防御體系與中東鐵路情況;2.報告特建的北安鎮—阿穆爾鐵路的建造進展及洮南至索倫鐵路延長線的前景;3.查看雄基、羅津和清津港的建設狀況;4.調查偽滿洲國軍事概況(坦克、航空設施以及獨立的鐵路駐軍),特別是興安嶺特務軍團的情況;5.土匪情況;6.公路建設情況;7.東北人民對日本人的態度以及工商業等。⑧查普曼先期奔赴日本,于1936年2月28日離開東京赴對馬島,之后乘輪船抵清津。在船上遇見了4名認識他的官員,查普曼意識到自己此行可能因此而暴露了。他索性大膽地搜集了朝鮮港口的建設信息,再于3月4日赴哈爾濱,調查了拉法—哈爾濱鐵路干線、支線及施工等情況。查普曼托英國駐哈爾濱領事寫了一封給海拉爾憲兵隊隊長的介紹信后繼續向西北行至海拉爾、興安嶺、阿爾山等地,之后沿洮索線及南滿鐵路線折返至“新京”、沈陽、撫順,搜集了大量地形學、植被資源、人口、工業、農業、公路、軌道、河流等多方面的地理信息和軍事情報。在他看來,中東鐵路“海拉爾與興安嶺之間有5座大型鐵路橋,現在都急需修繕。火車從上面爬過時顛簸起伏,速度根本提不上來。枕木和壓重物都急需修繕”⑨。查普曼搜集到的最有價值的信息,是發現了日軍航空系統的可能隱蔽點,“從興安嶺那里的一個正在施工的基地里可以窺見,從齊齊哈爾至東方200公里將有一個能牽制敵機的防空工事,據稱當敵機離前線400公里之遙時就能接收到信息”⑩,“該地區適用于飛機、騎兵和裝甲車作戰。日軍在海拉爾握有坦克,在興安嶺可能也有。在海拉爾、興安嶺、洮南和齊齊哈爾還屯有騎兵。齊齊哈爾有飛機,可能隱藏在興安嶺之中”?。他還特別統計制作了一張“日軍關鍵駐地表”,并計算出了這些關鍵駐扎點與鐵路、公路之間的精確距離。查普曼的調查令英國陸軍部感到很滿意,“軍事作戰與情報指揮處向航空作戰與情報指揮部表達了對查普曼的贊賞之情”?。海軍情報部指揮處亦對此向陸軍作戰與情報指揮部表達了祝賀。

表一 查普曼之“軍情調查表”(節選)?

英國陸軍參謀部上校弗格森奉命于1935年7月20日至8月6日再次赴中國東北調查偽滿洲國軍情。其目標有二:1.調查“滿洲”當前的總體情勢;2.攫取“滿洲”東部最新的鐵路建設信息。計劃路線是:天津—沈陽—新京—哈爾濱—牡丹江—圖們—吉林—沈陽—大連。由于哈爾濱至牡丹江與牡丹江至圖們鐵路線被洪水沖毀,弗格森不得不調整計劃,略去了圖們和牡丹江兩城。在沈陽和哈爾濱領事的幫助下,弗格森穿越了中國東北的主要鐵路線,得以和日本及偽滿的一些高級官員接觸,還從日本軍官那里獲得了一些信息,但他認為日本軍官“明顯是在重復一個設計好了的長篇大論,更像是一個小學生在重復‘瑪麗有只小羊羔’之類的歌詞”?。為了套取有價值的情報,他多次與日本低級、高級軍官接觸,拼湊從他們那里獲得的零散信息,漸明章法。

根據調查,弗格森總結了日蘇之間的四大焦點問題:1.黑龍江與烏蘇里江交匯處的三角洲;2.蘇聯拒絕日本在哈巴羅夫斯克、海參崴設領事館;3.日本指控蘇聯支持抗日的土匪;4.外蒙與滿洲邊境的沖突。?弗格森根據親歷考察深刻地揭露了日本的野心,對黑龍江三角洲問題,“滿洲國授權享有整個河道的航行權……日本也反對蘇聯在三角洲的軍事行為”?。至于外蒙,“日軍官告訴我滿洲與蒙古(內蒙和外蒙)是一家,應該成為一個國家”?。他還曝光了“日軍戰艦曾兩次航至蘇控海峽以試探蘇軍的反應,他們感到蘇軍似乎很害怕他們。蘇軍在海參崴有16艘潛艇,在赤塔有500架飛機”?等重磅軍情。弗格森得出結論:“日本對蘇聯和外蒙有一種言過其實的恐懼。這種恐懼主要是由于他們無法以間諜的身份深入到外蒙以誘使蒙古人不受蘇聯控制而歸順于日本……日本并不想開戰……此外,日本還認為蘇軍在西伯利亞的軍備是最令其不安的存在,他們已形成了危險的因素,也許能煽動成一場戰爭”?。但他預測“滿洲的形勢顯示1936年秋季之前日蘇敵對情緒爆發的可能性幾乎沒有”?。

查閱英國陸軍部的檔案可以發現許多類似的軍事考察報告,且大多數都曾上呈給英國外交部和首相過目,足見其調查成果對于本國外交政策的調整和軍事布署的重要參考作用。

二、西方媒體和學界的調查與報道

九一八事變及偽滿洲國的成立自然也引起了西方媒體和學界的矚目。他們以記者的敏銳和學者的洞察力適時捕捉中國東北的政界、軍界、人文和地理信息,及時向西方社會反饋中國東北時事,分析未來的走向,從而使西方社會能持續了解中國東北復雜的地緣政治和軍事動態。

此期進入中國東北的西方媒體名士有彼得·傅勒銘(Peter Fleming)等人。傅勒銘是英國《泰晤士報》遠東特約記者,杰出的地理學者和探險家。九一八事變爆發之后,他立即趕赴沈陽,及時向西方社會傳遞了日軍侵華的實時信息。1933年,傅勒銘和一位美國記者再度奔赴中國東北。由于他在九一八事變中準確及時的報道而聲譽鵲起,成為“滿洲問題”專家,因而《泰晤士報》此次以每篇50英鎊的高價買斷了他對中國東北的系列報道。?傅勒銘從法國乘火車經荷蘭、俄國走西伯利亞大鐵路進入中國東北。他重點考察了中東鐵路、南滿鐵路沿線及重點城鎮的日軍動態。他以記者的敏感性和地理學者的專業素養評價了重點城市的情勢,“哈爾濱被稱為遠東的巴黎。這里有著大量的難以確定的因素。在表面上看來,俄國對哈爾濱的影響幾乎等同于美國對上海的影響。但是在哈爾濱混雜的文化背后是今天的日本人所主宰的一切。這是滿洲隨處可見的情形”?。傅勒銘在哈爾濱濱拍攝了大量中東鐵路的照片后秘密地通過西伯利亞大鐵路的郵政系統寄回倫敦,之后從哈爾濱乘火車至長春,闡明“日本選擇長春作為滿洲國的首都主要在于其是中東鐵路和南滿鐵路的交會點”?。傅勒銘在長春停留了3天,考察了駐軍、工程建設和商業等情況。他利用各種渠道采訪了政軍界要人,包括日本、國民政府外交部和作戰部的高級官員,甚至成功采訪了溥儀、蔣介石等人。傅勒銘離開長春后抵沈陽,采訪了一些日本高級官員,并考察了日軍的防空工事,還參與了日軍與土匪的作戰,之后奔赴南京會見蔣介石。由此可見,其調查的深度和廣度都要比其他媒體記者更勝一籌。后來他將自己寫給報社的報道匯成專著《韃靼行紀與韃靼新聞》(Travels in Tartary One’s Com?pany and News from Tartary,London,1934.)。該著以流暢的文筆、豐富新穎的信息、獨到深入的分析而風靡一時,從1934年首版至1946年,被再版了19次之多。?

確切地說,英美等國的西方媒體對九一八事變和偽滿洲國給予了長期的關注,西方各大媒體幾乎都派有記者前往現場,紛紛發表長篇累牘的連續報道。以《泰晤士報》為例,僅在事變后的5個月里,該報對日軍在中國東北的軍事動態的報道約計147篇,其中消息、通訊132篇,社論15篇。?此外,英國《每日電訊報》、《標準報》、《衛報》,美國《紐約時報》、《先驅論壇報》、《洛杉磯時報》等多家大報和《格拉斯哥先驅報》、《伯明翰每日電訊報》等地方報紙都對九一八事變和偽滿洲國動態進行了長期的跟蹤報道。

較媒體記者而言,西方專家學者對中國東北情勢的調查和研究更具專業性。知名者有熟知東北亞局勢的英國學者斯圖爾特(John Stewart)、美國遠東問題專家沃爾特·揚(Walter Young)、英國地理學者伍德海德(Mr.Woodhead)等人,他們在國際權威期刊上發表多篇專題論文,并出版專著,進一步推動了國際社會對中國東北的關注和認識。此外還有許多后起之秀,如馬洛里(Walter H.Mallory)從地緣政治、經濟紛爭和種族歧視等角度解析了九一八事變的前因后果;享利·金尼(Henry W.Kinney)對南滿鐵路株式會社、中國東北社會現狀做了深入的剖析;休·肖(Hugh Shaw Dunn Garven)對中國東北植被進行了全面的調查;人文地理學者林格倫(Lindgren)對東北通古斯族群做了開創性的調查。特別值得一提的是,美國地理學者這一時期繪制了水準較高的中國東北鐵路地圖。?他們用立體的線條和投影技術形象地顯示了中國東北的森林、河流、海洋、山川、平原等富于變化的地形地貌,特別在表現中國東北鐵路時,分別用不同的線條組合精確地演示了境外鐵路、中東鐵路、南滿鐵路、民族自建鐵路、日本出資中國承建的鐵路、英國出資中國承建的鐵路、在建鐵路、計劃鐵路等8類,使讀者能一目了然地辨析中國東北鐵路的歷史、現狀與未來。同時,該地圖還清晰地顯示了當時東北地區行政區域的劃分,為學者研究偽滿洲國的行政建置、地名變遷等內容提供了依據。

三、西方軍界、媒體和學界的調查與報告的社會反響

西方軍界、媒體和學界對九一八事變和偽滿洲國的考察與報道在國際社會上引起了強烈的反響,并產生了深遠的影響,具體而言:

其一,奠定了國聯調查團徹查九一八事變和偽滿洲國真相并為之定性的基調,迫使日本退出國聯。九一八事變次日,中國駐國際聯盟?全權代表施肇基立即向國聯報告,請國聯主持公道;同日,中國外交部長王正廷向日本公使重光葵提出嚴重抗議。1931年9月22日,國聯電請中日兩國各遵承諾,撤兵保僑。9月30日,國聯通過決議重申日本撤兵,而日本百般抵賴的同時卻從未停止其侵略的腳步。國聯內部對如何處理此事爭論不休,該事件成為國聯成立以來首次面臨的局地沖突難題。?1932年4月,在大量媒體信息和軍事調查報告充分反饋到西方社會后,國聯成立了以英國人李頓為團長,包括法、美、德、意等5國人員組成的聯合調查團到達沈陽。李頓等人在沈陽調查時與美國東北亞國際關系專家沃爾特·揚暢談了一下午。沃爾特·揚給他講述了許多中國東北的時政要聞,并陪同調查團成員馬柯迪和麥考益乘火車從山海關出發,途徑錦州考察。?李頓在日記中還引用了英國軍人洛瓦特·弗雷澤(Lovat Fraser)對九一八事變當晚日本所謂的中國軍人炸毀南滿鐵路一事的考證。

經過多方走訪后,調查團寫成了著名的《李頓報告書》。報告指出,“當時萬寶山事件、朝鮮排華暴亂、日軍跨過圖們江的中朝前線、青島民眾抵制日貨運動等行為已使中日關系變得十分緊張,中村事件內在的嚴重性使中日關系進一步惡化”?。調查團對九一八事變如是定性:“9月18日當晚10至10點30分之間的確在鐵路附近發生了爆炸,但是事實上損失并沒阻礙從長春開來的南向機車的正點到達,爆炸本身并不足以定性為軍事行動。日軍在該晚的軍事行動不能被視為一種合法的自衛行為。”?對于偽滿洲國,“我們判斷,滿洲國的新政體如果沒有日軍的存在和日本官員的活動是不可能建立起來的。因此,當前的政體不能被認定為是通過真正自發的獨立運動所建立的。”?對此,日本大肆反駁,“日本當局沒那么大的胸襟去聽那些充滿敵意的爭論。日本應以一種大國應有的風范直面國聯,在日內瓦的代表們應果斷地站在日本的立場上打敗那些對日本在滿洲的行動有所懷疑的國家。所謂的解決,特別是當日本承認了滿洲國之舉就意味著已經解決了所有的問題”?。為此,大多數國聯成員國看清了日本的真面目,“日本本身并不重視李頓報告書,而是關注國聯基于此書所做的決定。如果國聯的決定有違其愿,日本一定會有所反擊……‘造成’日本撤出國聯是國聯的責任而非日本的責任”?。國聯最后決議“中日雙方在中國東北都存在著重要的經濟利益,應實行門戶開放政策,和平解決武力爭端,共同發展。而東北的管理最好實行東三省自治,同時雇傭一定量的包括日本在內的外國顧問及行政長官進行共管”?。但日本無視國聯的決議,并宣布退出國聯。

其二,一定程度上阻礙了日本的擴張計劃,使日本陷入外交孤立。基于日本一意孤行,再加上英美等國軍界、學界、媒界的報告和國聯的調查,世界上大多數國家都旗幟鮮明地譴責日本的侵略行徑,并對偽滿洲國不予承認,同時在戰略上加強了對日本的防御。1932年1月7日,美國國務卿亨利·史汀生向日本和中國發出照會,宣布日本對“滿洲”的侵略是對中國領土和內政的干涉,違反了巴黎非戰公約,“美國政府不會承認任何事實上情勢的合法性,也不擬承認中日政府或其代理人簽訂的足以損害美國及其人民在華之權利或違反門戶開放政策的任何條約或協定,也不擬承認任何違反國際盟約及巴黎和約的局勢、條約或協定”?。起初,英國政府對日本侵略中國東北的行為采取了不干涉政策。在史汀生發表不承認宣言時,英國并未緊隨其后,其注意力主要集中在國內的經濟危機上。1932年1月28日,日軍突然轟炸上海閘北區,發動了令英國感到岌岌可危的“一·二八事變”。英國在華投資76%的企業和商業實體都在上海,面對日本得寸進尺的侵略步伐,英國決定與美國聯手反日。事變次日,英美兩國分別向日本提出嚴重的抗議,同時兩國的海軍力量迅速向上海集聚,美國還向夏威夷和菲律賓增兵,兩國公使還就事變與中日政府展開調停和斡旋。1933年1月15日,美國通告世界各國不承認偽滿洲國;英國政府于1934年3月13日聲明將永遠不會承認偽滿洲國。截至1941年,最終承認偽滿洲國并與之建交的只有23個國家,除了蘇聯、泰國外,大部分為軸心國及其傀儡國和占領國。國聯和世界絕大多數國家多次譴責并呼吁日本停止侵略,使其在軍事和外交上長期陷于孤立無援的狀態。

日本退出國聯后,其侵略野心進一步膨脹,1933年1月攻占山海關,1937年全面侵華,北進南下,四面樹敵。同時,日本扶植偽滿洲國,使中國東北成為日軍的侵略大本營。西方各界人士的介入雖然未能起到力挽狂瀾的作用,但其對九一八事變和偽滿洲國的考察和報道在國際社會產生了深遠的影響,使世界人民認清了日本的野心和侵略真相,先在道義上譴責日本,進而在物質上支持中國抗日,促進了世界范圍內反法西斯陣營的形成。

[注 釋]

①“滿洲青年聯盟”主要是由日本右翼狂熱分子組成的、旨在向中國東北和蒙古進行侵略性擴張的極端組織,首任理事長為小日山直登,主要成員有岡田猛馬、小野寶雄和山田耕平等人,其勢力范圍遍布“南滿”。

②④ [日]關寬治、島田俊彥著,王振鎖、王家驊譯:《滿洲事變》,上海:上海譯文出版社,1983年,第151頁,第121頁。

③ 日本陸軍大尉中村震太郎于1931年赴中國東北西部調研,在洮索線終點葛根廟附近蘇鄂公府山中,被興安屯墾隊第三團官兵私自處決焚尸。

⑤ [日]小林龍夫、島田俊彥編:《現代史資料(7)滿洲事變》,東京:御茶水房,1964年,第164頁。

⑥ 李頓:《北平日記》,見王啟華譯《李頓赴華調查中國事件期間日記》,《民國檔案》2002年第4期,第21頁。

⑦"Events in Manchuria",WO106/5495,National Archives.

⑧⑨⑩???"Chapman's exploration in Manchuria". WO106/5695,National Archives,p.16,p.16,pp.17-18,p.18, p.18,p.18.

???????"Tour in Manchuria".WO 106/5282, National Archives,p.2,p.5,p.5,p.6,p.6,p.6,p.8.

??? Peter Fleming,Travels in Tartary One's Compa?ny and News from Tartary,London,1934,p.21,p.51,p.52.

? 據Open Library統計。

? 張煒:《〈泰晤士報〉對中日戰爭態度的轉變——九一八事變與七七事變相關》,《唐山師范學院學報》2007年第4期。

? 該圖發表在1932年美國《外國事務》(Foreign Af?fairs,Vol.10,No.2 Jan.1932)雜志上。

? 國際聯盟:簡稱國聯,是《凡爾賽條約》簽訂后組成的國際組織,高峰期(1934-1935)時曾有58個成員國。其宗旨是減少軍備、平息國際糾紛、促進國際合作和國際貿易。1945年由聯合國取代。

? 李頓調查團是國聯成立以來首次派出的對東北亞局部沖突進行仲裁性調查的國際組織,其調查結果公正與否關乎國聯的公信度,甚至是生死存亡。

? 李頓:《沈陽日記》,見王啟華譯《李頓赴華調查中國事件期間日記》,《民國檔案》2002年第4期,第25頁。

?"Manchuria,The Lytton Report",the Preface,DO35/ 14/12,National Archives.

??"China and Japan,Lord Lytton on Hope of Lasting Peace",The Times,Wednesday,Dec.7,1932.

?"Summary of Leading Articles from the Vernacular Press in regard to the Proceedings at Geneva".FO262/1802, National Archives.

?"Memorandum,Comment on the Lytton Report", FO262/1802,National Archives.

?"The League and Manchuria,A Settlement by Con?ciliation",Geneva,Dec.7,The Times,Dec.8,1932.

?《中美關系資料匯編》第一冊,北京:世界知識出版社,1957年,第476頁。

責任編輯:劉毅

K263

A

1009-5241(2016)03-0055-06

趙欣 吉林省社會科學院副研究員 吉林 長春 130033

國家社會科學基金后期資助項目(15FZS020)吉林省社會科學基金基地項目(2015 ZX4)