“雙創”背景下的房地產業現狀

文/謝金龍

“雙創”背景下的房地產業現狀

文/謝金龍

一、新一屆政府首次提出“雙創”

(一)“雙創”口號的提出

2014年9月,國務院總理李克強在夏季達沃斯論壇上公開發出“大眾創業、萬眾創新”的號召,他發表講話稱,要借改革創新的“東風”,推動中國經濟科學發展,頓時在中華大地上掀起了“大眾創業”、“草根創業”的新浪潮,形成“萬眾創新”、“人人創新”的新態勢,這是新一屆政府領導人首次在公開場合提出“雙創”的口號。此后,李克強總理在首屆世界互聯網大會、國務院常務會議以及各種場合中頻頻闡釋這一關鍵詞。此外,每到一地考察,李克強總理幾乎都要與當地年輕的“創客”會面,他希望激發民族的創業精神和創新基因。由此,“雙創”一詞開始走紅。

(二)“雙創”提出的時代背景

近兩年,我國經濟步入新常態,在2012年GDP增長低于8%以后,2015年更是跌破7%。對于中國經濟新常態,2014年11月,習近平總書記在APEC工商領導人峰會開幕式主旨演講中進行了全面闡述和解讀。他闡述了新常態下中國經濟的三個不同于過去30年的特征:一是從高速增長轉為中高速增長;二是經濟結構不斷優化升級,第三產業消費需求逐步成為主體,城鄉區域差距逐步縮小,居民收入占比上升,發展成果惠及更廣大民眾;三是從要素驅動、投資驅動轉向創新驅動。其中,把創新驅動作為新常態下的經濟核心動力來源,創新被提到了國家發展全局的核心位置。

(三)“雙創”提出的現實意義

“雙創”的提出,對于面臨下行壓力的中國經濟而言,確實頗具現實意義。對于中國經濟的前景,國內外皆有悲觀的聲音。這種悲觀情緒缺少理論與事實基礎,對提振經濟也無濟于事。而“雙創”卻是一抹亮色,它是建設性的,追求的是未來中國經濟的勃勃生機。

回看剛剛過去的2015年,根據有關部門統計,全國新登記企業達443.9萬家,平均每天超過1.2萬家,比上年增長21.6%,注冊資本29萬億元,增長52.2%,均創歷年新登記數量和注冊資本總額新高。其中,信息傳輸、軟件和信息技術服務業等新業態和新產業新登記企業超過24萬家,同比增長63.9%,有利于形成經濟發展新動能。可見大眾創業、萬眾創新的大潮正在興起。

李克強總理這樣論述“雙創”作為中國經濟增長新動能的五大意義:“雙創”是推動發展的強大動力,“雙創”是擴大就業的有力支撐,“雙創”是發展分享經濟的重要推手,“雙創”是收入分配模式的重大創新,“雙創”是促進社會公正的有效途徑。“雙創”的提出,有利于我國經濟結構調整,產業優化生機,在去產能過程中,尋找新的經濟增長點。“雙創”的背后是一整套的政策系統與改革呼應。從簡政放權到減輕稅負,從反壟斷到政策激勵,中央政府意圖明晰,就是要給“雙創”一個好的環境,激發市場主體活力。

二、中國房地產業正在經歷深刻變革

隨著中國房地產市場告別“黃金十年”,全國各地樓市都火爆、所有產品都熱銷、所有房企都賺錢的時代已一去不復返了。我們相信,未來的十年,中國房地產市場整體上仍有較大的發展空間,但分化和降溫將不可避免。不同地域房地產市場的冷熱不均,不同細分產品市場的盈虧情況以及不同房企的盈利能力都將表現出巨大的差異,且行業總體盈利能力也將逐步下滑。而當前行業、企業以及市場所出現的各種現象也印證了以上論斷,這也逼迫房企必須通過創新或轉型來尋求出路。

(一)行業換擋

1.從行業供應端來看,房地產開發投資、土地購置面積及房屋新開工量等三個核心指標都已告別高增長階段。由于樓市庫存壓力較大,房企的資金趨于緊張,近兩年市場供應節奏逐步放緩,根據國家統計局數據,2013年、2014年及2015年全國房地產開發投資同比增幅分別為19.8%、10.5%、1%,其中2015年增幅更是創近十幾年新低,土地購置面積同比增幅分別為8.8%、-14%、-31.7%,其中2015年面積及其增幅也創近十幾年歷史新低,房屋新開工面積同比增幅分別為13.5%、-10.7%、-14%,其中2015年增幅也創近十幾年新低(圖1)。

圖1 歷年全國房地產開發投資情況

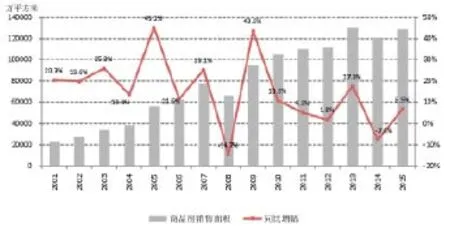

2.從行業需求端來看,商品房銷售也告別了高增長階段。2013年、2014年及2015年近3年,全國商品房銷售面積同比增長分別為17.3%、-7.6%和 6.5%,2015年這一成績是在非常寬松的貨幣政策及房地產政策的條件下取得的,而在較為接近的寬松環境的2009年,銷售面積同比增幅43.6%(圖2)。因此,未來幾年實現10%以上增長將非常困難。市場規模增速放緩,意味著全國新房市場容量趨減,將制約多數開發企業的發展空間。

圖2 歷年全國商品房銷售情況

3.從房地產開發企業利潤來看,行業逐漸告別超額利潤階段。根據克而瑞相關統計數據,在2013年135家A股上市房企財務數據中,行業銷售毛利率和凈利率為33.6%和13.31%,2014年延續之前的慣性下滑態勢,分別下降1.03和1.57個百分點至32.57%和11.74%。Wind數據顯示,截至2016年2月29日,在房地產行業中共有87家上市房企交出了2015年年度報告或業績預告,其中有47家公司業績出現了不同程度的下滑,甚至虧損,占比超過54%,其中23家上市公司業績預計出現首虧,3家出現續虧,16家預減以及5家略減(圖3)。由此說明,行業未來盈利情況堪憂。

圖 3 歷年A股房企凈利潤率情況

(二)企業轉型

面對近年市場的深刻變化和嚴重分化,很多中小型房地產開發企業由于缺乏資源、人才和品牌等優勢,打算或正在退出房地產開發行業,甚至一些上市房企也是如此。比如浙江廣廈表示要逐步退出房地產行業,萊茵置業轉型做體育,宜華地產、華業地產等紛紛更名轉型為醫療企業等。根據中國房地產測評中心歷年的監測,2009年底深滬兩市涉及房地產業務的上市公司有303家,而到了2014年已不足200家,這意味著5年間超過100家A股涉房企業退出了房地產行業。

在經濟形勢和行業狀況劇變的背景之下,近幾年房企開始邁出了堅定轉型和創新的步伐。據不完全統計,2015年全國排名前50的房企中有16家開始了多元化發展或走上了轉型之路,TOP100的房企中約有25家如此。盡管前途未知,但這些探索、創新匯聚成一股力量,推動房地產行業更有質量地發展,使行業內涵正在發生顯著變化。

就整個房地產行業來說,近兩年來一個以房地產業為核心,探索金融創新、嫁接互聯網思維、尋求大地域擴張以及多元化發展的局面逐漸展開,重點圍繞“互聯網+”、“房地產+”,房地產營銷、金融服務、物業管理、社區服務、二手房經紀以及包括文化、教育、健康、物流等在內的城市配套服務內容和方式正在變革。也許要不了幾年,房地產企業將以新形象出現在人們面前。

講到創新,上海易居研究院作為房地產業創新的開拓者,早在2005年成立之初,就首創了房地產業界的“產-學-研”一體化模式。而易居中國的創新之路更是可圈可點,僅在2015年就有如下成果:搶了“雙十一”頭條的“寶庫中國”以“房地產+文化”的思維,拓展了房地產業鏈條;“鉅派”赴美上市,以“房地產+金融”的模式將房地產項目與高凈值投資者聯系在一起,通過第三方理財服務率先打通了資金端;“實惠”深耕物業,通過“房地產+社區”的模式,為用戶提供社區最后1公里增值服務。2016年,它還將陸續推出“房地產+教育”、“房地產+養老”等創新服務。

事物的發展之路,也是不斷的創新之路。可以說過去拓展房地產全產業鏈、以房產銷售為經營重心的房地產時代已經一去不復返了。企業現在更多的是深耕或精細化運作,以及通過跨界合作,充分利用共享經濟的時代背景創新發展。

國外房地產市場發展相對成熟的經驗有:依托地產服務躋身美國500強的CBRE和Realogy,管理著全球最大規模的地產基金,成為世界三大私募股權(PE)機構之一的黑石集團(房地產基金是其第一大業務部門),以及利用互聯網和大數據改進了行業信息非對稱性的Zillow、CoreLogic等。由此可知,未來國內房地產行業的內涵要遠比現在更加豐富、更加多元,創新“房地產+”,正當其時。

(三)去庫存成為行業首要任務

雖然當下國內的房地產庫存很難精確測算,但從各地的新聞可以看出,大部分三、四線城市房地產庫存高企,很多項目停工、爛尾,建好的項目空置率也非常高。總體而言,我國的房地產市場去庫存問題堪憂。

2015年11月,習近平總書記在主持召開中央財經領導小組第十一次會議上,提出要化解房地產庫存,促進房地產業持續健康發展,這也是十八大以來,習近平總書記首次對于房地產業去庫存的表態。2015年12月的中央經濟工作會議提出:戰略上要堅持穩中求進、把握好節奏和力度,戰術上要抓住關鍵點,主要是抓好去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板五大任務。一是積極穩妥化解產能過剩;二是幫助企業降低成本;三是化解房地產庫存;四是擴大有效供給;五是防范、化解金融風險。

其中關于化解房地產庫存的六項部署如下:一是要按照加快提高戶籍人口城鎮化率和深化住房制度改革的要求,通過加快農民工市民化,擴大有效需求,打通供需通道,消化庫存,穩定房地產市場。二是要落實戶籍制度改革方案,允許農業轉移人口等非戶籍人口在就業地落戶,使他們形成在就業地買房或長期租房的預期和需求。三是要明確深化住房制度改革方向,以滿足新市民住房需求為主要出發點,以建立購租并舉的住房制度為主要方向,把公租房享受范圍擴大到非戶籍人口。四是要發展住房租賃市場,鼓勵自然人和各類機構投資者購買庫存商品房,成為租賃市場的房源提供者,鼓勵發展以住房租賃為主營業務的專業化企業。五是要鼓勵房地產開發企業順應市場規律調整營銷策略,適當降低商品住房價格,促進房地產業兼并重組,提高產業集中度。六是取消過時的限制性措施。

正如我院專家所言,房地產高庫存的現狀意味著市場供大于求,壓制著房價上漲,進而影響開發企業的經營效益。《易·系辭下》說:“窮則變,變則通,通則久。”當下,面對市場無情的大浪淘沙,正是房企發揮創新創業精神的時候,應該千方百計去庫存,只有經歷鳳凰涅槃、浴火重生,才能完成轉型。

(作者單位:上海易居房地產研究院)