上海“網(wǎng)紅馬路”軼事

張琰

有的馬路好像從深閨中突然被拉出,一夜變成“網(wǎng)紅”

去安福路看一場話劇,到武康路喝一杯手沖咖啡,在大學路品嘗異國美食,坐在紹興路的書店消磨下午時光,逛一逛長樂路的旗袍店,去五原路買一束鮮花,在番禺路發(fā)現(xiàn)創(chuàng)意無限手作店,還能在甜愛路上與愛人漫步……

這展現(xiàn)的正是當下上海年輕人最流行的生活方式。在網(wǎng)絡(luò)社交平臺上這些馬路被頻繁曬出、轉(zhuǎn)發(fā),按圖索驥的人越來越多。有的馬路好像從深閨中突然被拉出,一夜變成“網(wǎng)紅”。

中國人喜歡展示食物和生活方式

兩個月前,李阿姨將自家的店鋪收回,仔細裝修一番,重新開業(yè)。原來賣日用雜貨的店鋪雜亂昏暗,改造好的新店鋪,精致明亮,左側(cè)整面墻壁的酒柜擺滿了進口紅酒,右側(cè)的柜臺是澳洲保健品和一些進口化妝品。

“我們賣的都是澳洲進口的商品,附近住的老外都來買。”李阿姨邊說邊指著一款售價340元的護膚品給本刊記者看,“過去店鋪賣的東西太低端,跟周圍的店鋪不能比,買東西的都是外國人和游客,要滿足他們的需求”。

店鋪的名字也換成了當下很流行的“XX和集”,門上的提示牌上用英文寫著“OPEN”和“CLOSE”。

李阿姨的店鋪位于上海市徐匯區(qū)武康路,在老上海心目中這條路幾乎代表了上海的空間品質(zhì),在年輕人心目中則是上海穩(wěn)居榜首的“網(wǎng)紅馬路”。

武康路原名福開森路,以美國傳教士約翰·福開森命名,由上海法租界公董局修筑于1907年,全長1183米,整條路呈弧線形。這條路被譽為“濃縮了上海近代百年歷史”的“名人路”,沿線有優(yōu)秀歷史建筑總計14處,保留歷史建筑37處。

2011年6月11日,武康路入選“中國歷史文化名街”。

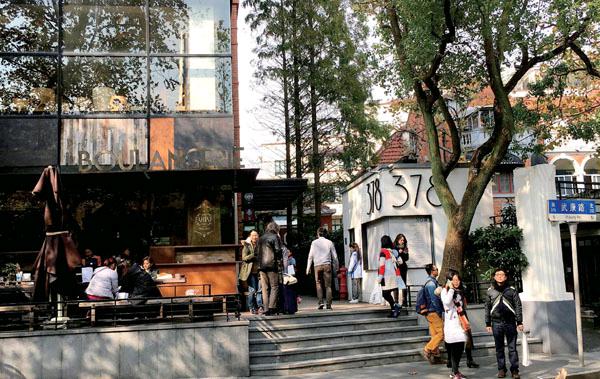

上海市武康路上人氣很高的面包店

2015年夏天,武康路上一家“只在周末出售冰淇淋”的神秘咖啡店在朋友圈被火熱傳播,這是一家剛剛開張的咖啡館,而讓它一夜成名的卻是副業(yè)——賣冰淇淋。

從那時起,每到天氣晴好或是節(jié)假日,冰淇淋售賣窗口前都會排起綿延長龍,有時甚至要排2~3個小時,買到冰淇淋的,也不急著嘗鮮,而是拿起手機花式拍拍拍。

有意思的是,與冰淇淋店比鄰的房子正是孫道臨曾經(jīng)招待電影圈里好友的地方,路邊的樟樹和枇杷樹則是當年巴金親手種下的。

咖啡館旁邊是一家美國鄉(xiāng)村風格的漢堡店,消費遠高于西式連鎖快餐店,但仍然受到熱捧。

離它不遠,武康路的另一頭,還有一家以法文命名的面包店,2012 年開業(yè)后便迅速紅透上海灘,據(jù)說有不少明星名流都曾光顧于此,甚至冒著被公眾認出的風險坐在臨街的餐桌前喝上一杯咖啡。

更令人驚訝的是,從面包店到漢堡店,從咖啡店到冰淇淋店,均出自一人之手——法國人Franck Pecol。他2004 年第一次來到上海參加一個中法美食展覽,點燃了開一家美食店的夢想。三年后,他在武康路的第一家餐廳開業(yè),當時武康路還很隱秘,遠不是現(xiàn)在摩肩接踵的樣子。

從第一家餐廳開始,F(xiàn)ranck在短短一條武康路上共開了6家店鋪,家家門庭若市。接受媒體采訪時,他說:“我不太擔心怎么做營銷,中國人喜歡展示他們吃的食物和生活方式”。

歷史和文化在馬路上留存下來

也許Franck在武康路的成功得益于社交平臺的興起,但如果不是這條滿載歷史文化的武康路,他的店鋪還會成為網(wǎng)紅嗎?

2003年至2005年,上海陸續(xù)完成了中心城12片歷史文化風貌區(qū)的保護規(guī)劃編制工作,對風貌區(qū)內(nèi)開發(fā)建設(shè)項目的規(guī)劃管理十分有效。如何將規(guī)劃管理與其他城市管理行為統(tǒng)合起來,在小尺度層面實現(xiàn)精細化管理,成為上海城市保護工作在風貌區(qū)保護規(guī)劃頒布實施后面臨的一個十分嚴峻的問題。

在此背景下,2007年以武康路作為試點,由政府主導進行了保護規(guī)劃編制和保護性的綜合整治。

同濟大學建筑與城市規(guī)劃學院教授沙永杰受命成為武康路更新項目的總規(guī)劃師。他記得第一次去武康路的情景:破墻開店、亂拉電線、違法亂建等問題都很嚴重;不僅如此,居委會、交管、綠化各自為政,管理很難統(tǒng)一。

一種精細化、多樣性的武康路更新試點工程在探索中開始。“我們動員了同濟大學的年輕老師和高年級博士生,讓他們志愿參與武康路的更新設(shè)計,每個人分到的工作量也不多,比如一個人管一堵墻,或一扇大門,甚至一個信報箱,都是很細碎的小事。這些人本來就是專業(yè)出身的,當他們用一年做一件事時,可以做得很好。”同濟大學副校長伍江介紹,當時他任職上海市城市規(guī)劃管理局副局長。

三年后,2010年,經(jīng)過重新整治和修繕的武康路似乎一下子掃掉了厚厚的塵土,展現(xiàn)出優(yōu)雅的歷史風貌。如今,武康路的保護模式已被看成是上海城市更新的一個重要印跡,也是上海歷史風貌保護的重要樣本。

恢復風貌的武康路,在保留歷史文化的同時,也為它成為“時尚地標”創(chuàng)造了必要條件。這三年的更新對武康路進入大眾視野起到了至關(guān)重要的作用。

在武康路的基礎(chǔ)上,2011年至2013年,徐匯區(qū)所轄4.4平方公里的衡山路-復興路風貌保護區(qū)內(nèi)的風貌道路做了保護規(guī)劃,涉及到42條道路的規(guī)劃,其中風貌道路有30多條。

很多成為“網(wǎng)紅”的馬路都處于該風貌區(qū)內(nèi),比如五原路、安福路、烏魯木齊中路、陜西南路、長樂路、富民路、巨鹿路、愚園路等。

一家家小店的興起

BRUT CAKE在安福路上,是一家專營創(chuàng)意家居用品的小店。

店鋪的老板Nicole來自臺灣,曾經(jīng)任職于國際知名廣告公司,但終覺按部就班的生活非她想要,于是辭掉工作開始周游世界。2007年她來到上海,偶然間在舊貨市場發(fā)現(xiàn)了一種令她著迷的藍色格子布。這種布是過去江南地區(qū)女性手工紡織的棉布,粗糙但韌性極好,天然染色,但這種棉布早已不再生產(chǎn)。

Nicole覺得非常遺憾,于是開始在上海周邊的農(nóng)村收購這種古董布料,迄今她收的最老的古布有90多年歷史,最近的也有20年歷史。

她又邀請設(shè)計師朋友和一位70多歲的老木匠,一起將古布與古董家具結(jié)合,制作成創(chuàng)意家居用品——臉譜沙發(fā)、長耳朵的椅子,拼布靠墊、時髦衣帽。古布煥發(fā)出新的生命,變得時尚且藝術(shù)。

店鋪選址安福路,“用充滿歷史的古布做創(chuàng)意的物件,就像安福路給我們的感覺”。店鋪房屋是三層樓的西班牙風格小洋房,她租了一二樓,三樓仍由租客居住,彼此并不影響。來買東西的很多都是周邊的居民,也有游客路過走進來,喜歡就帶走幾件。

一對在上海生活的外國設(shè)計師夫婦曾定制了一對夫妻沙發(fā),離開時,他們堅持將沙發(fā)帶回國。“我們的一些作品曾拿到過國際創(chuàng)意家居展大獎,也有一些被收藏家收購。”Nicole說。

不只外國人欣賞這些原創(chuàng)家居用品,越來越多的國人也開始喜歡并購買。“這是像我們這樣的創(chuàng)意小店能夠存活的原因”,姜瑩說,她和Nicole一起創(chuàng)辦了這家店鋪,也一起看著安福路上一家家小店的興起。

姜瑩對《瞭望東方周刊》說:“最近兩年,創(chuàng)意店鋪、特色小店、手工作坊越來越多,安福路,包括附近的馬路都能看出端倪,我覺得這是手工復蘇的標志,就好像現(xiàn)在國家提倡‘匠人精神,這些小店的店主很多都以匠人之心在經(jīng)營店鋪。”

安福路曾是法租界的核心區(qū)域,現(xiàn)在也是上海最優(yōu)雅摩登的馬路之一。一條850米的小馬路上,有照相機私人博物館、進口設(shè)計師家具家飾店、源自丹麥的女裝店等特色店鋪,還有建于1937年的英式花園洋房,后來成為上海話劇藝術(shù)中心。

無中生有的“網(wǎng)紅馬路”

2012年12月,回國后的楊辰第一次到大學路,他驚奇地發(fā)現(xiàn)曾經(jīng)熟悉的五角場出現(xiàn)了一條跟巴黎街道類似的馬路:開放的街區(qū)、寬闊的人行道、露天咖啡館、書吧、創(chuàng)意店鋪,以及周末市集。

“沒想到楊浦區(qū)會有這樣一條街道。”楊辰是同濟大學建筑與城市規(guī)劃學院教師,法國國家注冊建筑師,曾在法國學習工作十年。

他所說的大學路也是一條受年輕人追捧的“網(wǎng)紅馬路”。但與其他歷史悠久的“網(wǎng)紅馬路”不同,大學路可謂“無中生有”,套用魯迅先生的話:世上本沒有大學路。

實際上,它是地產(chǎn)項目“創(chuàng)智天地”的配套商業(yè)街,起始于2003年。當時,楊浦區(qū)要從“工業(yè)楊浦”轉(zhuǎn)型為“知識楊浦”,在此背景下,楊浦區(qū)政府和香港瑞安房地產(chǎn)集團聯(lián)手打造了“創(chuàng)智天地”項目,旨在建設(shè)一個集創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)、休閑、生活于一體的“知識型社區(qū)”。

這條長約700米的大學路被納入到“創(chuàng)智天地”區(qū)域內(nèi)。從規(guī)劃之初就參照了國外城市街道的特點——開放街區(qū)、小尺度街坊,高密度路網(wǎng)、寬敞的公共空間、宜人的步行環(huán)境。“人行道有8米寬,這就為沿街店鋪提供了戶外經(jīng)營的可能,這部分“半公共空間”對街道活力和社區(qū)營造非常重要。”楊辰對《瞭望東方周刊》說。

開辟大學路之初,這里人氣不足,大量運動品牌折扣店駐扎于此。“大學路的定位不應是運動品牌一條街,應該成為創(chuàng)業(yè)者交流的場所。”楊浦區(qū)商務委副主任經(jīng)琪說。于是,在多方努力下,2012年大學路進行了大規(guī)模品類調(diào)整,才定型為今天的模樣。現(xiàn)在的大學路,創(chuàng)意店鋪、特色酒吧、買手店、設(shè)計師品牌店、手作店以及生活方式概念店交織相會,人氣高漲,成了楊浦區(qū)甚至上海最具特色的馬路之一。

“對街道設(shè)計和業(yè)態(tài)管理實行嚴格的控制,這對一個高品質(zhì)的街區(qū)來說至關(guān)重要。大學路的開發(fā)和管理者顯然對街道尺度、沿街立面設(shè)計、街道家具、街頭綠地以及店鋪經(jīng)營范圍有完整的規(guī)劃和良好的實施——我認為這是大學路成功的一個主要原因。這也為新區(qū)街道的活力營造作出了有益的探索。”楊辰說。

他認為,網(wǎng)紅馬路或者活力街區(qū)跟周邊區(qū)域的性質(zhì)有很大的關(guān)聯(lián),街道是連接城市不同區(qū)域的,每個區(qū)域的功能、人口結(jié)構(gòu)、地區(qū)品質(zhì)都對街道有影響,有些影響甚至是決定性的,“就好像田子坊能夠出現(xiàn)在盧灣區(qū),不會出現(xiàn)在楊浦區(qū);而大學路能出現(xiàn)在五角場,而不會出現(xiàn)在其他地方。這背后有復雜的城市邏輯”。

馬路就是上海的T型臺

2014年12月,一個專注于介紹上海小馬路的公眾號“跟俞菱逛馬路”正式上線,最初推送的文章就是《8大上海馬路潮店尖貨年度發(fā)布》。2015年10月初,一篇《全上海最美的50條馬路50家小店》為它贏得了一個10萬+,此后又陸續(xù)推出《全上海最精致的20條馬路》等榜單。

公號的創(chuàng)始人俞菱,曾任職某知名媒體時尚總監(jiān),一直熱衷于逛馬路,2003年開始,她著書專門介紹上海馬路和特色小店。

“當時馬路小店剛剛興起,人們開始關(guān)注到實體小店,書的銷量也不錯。但到了2012年前后,我發(fā)現(xiàn)書的銷售量在下降。一方面是因為移動客戶端興起,人們不再看書了;另一方面是因為人們不再逛馬路了,在網(wǎng)購的沖擊下,大家更愿意坐在家里買東西。”俞菱對《瞭望東方周刊》說。

發(fā)現(xiàn)這個問題后,俞菱認為應該為熱愛的上海馬路和小店做點什么,不能讓它們無人問津最終沒落。于是她定期邀請女明星、名模或知名女性一起逛街。每次選擇一條馬路,跟一位嘉賓一起逛小店、淘好物、品美食,然后通過公眾號將這條馬路和特色店鋪介紹給粉絲。

一些店鋪集中在某個區(qū)域,是因為這條馬路本身具備文化感和時尚感,比如長樂路,歷史上就是海派旗袍訂制一條街,至今仍然高級定制店鋪林立,彰顯著海派文化。

城市發(fā)展到一定階段應該轉(zhuǎn)入深刻挖掘自身特色的階段。“我們?nèi)グ屠瑁瑫⒂^埃菲爾鐵塔,但最吸引人的卻是巴黎的一條條馬路,街頭的百年老店和經(jīng)營著特色小物的店鋪。像上海這樣以時尚著稱的大都市更需要特色的馬路和小店,讓居住在上海的和來到上海的人們?nèi)ス洌ド钊敫惺艹鞘绪攘Α!庇崃庹f。

上海歷來被稱作時尚之都,但要怎樣才能夠感受時尚都市的氣息?“我認為,馬路就是上海的T型臺,而一些實體的特色店鋪承擔了展示時尚的功能。”俞菱說。比如,很多買手店和設(shè)計師店的店主,他們掌握世界時尚資訊,與明星合作,參加國際各大時裝周,把當下最時尚的信息第一時間帶到了上海。

她最近寫了一篇名為《實體店死亡名單》的文章,其中談到,上海沒有像歐洲老街中那樣的百年小店,38家曾經(jīng)介紹過的小店因為各種原因已經(jīng)消失。

“巴黎也曾遇到我們現(xiàn)在面臨的問題。”楊辰說。

楊辰介紹,20世紀70年代,巴黎城市街區(qū)一些傳統(tǒng)商鋪出現(xiàn)了同質(zhì)化和衰敗的趨勢,為了保護這些承載著生活記憶的店鋪,2004年巴黎市區(qū)的6個街區(qū)率先制定了《巴黎街區(qū)商鋪的保護與更新》條例。“政府一方面通過減免稅收和技術(shù)培訓幫助傳統(tǒng)店鋪適應新的市場需求;另一方面通過對優(yōu)先購買權(quán)的控制,對倒閉店鋪的后繼經(jīng)營者提出了‘維持傳統(tǒng)店鋪的經(jīng)營內(nèi)容和特色的要求。”