“粵派批評”

近來有關(guān)文藝評論“學(xué)派”的說法,前有“閔派批評”聚會(huì),后有“粵派批評”的倡導(dǎo),目前含義都比較模糊,從學(xué)理上看還不一定能夠成立。比如,所謂“閔派批評”,其實(shí)說的是分布在各地的閔籍批評家,那么“粵派批評”,其含義究竟是指粵籍批評家還是在粵批評家呢?沒有人明確地說清楚。

“學(xué)派”之說流行,反映出人們對于文藝評論現(xiàn)狀的一種焦慮心態(tài)。在《粵海風(fēng)》2016年第1期上刊有陳實(shí)、羅宏、譚運(yùn)長的對話《文藝評論的所為與所不為》,提到現(xiàn)在的文藝評論“沒有家”。“沒有家”有兩個(gè)含義,一個(gè)是沒有精神家園,沒有根,沒有方向,沒有鮮明的理論主張與文化特色。另一個(gè)意思是“沒有大家”,就是沒有能夠扛大旗的領(lǐng)軍人物。“學(xué)派”的倡導(dǎo),大概就是出于對此一現(xiàn)狀的焦慮,大家在試圖為文藝評論尋找一個(gè)家。找到一個(gè)根基與方向,建立具有鮮明特色的理論體系,同時(shí)呼喚能夠扛起該“學(xué)派”大旗的評論家“家長”以及在此一大旗下聚集的眾多評論家。如此看,“粵派批評”的提法,還是具有很強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)意義的。然而學(xué)界的努力,不能夠停留在提出這么一個(gè)概念上,應(yīng)當(dāng)為建設(shè)“粵派批評”的“家”,做一些扎扎實(shí)實(shí)的工作,使這個(gè)具有鮮明地域文化特色的學(xué)派真正能夠成立。

從學(xué)理上看,學(xué)派的核心就是特色,就是從思想、方法等方面建立起獨(dú)一無二的標(biāo)志性價(jià)值。歷史上文藝評論的學(xué)派,影響最大的,大概是19世紀(jì)俄羅斯的“別車杜”,還有就是20世紀(jì)的英美“新批評”。19世紀(jì)的俄羅斯文學(xué),可以說是世界文學(xué)的一個(gè)高峰,其中別林斯基、車爾尼雪夫斯基、杜勃羅留波夫等人的文藝評論,將文藝評論的各種功能發(fā)揮到了極致,又可以說是文藝評論迄今為止無出其右的高峰中的高峰。民粹主義思想、社會(huì)-歷史方法、剛健有力的文風(fēng),就是該學(xué)派的鮮明特色。20世紀(jì)的英美“新批評”,提倡“文本中心”,反對“情感謬誤”和“意圖謬誤”,由此確立起其思想與方法上獨(dú)一無二的標(biāo)識(shí)。我們今天倡導(dǎo)“粵派批評”,最為核心的工作,就是應(yīng)該確立自身思想與方法的鮮明特色。

“粵派批評”之所以稱為“粵派批評”,其標(biāo)志性的思想與方法,大概可以建立在嶺南文化的歷史資源之上。大致上說,嶺南文化最為根本的精神,就是其民間性。嶺南文化歷史上幾個(gè)比較重要的繁榮期,從明中期陳獻(xiàn)章、湛若水以“貴疑” “自得”為特色的“心學(xué)”,到晚清朱次琦、康有為、梁啟超以“經(jīng)世致用”為特色的“實(shí)學(xué)”;從20世紀(jì)二三十年代廣東音樂、嶺南畫派的成熟,到20世紀(jì)八九十年代流行音樂、打工文學(xué)的繁榮。這些無不與來自民間的創(chuàng)造性發(fā)明有關(guān)。“粵派批評”應(yīng)該扎根民間,從民間的文化創(chuàng)造中吸取思想與方法的營養(yǎng),同時(shí)也要反哺民間,以最大的熱情關(guān)注民間的文化創(chuàng)造,以此確立自身的特色。

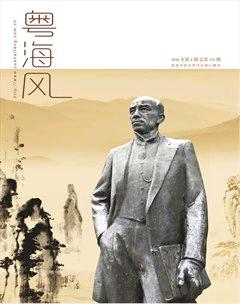

當(dāng)然,一個(gè)學(xué)派的成立,少不了一群人,還有就是凝聚這批人的一個(gè)陣地。《粵海風(fēng)》是廣東唯一一家以文藝評論為標(biāo)榜的學(xué)術(shù)期刊,而且刊名中明確有著“粵海”二字,當(dāng)仁不讓,應(yīng)該為有志于建設(shè)“粵派批評”的批評家提供服務(wù)。