內蒙古雞冠山后肚地區鉬多金屬地物化特征及成礦遠景

桂新星王春松李勝昌葉 萍

(1.河南省金屬礦產成礦地質過程與資源利用省級重點實驗室,河南 鄭州 450001;2.河南省地質科學研究所,河南 鄭州 450001;3.河南省地質調查院,河南 鄭州 450001)

內蒙古雞冠山后肚地區鉬多金屬地物化特征及成礦遠景

桂新星1,2王春松1,3李勝昌1,2葉萍1,2

(1.河南省金屬礦產成礦地質過程與資源利用省級重點實驗室,河南 鄭州 450001;2.河南省地質科學研究所,河南 鄭州 450001;3.河南省地質調查院,河南 鄭州 450001)

摘要:雞冠山后肚地區位于內蒙古—大興安嶺成礦省,大興安嶺中段華力西、燕山期鐵、鋅、鎢、金、鉛、鉻成礦帶,謝爾塔拉—甘河鎮鐵、鋅成礦帶。鉬礦(化)脈分別產于晚泥盆世白崗質花崗巖中和侏羅系滿克頭鄂博組流紋質熔結凝灰巖的構造蝕變帶中。雞冠山后肚地區鉬多金屬礦床成因多與燕山期巖漿熱液活動及構造有關。

鉬鉛鋅;多金屬礦床;礦床成因;遠景評價

測區位于大興安嶺中段西坡,東臨大興安嶺主脊,屬中高山區。一般海拔850m~1100m。總體地形切割明顯,地勢陡峭,林密溝險。屬森林沼澤景觀區,植被覆蓋嚴重,基巖露頭較差。通過1/5萬礦調工作,發現了雞冠山后肚鉬礦(化)脈,并對該區15km2范圍內進行了重點檢查工作。該區位于內蒙古—大興安嶺成礦省,大興安嶺中段華力西、燕山期鐵、鋅、鎢、金、鉛、鉻成礦帶,謝爾塔拉—甘河鎮鐵、鋅成礦帶。地面高磁異常發育,激電測量視極化率異常發育,化探異常重現性好,異常元素組合多、強度高、濃集中心明顯、套合較好,找礦潛力大。

1.區域地質背景及成礦條件

1.1 地層

測區古生代地層為北疆—興安地層大區興安地層區,東烏—呼瑪地層分區;中、新生代地層屬濱太平洋地層區大興安嶺—燕山地層分區,博克圖—二連浩特地層小區。

區內中生代缺失三疊系,侏羅系滿克頭鄂博組(J3mk)、瑪尼吐組(J3mn)、白音高老組(J3b)均為陸相中酸性火山建造,滿克頭鄂博組為一套以爆發相為主的酸性火山碎屑巖系,瑪尼吐組為一套中性為主夾中酸性溢流相間爆發相火山巖系,白音高老組為以酸性噴溢相火山巖為主。白堊系梅勒圖組(K1m)為一套中性陸相火山巖建造,以溢流為主。其中與金屬礦產有關的地層主要為滿克頭鄂博組。

1.2 侵入巖

區內巖漿活動強烈,侵入巖較為發育。巖石成分以酸性巖和中性巖類為主。侵入時期有晚泥盆世、早石炭世、晚石炭世、早白堊世,其中以晚泥盆世和早石炭世巖漿活動最為強烈。

晚泥盆世侵入巖呈巖株產出,巖石類型為石英閃長巖、白崗質花崗巖;早石炭世侵入巖呈巖株產出,巖石類型為閃長巖;晚石炭世侵入巖呈巖基產出,主要巖石類型有花崗閃長巖、含黑云母二長花崗巖、含白云母二長花崗巖等;早白堊世侵入巖主要為酸性淺成侵入巖,以正長斑巖為主。其中晚泥盆世和早石炭世巖體內的斷裂構造和石英脈是重要含礦部位,與金、銀、銅、鎢、多金屬礦產關系密切,已發現礦(化)點多處,是主要的控礦因素之一。

2.測區地質背景及成礦條件

2.1 地層

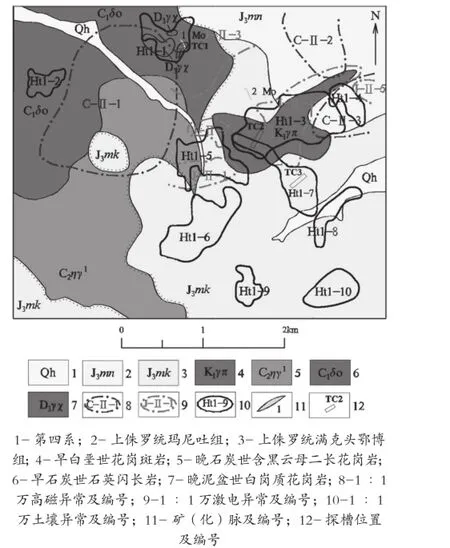

測區地層較發育,出露面積約占總面積的40%,從老到新依次為下侏羅統滿克頭鄂博組(J3mk)、上侏羅統瑪尼圖組(J3mn)和第四系全新統(Qh)(圖1)。

上侏羅統滿克頭鄂博組(J3mk):大面積分布于測區東部和南部,不整合和覆蓋于晚石炭世含黑云母二長花崗巖(C2ηγ1)和早石炭世閃長巖(C1δ)之上,其上被瑪尼吐組整合覆蓋。滿克頭鄂博組為一套酸性-中酸性陸相火山巖建造,巖性為英安巖、流紋巖、流紋質熔結凝灰巖、流紋質巖屑晶屑凝灰巖,是鉛鉬多金屬及螢石礦化賦存層位。

上侏羅統瑪尼圖組(J3mn):分布于測區東北部,其下與滿克頭鄂博組整合接觸,局部被白堊紀正長斑巖侵入。為一套中性陸相火山巖建造,以中性火山巖噴溢為主,巖性以安山巖及安山質角礫凝灰巖為主。

圖1 雞冠山后肚地區地物化綜合異常圖

第四系全新統(Qh):沿測區內的河流及其兩側分布,主要有兩類沉積物質:洪沖積物和沼澤沉積物。洪沖積物分布在河床及其兩側,主要為松散的砂、礫沉積物質。沼澤沉積物幾乎分布于每條河流的中上游,由于河谷中存在大量滯水,沉淀了大量富有機物質的淤泥,構成沼澤沉積物質。

2.2 侵入巖

區內巖漿活動較強烈,侵入巖較為發育,出露面積約占總面積的60%,時代分屬泥盆紀、石炭紀和白堊紀。其中石炭紀為中酸性中-深成侵入巖,呈巖株狀產出,主要巖石類型為含黑云母二長花崗巖和閃長巖;白堊紀為酸性淺成侵入巖,巖石類型主要是花崗斑巖;泥盆紀侵入巖零星出露,巖性為白崗巖、白崗質花崗巖。

晚泥盆世白崗巖、白崗質花崗巖(D3γχ):零星出露于測區北部,被早石炭世閃長巖(C1δ)侵蝕巖性主要為淺肉紅色—灰白色中-細粒白崗巖(白崗質二長花崗巖)。

早石炭世閃長巖(C1δ):大面積分布于測區西北部,被晚石炭世含黑云母二長花崗巖(C2ηγ1)侵入,被晚侏羅世火山巖不整合覆蓋,巖性以細粒閃長巖為主,局部蝕變為碎裂化碳酸鹽化硅化綠簾石化細粒閃長巖。

晚石炭世含黑云母二長花崗巖(C2ηγ1):分布于中部,被晚侏羅世火山巖不整合覆蓋,巖性為中粗粒含角閃石黑云母二長花崗巖、碎裂化(綠簾石化)細中粒二長花崗巖。

3.礦床成因及遠景評價

3.1 礦床成因

兩條鉬礦(化)脈區分屬于地殼演化大致吻合的兩個成礦時期,即華力西成礦期和燕山成礦期,與大興安嶺中北段主要成礦時代相一致。

1號鉬礦(化)脈屬華力西礦化,發育于晚古生代侵入巖體內,主要分布于早石炭世閃長巖、中石炭世花崗閃長巖和二長花崗巖內,說明礦化對巖性無選擇。礦化集中部位圍巖常伴有硅化、絹云母化、綠簾石化、綠泥石化等蝕變組合,蝕變較強,蝕變范圍較大,有的還表現為圍繞礦化中心的蝕變分帶特征。礦化與NE、NW向巖脈空間關系密切,所有礦化部位均有大量巖脈出露,但發育在巖體外側的石英脈及花崗斑巖脈未見相關的礦化現象。說明礦化古生代巖體和構造共同控制,以構造控制為主。在侵入巖體內礦化的類型主要為熱液型,成礦元素有Mo、Cu、Pb、Zn、W等。巖體內部有石英脈大量產出的部位往往是礦化蝕變集中的部位,在石英脈邊部往往是礦化最強的部位,接觸界限不是很截然,靠近脈體的巖體常見于細脈狀、網脈狀礦化,向外逐漸過渡為浸染狀、斑點狀礦化,表明成礦為熱液充填-交代共同作用的結果,表現出熱液型礦化特點。

2號鉬礦(化)脈屬燕山期礦化,賦存于滿克頭鄂博組火山巖中,礦化主要發育在與火山機構有關的環形或放射性斷裂之中,礦化呈細脈狀、網脈狀產出,有的礦化膠結火山角礫形成火山角礫巖,可見礦化與火山機構關系密切,是火山活動后期熱液作用的產物,礦化類型為與火山活動有關的熱液脈型礦化。與礦化有關的蝕變以硅化為主。

3.2 找礦標志

(1)地層標志:鉬礦(化)脈產于滿克頭鄂博組,與火山巖型、熱液型多金屬礦(化)有關,是本區具有找礦意義的地層單位。(2)巖漿巖標志:華力西期石英閃長巖、白崗質花崗巖、花崗閃長巖等及其次生巖脈(石英脈)中的褐鐵礦化為鉬多金屬礦等礦產的直接找礦標志。與其有關的礦產主要為鉬、鉛、鋅、銀。(3)地球物理標志:物探視極化率異常是該區尋找鉬多金屬礦的有利地段。(4)土壤地球化學異常:鉬礦(化)脈與土壤化探異常具有極好的吻合性,是直接的找礦標志。(5)圍巖蝕變標志:鉬礦(化)脈均有較明顯的蝕變,與鉬多金屬礦有關的蝕變主要為硅化、鉀化、綠簾石化、綠泥石化。(6)蝕變特征:褐鐵礦化、黃鐵礦化、輝鉬礦化是最直接的找礦標志。

[1]內蒙古自治區地質礦產局.內蒙古自治區區域地質志[M].北京:地質出版社,1991.

[2]內蒙古自治區地質礦產局.內蒙古自治區巖石地層[M].武漢:中國地質大學出版社,1996.

[3]王春松,張得恩.內蒙古呼倫貝爾市西呼和楚魯等四幅1∶5萬區域礦產地質調查報告[R].鄭州,2014.

[4]邵和明,張履橋.內蒙古自治區主要成礦區(帶)和成礦系列[R].2002.11.

[5] 王東方.古中朝大陸北緣邊緣地質的演化[J].地球學報,1990(1):112-114.

P618

A