把千年石窟搬到畫布上 王秀章

文|殷貝 圖|由采訪對象提供

把千年石窟搬到畫布上 王秀章

文|殷貝 圖|由采訪對象提供

下午3時,陽光透過玻璃照在斑駁的油畫布上,艷紅的色彩更加耀目。這幅正在創作中的立體油畫《三灶萬人坑》高2米,寬1.6米,流淌的“鮮血”和堆砌的“白骨”強烈地沖擊著觀者的視覺和內心。王秀章說,這就是他想要的效果,讓人震撼,過目不忘,然后銘記……

剛剛結束了甘肅省博物館“黃河情·絲路韻”的個人畫展,以及“首屆絲綢之路(敦煌)國際文化博覽會”系列活動的行程,就分秒必爭地再執畫筆,在王秀章看來,所有在畫室的時間,都是投入、享受和愉悅的。

“絲路·古韻”所呈現的藏式文化

穿越漢唐盛世,漫步宋元明清,見證歷史穿越,融匯西漸東傳,豐富的絲綢之路文化在流沙墜簡般的歲月里得以深厚沉淀……長期以來,王秀章都深深眷戀著曾經學習、工作,陪伴他成長的大西北,以“他者”的眼光審視異族文化。在其不少作品中,觸動觀眾內心的往往不是宏大敘事背景下的大概念,而是點點滴滴細節處的小情懷。《塔爾寺集市》上等待交易的藏族小伙子,《行者》堅定而悠遠的眼神,嚴冬里溫暖的酥油茶,沐浴節洗漱的阿佳,嬉戲玩耍、依舊懷有孩子般童真的阿卡……你不必聽懂她們的語言,單單是她們臉上淳樸的笑容,深深的皺紋,凝視的眼神便足以打動人心。還有風格迥異的少數民族服飾,越是細節處,越是觸動人。濃郁異族風情的融入,展現了絲綢之路上文化融合的大趨勢。

在反映藏文化的畫作中,除了借助牛頭、藏式陶器、瑪尼石等傳統意向之外,他也試圖用親身經歷演繹在藏地的生活。通過作者有意刻畫,《我的土豆》再現了一位漢族畫家唐突闖入的畫面,故事感由此而生。當作家被散發著濃郁香味的土豆所誘惑時,樸實的少年道一句“我的土豆”,將孩子的純真展現出來。“我的土豆”與西北民謠“都是我的”不謀而合,不同的人物背后,是相同的文化原型。

在絲綢之路上,大自然賦予這里仿佛調色盤的美麗和蒼茫雄渾也在王秀章的作品中一一展現。5米的大畫《雪域頭羊》和《晨雪》都是其今年的新作。他的眼中、畫中,雪域讓生命更純粹。雪山下的牧歌,馱鹽的羊群,轉場的牦牛,飛馳的駿馬、歡快的鍋莊,讓人們從畫面的動感和張力中感受到一種不同的美,像等待天邊的鼓聲來奏響旋律。還有,嘉峪關的討賴河大峽谷,終年流淌著祁連山的雪融水。這水原名“呼蠶水”,意喻上天賞賜的水。峽谷的西面是浩瀚無際的大漠,南面是祁連山,北面連著嘉峪關。一吊索橋橫跨峽谷,岸這邊是仿建的漢代兵營,岸那邊是戈壁古民居,流連于此,戈壁大漠的蒼涼與寂寞就像來自內心最深處的呼喚,近在咫尺,卻又遙不可及。

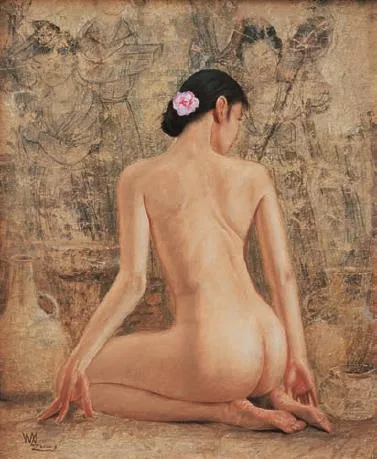

而對于絲路厚重的歷史與文化記憶,王秀章也選擇用現代與遠古強烈的沖突感去表現。比如,妙音天母不再是拒人于千里之外的佛像繪畫范式,真實的面孔出現在唐卡繪畫的背景中,鮮活感撲面而來,仿佛能聽到天籟般的聲音透過畫卷隱隱傳來。飛天壁畫中婀娜多姿的人物也被給予血肉之軀,靈動的畫作背后是作者豐富善感的靈魂。千年前的兵馬俑依舊訴說著當年的刀光劍影,然而時光飛逝,能跨越時空的依舊是秦時明月漢時關……

可觸碰的唯美立體油畫

“日日深閨繡不成,眉頭恰似去年情。墻花又濕蒼苔露,斜向西窗趁晚晴……”一幅立體油畫《花窗仕女》將古代仕女的情態、美態展露無遺,令人驚嘆不已。

“這到底是雕塑,還是油畫?”站在畫前,總情不自禁地想伸出手觸摸一下那窗花里的仕女,那如漢白玉雕刻般精美的觀音,那倚在門邊的肚兜女孩…… 還有那頭上纏著帶血繃帶的兵馬俑,胡髭翹著驍悍與不馴,如果他突然開口,濃厚的秦腔又兼古調,吃驚的觀者該如何走避?這或許就是立體油畫的魅力,每一幅作品在恬淡卻極富張力和吸引力的畫面里,表現出了強烈的生命能量。

“立體油畫”是油畫和雕塑相結合、裝置藝術和繪畫藝術相結合的一個新的畫種。它利用現代多媒體材料,融合了西方現代藝術手法和中國傳統藝術手法,能夠在畫布上表現出雕塑的感覺,視覺沖擊力很強。針對這個“獨創”,王秀章的注解是,“藝術的再創造”。

從上世紀90年代開始,他經常在歐洲舉辦聯展、個展及藝術交流,并潛心在法國盧浮宮臨摹名畫。羅丹的雕塑《思想者》,達芬奇的《蒙娜麗莎》,斷臂維納斯,戰神,甚至一些大門的浮雕,讓其收獲頗豐。后來,他又到印象派發源地沙都,意大利、羅馬、比利時、荷蘭、德國參觀了很多美術館和博物館,觀摩研究了不少雕塑和大師的油畫原作。他還在佐恩的故鄉瑞典觀摩其鋼筆素描、水彩、油畫作品。這

祈福布面油畫 175×99cm

王秀章

1959年生于江蘇,是中國美術家協會會員,中國美術家協會廣東分會會員,一級美術師,珠海市美術家協會副主席,珠海畫院副院長,珠海市人大書畫院副院長,珠海誠豐美術館館長,廣州畫院簽約畫家。多幅油畫作品被美國、法國、德國、英國、荷蘭、比利時、西班牙、意大利、瑞典、挪威、丹麥、加拿大、以色列、印度尼西亞、馬來西亞、新加坡、日本和中國臺灣、香港、澳門等二十多個國家和地區的美術館、博物館及私人收藏。些藝術大師各種繪畫技巧及風格,成了他用之不盡的創作源泉,給了他前所未有的創作激情和靈感,并由此產生了強烈的創作欲望,決意要以“最中國”“最民族”的作品打動世界。因此,他的畫作中無論是唐、清仕女,敦煌雕塑壁畫,秦兵馬俑,或是異域民族風情的人事物,都體現著東方文化的精髓和唯美的元素。

唐仕女布面立體油畫60×50cm

在表現手法上,這種可以觸摸的油畫更是呈現出無法復制的唯美。“但它的確很難”,王秀章坦言,僅研究創作立體油畫的材料,就花了多年時間實驗,實踐,經過無數次推倒重來及材料組合,才有了如今的效果。而創作一幅立體油畫,也需要花費大量時間,一點點堆積畫面,一層層雕塑造型,工作量相當大,對各種技法的要求也非常高。曾經有一位德國畫家不惜高價購買下立體油畫,拿回家敲碎,想研究所用的材料,結果一無所獲。

此外,畫中部分材料也是獨一無二的。比如窗花系列,其裝置采用的窗花,系原汁原味古老而賦有傳統美感的鏤空木雕神龕,那些千尋百覓而得,來自于明清或民國時期的物件,浸潤著千百年的歷史文化,已不僅僅是作品的點綴,更是一件難得的藝術精品。由此,也就不難理解王秀章何以多次在法國巴黎、南錫,瑞典斯德哥爾摩,荷蘭阿姆斯特丹辦展,都備受收藏家、藝術同行以及藝術愛好者追捧。

沿著絲綢之路不斷前行

回首數十載的繪畫人生,王秀章說,其實很簡單。這個1959年出生于江蘇的小老頭兒時就對字畫情有獨鐘,平時喜歡拿柳條在墻壁上 “涂鴉”,13歲開始幫別人寫春聯討生活, 到15歲時,他的字畫在當地已經小有名氣。高中畢業后,他報名參軍,一年后更被部隊保送到青島師范大學,進行正規的美術學習。經過不斷努力,1980年,他所創作的油畫《母愛》在第二屆全國青年美展上獲獎,當時他年僅21歲。

后期王秀章獲得的贊譽和獎項更多,他也始終筆耕不倦。除了立體油畫,他構思巧妙的油畫還打破了平面和立體的界限,穿越時空。比如敦煌壁畫里著名的“飛天”,王秀章巧妙地把它用作楊利偉駕駛神舟5號升空的背景。這一構思不僅將油畫和國畫完美融合,也讓觀者在畫面方寸之間,穿梭于過去、現在和未來。

他也把中國的傳統文化更多地歸納創新,引領觀者去發現、選擇、尋找、感受、挖掘。作品既著力體現社會時態,又能深究文化之本。彩陶乃中國文化之根,繪畫之源,是神奇豐富的史前“中國畫”,由此紋飾催生出的甲骨文更是蘊含了中華文明之初的璀璨與深厚。作品《睡夢》中雕梁刻柱的閨床背后隱隱若現的甲骨文,既是對已逝歲月的追隨,也是對已逝文化的感傷。畫作《華夏魂》中繪有遠古時期的瑞獸,有蓮花有槍炮,有將士有文人,有衙門前英武的雄獅,也有豐乳肥臀的唐代仕女,有西域孤獨前行的駝隊,有怒眼圓睜的北魏裝甲武士。如此密集的文化符號娓娓道來千年的歷史,象征著多元的華夏文化背后是一段段可歌可泣的往事。置身其中,時光擦耳飛逝,每個人都是歷史的局內人。

明年,等待王秀章的還是一個接一個的展覽,平涼、青海、新疆,他也依然走在絲綢之路上,這條路,他希望能走得更遠,東亞、中亞、西亞……乃至海上絲綢之路。有時候,他也會想,如果將鄭和下西洋繪在畫布上,又是怎樣一種呈現。

唐壁畫·女人布面立體油畫100x80cm

供奉布面立體油畫91x75cm