基于公允價值的會計基礎理論探討

周潔+謝新安

摘 要:會計理論的發展總是滯后于經濟環境的變化,金融衍生工具的出現引出了公允價值計量屬性。它使會計理論從會計本質、會計目標、會計信息質量特征要求、會計要素定義、會計確認與計量等方面都出現了問題。對這些內容進行反思,并指出公允價值計量是唯一科學的計量方式。但它的引進必須重構當代會計理論,這樣才能保持會計系統的科學性和邏輯上的一致性,才能解決在研究和應用中出現的一些問題和困惑。

關鍵詞:公允價值;會計基礎理論;反思

中圖分類號:F230 文獻標志碼:A 文章編號:1673-291X(2016)24-0107-04

公允價值計量是到目前為止最接近科學計量的一種會計計量模式,會計計量模式從使用歷史成本計量的靜態反映走向用公允價值計量的動態反映是會計計量史上一次革命性的突破。漢語中公允有公眾許可、公眾認可、公眾接受之意,英文中公允和公平的詞源完全相同,都是“fair”,因而公允價值更接近美國的“公認會計原則”。

一、公允價值會計是唯一科學的計價方式

歷史成本計量是當代會計理論構建的重要基礎,但隨著經濟的發展,當代會計理論在會計目標、信息質量特征、會計要素定義等諸多方面顯現出一些不盡人意的瑕疵,而這些幾乎都可以歸因為歷史成本計量模式僅是一種靜態反映。公允價值計量是會計計量史上的革命,是一種動態反映觀。可以說,只有公允價值計量屬性,才是科學的計量屬性。

(一)公允價值會計是一種強調動態反映的計量模式

公允價值的計量摒棄了賬面價值靜態不變的反映方式,堅持進行動態反映。這一變革,要求計量要素初始計量之后,還要在報告時點用現行市價進行后續計量。因此,公允價值計量本質上是一種強調動態反映的計量模式。

(二)公允價值會計是一種以真實反映為目的的計量模式

由于物價變動的緣故,資產的實際價值往往和過去交易發生的歷史成本之間出現差距。使賬面資產不能真實反映實際財務狀況,要真實反映必須在報告時點按市價重新計量,公允價值會計就是這樣的計量模式。這種模式是一種以會計計量為核心的,通過用計量時點的物價動態反映資產價值并確認已實現收益和未實現收益的一種計量方式。

(三)公允價值會計是一種重計量輕攤派的計量模式

公允價值計量模式下,資產計價和收益的確認都靠會計計量。資產通過后續計量反映報告時點的真實價值,收益也通過后續計量將未實現的收益在報表中反映。與歷史成本模式下強調實現原則、奉行攤配的收入和成本的配比不同,在公允價值計量模式下,是不會出現資產負債表和收益表的割裂、會計利潤和經濟利潤背離的情況的,資產負債表和收益表的鉤稽關系將更加穩固。

二、公允價值計量模式和歷史成本計量模式的區別

公允價值計量模式產生的直接誘因是金融創新,是金融衍生工具的出現。因為金融衍生工具不具有實物形態和貨幣形態,其交易和事項大多數并沒有實際發生,傳統的歷史成本模式無法對其進行計量,也就無法進行會計處理。公允價值計量產生的根本因素是物價變動,物價變動使傳統的會計收益越來越偏離經濟學上的真實收益,不利于企業的資本保全,不符合收入和費用的配比原則,從而從根本上降低了會計信息的決策有用性。

(一)會計目標不同

FASB與IASB在財務報告概念框架中將會計的目標表述為:提供有助于現在和潛在的投資者、債權人以及其他信貸者進行投資、信貸和類似資源配置決策的信息,實現財務報告提供決策有用信息。現代會計這個會計目標無論在邏輯上還是在實際操作中都不太合適。首先,從邏輯上看,“決策有用觀”是從會計信息使用者的角度對會計信息系統提出的要求。會計信息是會計工作的成果,工作成果的好壞,只能由會計信息系統設計得科學與否和會計工作的質量優劣來保證,不能由信息使用者“有沒有用”來檢驗。其次,從實際工作中看,會計信息使用者,有很多種類,諸如投資者、債權人、有關政府宏觀管理部門、企業內部管理當局、企業職工、材料供應商、商品銷售商、證券交易所、 經濟研究所、新聞媒體等。即便是只有一類信息使用者,比如投資者,他們之間也存在著個性偏好、理解能力、自身實力的不同而產生對信息的不同需求。會計準則制定機構將“決策有用性”作為會計信息質量要求中的第一質量特征并將其原則化,這一標準常常使會計信息的提供者處于相關性與可靠性難以決斷的尷尬境地,往往為了相關性犧牲可靠性,為了可靠又顧不得相關。最后,從會計信息質量的檢查來看,沒有哪一個審計師對企業財務報告做出“決策有用性”的審計結論,審計師從來只是對會計信息的真實性、對會計準則的遵循情況等做出結論,真實的會計信息自然是對信息使用者決策有用的信息。

公允價值計量就是要及時反映會計主體資產及負債等要素的價值變動,并以當時的市場價格為基準,將原賬面價值進行調整,用報告時點的市場價值進行動態計量,使會計各要素的賬面價值與報告時點上的實際市場價值始終保持一致,從而達到真正的如實反映。歷史成本是以真實的原始憑證為資產和負債等會計要素計量提供了可靠性的保證,但這僅能表示賬面成本的靜態真實,賬面歷史成本是交易發生時點的公允價值,如果還用賬面價格反映資產現值就是不真實的反映。這種信息是歷史可靠而現實不可靠,是一種機械程序的真實,其后果是結果不真實。

(二)資產(負債)與收益(費用)定義不同

現代會計將資產定義為:“由企業過去交易或事項形成的,企業擁有或控制的,預期能給企業帶來經濟利益的資源。”在這個定義中資產涵蓋的時間實際上是包括了過去、現在和未來,資產的形成是過去交易的,又是現在擁有和控制的,還是能在未來帶來經濟利益的資源。我們知道資產是資產負債表的主要組成部分,而資產負債表是反映企業財務狀況的財務報表,是靜態的、時點的會計報表,這兩者是矛盾的。其實,資產這個定義,一方面是為了和會計“決策有用觀”的目標相呼應,“決策有用觀”這個目標就要求會計信息必須面向未來;另一方面是為了保證會計信息的客觀可驗證性,強調歷史成本計量,以原始憑證作為可驗證的保障。

現代會計將收入定義為:“由企業日常活動所形成的、會導致企業所有者權益增加的、與企業所有者投入的資本無關的經濟利益總流入。”將費用定義為:“由企業日常活動形成的,會導致企業所有者權益減少的、與向所有者分配利潤無關的經濟利益總流出。”這兩個定義里都隱含著“已形成”“已發生”概念,同資產、負債概念里的“過去交易形成”意思一樣,反映的是由歷史成本計量的可以由會計憑證保障可驗證的信息。

金融衍生工具的出現引出公允價值會計計量的興起,但會計要素定義是歷史成本計量模式下的產物,各國會計準則制定機構引進公允價值計量后對基礎會計理論并沒有全面反思,而是采用漸近式的改變、修修補補的完善方法。對金融衍生工具的定義都采用了回避矛盾的方式。國際會計準則委員會將金融衍生工具定義為:“形成一個經濟實體的金融資產且形成另一個經濟實體的金融負債或權益工具的合約。”其余各主要會計準則制定機構對金融工具的定義也都以合約權利定義資產、合約義務定義負債和權益,定義反映了金融工具合約的本質屬性。對于和歷史成本計量沖突的部分,這些定義都繞過了,比如資產和負債定義里的“由過去交易事項形成的”這一界定條件。結合FASB和IASC的定義,我國企業會計準則第22號也采取要相似地繞過了“過去交易事項形成的”這一條件的做法。但定義中多出了“在未來某一日期結算”這一條件,將交易的時間拉到未來,這就明顯造成了與資產和負債定義里強調的“過去交易事項”形成的條件相抵觸。公允價值計量導致了未實現損益的確認,而未實現損益顯然不符合收入(費用)要素定義中隱含“已形成”“已發生”概念。因此,公允價值計量模式的出現要求會計要素概念在時間上進行修正,不然會計理論中就會出現要素定義和要素具體內容含義相抵觸的現象。

(三)會計利潤的含義不同

歷史成本會計模式只有在物價穩定前提下會計利潤和經濟利潤才一致。借貸記賬法的設計依靠實現原則和配比原則確定會計期間的收益,資產用交易實際發生的歷史成本計量并保持不變,用原始憑證保證會計信息的真實可靠。費用、成本是攤派的結果,而資產負債表最終反映的是資產的攤余價值。可舉例說明:

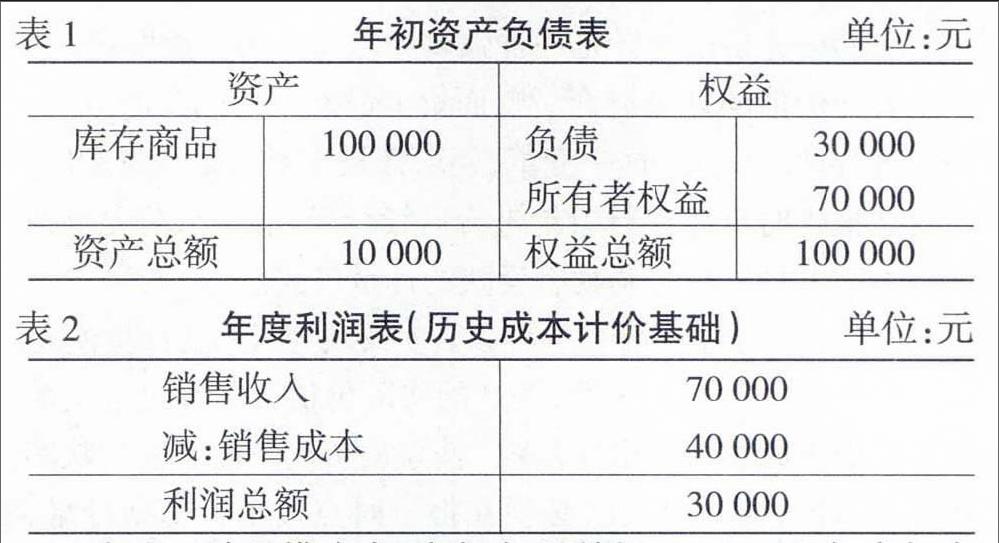

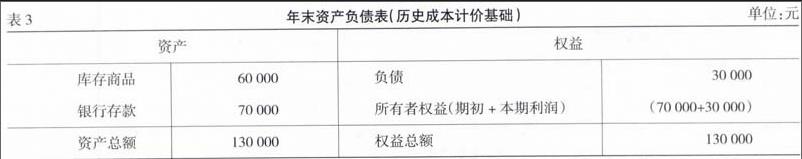

假如,某企業年初庫存商品賬面價值 100 000 元,年初商品的實際價值也是100 000元,同時該企業年初負債為30 000元,所有者權益為 70 000 元。

假定該企業本年度銷售了庫存商品40%,銷售價格70 000元,款項已收存銀行。年末剩余商品60%,如果商品年末與年初價格不變(不考慮所得稅)。

在歷史成本會計模式下,該企業反映資產計價的資產負債表和收益確認的利潤表如下(見表1、表2 和下頁表3)。

在這一計量模式中,本年實現利潤30 000元,與當年凈資產增加額一致,也就是說,通過資產負債表(實賬戶體系)可以計算利潤,資產年末減年初的差就是本年利潤,通過收益表(虛賬戶體系)也可以計算本年利潤,兩者是一致的,解釋了利潤形成的原因和產生的過程,這兩張表就形成了嚴密的鉤稽關系。但這種嚴密的鉤稽關系存在的前提是資產的價格年初、年末保持恒定不變(賬面歷史成本不變),資產價格一旦發生變化,兩張表上的利潤的鉤稽關系就不存在,這就是歷史成計價模式的脆弱性。當在物價變動下,資產的價格肯定會發生變化,資產一變,我們實賬戶上還按賬面價值反映總額,這個數據就成了無用的數據,如果資產動態地按市場價反映,又不能和收益表形成對應關系,就形成了會計利潤和真實財富增值(經濟利潤)的背離。

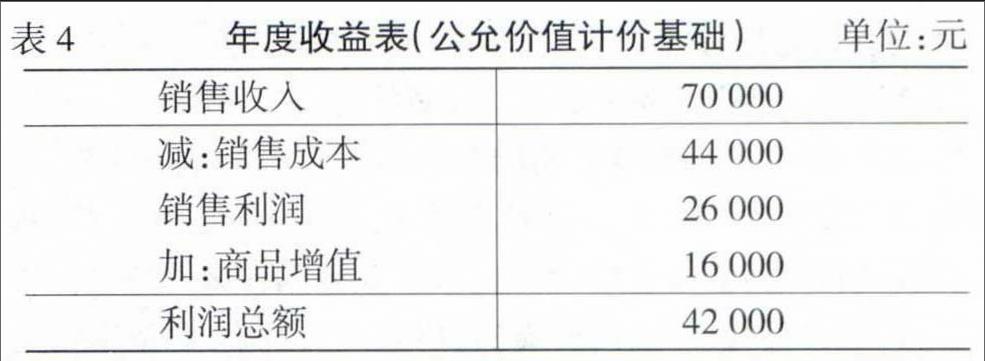

公允價值會計模式要求在每個計量時點上,對要求計量的資產(或其他要素)都按計量時點對該資產(或其他要素)實際價值確定該資產(或其他要素)的價格(計量時點的市場價格),進而確定該期間的收益。仍以上例為例:

假如當年銷售發生時,庫存商品價值已上漲10%,所以該時點上商品增值為100 000×10%=10 000元,存貨總價值110 000元;實現銷售收入70 000元,銷售了40%的商品,銷售成本應為110 000×40%=44 000元;年末結余商品價值為100 000×60%×(1+20%)=72 000元(存貨至年末又增值10%);其反映收益確認的利潤表和年末反映資產計價的資產負債表(見表4和表5)。

以上是以公允價值計價計算的會計利潤,由于堅持了計量時點資產按市價計價,從而保證了資產計價和實際價值一致,也保證了會計利潤和經濟利潤的一致。這樣在物價變動下,即使資產價格發生了變化,兩張表上的利潤的鉤稽關系還存在,這就防止了歷史成計價模式下會計計量的脆弱性,保證會計報表永遠報告有用的數據。

三、基于公允價值計量模式的會計基礎理論反思

公允價值計量使會計計量開始走上科學的計量道路,是對原有的歷史成本會計理論的顛覆,目前無論在理論研究方面還是在實踐運用上,都存在很多的問題,有一定的難度。

(一)會計的本質

關于對會計本質的討論,西方會計界經歷了這樣幾個歷程:20世紀30年代,會計界普遍認為,會計是記錄、分類和匯總交易事項并報告、解釋的一門藝術;20世紀50年代,“工具論”和“方法論”占主要地位。20世紀70年代以來,會計是一個信息系統的觀點,在西方會計理論界一直占據著主導的地位(百度百科)。

我國會計理論界對會計本質有兩種最主要的觀點:一種是管理活動論,持有這種觀點的代表人物是楊紀琬、閻達五教授。另一種觀點認為會計是一個信息系統,持這種觀點的代表人物是余緒纓、葛家澍教授。但會計的本質不會由于人們的爭論而改變,從國際流行的復式借貸記賬法就可以看出,它通過設計出的一系列專門的方法(設置賬戶、復式記賬、填制和審核會計憑證、登記賬簿、成本計算、財產清查、編制會計報表),分類計量出各要素的價格,真實且準確地反映出報告時點的財務狀況、經營成果。因此,會計的本質實際上是計算利潤的工具,而用這種工具計算出的利潤首先必須是真實的。為了實現這種目標,必須使用公允價值計量。

(二)會計的目標

FASB與IASB聯合發布了財務報告概念框架,提出了通用財務報告的目標,目標是提供有助于投資者和債權人及其他信貸者進行投資、信貸和類似資源配置決策的信息。我國2006年頒布的《企業會計準則——基本準則》里將財務會計目標表述為:向財務會計報告使用者提供與企業財務狀況、經營成果和現金流量等有關的會計信息,反映企業管理層受托責任履行情況,有助于財務會計報告使用者做出經濟決策。從中可以看出,決策有用觀(包含受托責任觀)作為會計目標已成為會計界主流觀點被大家接受并被國際化、原則化。

如前所述,會計信息質量的好壞應該是由這個系統設計的科學性和會計人員工作的質量來保障,不能由會計信息的需求者提出來。會計實質就是一個收益確認的工具,只需要核算會計數據是否真實,確保會計利潤和經濟利潤達到一致,其會計的目標就達到了,真實的數據就是決策有用的數據。公允價值會計用動態的反映觀,各會計要素不僅要通過初始計量反映在賬面上,還要在報告時點進行后續計量,用當時的市價動態反映,收益確認也要包含與資產溢價有關的未實現的收益,其目標就是真實反映企業的財務狀況、經營成果等。

(三)會計要素的分類是否科學

我國《企業會計準則——基本準則》中會計要素的概念是:“會計要素是根據會計交易或者事項的經濟特征所確定的財務會計對象的基本分類。”基本準則還規定,會計要素按照其性質分為資產、負債、所有者權益、收入、費用和利潤六要素,其中,資產、負債和所有者權益是側重反映企業財務狀況的要素,收入、費用和利潤是側重于反映企業的經營成果的要素。

靜態三要素的定義使會計主體出現了二元化。從上述要素的概念可以看出,會計要素是對會計對象進行的最基本的分類,而會計對象則是企事業單位的資金運動,顯然這個資金運動只能是特定經濟實體的,不可能是其他經濟實體的資金運動。準則在界定靜態三要素的定義時,資產定義的主體是企業(企業擁有或控制的),負債定義的主體是企業(企業過去交易形成的),所有者權益定義的主體是所有者(所有者享有的剩余利益)。動態三要素是依據什么劃分的?如果按照經濟利益的流向分類的,那么收入為流入、費用就是流出了,利潤中就既有了流入又有了流出,顯然不合適。若假定劃分依據為產生的原因,即是否由日常活動中產生的,則收入、費用屬于日常活動中產生,但利潤中既包含了日常活動中產生的也包含了非日常活動中產生的部分。可見,沒有劃分依據。所有者權益和利潤是兩個獨立的要素,但所有者權益包含了利潤。兩個存在種屬關系的概念同時被劃分到會計要素這一概念里是自相矛盾的,也是概念外延劃分規則所不允許的。

(四)會計的確認標準是否合理

公允價值興起的直接動因是衍生金融工具的計量要求,但在金融衍生工具的定義中世界各主要會計準則制定機構都繞過了資產和負債“由過去交易事項形成”這一重要界定條件。公允價值計量還增加了未實現損益的確認,而未實現損益也不符合收入和費用要素定義中隱含的“已形成”“已發生”條件,顯然對公允價值的確認違背了以上會計確認條件中的“定義性”。

FASB在SFAS157中對公允價值的定義是:“公允價值是計量日當天市場參與者在有序交易中出售資產收到的價格或轉移負債支付的價格。”所以,為確定經濟主體所持有的、并不實際參與市場交易的資產或負債的公允價值,就必須假設主體以資產賣方或負債轉讓方的身份,將資產提交市場進行交易(虛擬交易),以確定其計量日的現行市價(市場參與提供)。因此,公允價值計量要依賴“虛擬交易”和“市場參與者”。“虛擬交易”除了不能驗證外,還存在不確定性,這樣對公允價值確認又違背了會計確認條件中的“可靠性”。

四、研究結論

當代會計普遍認為會計是一個信息系統,并以歷史成本計量為基礎構建了一系列理論。這一理論存在兩大問題:一是邏輯性不強,不能形成一個科學體系;二是歷史成本計量的靜態反映在物價變動較快的現實下失去了真實性。我們常說,經濟越發展會計越重要,就是指隨著新事物的出現會計理論和實務都得要跟得上,會計準則也必須隨新經濟事項的需求而變更。而會計政策的變更都是實務界先出現問題,理論界再研究對策,會計理論就跟著修修補補。其實,如果不把歷史成本計量徹底革除掉,就不可能去除會計信息質量特征上的許多謬誤。反思歷史成本計量的理論缺陷,是構建新的公允價值會計理論的前提和基礎。通過前面的分析,會計理論的構建要遵循“會計本質—會計目標—會計信息質量特征要求—會計要素—會計確認與計量—會計報告”的思路,每一部分都要進行修改、完善和創新,這樣才能形成前后邏輯一致的科學體系。

參考文獻:

[1] 任世馳.公允價值計量與動態反映會計研究[D].成都:西南財經大學,2009.

[2] FASB,IASB.Exposure draft of an improved Conceptual Framework for Financial Reporting:Chapter 2:Qualitative Characteristics and Constraints of Decision-useful Financial Reporting Information,2008.

[3] 任世馳,李繼陽.公允價值與當代會計理論反思[J].會計研究,2010,(4).

[4] 鄧永勤,丁方飛.論會計要素概念的拓展[J].會計研究,2011,(6).

[5] 中華人民共和國財政部.企業會計準則(2006)[S].北京:經濟科學出版社,2006.

[6] 鄧軼群.企業會計準則的邏輯性研究[D].蘭州:蘭州大學,2008.

[7] 尉然.公允價值計量模式下所有者權益問題探討[J].北京市經濟管理干部學院學報,2010,(7).

[8] 任世馳.公允價值及其相關概念辨析[J].財經科學,2010,(5).

[責任編輯 劉兆峰]