喋血贖罪日:第四次中東戰(zhàn)爭

劉 練 周 一

喋血贖罪日:第四次中東戰(zhàn)爭

劉 練周 一

1973年10月6日,第四次中東戰(zhàn)爭爆發(fā)。由于這場戰(zhàn)爭爆發(fā)于猶太人一年中重要的“圣日”—贖罪日,因而被稱作“贖罪日戰(zhàn)爭”。戰(zhàn)爭初期,埃及、敘利亞兩國軍隊(duì)分別從西面的蘇伊士運(yùn)河和東面的戈蘭高地突破以色列防線,并在一天之內(nèi)重創(chuàng)以軍,幾乎讓以色列毫無還手之力。以色列在戰(zhàn)爭領(lǐng)域里并非“菜鳥”,自建國之日起就長期處在戰(zhàn)火硝煙之中。前三次中東戰(zhàn)爭,以色列都占據(jù)上風(fēng),但為何會在贖罪日遭此慘敗?

作戰(zhàn)背景

第三次中東戰(zhàn)爭結(jié)束之后,以色列完全控制了蘇伊士運(yùn)河?xùn)|岸的西奈半島和敘利亞西部邊境戈蘭高地的一半,不僅使自己的戰(zhàn)略縱深大為增加,也壓縮了中東地區(qū)阿拉伯國家的生存空間。

第四次中東戰(zhàn)爭形勢圖

埃敘兩國在失去土地之后曾多次向聯(lián)合國提出提案,要求以色列歸還其侵占的埃敘兩國領(lǐng)土,但均遭拒絕。隨后,兩國積極進(jìn)行軍事力量建設(shè),力求通過戰(zhàn)爭將以色列人趕出西奈半島和戈蘭高地。戰(zhàn)爭前夕,埃及總統(tǒng)薩達(dá)特多次向以色列聲明,只要以肯歸還土地,就保證與其友好相處。但以色列對此毫不理會,這更加堅定了埃及發(fā)動戰(zhàn)爭的決心。

1973年9月28日,前往以色列的猶太人列車在奧地利和斯洛伐克邊境遭巴勒斯坦游擊隊(duì)攔截,以色列猶太復(fù)國主義者立即在邊境地區(qū)擺出蠢蠢欲動的架勢。埃及和敘利亞按照事先商定的協(xié)同作戰(zhàn)計劃,共同宣布為了防止以色列的入侵實(shí)行“全面戒備”,為發(fā)動戰(zhàn)爭做最后的準(zhǔn)備。

作戰(zhàn)經(jīng)過

10月3日,埃及征得敘利亞的同意,選定在10月6日,也就是猶太教的贖罪日發(fā)起攻擊。贖罪日當(dāng)天,就在以軍士兵按照猶太教教規(guī)進(jìn)行祈禱、齋戒、沐浴的時候,數(shù)以千計的大炮已經(jīng)瞄準(zhǔn)他們,全副武裝的阿拉伯國家士兵嚴(yán)陣以待,第四次中東戰(zhàn)爭一觸即發(fā)。

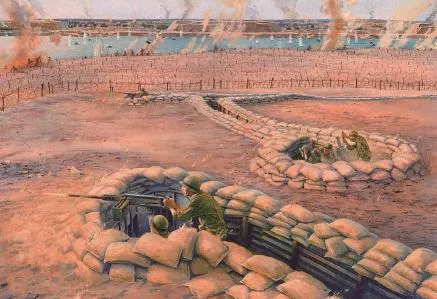

西線:埃軍渡過蘇伊士運(yùn)河,突破巴列夫防線。10月6日下午2時整,200架埃及空軍戰(zhàn)斗機(jī)呼嘯著飛過蘇伊士運(yùn)河,襲擊了運(yùn)河?xùn)|岸的以色列陣地。這次空襲完全出乎以軍的預(yù)料,短短20分鐘之內(nèi),埃軍飛機(jī)就命中了90%以上的預(yù)定目標(biāo),并徹底癱瘓了以軍的通信系統(tǒng)。時任埃及總參謀長沙茲科中將在《跨過蘇伊士運(yùn)河》書中回憶:“我們的空襲很成功,襲擊目標(biāo)包括敵軍機(jī)場、防空導(dǎo)彈發(fā)射場、電子干擾站和軍事司令部,而我們只損失了5架飛機(jī)。”

第四次中東戰(zhàn)爭中,埃及巧破天塹巴列夫防線

隨后,埃軍先頭部隊(duì)8000余人乘坐千余艘小型橡皮攻擊艇,在海、空軍的支援下分三路強(qiáng)渡運(yùn)河。以軍發(fā)現(xiàn)河面上密密麻麻的埃軍小艇后,急忙開啟凝固汽油管道,想用大火阻止埃軍前進(jìn)。可是電鈕按下之后,半天也沒有見到火星。原來早在前一天晚上,埃軍特種部隊(duì)就已經(jīng)用水泥堵住了管道噴口。

第一批埃軍士兵成功登陸之后,用爆破筒在以軍陣地的鐵絲網(wǎng)和地雷區(qū)中開辟通道,并沿著臨時架設(shè)的繩索和軟梯攀登上陡峭的河堤,分割包圍以軍的主要據(jù)點(diǎn)。然后用機(jī)槍、手榴彈、噴火器和反坦克導(dǎo)彈壓制以軍火力,多次粉碎了以軍在前沿組織的坦克反沖擊。在占領(lǐng)部分以軍工事之后,埃軍士兵給身后的戰(zhàn)友們放下繩梯,使得后面的部隊(duì)可以不斷地向以軍陣地發(fā)起進(jìn)攻。

先期抵達(dá)的埃軍工兵部隊(duì)使用高壓水槍沖刷以軍設(shè)置的沙質(zhì)工事,形成一個個小缺口,隨后用炸藥和推土機(jī)將這些缺口不斷擴(kuò)大,以方便埃軍坦克通過。不到10個小時,埃軍就在以軍防線上打開了60個可容坦克通過的缺口,并架設(shè)了10座浮橋和50個門橋渡場。于是,配備有坦克、裝甲車、火炮、地對空導(dǎo)彈等重裝備的8萬埃軍后續(xù)部隊(duì)源源不斷地渡過了運(yùn)河,突破了以軍經(jīng)營多年的巴列夫防線。

截至10月7日8時,埃軍渡河戰(zhàn)斗已經(jīng)勝利結(jié)束。防守巴列夫防線的以軍3個裝甲旅和1個步兵旅幾乎全部被殲,損失坦克300輛、陣亡數(shù)千人。而埃軍僅僅損失了20輛坦克、陣亡280人,算上空襲中被擊落的5架飛機(jī),一共只占進(jìn)攻總兵力的1.5%。擔(dān)任前線指揮的埃軍第7旅旅長興奮地向開羅指揮中心的總統(tǒng)薩達(dá)特報告:“埃及的旗幟又一次飄揚(yáng)在東岸了!”

東線:敘軍全線突破戈蘭高地,以色列首尾難相顧。在埃軍向運(yùn)河?xùn)|岸發(fā)動進(jìn)攻的同一時刻,敘利亞地面部隊(duì)以三個師的兵力,在空軍的掩護(hù)下,向戈蘭高地的以軍陣地發(fā)起攻擊。

第四次中東戰(zhàn)爭之血戰(zhàn)戈蘭高地

按照敘軍總參謀部制定的計劃,在第一階段,敘軍從兩翼對以軍實(shí)施包圍。第7步兵師從戈蘭高地北部的阿瑪臺地段突破,然后經(jīng)艾爾羅姆和瓦賽特向約旦河進(jìn)攻。第5步兵師從南部的拉菲德向阿里克橋方向?qū)嵤┻M(jìn)攻,該方向?yàn)閿④姷闹饕M(jìn)攻方向。受蘇聯(lián)軍事原則的影響,這2個師的第一梯隊(duì)負(fù)責(zé)打開突破口,第二梯隊(duì)負(fù)責(zé)擴(kuò)大突破口,另有第9步兵師擔(dān)任鉗制敵軍和切斷陣地內(nèi)橫向道路的任務(wù)。

10月6日下午2時5分,敘軍先用600門火炮進(jìn)行了55分鐘的火力急襲,而后第一線的3個步兵師同時發(fā)起進(jìn)攻。此外,第82突擊營的官兵乘坐直升機(jī)襲擊并奪取了以軍設(shè)在赫爾蒙山的哨所,這個哨所被稱為以軍在戈蘭高地的“眼睛”,是整個戈蘭高地防線的情報中心和通信樞紐。

戰(zhàn)爭開始前,以色列國防部長達(dá)揚(yáng)曾經(jīng)預(yù)計,敘利亞發(fā)動進(jìn)攻時會主要攻擊戈蘭高地的北段,所以以軍北方司令部在分配兵力的時候只在南段配置了較少的裝甲力量。由于通信中斷,達(dá)揚(yáng)一直認(rèn)為自己的預(yù)計是準(zhǔn)確的,甚至在開戰(zhàn)后還宣稱:“北方軍區(qū)司令部的坦克恰當(dāng)?shù)夭渴鹪谥付ǖ年嚨厣稀!?/p>

然而,駐守高地南段的以軍正承受大規(guī)模敘軍的猛烈攻擊。戰(zhàn)斗開始時,敘利亞就在這個方向上投入了超過500輛的坦克,而以軍只有177輛坦克部署在這里。6日午夜過后,敘利亞又在這個方向上增加了300輛坦克,而以軍北方軍區(qū)司令部只能從預(yù)備役中抽調(diào)一支由12輛坦克組成的小分隊(duì)趕去增援,這對戰(zhàn)斗結(jié)果基本沒有影響。

水果采收及采后商品化處理處于傳統(tǒng)落后狀態(tài),無貯藏冷庫、無專用恒溫運(yùn)輸車輛,水果在多次運(yùn)輸和銷售過程中機(jī)械損傷嚴(yán)重,采后損失比例較高。水果的精選、分級、清洗、打蠟、防腐保鮮、精細(xì)包裝等商品化處理程度較低,難以提高產(chǎn)品的附加值[1]。

10月7日,敘軍全線突破戈蘭高地防線,并派遣直升機(jī)運(yùn)載突擊隊(duì)員成功奪取高地西北角的謝赫山頂峰。至此,敘利亞收復(fù)了大部分被占領(lǐng)土,并將戰(zhàn)線向前推進(jìn)了35公里,對以色列控制的戈蘭高地重鎮(zhèn)庫奈特臘形成合圍之勢。

作戰(zhàn)點(diǎn)評

雖然以色列在戰(zhàn)爭后期憑借強(qiáng)大的空軍實(shí)力和深厚的國防動員基礎(chǔ)扭轉(zhuǎn)了頹勢,并最終促使交戰(zhàn)各國接受聯(lián)合國的停戰(zhàn)決議。但是阿拉伯國家軍隊(duì)在此次戰(zhàn)爭中的驚艷表現(xiàn)著實(shí)給以色列人上了一課,以軍也對戰(zhàn)爭初期的慘敗進(jìn)行了深刻的反思和總結(jié)。

輕敵是以色列在戰(zhàn)爭初期慘敗的主要原因。回顧前三次中東戰(zhàn)爭,以色列都以壓倒性的優(yōu)勢取得戰(zhàn)爭勝利,尤其是1967年的第三次中東戰(zhàn)爭,以色列僅用6天時間,就徹底打垮了埃及和敘利亞的空軍和裝甲部隊(duì),趁勢奪取了西奈半島和戈蘭高地的大片土地。然而正是這種空前的勝利造就了以色列空前的自信,曾在以色列軍中擔(dān)任師長的沙龍宣稱:“以色列現(xiàn)在是一個超級大國,歐洲任何一個國家的軍隊(duì)都不如我們。我們能在一個星期之內(nèi)征服巴格達(dá)到阿爾及利亞這一廣袤的地區(qū)。”嚴(yán)重的輕敵思想導(dǎo)致以色列自上而下做出了一系列錯誤決定。

軍政高層根本不相信戰(zhàn)爭會爆發(fā)。其實(shí),以色列對于埃及和敘利亞的進(jìn)攻企圖并非毫無察覺。10月6日凌晨4時,以情報局長澤拉少將就接到一個內(nèi)線電話,明確表示埃敘兩國會在當(dāng)天發(fā)起進(jìn)攻。澤拉少將馬上將情況報告給當(dāng)時的國防部長達(dá)揚(yáng)和總參謀長艾拉扎爾,經(jīng)過一番商議之后,艾拉扎爾主張利用空軍優(yōu)勢進(jìn)行先發(fā)制人的打擊,并馬上展開全國范圍內(nèi)的戰(zhàn)爭動員。可是到了上午8時的內(nèi)閣會議,總統(tǒng)梅厄夫人和國防部長達(dá)揚(yáng)都認(rèn)為埃敘兩軍不敢主動進(jìn)攻,否定了總參謀長先發(fā)制人的建議,并且只授權(quán)動員10萬人的預(yù)備役,這一重大失誤讓以色列失去了爭取戰(zhàn)場主動的絕佳機(jī)會。

重要防線幾乎毫無戒備。以色列自奪取西奈半島之后,就下大力氣沿蘇伊士運(yùn)河建設(shè)巴列夫防線,阻止埃及軍隊(duì)進(jìn)攻。按計劃規(guī)定,該防線至少配備一個步兵旅和一個裝甲旅,部署4000名士兵和100輛坦克。而在10月6日當(dāng)天,這里的守備部隊(duì)還在內(nèi)地參觀演習(xí),接替他們的預(yù)備役部隊(duì)編制800人,卻還有一大部分士兵回家過“贖罪日”去了,駐防這里的實(shí)際兵力只剩下436名士兵和50輛坦克。直到陣地上的防空警報響起的時候,正在進(jìn)行“贖罪日”禱告的士兵才匆匆進(jìn)入戰(zhàn)位,卻仍然以為這只是一次演習(xí)而已。

以色列國防的“三大支柱”被一一拔除。以色列能夠在局勢復(fù)雜的中東地區(qū)立足,并在歷次戰(zhàn)爭中占盡先機(jī),主要依靠其國防力量中的三大支柱—卓越的空軍、優(yōu)勢的裝甲部隊(duì)、迅速高效的動員體制。然而,在第四次中東戰(zhàn)爭爆發(fā)之前,這三大支柱被對手一一拔除,使以軍在戰(zhàn)場上的優(yōu)勢喪失殆盡。

埃軍以地制空和先發(fā)制人讓以色列空軍損失慘重。開戰(zhàn)之前,以色列共擁有各型作戰(zhàn)飛機(jī)432架,國防預(yù)算中有一半多用于空軍建設(shè)。埃及軍隊(duì)針對以色列空軍的特點(diǎn),從蘇聯(lián)大量進(jìn)口“薩姆”系列防空導(dǎo)彈,形成了高空“薩姆”-2、中低空“薩姆”-6、超低空“薩姆”-7的地面防空武器配置體系。另外,一向被以色列視為弱旅的埃及空軍在10月6日率先發(fā)起攻擊,第一波空襲就炸毀了大量以軍戰(zhàn)機(jī)和機(jī)場跑道,把卓越的以色列空軍“拍死”在地面上。

大量反坦克武器殺傷以軍裝甲部隊(duì)。埃及和敘利亞深知以軍裝甲部隊(duì)實(shí)力雄厚,僅憑自己為數(shù)不多的坦克、裝甲車難以與之對抗,便決心使用輕便靈活、價格低廉的反坦克武器打擊對手。在埃敘兩軍的作戰(zhàn)部隊(duì)中,連有RPG火箭筒、營有無后坐力炮、旅有“薩格爾”反坦克導(dǎo)彈、師有重型反坦克火炮,形成了層級完整的反坦克火力配系。僅在贖罪日當(dāng)天的渡河戰(zhàn)斗中,埃軍步兵就在運(yùn)河沿岸消滅了兩個整編的以軍坦克營,62輛以軍坦克無一幸免。

找準(zhǔn)弱點(diǎn)遲滯以色列的國防動員體制。以色列在長期的戰(zhàn)爭實(shí)踐中形成了較為完備的國防動員體制,想要將其一舉破壞并非易事。經(jīng)過長期的分析研究,埃敘兩國發(fā)現(xiàn)這種動員體制通常需要24到48小時的戰(zhàn)爭預(yù)警時間,隨即采取了各種欺騙手段,將進(jìn)攻企圖和具體開戰(zhàn)時間隱瞞到最后一刻,讓以色列的動員體制在戰(zhàn)爭初期難以發(fā)揮作用。

第四次中東戰(zhàn)爭中的以色列防線

埃敘瞞天過海,以色列霧里看花。在中東所有國家中,以色列的情報工作算得上是出類拔萃,其情報部門摩薩德一向以狡詐、靈敏著稱,多次截獲重要軍事情報,為高層提供決策依據(jù)。此外,美國還為以色列提供了大量的衛(wèi)星、飛機(jī)的偵察信息,埃敘兩國想要蒙蔽以色列的“眼睛”并不容易。為了達(dá)成進(jìn)攻突然性,埃敘兩國多管齊下,采取了多種佯動、欺騙手段,使以色列直到戰(zhàn)爭爆發(fā)當(dāng)天都難以做出準(zhǔn)確的判斷。

高層上陣制造戰(zhàn)爭迷霧。從1972年起,埃及總統(tǒng)薩達(dá)特和敘利亞總統(tǒng)阿薩德就頻頻出訪阿拉伯國家,積極推動中東地區(qū)的石油貿(mào)易,儼然一副大抓經(jīng)濟(jì)建設(shè)的姿態(tài)。他們還通過蘇聯(lián)、聯(lián)合國不斷釋放和平空氣,反對使用戰(zhàn)爭處理中東問題。1973年10月5日,就在戰(zhàn)爭爆發(fā)的前一天,埃敘兩國國防部長同時出訪,讓以色列誤以為兩國軍隊(duì)近期不會有太大動作。

大型軍事演習(xí)完成兵力部署。從1968年起,埃及在每年秋季都要進(jìn)行大型軍事演習(xí),而且規(guī)模一年比一年大,由于軍事力量較弱,這些演習(xí)并未引起以色列的高度重視。根據(jù)計劃,1973年的軍事演習(xí)從10月1日開始到10月7日結(jié)束,埃軍利用這段時間把大量炮兵、裝甲部隊(duì)調(diào)往蘇伊士運(yùn)河前線,并趁夜晚準(zhǔn)備渡河器材。埃軍的排兵布陣都在以色列眼皮底下進(jìn)行,這更讓以方認(rèn)為埃及是在進(jìn)行軍事演習(xí)而非戰(zhàn)爭準(zhǔn)備。

嚴(yán)格的保密措施實(shí)現(xiàn)雙向欺騙。發(fā)起進(jìn)攻之前,埃敘兩軍對相關(guān)的作戰(zhàn)命令進(jìn)行了嚴(yán)格保密。10月6日上午8時,師一級指揮官才得到作戰(zhàn)命令,基層營連的官兵更是到戰(zhàn)斗開始前30分鐘才知道要進(jìn)攻以色列。中午12時,還不斷有完成演習(xí)任務(wù)的埃軍官兵跳入蘇伊士運(yùn)河游泳、洗澡,在岸邊晾曬衣物。這一系列“真放松”的“假動作”讓以色列無法做出準(zhǔn)確判斷,錯過了進(jìn)行防御準(zhǔn)備的黃金時間。

責(zé)任編輯:張傳良