對接受腹部手術后并發腸瘺的患者進行腸瘺手術的效果觀察

羅 忠

(樂至縣童家中心衛生院 四川 樂至 641500)

腸瘺是進行腹部手術常見的術后并發癥,其致死率較高。最新的臨床實踐證實[1],對接受腹部手術后并發腸瘺的患者進行腸瘺手術,可取得很好的效果。為了進一步探討此療法的有效性,我們對近年來在我院接受腹部手術后并發腸瘺的64例患者的臨床資料進行回顧性研究。現將研究結果報告如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

本次研究的對象為2014年5月至2015年5月期間在我院接受腹部手術后并發腸瘺的64例患者。這些患者的納入標準是:①經瘺管造影檢查、B超檢查和CT檢查均被確診為腹部手術后并發腸瘺的患者。②均為非高位腸瘺患者。他們的排除標準是:患有消化道穿孔、腸道炎性疾病、結腸癌、潰瘍性結腸炎和缺血性結腸炎等疾病。在這些患者中,有男性患者34例,女性患者30例。他們的年齡在37~68歲之間,其平均年齡為(48.3±4.2)歲。他們中有11例接受了直腸癌根治術的患者,有32例接受了腸梗阻手術的患者,有15例接受了消化道潰瘍手術的患者,有6例接受了膽道疾病手術的患者。隨機將這些患者分為常規組與手術組,每組各有32例患者。兩組患者在年齡、性別等一般資料方面相比較,差異無統計學意義(p>0.05),具有可比性。

1.2 治療方法

對常規組患者進行保守治療,具體的方法是:①在患者進行腹部手術結束后,對其持續進行腹腔引流,并對其腸瘺進行封堵。②為患者糾正水、電解質紊亂和酸堿失衡,以免其發生低鉀血癥和低鈉血癥。③使用抗生素對其進行抗感染治療。④對其進行2周的胃腸減壓治療。⑤由于腸瘺患者在腸瘺早期發生感染的情況比較嚴重,容易流失大量的腸液,進而導致其體內的水電解質紊亂和酸堿失衡,此時應將維持其生命體征作為治療的重點,將對其進行營養支持治療作為輔助治療手段。患者在慢性腸瘺期可出現明顯的營養障礙,故應在對其進行靜脈插管的同時對其進行全腸道外營養治療。當患者腹腔的引流液降到100ml以下而且其腹腔感染的情況得到控制時,可對其進行全腸道內營養治療,并循序為其增加輸液的藥量和濃度[2]。對手術組患者進行腸瘺手術的原則是:對膿腫進行徹底的清除和引流。對腸瘺遠端并發的腸梗阻予以解除。切除瘺管及其周圍壞死的組織,并對其健康且血供豐富的腸管端進行端口吻合術。在對患者進行手術的過程中,應根據其病情對其采取相應的治療措施,具體的治療措施是:對12例患者進行腸切除術和腸吻合術,對5例存在腸粘連情況的患者進行腸修補術,對在接受腹部多臟器手術后發生腸瘺合并內出血的患者進行剖腹探查術及引流術。對8例患者進行十二指腸瘺、胃造瘺和空腸造瘺手術,并將其膽總管切開進行T管引流。對2例在接受畢羅氏Ⅱ式胃切除術時輸入袢過長的患者進行輸入袢和輸出袢空腸側側吻合術。對3例腸粘連情況比較嚴重而且對其腸瘺部位無法進行腸袢分離的患者,先將其瘺口所在的腸袢遠端和近端的腸管進行短路吻合,以曠置其腸外瘺所在的腸袢,然后再對其進行二期手術,切除曠置的腸段。

1.3 觀察指標

觀察并記錄兩組患者腸道功能恢復的時間、下床活動的時間及住院的時間。

1.4 統計學方法

采用相關的統計學軟件對本研究中的數據進行處理,計量資料用均數正負標準差()表示, 采用t檢驗,計數資料采用x2檢驗,P<0.05表示組間差異具有統計學意義。

2 結果

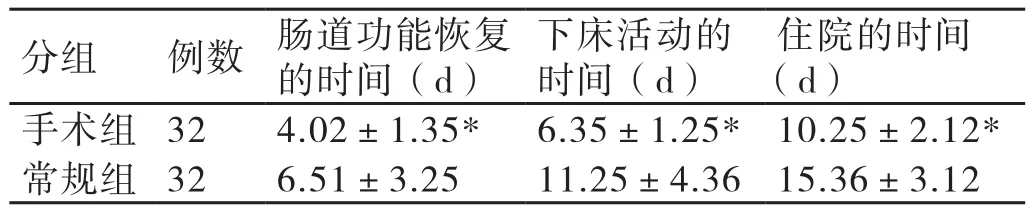

手術組患者腸道功能恢復的時間、下床活動的時間及住院的時間均明顯短于常規組患者,二者相比較差異具有統計學意義(p<0.05)。詳情見表1。

表1 兩組患者腸功能恢復時間、下床活動的時間及住院時間的比較

3 討論

腸瘺是指腸管之間、腸管與其他臟器之間或體外出現病理性通道,導致腸內容物流出腸腔,進而引發感染、體液流失或漏出、器官功能障礙及營養不良等病理性改變的一種腸道疾病。腸瘺可分為內瘺(internal fistula)和外瘺(external fistula)。此病是接受腹部手術患者常見的術后并發癥。臨床上對腸瘺患者進行治療的原則是:進行營養支持,封堵瘺管,恢復腸管的連續性,進行抗感染治療,降低腸液的分泌量及糾正腸液外溢所致的病理性改變等。當患者被診斷患有腸瘺時,臨床上多采取保守療法對其進行治療,以便盡快改善其全身營養的狀況,控制其炎癥的蔓延。但是,部分患者的臨床療效并不理想。近年來,臨床上多采取手術的方式對接受腹部手術后并發腸瘺的患者進行治療,并取得了良好的效果。腸瘺及腸部分切除術和腸外瘺貼敷修補術都是常見的腸瘺手術。這些手術均可有效地改善腸瘺患者的病情。本次研究的結果顯示,手術組患者腸道功能恢復的時間、下床活動的時間及住院的時間均明顯短于常規組患者,這與朱惠東等學者研究的結果基本一致。

綜上所述,對接受腹部手術后并發腸瘺的患者進行腸瘺手術的效果顯著,可快速地促進其腸道功能的恢復。此法值得在臨床上推廣應用。