四庫地方官府進呈書籍考察

吳 元

(福建社會科學院,福建福州 350001)

?

冊府說苑

四庫地方官府進呈書籍考察

吳 元

(福建社會科學院,福建福州 350001)

《四庫全書》是清代編修的中國古代最大的一部叢書,乾隆帝利用其特殊的政治身份,在全國范圍內廣泛征書。地方官府是征書的重要力量,各地官員利用州縣學官、商船、書賈等人,積極查訪圖書,征書幾乎涉及到了當時清朝所能控制的所有省份。在征書數量方面,江浙地區保持著巨大優勢,是清代不同地區學術文化繁盛程度在圖書方面的反映。

四庫全書 書賈 江浙

1 地方官府搜求書籍途徑

乾隆在三十七年正月的征書令中對搜訪遺書的途徑進行了說明,規定“在坊肆者,或量為給價;家藏者,或官為裝印。其有未經鐫刊,祇系鈔本存留,不妨繕錄副本,原書給還”;并要求地方官員要“嚴飭所屬,一切善為經理,毋任吏胥藉端滋擾”。*中國第一歷史檔案館編《乾隆朝上諭檔》第6冊,桂林:廣西師范大學出版社,2008年:第897頁,乾隆三十七年正月初四日諭。從諭旨可以看出,抄錄、購進是地方官府搜訪書籍的主要途徑。征書初期確按此進行,只是隨著獻書數量的增加,抄錄“恐稽時日”,各家才“將原書恭進”。

搜訪書籍事宜主要由兩部分人員組成,一部分是府州縣學官,一部分則來自商船、書賈。學官主要掌管本地學務,“學臣考試與士子最為切近”,因此學官搜訪遺書主要是通過“按試所到之處,士子畢集,即加諮訪,隨棚送驗”,或“將省志及各縣志內所載歷代名人著述,摘出書名,分發各府州縣,指名購覓,并就本人后裔及各處藏書之家,悉心詢訪”,或“傳示書院義學,并曾叨科第之舊紳宦族,婉為購求”*《纂修四庫全書檔案》,上海:上海古籍出版社,1997年,三〇,“護理廣西巡撫淑寶奏購訪遺書情形并繕呈已得書目折”,乾隆三十八年正月二十四日。的方式。無論哪一種方式,學官訪求遺書活動均是在本省范圍內開展。

由于“江浙人文淵藪,其流傳較別省更多”,僅靠學官的訪查,難以搜訪完備,兩江總督、浙江巡撫、江蘇巡撫等召致書賈,給以錢兩,委其訪購。如浙江的湖州書船,江蘇蘇州的山塘書賈錢金開、城內書賈陶廷學都為采辦書籍出力不少。*沈津撰有專文述錢金開與陶廷學事跡,沈津《此調書林今絕響——書估錢聽默與陶正祥》,《老蠹魚讀書隨筆》,桂林:廣西師范大學出版社,2009年。徐雁平《書估與清帝國的書籍流傳》一文,也有提到陶廷學、錢金開等人。徐雁平《書估與清帝國的書籍流傳》,《古典文獻研究》第十六輯,2013年。此外,兩廣總督也曾向書賈訪購遺書,只是“粵東書賈向系販自江浙,不過通行文籍,并無刊刻新書,大率鮮有可采”。《纂修四庫全書檔案》,二五,“兩廣總督李侍堯奏查訪遺書情形及現無購得緣由折”,乾隆三十七年十二月二十一日。

湖州書船,又名織里書船,是明、清乃至民國湖州一種專門賣書的船。書商“購書于船,南至錢塘,東抵松江,北達京口,走士大夫之門,出書自袖中,低昂其價,所至每以禮接之,客之未座,號為書客”。*(同治)《湖州府志》卷三十三,《中國地方志集成·浙江府縣志輯》,上海:上海書店,2003年:第628頁。乾隆在給江蘇、浙江的諭旨中說到:“湖州向多賈客書船, 平時在各處州縣兌賣書籍, 與藏書家往來最熟。其于某氏舊有某書, 曾購某本, 問之無不深知。如能向此等人善為咨詢, 詳加物色, 因而四處借抄, 仍將原書迅速發還, 諒無不踴躍從事。”*《清內府刻書檔案史料匯編》上冊,揚州:廣陵書社,2007年,第158頁。連乾隆都已知曉湖州書船之事,可見其名氣之大。在乾隆的指示下,兩江總督高晉“遴委能事教官,給發銀兩,令其親赴各處書船坊賈,咨詢購買”。*《纂修四庫全書檔案》,五七,“兩江總督高晉奏呈續得遺書書目并飭屬購覓《永樂大典》佚書折”,乾隆三十八年四月初八日。

錢金開是不同于湖州書船的另一種書賈。錢金開,名時霽,字景開,一字聽默,浙江湖州人,在蘇州虎丘太子馬頭設萃古齋書肆。錢氏為世代書賈,“其述古堂原本,系金開故父經手代買”。俞樾《武林藏書錄題辭》有“山塘書賈推金氏,古籍源流能僂指”之說,可見其鑒別古籍之名遠揚。乾隆指示江蘇巡撫“聞蘇州有一種賈客, 惟事收賣舊書, 如山塘開鋪之金姓者, 乃專門世業, 于古書存佚原委, 頗能諳悉”。*《清內府刻書檔案史料匯編》上冊,第158頁。對此,薩載稱“臣等前此祇知訪購舊家佚書,而不知得其書目,方可尋求。山塘書賈鋪內,屢經向其購覓,而不知其能悉古書存佚之原委。今蒙圣慈提命周詳,益知有所遵辦”。*《纂修四庫全書檔案》,五一,“兩江總督高晉等奏續得各家書籍并進呈書目折”,乾隆三十八年閏三月二十日。后隨即“傳喚到署,率同兩司面詢”,據其所開“購得《述古堂書目》,又錢謙益家《絳云樓書目》前來”。并要求“除通行及已購各書外,將所佚何書,另關目錄,即令錢金開等分投隨處蹤覓借抄。如有情愿售賣者,給銀購買。其《永樂大典》剩本及此外流傳已少并家藏秘本,亦令其一體訪求,許給重價,并令先將《傳是樓書目》上緊購送查對”。*《纂修四庫全書檔案》,五一,“兩江總督高晉等奏續得各家書籍并進呈書目折”,乾隆三十八年閏三月二十日。對于錢金開搜求遺書的協助,薩載認為“伊等代人收買舊書,原系本業,今囑其搜尋,甚為樂從”,同時“通飭所屬,各于本境逐細訪覓,不得稍有滋擾”。*《纂修四庫全書檔案》,五一,“兩江總督高晉等奏續得各家書籍并進呈書目折”,乾隆三十八年閏三月二十日。

陶正祥,字庭學,號瑞庵,蘇州人,家貧,無以為養,遂以賣書為業,設五柳居于京都及吳門。孫星衍曾撰《清故封修職郎兩浙鹽課大使陶君正祥墓志銘》云“會開四庫全書館,安徽提學朱君筠言于當道,屬以搜訪秘書,能稱事焉”。*孫星衍《五松園文稿》卷一,《清代詩文集匯編》436冊,上海:上海古籍出版社,2010年,第191頁。搜購書籍事跡不見于檔案。

兩淮鹽政李質穎還選派曉事總商江廣達等八人訪購遺書。*郭偉章撰有《揚州徽商江春及其受命為四庫館征書考述》一文,郭偉章《書林叢考》(增補本),長沙:岳麓書社,2008年。江春,字穎長,號鶴亭,又號廣達,出身鹽商世家,父親江承瑜為兩淮總商之一,其父死后,江春繼為總商,“身系兩淮盛衰者垂五十年”。“江廣達人老成, 可與咨商”,從乾隆的評價,可見皇帝對他的重視。江春參與四庫征書活動,并非出自兩淮鹽政李質穎的舉薦,而是由乾隆帝親自指派的。乾隆在諭旨中要求李質穎“止須派總商內曉事之人,如江廣達等,令其因親及友,廣為訪借,不必假手吏胥,更可不致滋擾”。*《纂修四庫全書檔案》,五二,“兩淮鹽政李質穎奏解送馬裕家書籍折”,乾隆三十八年閏三月二十日。由于江春廣于接納,喜好招集名流,由其訪購書籍自能收到事半功倍的效果,江春共訪購圖書932部,占兩淮鹽政進呈圖書的一半還多。*據兩淮鹽政寅著奏“乾隆三十八年李質穎先后進呈六次,共鈔、刻本書一千七百八部,內九百三十二部系總商江廣達等訪購”。《纂修四庫全書檔案》,三九二,“兩淮鹽政寅著奏發回書籍請留館閣之儲折”,乾隆四十二年六月十五日。《四庫全書》收錄江廣達獻書《證類本草》一部。此外,江春還“兼托本地讀書淵博之人,代為訪覓”。

乾隆在諭旨中要求各省督撫對搜訪而來的書籍或抄錄,或刊刻,原本發還各家。但是各省督撫在征書奏折中均未對抄錄、刊刻書籍的情況作詳細說明,只是含混的稱“家藏鈔本未經刊鐫者,雇人代繕副本,將原書給還;或遺留藏板者,官為飭匠裝印”。*《纂修四庫全書檔案》,二八,“云南巡撫李湖奏訪遺書情形折”,乾隆三十八年正月初八日。直至乾隆四十二年(1777年),乾隆制定發還書籍政策,要求“總裁督同總纂、提調、纂修等,即通行查檢各書,開列清單,行知該督撫等,酌委妥便之員赴翰林院領回,給還藏書之家,俾得將原獻書籍永遠珍藏”,*《乾隆朝上諭檔》第8冊,第622頁,乾隆四十二年四月十二日諭。“其中有經該督撫自行購進及借本鈔謄毋庸給還本家者,亦著于收到書籍后再行查明送繳,留備館閣之儲”。*《宮中檔乾隆朝奏折》第40輯,臺北:國立臺北故宮博物院,1982年,第46—47頁。諭旨將進呈書籍分為自行購進、借本鈔謄、呈獻原本三類,這也成為之后各省督撫對本省進呈書籍進行分類統計的指導原則。

江蘇省的征書情況比較復雜,在《纂修四庫全書檔案》中出現的與江蘇省獻書相關的奏折分別由兩江總督高晉、江蘇巡撫薩載、兩淮鹽政李質穎上奏,其中兩江總督高晉負責江寧書局之事,江蘇巡撫薩載負責蘇州書局之事,兩淮鹽政李質穎負責揚州征書事宜。兩淮鹽政李質穎呈送的書籍主要來自居于揚州的馬裕獻書和鹽商江春的搜集。江春訪書事宜前文已述。至于馬裕獻書由兩淮鹽政負責的原因,乾隆在諭旨中有明確說明“莫若令該鹽政就近借抄,于事更為便捷。其中或有不用者,即可隨時檢還,亦不致于散佚”。*《乾隆朝上諭檔》第7冊,第332頁,乾隆三十八年閏三月二十八日諭。同時,乾隆還要求此前馬裕所獻之書“所有高晉等原發蘇州書局之六十八種,及交揚州府檢閱之六十五種,并著歸還李質穎一處匯辦”。*《乾隆朝上諭檔》第7冊,第332頁,乾隆三十八年閏三月二十八日諭。此后,馬裕又多次獻書,均交由兩淮鹽政李質穎辦理。因此,統計江蘇省獻書數量時應將兩江總督、江蘇巡撫、兩淮鹽政所呈送書目合起來進行考察。

不同省份官府購進、抄錄書籍的情況存在差異,大致分為以下三類:一類是地方進呈書籍中官府購進、抄錄書籍占多數,有陜西、山東、河南、山西、福建、廣東各省;一類是地方進呈書籍中獻呈原本者占多數,有湖北、湖南、江西、安徽、直隸、奉天、浙江、江蘇各省;一類是兩者比例相當,有云南省。其中,前兩類省份存在一定的聚居特征,長江中下游是私人獻書較多的區域,華南、北方則多為官府購進、抄錄的書籍。出現這一狀況的原因,在于長江中下游地區圖書數量眾多,且多聚居在書坊、藏書家中,坊肆售賣的圖書尚可按價購買,但藏書家收藏的大量圖書,只能以抄錄的形式獲得。征書高潮階段,大量的私人藏書呈送至書局,地方官員無法及時對藏書家的私人藏書進行謄錄,只得先以原本進呈。

雖然各省督撫均在奏折中對本省征書情況有大致說明,但囿于資料限制,無法對各省不同途徑進呈書籍的著錄情況做詳細的了解。以湖南為例,湖南省共進呈書籍四十六部,據湖南巡撫顏希深奏,“自行購進者系《明辨錄》《易經告蒙圖說》《詩深》三種,借本鈔呈者系《圭齋文集》《文選補遺》《子苑》《春秋四傳質》《明世說逸編》《全史日至源流》《易深》七種,共書十種,恭請留貯內廷館閣。此外,原進《古樂義》等書三十六種俱系藏書家呈獻”。*《宮中檔乾隆朝奏折》第39輯,第816頁。結合《四庫采進書目》“湖南省進呈書目”條目,可以對湖南省的征書情況做出較為詳細的分類:

自行購進:《明辨錄》《易經告蒙圖說》《詩深》

借本鈔謄:《圭齋文集》《文選補遺》《子苑》《春秋四傳質》《明世說逸編》《全史日至源流》《易深》*下劃線的書籍為收入四庫者,下同。

呈獻原本:《古樂義》《楚寶》《龍湖集》《湘洲集》《尚書引義》《春秋家說》《周易稗疏》《書經稗疏》《詩經稗疏》《春秋稗疏》《說文長箋》《史折》《史取》《史貫》《滄州集》《春秋深》《考古略》《考古原始》《榴園管測》《周易本義拾遺》《春秋集傳》《周禮集傳》《太極通書西銘解拾遺》《正蒙集解》《近思錄集解》《律呂新書箋義》《洪范圖說》《雅俗稽言》《孔子家語注》《虛籟集》《易箋》《余冬敘錄》《易經辨疑》《周易剩義》《易解拾遺》《尚書剩義》*吳慰祖校訂《四庫采進書目》,北京:商務印書館,1960年。

從各部分情況來看,呈獻原本的書籍被《四庫全書》收錄的比例最高,其次是借本抄謄的圖書,自行購進的書籍無一入選。其中,借本抄謄的書籍大多來自藏書家的獻書,可與呈獻原本一并籠統歸于私家藏書。從湖南省進呈書籍的情況可以看出,各省督撫所述“書坊貨賣,不過經史、時文、唐詩、韻府之類”的情況基本符合事實。

2 征書涉及省份考察

地方官府搜訪遺書活動如火如荼的在全國開展起來,幾乎所有省份都參與其中,政令所能波及的地域范圍也是考察地方官府征書情況的一個方面。《四庫采進書目》中未出現的省份有甘肅、廣西、四川、貴州四省,黃愛平教授將其具體又分為兩種情況,“廣西、貴州始終無書可采,四川、甘肅未搜訪書籍”。*黃愛平《四庫全書纂修研究》,“各省進呈書籍總數統計表”說明,北京:中國人民大學出版社,第39頁。謝灼華也認為甘肅、四川、貴州等省未有進書,謝灼華《清代私家藏書的發展》,《圖書情報知識》,2000年第1期。

廣西省呈送書目雖然沒有出現在《四庫采進書目》,但是《纂修四庫全書檔案》中有關于廣西巡撫呈送書目的記載。在各省掀起征書高潮的時期,乾隆三十八年正月,廣西巡撫淑寶上折奏稱“(廣西)并無舊書撰述,惟據桂林府查有原任大學士陳宏謀輯有《養正遺規》等書八種”,*《纂修四庫全書檔案》,一二七,“廣西巡撫熊學鵬奏查明粵西實無遺書折”,乾隆三十八年十月二十五日。這八種書均由在籍刑部主事陳蘭森所呈。但是館臣“未奉行文調取,當經淑寶將原書發還在案”。*《纂修四庫全書檔案》,二二五,“廣西巡撫熊學鵬奏給還遺書折”,乾隆四十年正月初八日。也就是說,雖然廣西籍刑部主事陳蘭森“呈伊祖已故大學士陳宏謀所輯《養正遺規》等書八種”,但四庫館臣并未調取,原書發還至陳蘭森。這是關于廣西省唯一一次獻書記錄。此后,雖偶有上奏,但陳述內容大多是“粵西邊陋,士子誦習,書坊貨賣,不過經史、時文、唐詩、韻府之類,實無歷代舊書內有闡明性學治法,關系世道人心,并發揮傳注,考核典章”,*《纂修四庫全書檔案》,一二七,“廣西巡撫熊學鵬奏查明粵西實無遺書折”,乾隆三十八年十月二十五日。未有書籍呈送至四庫館。

《四庫采進書目》中同樣缺少貴州省呈送書目的清單,但《纂修四庫全書檔案》中關于貴州巡撫說明“黔省實無遺書”的奏折,從乾隆三十七年十月延續至三十八年十一月。可見,貴州省并非沒有征書的活動,只是由于“僻處邊徼,代無宿學撰述,間有紳士遠宦外游者,該處即有藏書,不能經見,無從購訪。且黔省舟楫不通,書賈難于運售”*《纂修四庫全書檔案》,一三二,“貴州巡撫覺羅圖思德奏遵旨再行查訪黔省實無遺書折”,乾隆三十八年十一月十七日。的原因,導致“限期已屆,各屬仍無書籍呈送”。*《纂修四庫全書檔案》,一三二,“貴州巡撫覺羅圖思德奏遵旨再行查訪黔省實無遺書折”,乾隆三十八年十一月十七日。

《四庫采進書目》收錄的只是有獻書清單的省份,從而掩蓋了廣西、貴州等“無書可采”省份的訪求遺書活動。雖然廣西、貴州兩省沒有書籍進呈,但是在查繳禁書的過程中卻不遺余力,根據寧俠的統計,貴州省送繳禁書809部,廣西省送繳禁書434部。*寧俠《四庫禁書研究》,2010年人民大學博士學位論文。

之前學界研究大多認為,甘肅省并未開展征書活動,*黃愛平、李常慶等人持此種說法,黃愛平《四庫全書纂修研究》,北京:中國人民大學出版社,1989年;李常慶《四庫全書出版研究》,鄭州:中州古籍出版社,2008年。《四庫全書史話》《四庫全書答問》將甘肅省沒有進獻書籍的原因歸結為鎮壓少數民族起義,影響了圖書的搜集活動。*任松如《四庫全書答問》,上海:上海書店,1992年,第201頁。但是,甘肅回民起義爆發于乾隆四十六年,距離下詔征書有九年時間。因此,這一說法難以成立。仔細翻檢《纂修四庫全書檔案》《宮中檔乾隆朝奏折》,我們還是能夠找到甘肅省獻書信息的。征書初期,陜甘總督就在奏折中提到“凡陜甘兩省購獲書籍,俱隨棚寄交學政衙門,以專校核之責”,*《纂修四庫全書檔案》,一九,“陜甘總督勒爾謹等奏購訪遺書情形并進呈書目折”,乾隆三十七年十二月十八日。隨后的征書也是“統計陜甘兩省各屬詳送及生童呈獻各項書籍”。*《纂修四庫全書檔案》,一九,“陜甘總督勒爾謹等奏購訪遺書情形并進呈書目折”,乾隆三十七年十二月十八日。直至乾隆三十九年陜甘總督勒爾謹上奏說明給還各家遺書情形,提及“重復瑣小及殘缺不全之書,共六十六種,內甘省二種,陜省六十四種。”*《纂修四庫全書檔案》,二〇四,“陜甘總督勒爾謹等奏遵旨給還各家遺書折”,乾隆三十九年十一月初十日。說明甘肅省至始至終都參與征書活動,甘肅省的獻書活動通常與陜西省相連,統歸陜甘總督負責,陜甘總督在奏折中也通常是甘肅、陜西兩省并提。筆者認為,之所以無法清楚的在檔案中看到甘肅省的獻書情況,其原因在于陜西省在清代經歷了分省的過程,地方官員設置也隨之發生變化。清初甘肅為陜西省一部分,康熙初年,陜西省一分為二,設立甘肅省,陜甘總督統轄陜西、甘肅兩省,駐蘭州府。*關于陜西分省的時間,傅林祥有詳細論述,傅林祥《江南、湖廣、陜西分省過程與清初省制的變化》,《中國歷史地理論叢》,2008年4月。江慶柏在《四庫全書地方采進本的地域性問題》中將部分甘肅人著作誤認為陜西人著作,正是因為未能搞清楚陜西分省的經過,江慶柏《四庫全書地方采進本的地域性問題》,《圖書館雜志》,2007年第8期。從征書伊始,乾隆帝針對各省督撫發布征書詔諭,就將陜西、甘肅視作一個部分,兩省的訪書事宜也均由陜甘總督負責,上書乾隆的奏折中也僅列陜甘總督、陜西巡撫之名,導致了長期對于甘肅省未進呈書籍的錯誤認識。*徐亮也認為陜甘總督代管了甘肅的圖書征集工作,徐亮《〈四庫全書〉西北文獻研究》,蘭州大學2006年碩士畢業論文。

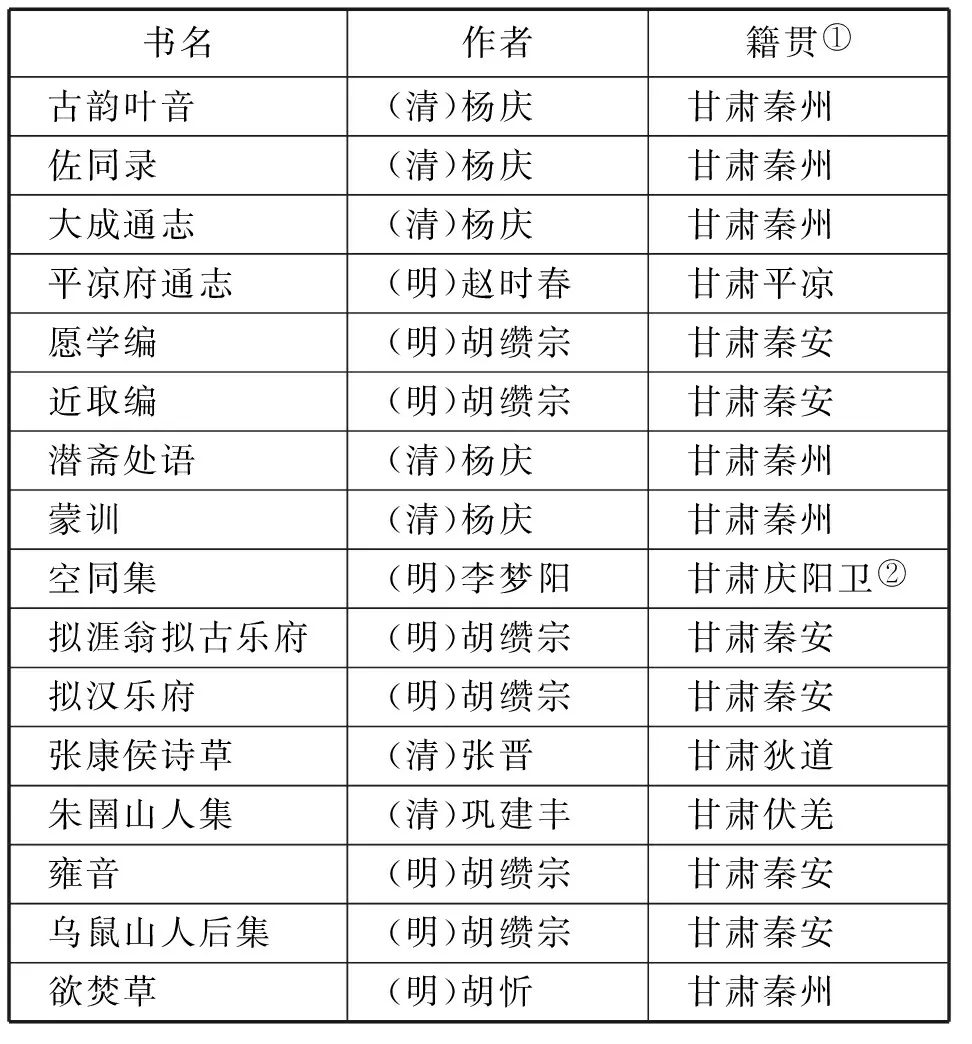

《四庫采進書目》“陜西省呈送條目”中也有不少甘肅籍人著作,如表所示:

此處所述作者籍貫均按清代政區劃分。雍正三年六月,慶陽衛歸慶陽府管轄。《清世宗憲皇帝實錄》第7 冊,北京: 中華書局,1985 年,第512 頁,卷三四,“雍正三年六月癸巳”。

陜西省共獻書103部,其中15%是甘肅籍人著作,這更使我們有理由懷疑《四庫采進書目》中的陜西省進書中有可能包括了甘肅省采進遺書,并與陜西省獻書一同由陜甘總督上奏,進呈至四庫館。

上述廣西、貴州、甘肅三省雖在《四庫采進書目》中未見其身影,但仍可爬梳出征書線索,相比之下四川省的情況較為特殊。四川是雕版印刷的發源地之一,唐五代時期四川已經刻印了不少圖書,至宋代,蜀地刻書之風仍然延續,蜀本享譽全國,是三大刻書中心之一,承擔了如《太平御覽》《冊府元龜》等卷帙浩繁的大型書籍的刻印工作。刻書事業的繁盛,也使得四川地區藏書家大量涌現,影響了當時全國及此后各代的私家藏書。但是四庫編纂初期,檔案中沒有任何關于四川省征書情況的奏折,第一次出現四川總督的奏折時間是乾隆五十一年二月,此時四庫征書活動早已結束,轉入禁書階段。四川雖位于西南之地,學術文化方面無法與人文薈萃的江南地區相比,但在清代也有如李調元、李化楠等不少為人所熟知的藏書家。此外,乾隆時期四川歷任總督阿爾泰、文綬、劉秉恬、富勒渾均是乾隆的得力干將,能力出眾。無論從當地的藏書情況,還是官員的辦事能力來看,四川省無書可獻的原因不同于貴州、廣西各省,應從其他方面進行考察。清代四川經歷了被乾隆帝列為“十全武功”之首的金川戰役。乾隆十二年正月,大金川安撫司莎羅奔發兵攻打革布什咱的正地寨, 隨之又劫殺明正土司所屬的魯密、章谷, 公然縱兵進攻坐汛此地的清軍把總李進廷部, 清軍“不能抵敵,退保呂里”。隨后,乾隆帝命令督撫等迅速派選官兵、將弁,統率前往,相機進剿。平定大小金川戰役進行了兩次,前后綿延近二十年。第二次戰役的時間是乾隆三十六年七月至四十一年二月,這正是四庫征書活動的密集時期。由于大小金川位于四川省境內,四川總督忙于戰爭,無力顧及其他事宜,因此,未在征書階段有過任何上奏。乾隆四十一年,金川戰役結束,朝廷對這一地區的建置重新做了調整,將原來對金川土司轄區的間接統治改變為與內地州縣相同的行政區劃進行直接管理。之后,四川省對于四庫編纂的回應開始出現在檔案中,而此時征書的高潮已經過去。四川省和四庫編纂的互動更多的反映在隨后的查繳禁書中。至于《四庫全書》收錄的川籍著述21部,均為其他省份進呈。

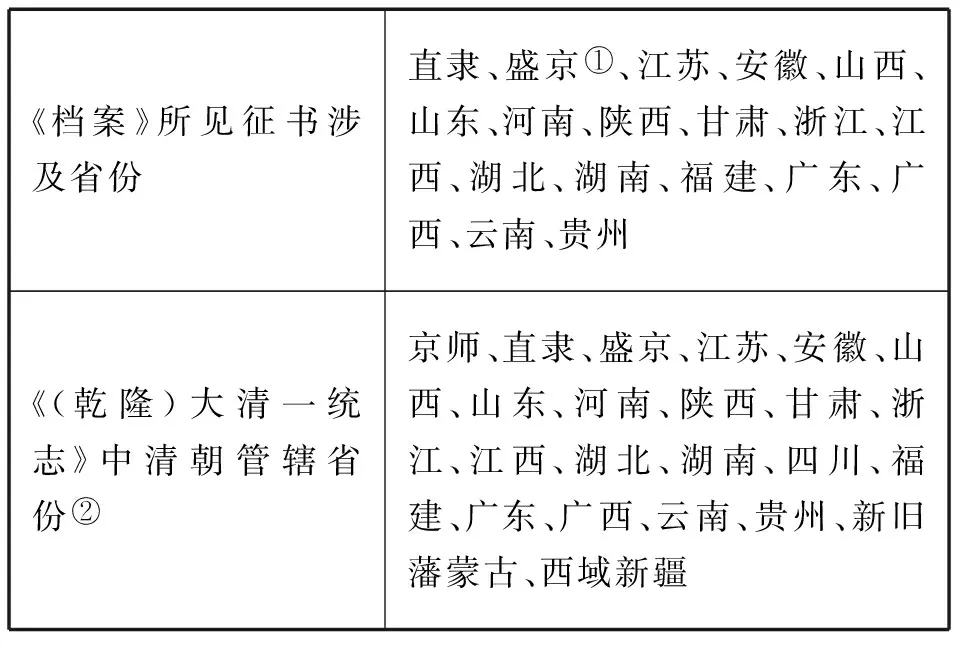

將檔案中所提及的征書省份和《(乾隆)大清一統志》所劃分的省份羅列出來制成表格,*《大清一統志》將全國政區按統部劃分,以往關于《大清一統志》的研究均將統部等同于省。如下:

②黃愛平“各省進呈書籍總數統計表”列有奉天,但根據《大清一統志》奉天府隸屬于盛京統部。下文在敘述各省征書情況時,凡涉及奉天之處均以盛京代之。③王大文認為,乾隆續修《大清一統志》中所記內容大多還是屬于順、康、雍三朝,乾隆年間各地的行政區劃沿革、歷史人物、文化風俗變遷等內容并未得到充分反映。但是,從統部劃分來看,與乾隆年間的行政區劃基本保持一致。王大文《文獻編纂與“大一統”觀念: 〈大清一統志〉研究》,中國人民大學2014 年博士論文。

從表中可以看出,四庫征書幾乎涉及到了當時清朝所能控制的所有省份,從素以藏書著稱的江浙地區,到“僻處邊徼”的貴州、廣西,征書活動波及幾乎當時整個清王朝版圖,征書活動收到了良好的預期效果,乾隆為纂修《四庫全書》所發布的征書令在地方得到了切實的反映。這一效果也反映在檔案中,乾隆三十八年、三十九年,檔案中出現的地方獻書奏折頻率增加,幾乎每隔幾天就會有獻書的情況匯報,甚至一天之內有多個省份上折奏報。

3 各省征書情況總結

四庫征書活動雖波及全國,但不同省份的獻書情況又略有不同。郭伯恭、黃愛平等先生均對各省進呈書籍數量作過統計,雖然在具體數字的考察上存有差異,但對不同省份進呈書籍的整體認識保持一致。*郭伯恭《四庫全書纂修考》,長沙:岳麓書社,1992年;黃愛平《四庫全書纂修研究》,北京:中國人民大學出版社,1989年。以長江為界區分,長江以北獻書省份共八個,獻書數量近千余部;長江以南獻書省份10個,獻書數量逾萬余部。長江以北區域不僅在征書的范圍上小于長江以南地區,在征書數量上更是無法與其相提并論。地方獻書在數量上呈現階梯化趨勢,以江浙地區為第一階梯,

長江以南的其他地區為第二階梯,長江以北區域為第三階梯。具體而言,江蘇、浙江獻書數量與其他省份相比存在巨大優勢,兩省獻書數量占全部進呈書籍的一半還多。作為江南文化代表的江浙地區,自元末以來就占據了全國學術文化中心地位,“大江下游,南北岸,及夾浙水之東西,實近代人文淵藪;無論何派之學術藝術,殆皆以茲域為光焰發射之中樞”。*梁啟超《近代學風之地理的分布》,《清華大學學報》,1924年第1期。與之相鄰的江西、安徽緊隨其后,但從獻書數量看,與江浙地區存在較大差距。其他各省獻書數量的差距不太明顯。這種差距是清代不同地區學術文化繁盛程度在圖書方面的反映。

Study of the Collected Books by Local Government inSiKuQuanShu

Wu Yuan

SiKuQuanShuis the largest series of books in ancient China, which was compiled in Qing dynasty. Emperor Qianlong used his special political status to collect books nationwide. Local government was an important force and local officials made use of teachers, merchants, booksellers and others to actively acquire books, covering almost all the provinces the government could control. In terms of volume amount, Jiangsu and Zhejiang area maintained a huge advantage, reflecting the academic status in the Qing dynasty.

SiKuQuanShu; Booksellers; Jiangsu and Zhejiang

G256

A

吳元(1986-),女,河南安陽人,福建省社科院助理研究員。