由集部看“功用”大旗下文學(xué)的發(fā)展

——以《漢書·藝文志》《隋書·經(jīng)籍志》《四庫全書總目》為中心

李萬營

(南開大學(xué) 文學(xué)院 天津,300071)

?

由集部看“功用”大旗下文學(xué)的發(fā)展

——以《漢書·藝文志》《隋書·經(jīng)籍志》《四庫全書總目》為中心

李萬營

(南開大學(xué) 文學(xué)院 天津,300071)

作為文學(xué)文獻的目錄,集部的發(fā)展演變能夠反映出古典文學(xué)的發(fā)展演變概況。本文通過對以《漢書·藝文志》《隋書·經(jīng)籍志》《四庫全書總目》為中心的書目集部的類目、大小序及其收書的研究,發(fā)現(xiàn)在中國古典文學(xué)的嬗變過程中,文學(xué)功用論貫穿始終,發(fā)揮了極為重要的作用。

集部;文學(xué)功用論;《漢書·藝文志》;《隋書·經(jīng)籍志》;《四庫全書總目》

中國古典文學(xué)的發(fā)展嬗變是一個怎樣的進程,歷來文論史家眾說紛紜。目錄學(xué)被認為具有“辨章學(xué)術(shù)、考鏡源流”的作用,從文獻目錄的角度來考察中國古典文學(xué)的發(fā)展過程,無疑更能接近問題的真相。四部分類中,集部是文學(xué)文獻的目錄,因此考察集部的發(fā)展演變,可以總結(jié)出古典文學(xué)發(fā)展演變的軌跡。筆者以《漢書·藝文志》(以下簡稱《漢志》)、《隋書·經(jīng)籍志》(以下簡稱《隋志》)、《四庫全書總目》(以下簡稱《總目》)這三部在中國目錄學(xué)史上具有里程碑意義的書目為中心,考察其部類、 大小序以及所收書目的變化,發(fā)現(xiàn)文學(xué)功用論始終關(guān)照著中國古典文學(xué)的發(fā)展演變。

一、由集部之產(chǎn)生看“功用”論在史志目錄中的沿承

《漢志》無集部,其“詩賦略”演化為后之集部,如《隋志》集部序所言“班固有《詩賦略》,凡五種,今引而伸之,合為三種,謂之集部。”[1]1091《隋志》正式確立集部,從目錄學(xué)史來看,《漢志》至《隋志》之間,則有荀勖《中經(jīng)新簿》之丁部雜錄詩賦、圖贊、汲冢書,王儉《七志》之“文翰志”、阮孝緒《七錄》之“文集錄”專錄詩賦,蓋為由“詩賦略”至集部之過渡。

《漢志》詩賦略僅次于六藝、諸子,先于兵書、術(shù)數(shù)、方技,可見漢時詩賦具有非常崇高的地位。這一方面是因為漢時皇帝對詩賦極為愛好,如漢武帝喜歡賦作,讀到司馬相如的賦嘆惋“不得與此人同時”[2]3002,后司馬相如獻賦而得拜為郎官。《漢志》詩賦略僅次于六藝和諸子的地位,就是漢時詩賦地位崇高、著作勃興的反映。由此開始,帝王的愛好對文學(xué)的影響成為文學(xué)發(fā)展過程中一條重要的線索。另一方面,詩賦在漢時具有崇高的地位,是因為詩賦的“功用”性,這導(dǎo)源于儒家功利主義的文學(xué)觀,這一文學(xué)觀成為歷代史志編修集部沿用的指導(dǎo)思想。《漢志》詩賦略序:

傳曰:“不歌而誦謂之賦,登高能賦可以為大夫。”言感物造耑而,材知深美,可與圖事,故可以為列大夫也。古者諸侯卿大夫交接鄰國,以微言相感,當(dāng)揖讓之時,必稱《詩》以諭其志,蓋以別賢不肖而觀盛衰焉。故孔子曰“不學(xué)《詩》,無以言”也。春秋之后,周道浸壞,聘問歌詠不行于列國,學(xué)《詩》之士逸在布衣,而賢人失志之賦作矣。大儒孫卿及楚臣屈原離讒憂國,皆作賦以風(fēng),咸有惻隱古詩之義。其后宋玉、唐勒;漢興,枚乘,司馬相如,下及楊子云,競為侈儷閎衍之詞,沒其風(fēng)諭之義。是以楊子悔之,曰:“詩人之賦麗以則,辭人之賦麗以淫。如孔氏之門人用賦也,則賈誼登堂,相如入室矣,如其不用何!”自孝武立樂府而采歌謠,于是有代趙之謳,秦楚之風(fēng),皆感于哀樂,緣事而發(fā),亦可以觀風(fēng)俗,知薄厚云。序詩賦為五種。[4]1755-1756

此序首稱精通文學(xué)者可為官的原因,次稱諸侯外交引《詩》之用,皆是文學(xué)之功用論;賦興則歸于“作賦以風(fēng)”、“惻隱古詩”,并對枚乘、司馬相如、揚雄賦作“沒其風(fēng)諭之義”而頗有微詞;稱樂府歌謠則歸之于“觀風(fēng)俗,知薄厚”,由此可見《漢志》對于詩賦的功用認識。這是因為漢武帝時“罷黜百家,獨尊儒術(shù)”,儒家思想成為統(tǒng)治思想,不只《藝文志》,整部《漢書》都被濃郁的儒家思想所籠罩。

由于儒家思想的統(tǒng)治地位在后世更趨鞏固,因此《隋志》集部序高舉“功用”大旗:

文者,所以明言也。古者登高能賦,山川能祭,師旅能誓,喪紀能誄,作器能銘,則可以為大夫。言其因物騁辭,情靈無擁者也。唐歌虞詠,商頌周雅,敘事緣情,紛綸相襲,自斯已降,其道彌繁。世有澆淳,時移治亂,文體遷變,邪正或殊。……屬以高祖少文,煬帝多忌,當(dāng)路執(zhí)權(quán),逮相擯壓。于是握靈蛇之珠,韞荊山之玉,轉(zhuǎn)死溝壑之內(nèi)者,不可勝數(shù),草澤怨刺,于是興焉。古者陳詩觀風(fēng),斯亦所以關(guān)乎盛衰者也。[1]1090-1091

此序首稱“明言”,結(jié)以“關(guān)乎盛衰”,而所謂“登高能賦,山川能祭,師旅能誓,喪紀能誄,作器能銘”,則將賦、祭、誓、誄、銘等文體的應(yīng)用場景歷數(shù)一二,論文隨世移之末則稱隋世嚴苛而“草澤怨刺”興,可見《隋志》集部亦以“功用”為宗。《唐書》、《宋書》、《明史》集部無序,《四庫總目》則在集部詞曲類序中也透露出“功用”的觀念:

詞、曲二體在文章、技藝之間。厥品頗卑,作者弗貴,特才華之士以綺語相高耳。然三百篇變而古詩,古詩變而近體,近體變而詞,詞變而曲,層累而降,莫知其然。究厥淵源,實亦樂府之馀音,風(fēng)人之末派。其於文苑,尚屬附庸,亦未可全斥為俳優(yōu)也。[5]1807

所謂“樂府之余音,風(fēng)人之末派”,樂府、風(fēng)人即古代采集各地民歌風(fēng)俗等以供人君觀風(fēng)俗知得失的機構(gòu)和官員,《四庫》在充分意識到詞曲類作品已經(jīng)蔚然成風(fēng)的客觀形勢后,仍要從功用上為其尋找存在的合理性,所謂“未可全斥為俳優(yōu)也”,可見“功用”觀念在古代文學(xué)的發(fā)展過程中何其根深蒂固!

二、由集部類別之變化看“功用”論在文學(xué)發(fā)展變化中之影響

(一)《漢志》與《隋志》

《漢志》“詩賦略”分為五類,分類標準不詳,后世學(xué)者眾說紛紜,以顧實先生之見,則五類及性質(zhì)分別為屈原賦之屬,主抒情;陸賈賦之屬,主說辭,與縱橫之術(shù)為近;荀卿賦之屬,主效物;雜賦,多雜詼諧如莊子寓言;歌詩。

《隋志》集部分楚辭類、別集類、總集類三類。集部序稱“班固有《詩賦略》,凡五種,今引而伸之,合為三種,謂之集部。”則《隋志》集部之三類乃《漢志》五類的合并。大約而言,《漢志》屈原賦之屬所列的部分作品進入《楚辭》,成為《隋志》“楚辭類”成類的基礎(chǔ);屈原賦、陸賈賦、荀卿賦此三類以作者為主體的原則為別集類所繼承;雜賦、歌詩類綜合收集作品的原則為總集類所繼承。

1.楚辭類。《隋志》創(chuàng)為楚辭類,此后史志直至《四庫總目》均設(shè)此類。《楚辭》由西漢劉向編輯,所收為屈原、宋玉、景差、賈誼、淮南小山、東方朔、嚴忌、王褒和劉向的楚辭作品,東漢王逸增入自作《九思》和班固二敘,并為各篇做注,成《楚辭章句》。由此可見,《楚辭》一書與《漢志》屈原賦之屬有莫大關(guān)系。從性質(zhì)上看,《楚辭》應(yīng)為一類文體的總集,如《四庫總目》所論,“是為總集之祖”。以總集的性質(zhì)而被單列為類并列為集部之首,這個問題值得思考。

先看歷代史志集部楚辭類收書情況:

《隋志》楚辭類所收書有王逸注本和郭璞注本《楚辭》,楊穆撰《楚辭九悼》,皇甫遵訓(xùn)撰《參解楚辭》,徐邈、諸葛氏、孟奧、佚名(不題著者姓名)、釋道騫分別撰《楚辭音》,劉杳撰《楚辭草木疏》。

《舊唐書·經(jīng)籍志》集部楚辭類不收皇甫遵《參解楚辭》,諸葛氏及佚名《楚辭音》,其余與《隋書》相同。

《新唐書·藝文志》集部楚辭類收書與《舊唐書》相同。

《宋史·藝文志》集部楚辭類收《楚辭》、洪興祖《補注楚辭》《考異》、王逸《楚辭》、周紫芝《竹坡楚辭贅說》、晁補之《續(xù)楚辭》、朱熹《楚辭集注》《辨證》《變離騷》、黃銖《楚辭協(xié)韻》、黃伯思《翼騷》、錢杲之《離騷》。

《明史·藝文志》集部無楚辭類。

《四庫總目》集部楚辭類收王逸《楚辭章句》、洪興祖《楚辭補注》、朱熹《楚辭集注》《辯證》《后語》、吳仁杰《離騷草木疏》、蕭云從《欽定補繪離騷全圖》、蔣驥《山帶閣注楚辭》《楚辭馀論》《楚辭說韻》,存目有楊萬里《天問天對解》、汪瑗《楚辭集解》、屠本畯《離騷草木疏補》《楚騷協(xié)韻》《讀騷大旨》、黃文煥《楚辭聽直》、沈云翔編《楚辭評林》、毛奇齡《天問補注》、林云銘《楚辭燈》、李光地《離騷經(jīng)注》、國朝方楘如《離騷經(jīng)解》、顧成天《離騷解》《楚辭九歌解》《讀騷列論》、林仲懿《離騷中正》、夏大霖《屈騷心印》、屈復(fù)《楚辭新注》、劉夢鵬《楚辭章句》。

由上列各史志目錄收書情況可以看出,楚辭類所收書均為對《楚辭》一書(或其中部分篇目)的注解,幾乎沒有新的楚辭類創(chuàng)作,這與集部其它類別情況完全不同。《四庫總目》集部“楚辭類”序也說明了這種情況:

蓋漢、魏以下,賦體既變,無全集皆作此體者。他集不與《楚辭》類,《楚辭》亦不與他集類,體例既異,理不得不分著也。楊穆有《九悼》一卷,至宋已佚。晁補之、朱子皆嘗續(xù)編,然補之書亦不傳,僅朱子書附刻《集注》後。今所傳者,大抵注與音耳。注家由東漢至宋,遞相補苴,無大異詞。迨於近世,始多別解。割裂補綴,言人人殊。錯簡說經(jīng)之術(shù),蔓延及於詞賦矣。今并刊除,杜竄亂古書之漸也。[5]1267

所謂“注與音”,讓我們聯(lián)想到經(jīng)部、子部的諸多經(jīng)典在后代的注解情況,史部《史記》、《漢書》后世也有“注與音”的著作。對經(jīng)典文本進行“注與音”的行為,除了世代久遠注解以為實用的目的以外,則主要是古人對于經(jīng)典文本的崇拜心理所致,而這種傳統(tǒng),最初的源頭則是漢人對于六經(jīng)的注解。由此我們可以推斷,與《史記》、《漢書》被當(dāng)做史作的經(jīng)典模范為后世尊崇一樣,《楚辭》則是被當(dāng)做文人作品的經(jīng)典文本而受后世尊崇,并且其解釋深受六經(jīng)注解的影響。如《離騷》曾被稱為“離騷經(jīng)”[6],而到了朱熹做《楚辭集注》則“隨文詮釋,每章各系以興、比、賦字,如《毛詩》傳例”,一幅注解六經(jīng)的架勢。《總目》論明清割裂楚辭紛紛解釋而稱為“錯簡說經(jīng)之術(shù)”的蔓延,也暗示了此時注解《楚辭》學(xué)習(xí)模仿了“錯簡說經(jīng)”這一解經(jīng)的非正統(tǒng)方式。

再看《隋志》集部楚辭序:

《楚辭》者,屈原之所作也。自周室衰亂,詩人寢息,謅佞之道興,諷刺之辭廢。楚有賢臣屈原,被讒放逐,乃著《離騷》八篇,言己離別愁思,申杼其心,自明無罪,因以諷諫,冀君覺悟,卒不省察,遂赴汨羅死焉。弟子宋玉,痛惜其師,傷而和之。其后,賈誼、東方朔、劉向、揚雄,嘉其文彩,擬之而作。蓋以原楚人也,謂之“楚辭”。然其氣質(zhì)高麗,雅致清遠,后之文人,咸不能逮。[1]1055-1056

所謂“諷刺”、“諷諫”,意在強調(diào)楚辭的功用,即儒家解《詩經(jīng)》所稱之美刺傳統(tǒng),向人君進言諷刺以論政事,以進諫言。且首稱“周室衰亂,詩人寢息,謅佞之道興,諷刺之辭廢”,則將屈原所作更賦予了神圣的功用性。但應(yīng)該注意的是,《隋志》雖然標舉“功用”大旗以推崇《楚辭》,卻注意到了其文學(xué)性,即所謂“嘉其文彩,擬之而作”,稱賈誼等續(xù)作不是繼承其諷刺傳統(tǒng),而是欣賞其文彩,“然其氣質(zhì)高麗,雅致清遠,后之文人,咸不能逮”則意識到賈誼等的續(xù)作比不上屈原所作,是因為屈原所作“氣質(zhì)高麗,雅致清遠”,也是強調(diào)了文學(xué)的屬性,這與《漢志》以“沒其諷喻之義”、“揚子誨之”作為漢世賦作不及屈原之作的論述相差甚遠,即《漢志》肯定屈原之作“作賦以風(fēng),咸有惻隱古詩之義”,是完全以儒家功用論作為評判標準,而《隋志》則已經(jīng)注意到了“文彩”、“氣質(zhì)”、“雅致”等文學(xué)屬性,顯示出《隋志》在文學(xué)觀上的進步。但需要注意的是,《隋志》文學(xué)觀之進步,借助了“功用”大旗的影響。

綜上,楚辭類的獨特之處在于,作為文人創(chuàng)作的合集,《楚辭》被作為經(jīng)典而供后世注解,且置于集部之首,以顯示其作為文人作品的經(jīng)典模范意義;對《楚辭》的推崇,則是經(jīng)學(xué)傳統(tǒng)下,在文學(xué)“功用”旗幟下的“文彩”、“氣質(zhì)”、“雅致”等文學(xué)屬性的發(fā)揚。

2.別集類。《隋志》創(chuàng)為別集類,此后史志集部均有此類。但《漢志》屈原賦之屬、陸賈賦之屬、荀卿賦之屬所收書籍均是以作家個體為單位的書籍,實質(zhì)上也是別集的性質(zhì)。因此有觀點認為,別集的產(chǎn)生,應(yīng)追溯到西漢,如姚振宗在《隋書經(jīng)籍志考證》(卷三十九)中提出“……而不言別集始于何人。以余考之,亦始于劉中壘也。《詩賦略》五篇,皆諸家賦集詩歌集,固別集之權(quán)輿。”[7]629徐有富贊同此說:“我國別集起源甚早。如《漢書·藝文志·詩賦略》著錄的《屈原賦二十五篇》、《陸賈賦三篇》、《孫卿賦十篇》,何嘗不是別集。……應(yīng)當(dāng)說這些別集雖經(jīng)劉向等人加工而成為定本,但是它們早就編輯成書則是不成問題的。”[8]36-37這種觀點是有道理的,《隋志》說“班固有《詩賦略》,凡五種,今引而伸之,合為三種,謂之集部。”[1]1091《隋志》別集類所收別集的性質(zhì),實際上就是對《漢志》詩賦略所收的以作家為主體的書籍的繼承。也就是說,對作家主體的關(guān)注實際上從《漢志》就已經(jīng)開始,《隋志》創(chuàng)為別集類,則顯示出漢至魏晉對于作家主體的關(guān)注更加鮮明,文學(xué)在獨立的道路上更加從容。

《漢志》詩賦略收書以作家為主體,體現(xiàn)的是作家個體意識的早期覺醒。而這種早期覺醒,似乎是源自六經(jīng)注解的家數(shù)傳統(tǒng)。縱觀《漢志》,六藝略以家數(shù)為單位著錄注解六經(jīng)的著作后,諸子、詩賦、兵書、數(shù)術(shù)、方技諸略收書皆是以家數(shù)為單位,可見詩賦略體現(xiàn)作家主體性的收書方式,實則源自經(jīng)學(xué)的家數(shù)傳統(tǒng)。也就是說,客觀上經(jīng)學(xué)的家數(shù)傳統(tǒng)促進了《漢志》對詩賦作者主體性的關(guān)注。《隋志》集部別集類的設(shè)立,則體現(xiàn)了從漢代到魏晉直到隋唐,作家主體性的持續(xù)高揚。這一點從別集編輯的自覺可以看出。東漢時,史書中已經(jīng)有自覺編纂文集的記載,如《后漢書·東平憲王蒼傳》:憲王蒼卒后,“詔告中傅,封上蒼自建武以來章奏及所作書、記、賦、頌、七言、別字、歌詩,并集覽焉”[9]1441。這是由朝廷詔告而編成的別集。《后漢書·曹世叔妻傳》:世叔妻班昭“所著賦、頌、銘、誄、問、注、哀辭、書、論、上疏、遺令,凡十六篇”。她死后,“子婦丁氏為撰集之,又作《大家贊》焉”[9]2792。這是由作者的親屬所編成的別集。到了魏晉,別集編輯呈現(xiàn)繁盛趨勢,而作家自己編輯別集則更可以看出作家主體意識的強烈。如《三國志﹒魏文帝紀》:魏文帝曹丕“好文學(xué),以著述為務(wù),自所勒成垂百篇”[10]88。曹植的《前錄自序》:“余少而好賦,其所尚也,雅好慷慨,所著繁多。雖觸類而作,然污穢者眾,故刪定別撰,為《前錄》七十八篇。”[11]434則已經(jīng)有刪訂優(yōu)劣的意識。《南齊書·張融傳》:“融自名集為《玉海》。司徒楮淵問《玉海》名,融答:‘玉以比德,海崇上善。’文集數(shù)十卷行于世。”[12]730則自編別集已經(jīng)有了明確地命名意識。江淹則自編前后集,王筠則一官一集。

但是需要注意的是,文學(xué)的發(fā)展在作家主體意識高揚的道路上大步向前的同時,“功用”論的影響仍然時隱時現(xiàn)。《漢志》詩賦略序的功用論前文已經(jīng)提及,《隋志》收書以部數(shù)為單位,作者的主體地位大幅度消弱,但集部別集類的設(shè)置則仍然保留了源自《漢志》的作者主體觀。而《隋志》集部“別集類”序稱:

別集之名,蓋漢東京之所創(chuàng)也。自靈均已降,屬文之士眾矣,然其志尚不同,風(fēng)流殊別。后之君子,欲觀其體勢,而見其心靈,故別聚焉,名之為集。辭人景慕,并自記載,以成書部。年代遷徙,亦頗遺散。其高唱絕俗者,略皆具存,今依其先后,次之于此。[1]1081

所謂“觀其體勢”之“觀”,“見其心靈”之“見”,體現(xiàn)了文學(xué)的認識作用,即因為“屬文之士”“志尚不同”“風(fēng)流殊別”,所以要以別集的文章認識作者的“體勢”和“心靈”,則別集的產(chǎn)生被冠上了實用的帽子。但應(yīng)該看到的是,在實用的大旗下,“別聚焉,名之為集”則是對某個作者的集中關(guān)注,別集對于作家的主體性地位的張揚由此也可見一斑。

3.總集類。《隋志》創(chuàng)為此類,以后各史志沿襲。《漢志》收有總集性質(zhì)的書籍,如“雜賦類”之《雜行山及頌德賦》、《雜四夷及兵賦》、《雜中賢失意賦》等,“雜”字應(yīng)該為雜收幾個類型的賦的意思;歌詩類之《宗廟歌詩》、《漢興以來兵所誅滅歌詩》、《燕代謳雁門云中隴西歌詩》等,《宗廟歌詩》以用途而為總集,《漢興以來兵所誅滅歌詩》為輯佚之作,《燕代謳雁門云中隴西歌詩》則是匯集各地采集的歌詩,大約是“孝武立樂府而采歌謠”的結(jié)果。而《漢志》詩賦略前四類為賦,后一類為詩,也有文體意識在里面。由此可以看出,《漢志》已經(jīng)有總集性質(zhì)的作品,且詩賦略在分類上已經(jīng)有文體意識蘊含其中。

《隋志》集部總集類的特色在于,一方面總集以文章為中心,相比于別集以作者為中心,以文章為中心在文學(xué)觀上更注重了文學(xué)的本體,是一種進步。一方面,總集的出現(xiàn)顯現(xiàn)出強烈的文體意識,如《文章流別集》即以文體之別而收各種類型的文章,其余賦集、詩集、歌詞集、論集、詔集、策集等,更顯示出在編集之時編纂者對于文體的區(qū)分和把握。文體意識的細分,更是文學(xué)觀的進步。此外,《總目》也論述了總集的作用,所謂“文籍日興,散無統(tǒng)紀,於是總集作焉。一則網(wǎng)羅放佚,使零章殘什,并有所歸;一則刪汰繁蕪,使莠稗咸除,菁華畢出。是固文章之衡鑒,著作之淵藪矣”[5]1685,即總集一方面具有搜羅保存零散文章的作用,這從《漢志》詩賦略收書在后世的存亡情況即可看出,詩賦略除少數(shù)作品被收入《楚辭》而傳承下來以外,大部分已經(jīng)亡佚,存者則多收入《文選》、《古文苑》、《藝文類聚》、《別錄》等總集之中。另一方面,總集“刪汰繁蕪,使莠稗咸除,菁華畢出”,本身存在著評判、鑒賞的意識,則是文學(xué)鑒賞的萌芽。

但當(dāng)我們再回顧《隋志》對于總集類的論述時,“功用”的味道又若隱若現(xiàn):

總集者,以建安之后,辭賦轉(zhuǎn)繁,眾家之集,日以滋廣,晉代摯虞苦覽者之勞倦,于是采摘孔翠,芟剪繁蕪,自詩賦下,各為條貫,合而編之,謂為《流別》。是后文集總鈔,作者繼軌,屬辭之士,以為覃奧,而取則焉。今次其前后,并解釋評論,總于此篇。[1]1089-1090

所謂“苦覽者之勞倦”,意味著摯虞編為《文章流別論》是以實用為目的;《隋志》總集類以《文章流別論》為首,則在《隋志》編者眼中,總集之祖因?qū)嵱枚笆呛笪募傗n,作者繼軌”,如此則整個總集都有實用的因素在里面。此實用雖與純粹的儒家文學(xué)功用論有一定差距,孔子曾以“多識于鳥獸草木之名”作為學(xué)《詩》的效用之一,此論被歸結(jié)為文學(xué)的認識作用的同時,應(yīng)該看到其中所蘊含的文學(xué)的實用意義。因此對于實用的追求,和文學(xué)功用論也有一定關(guān)系。

(二)《隋志》與《四庫總目》

《四庫總目》集部較之《隋志》集部多出詩文評、詞曲兩類。

1.詩文評。詩文評類作品魏晉六朝時已經(jīng)產(chǎn)生,如《文心雕龍》、《詩品》等,《隋志》收在總集類,《新唐書》則在總集之末,設(shè)立文史小類,《宋史》則將文史小類升為文史類,與楚辭、別集、總集類同級。《四庫總目》改為詩文評類。

詩文評類的出現(xiàn),標志著古代文學(xué)發(fā)展由創(chuàng)作進入到批評的視野,是文學(xué)進步的又一標志。一般認為,曹丕《典論》是最早的詩文評類作品,也被作為魏晉文學(xué)意識覺醒的標志之一,如其以“經(jīng)國之大業(yè),不朽之盛事”[13]2271抬高文學(xué)的地位,實則是文學(xué)“功用”論的范疇;其論七子擅長文體與作品的風(fēng)格,則對文體和作家的認識有了巨大進步。此后《文心雕龍》、《詩品》等文學(xué)批評類文章更成為標志古代文學(xué)發(fā)展成熟的極為重要的方面,但是魏晉六朝人文學(xué)理論的成熟并沒有脫離功利主義的文學(xué)觀,如《文心雕龍》以《原道》、《征圣》、《宗經(jīng)》、《正緯》、《辨騷》為全書之綱領(lǐng),實則是以儒家文道觀為主導(dǎo)思想,認為圣人所作的經(jīng)典是“道”的最好表現(xiàn),也是后世文學(xué)的典范,則實際上仍然是文學(xué)的功用論。后世文學(xué)在形式與思想的辯證中發(fā)展,每每文學(xué)形式浮夸之時,理論界總要豎起“文以載道”的大旗來糾偏。由此可見在文學(xué)批評的發(fā)展中,“功用”的大旗始終存在著影響。

《四庫總目》對詩文評類的分類也可以窺見文學(xué)“功用”論的影子。所謂“勰究文體之源流,而評其工拙;嶸第作者之甲乙,而溯其師承,為例各殊。至皎然《詩式》,備陳法律;孟棨《本事詩》,旁采故實;劉攽《中山詩話》、歐陽修《六一詩話》又體兼說部”[5]1779,實際上將詩文評類分為了五類。其中“究源流”、“溯師承”固然是對文學(xué)規(guī)律的認識,“評工拙”、“采故實”、“體兼說部”則是與文學(xué)鑒賞有關(guān),而“陳法律”則涉及文學(xué)理論指導(dǎo)創(chuàng)作實踐的方面,《詩式》而外,如《文則》、《作義要訣》、《答策秘訣》等書,皆為指導(dǎo)創(chuàng)作各類文體的法門,由此則知詩文評類實際上與文學(xué)鑒賞、文學(xué)規(guī)律、指導(dǎo)文學(xué)創(chuàng)作都有關(guān)系,而指導(dǎo)文學(xué)創(chuàng)作,又是詩文評類的實用性質(zhì)所在。

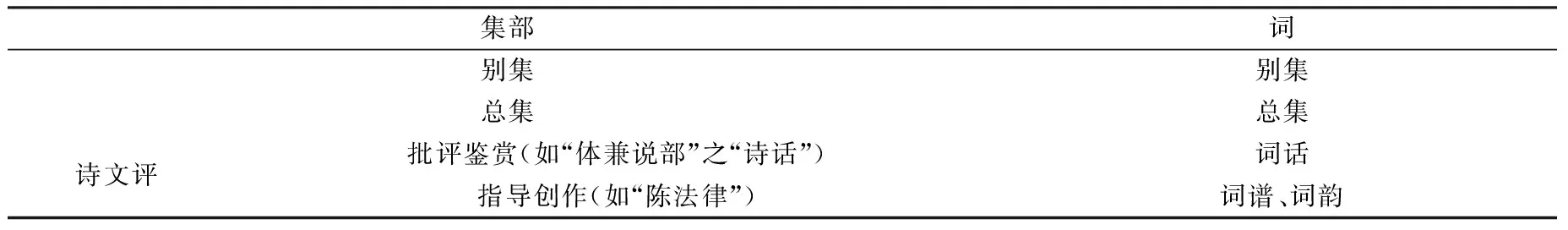

2.詞曲類。詞曲類著作《宋史》已收,如蘇軾《詞》、《易安詞》、《辛棄疾長短句》等,收入別集類,《四庫總目》則設(shè)詞曲類。此類別與詞和曲的發(fā)展興盛有關(guān)。一般認為詞源于唐而盛于宋,曲則元時大盛,此二類實則為審美性極強的文體,雖然在發(fā)展過程中出現(xiàn)過以詞曲言志等潮流,但所謂當(dāng)行本色,詞曲的藝術(shù)審美性是其最突出的特征。古代文學(xué)發(fā)展至出現(xiàn)詞曲,實則是巨大進步,是古代文人突破文道、言志等儒學(xué)文學(xué)觀的籠罩而創(chuàng)出或采用的全新文體。這一點從《四庫總目》對所收詞類的分類中也可見出一斑。《四庫》分詞為別集、總集、詞話、詞譜、詞韻五類,實則是以集部所關(guān)涉的文學(xué)的各個類別來劃分詞的類別,別集、總集不論,詞話則相當(dāng)于“詩文評”之批評鑒賞類,詞譜、詞韻則相當(dāng)于“詩文評”之指導(dǎo)創(chuàng)作類。

其關(guān)系可以用圖表示:

《四庫》集部的類別與詞的類別的對應(yīng)關(guān)系

一則可見詞的所有類別等同于整個集部之類別,可見《四庫》將詞作為可以獨立于傳統(tǒng)的受儒家文學(xué)關(guān)照的集部之外的全新體式。二則可見,《四庫》在將詞分類時,不可避免地又代入了實用的因素,即詞譜、詞韻類之于指導(dǎo)創(chuàng)作。

對于詞曲類這一審美性極強、代表文學(xué)發(fā)展的新趨勢的類別,《四庫總目》為駁斥傳統(tǒng)的認為詞曲為小技不值一提的觀念,論證其存在的合理性,則又要向儒家功利主義文學(xué)觀求助:

詞、曲二體在文章、技藝之間。厥品頗卑,作者弗貴,特才華之士以綺語相高耳。然三百篇變而古詩,古詩變而近體,近體變而詞,詞變而曲,層累而降,莫知其然。究厥淵源,實亦樂府之馀音,風(fēng)人之末派。其於文苑,尚屬附庸,亦未可全斥為俳優(yōu)也。[5]1807

前文已經(jīng)提到,“樂府”、“風(fēng)人”是儒家功利主義文學(xué)觀常常提及并推崇的兩個詞匯,《四庫》將詞曲比附于樂府之余、風(fēng)人之末,實則是以功用論為幌子,提高詞曲的地位,論證其入集部之合理性。

三、由帝王皇族著作的著錄看文學(xué)功用論的畸變

由《漢志》到《四庫》,帝王皇族的著作是一個較為獨特的現(xiàn)象。從《漢志》詩賦略收漢武帝《上所自造賦》、漢高祖《高祖歌詩》開始,皇帝皇族作品被收入史志集部即成為風(fēng)氣。由此我們大體可以總結(jié)出以下現(xiàn)象:

1.歷代統(tǒng)治者無論是熱衷還是附庸風(fēng)雅,幾乎都有一位或多位帝王或皇族的文學(xué)作品著錄。《隋志》從漢武帝到魏武帝、文帝、明帝、陳思王,到西晉宣帝、文帝、齊王,到東晉明帝、簡文帝、孝武帝、彭城王、譙烈王、會稽王,到南朝宋武帝、文帝、孝武帝、長沙王、臨川王、江夏王、南平王、竟陵王、建平王、新諭惠侯,到齊文帝、晉安王、隨王、竟陵王、聞喜公,到梁武帝、簡文帝、元帝、昭明太子、邵陵王、武陵王、安成煬王,到陳后主,幾乎魏晉南朝無一朝遺漏;而少文之北朝也有后魏孝文帝,后周明帝、趙王、騰簡王,西梁岳陽王、梁王蕭巋、蕭琮,由此可見由漢到魏晉帝王皇族參與文學(xué)創(chuàng)作之普遍性。隋唐及以后歷代皇帝王族的作品集亦多見著錄于史志中,在此不再贅述。

2.帝王的熱衷文學(xué)往往造成當(dāng)時文學(xué)的興盛,包括文學(xué)體裁、文學(xué)品味、文學(xué)作品都受到帝王喜好的影響。如漢武帝好漢賦,則漢代大賦成為其時興盛文體,作品繁盛;梁代簡文帝的愛好和創(chuàng)作,竟造成了宮體這一詩歌體式;唐太宗愛好南朝綺艷之風(fēng),造成唐代初期詩風(fēng)一度綺麗絕艷等等。雖然文學(xué)有其自身的發(fā)展規(guī)律,但在統(tǒng)治者參與的問題上,文學(xué)的發(fā)展不得不受到統(tǒng)治者的干預(yù)。其原因,則所謂上有所好,下必甚焉,實則是古代大部分文人以服務(wù)君王為理想,其創(chuàng)作必迎合君王、投君王之好。其源頭則仍然是儒家的功利主義文學(xué)觀作祟,其諷諫美刺傳統(tǒng),根本上說是為帝王統(tǒng)治服務(wù),此傳統(tǒng)流波而下,則成為以帝王所好為中心之文學(xué)創(chuàng)作。

由此,則可見統(tǒng)治者參與對文學(xué)造成的影響,實則是古代文人的功利主義文學(xué)觀,流變?yōu)橛系弁跸埠盟拢耸俏膶W(xué)的“功用論”的畸變。

四、總結(jié)

集部由《漢志》之詩賦略到《四庫》集部之諸類,反映了文學(xué)發(fā)展的大勢,即:在諷喻的功用下逐漸發(fā)現(xiàn)《楚辭》的文學(xué)價值,并依注釋經(jīng)典之慣例將其奉為集部之經(jīng)典;在經(jīng)學(xué)注釋傳統(tǒng)影響下的關(guān)注創(chuàng)作者主體,到別集對創(chuàng)作主體意識的高揚;以實用為總集之祖,實則以總集關(guān)注文學(xué)作品之本體,辨章文體、保存亡佚、鑒賞妍媸;詩文評類顯示文學(xué)思想發(fā)展之進步,而不離文以載道和指導(dǎo)創(chuàng)作;作為最具審美屬性之詞曲類,卻要以功用為其張目、證其存在之合理性。在整個發(fā)展大勢中,“功用”大旗始終屹立不倒,而歷代統(tǒng)治者參與文學(xué)對文學(xué)造成的影響,則是文學(xué)功用論之畸變。

[1] (唐)魏征等.隋書[M].北京:中華書局,1973.

[2] (漢)司馬遷.史記[M]﹒北京:中華書局,1959.

[3] 參見黃金明.司馬相如賦際遇漢武帝的分析[C]//中國屈原學(xué)會.中國楚辭學(xué):第十二輯.北京:學(xué)苑出版社,2007;(美)康達維.漢武帝與漢賦及漢代文學(xué)的勃興[J],湖北大學(xué)學(xué)報(哲學(xué)社會科學(xué)版),2011(1).

[4] (漢)班固.漢書[M].北京:中華書局,1962.

[5] (清)永瑢等.四庫全書總目[M].北京:中華書局,1965.

[6] 王德華.《離騷》稱“經(jīng)”考辨[J].浙江師大學(xué)報(社會科學(xué)版),2000(1).

[7] (清)姚振宗.《隋書﹒經(jīng)籍志》考證[M].續(xù)修四庫全書[M]第915冊.上海:上海古籍出版社,2002.

[8] 徐有富.文獻學(xué)研究[M].南京:江蘇古籍出版社,2002.

[9] (南朝宋)范曄.后漢書[M].北京:中華書局,1965.

[10] (晉)陳壽.三國志[M].北京:中華書局,1959.

[11] (三國魏)曹植.曹植集校注[M].趙幼文校注.北京:人民文學(xué)出版社,1998.

[12] (南朝梁)蕭子顯.南齊書[M].北京:中華書局,1972.

[13] (三國魏)曹丕.典論﹒論文[M].[南朝梁]蕭統(tǒng).文選[M].上海:上海古籍出版社,1986.

(責(zé)任編輯:王 荻)

The Development of Chinese Classical Literature Under the Theory of Literary Function Based on Jibu ——Centered by "Hanshu·Yiwenzhi" "Suishu·jingjizhi" "SikuquanshuZongmu"

LI Wan-ying

(College of Liberal Arts,Nankai University,Tianjin 300071,China)

As the catalogue of literature, the evolution of Jibu can reflect the development of classical literature. By researching the categories,the prefaces and the books collected of Jibu,and takingHanshu·Yiwenzhi、Suishu·Jingjizhi,Sikuquanshuzongmuas the main objects,this article found that the theory of literary function playing an extremely important role in the process of the change of classical literature.

Jibu; the theory of literary function;HanshuYiwenzhi;SuishuJingjizhi;Sikuquanshuzongmu

2015-11-01

李萬營,男,南開大學(xué)文學(xué)院2014級博士研究生,研究方向為中國敘事文學(xué)與文化。

I206

A

1008-2603(2016)01-0102-07