牛油脂肪酶解工藝

丁小圣,孔淑華,王永福

上海太太樂食品有限公司(上海 201812)

牛風味產品的特征風味物質來源于牛油。但是牛油中飽和脂肪含量較高、分子量較大,僅將牛油添加到產品中,很難將風味物質揮發出來。為了增加牛油在產品中的特征風味,會將脂肪在一定條件進行加熱處理,從而釋放出不飽和醛、酮、有機酸等風味物質。在這方面已開展諸多研究,如孫寶國等[1]通過控制牛油氧化時的溫度、時間和空氣流速得到牛風味較強的脂肪。但是由于牛油的脂肪分子太大,要想將其氧化到一定程度,在通入空氣的情況下需要很高的溫度和很長的時間,因而無法實現脂肪氧化的工業化擴大。

為加速脂肪的氧化、降低脂肪控制氧化過程中所需的溫度和時間等條件,有研究顯示在脂肪氧化的過程中加入含有金屬元素的中藥可以得到降低溫度和縮短時間的效果,如孔淑華等[2]在脂肪氧化過程中添加適量含鐵較多的黃精,有效降低氧化過程中所需的時間和溫度,給脂肪控制氧化提供較大的調整空間。專利CN 105658090 B“用海藻活化脂肪”[3]中也顯示添加含金屬元素較多的滸苔也會起到相同作用。牛油之所以比較難以氧化,是因為其脂肪鏈較長。試驗利用脂肪酶將脂肪鏈縮短,減少脂肪控制氧化過程中的困難,從而有效降低脂肪氧化的溫度和時間,并以脂肪水解后測試得到的游離脂肪酸值體現脂肪的水解程度。

1 材料與方法

1.1 材料與試劑

精煉牛油(天津塘沽牧洋油脂公司);異辛烷、p-茴香胺、冰醋酸、乙醇、氫氧化鉀、氫氧化鈉、酚酞指示劑(國藥集團化學實際有限公司);脂肪酶(22 000 U/g,杭州華偉香料化工有限公司)。

1.2 儀器與設備

錐形燒瓶;天平;10 mL移液管;水浴鍋;10 mL滴定管。

Evolution 60分光光度計(賽默飛世爾科技有限公司);LZB-4玻璃轉子流量計(浙江余姚流量儀表廠);RCT基礎型磁力攪拌器(艾卡儀器設備有限公司);ACO-001空氣泵(森森集團);RW20 digital均質機(IKA)。

1.3 方法

1.3.1 水解牛油的制備方法

將牛油與牛油質量10%的水進行剪切乳化,加入不同比例的脂肪水解酶,在不同pH、溫度和時間下進行酶解,得到不同酶解程度的牛油。

1.3.2 氧化牛油的制備方法

將新鮮牛油和水解牛油在空氣流量2.5 L/min的條件下加熱3 h,不同溫度下進行加熱氧化,制得牛油并測試氧化牛油的茴香胺值。

1.3.3 游離脂肪酸的測試方法

精確稱取5.0 g水解牛油,置于錐形瓶中,用水浴將樣品融化,加入50 mL預先中和的熱乙醇溶液,使之溶解,加入5滴1%酚酞,用氫氧化鉀標準溶液滴至粉紅色,10 s內不褪色即為終點,記錄消耗氫氧化鉀標準液的體積。游離脂肪酸質量分數(以油酸計)按式(1)計算。

式中:FFA為游離脂肪酸質量分數;V為消耗強氧化鉀溶液體積,mL;c為氫氧化鉀標準溶液濃度,mol/L;282為油酸摩爾質量,g/mol。

1.3.4 茴香胺值的測試方法

茴香胺值的測定按照GB/T 24304—2009《動植物油脂茴香胺值的測定》[4]的方法進行。

2 結果與討論

2.1 牛油水解前后脂肪控制氧化的結果對比

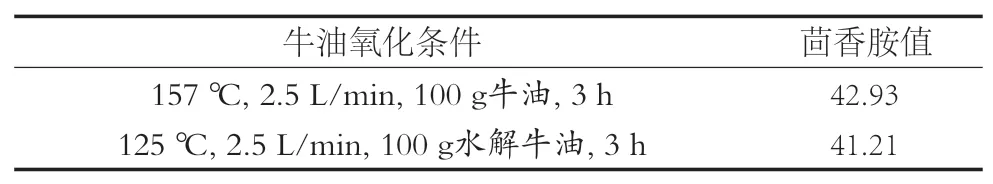

將原牛油和水解牛油按照相應的條件進行控制氧化,結果如表1所示。

表1 不同條件下牛油控制氧化結果

在相同空氣流速和時間的條件下,水解牛油在125 ℃的條件下得到的茴香胺值與原牛油在157 ℃條件下所得茴香胺值基本持平,說明兩者的氧化程度基本一致,說明牛油的水解工藝可以有效降低脂肪氧化的溫度。

2.2 溫度對牛油水解的影響

將牛油和牛油質量10%的水進行均質乳化后加入牛油質量0.5%脂肪酶,在不同溫度下水解2.5 h,結果如圖1所示。

圖1 不同溫度條件下牛油的游離脂肪酸含量

水解牛油的游離脂肪酸值隨著溫度的升高先增加后降低,在50 ℃時達到最高。預設牛油水解溫度50 ℃。

2.3 pH對牛油水解的影響

將牛油和牛油質量10%的水進行均質,并添加不同比例的氫氧化鈉溶液調節不同的pH體系。添加牛油質量0.5%的脂肪酶在50 ℃下進行水解2.5 h。水解牛油游離脂肪酸值隨pH的變化如圖2所示。

圖2 不同pH條件下牛油的游離脂肪酸含量

隨著氫氧化鈉的滴入,牛油的游離脂肪酸沒有隨著pH的增加而增大。pH 6.2~9.5時,牛油脂肪酸值沒有發生變化。pH大于9.5時,牛油的脂肪酸值反而變小。所以在該體系中并不需要調整pH,直接采用加脂肪含量10%的水。

2.4 時間對牛油水解的影響

將牛油和牛油質量10%的水進行均質,添加牛油質量0.5%的脂肪酶在50 ℃下水解不同時間,牛油的脂肪酸值隨時間的變化如圖3所示。

圖3 不同水解時間下牛油的游離脂肪酸含量

隨著時間的增加,牛油的游離脂肪酸值逐漸增加。在2.5 h后增加的幅度變小。在平衡能源和水解度的情況下,選擇水解時間2.5 h。

2.5 脂肪酶添加量對牛油水解的影響

將牛油和牛油質量10%的水進行均質,添加不同牛油質量的脂肪酶在50 ℃下水解2.5 h。牛油的游離脂肪酸值隨脂肪酶添加量變化趨勢如圖4所示。

圖4 不同脂肪酶添加量下游離脂肪酸含量

隨著脂肪酶添加量的增加,牛油的游離脂肪酸值逐漸增加。添加量大于0.15%,游離脂肪酸值增加幅度逐漸變小。從實行經濟上進行評估,選擇脂肪酶添加量0.3%。

2.6 牛油水解條件正交試驗

為了得到更好、更合理的反應條件,選擇對牛油水解有影響的溫度、時間和脂肪酶添加量為三因素,以單因素確定的值為中心點,建立三因素三水平的正交試驗。試驗設計和不同組合試驗結果如表2和表3所示。

表2 牛油水解參數正交試驗設計

表3 不同組合試驗結果

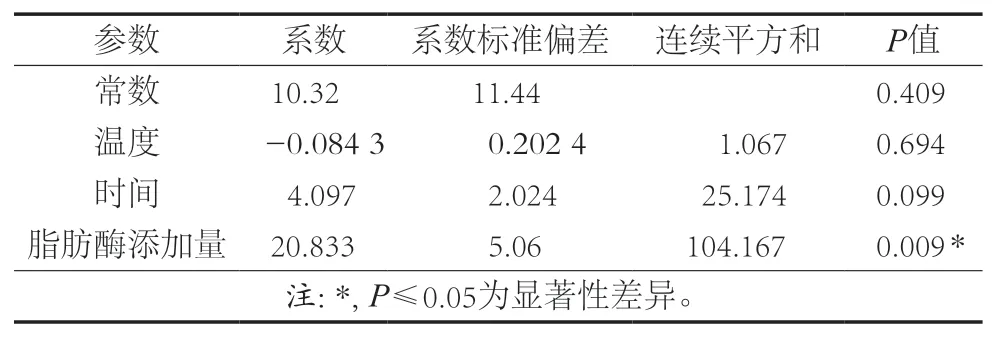

通過Mintab軟件對數據進行分析,得到因數影響系數和P值等,如表4所示。

表4 Mintab數據分析結果

對比各參數的影響系數,3個參數的影響程度為脂肪酶添加量>時間>溫度。因為參數脂肪酶的添加量的P值<0.05,所以脂肪酶的添加量為顯著性影響因素。通過分析得到一個線性模型,用于研究因素如何精確影響FFA值:FFA=10.3-0.084×溫度+4.10×時間+20.8×脂肪酶添加量(R2=81%)。用該模型預測,在0.5%脂肪酶用量,45 ℃下水解3 h,得到的最高游離脂肪酸含量為29.22%,與試驗方案中的某些試驗結果基本一致。

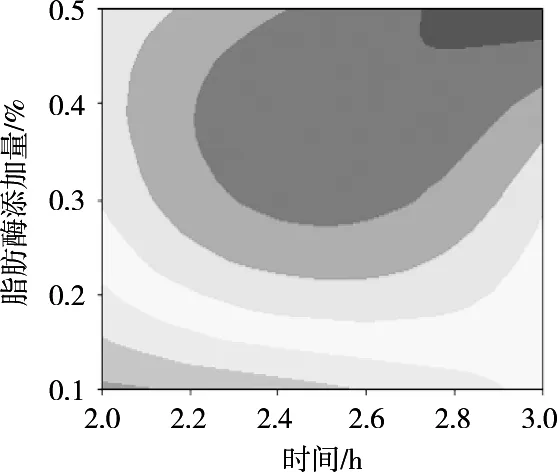

從數據分析中得到各因素之間的相互影響。因為脂肪酶添加量和酶解時間的影響較大,脂肪酶添加量和酶解時間相互影響如圖5所示。

圖5 脂肪酶添加量與酶解時間對游離脂肪酸含量的影響

在脂肪酶添加量0.1%~0.5%、酶解時間2.0~3.0 h的條件下,游離脂肪酸值26%~28%的范圍占所有游離脂肪酸值的1/3。為更好節約成本,游離脂肪酸的值控制在26%~28%的范圍內。因此,牛油水解的工藝條件確定為溫度45~47 ℃、脂肪酶添加量0.3%~0.5%,酶解時間2.5~3.0 h。

3 結果與討論

通過對照原牛油和水解牛油的水解結果得出水解工藝可以有效降低脂肪氧化的難度。通過單因素試驗和正交試驗,得出一個線性方程:FFA=10.3-0.084×溫度+4.10×時間+20.8×脂肪酶添加量(R2=81%),用以預測一定條件下的游離脂肪值。酶解溫度、時間和脂肪酶添加量的影響程度大小為脂肪酶添加量>酶解時間>酶解溫度。其中,脂肪酶添加量為顯著性影響因素。在脂肪酶添加量0.1%~0.5%、酶解時間2.0~3.0 h條件下,為更好節約成本,游離脂肪酸的值應控制在26%~28%的范圍內。牛油水解的工藝條件為溫度45~47 ℃、脂肪酶添加量0.3%~0.5%、酶解時間2.5~3.0 h。