轉基因食品,并不可怕(一)

沈一萍

轉基因食品一直飽受非議,一方面,消費者對轉基因食品避之不及,另一方面,科學家們不斷研究著轉基因技術,并將其運用到生活中。

不久前,科學家聯名寫了一封公開信,其中諾貝爾獎得主就有108人(至今仍健在的諾貝爾獎獲得者共296人)。信中稱,全球的科學機構和監管機構反復研究表示,通過生物技術改良的農作物和食物,就算不比通過其他方法生產的農作物和食物更加安全,至少也是與之同等安全的。至今從未有過一起關于人類或動物因消費這些產品而引起不良健康效應的案例被確認。

我國農業部最近也表示,在“十三五”期間,將繼續組織實施轉基因生物新品種培育重大專項,支持開展轉基因農業動植物新品種培育和轉基因生物安全研究等。

什么是轉基因技術

我們通常所說的轉基因技術是人為將一種生物的一個或幾個已知功能基因轉移到另一種生物體內,使這種生物獲得新功能的一種技術。轉基因技術目前廣泛應用于醫藥、工業、農業、環保、能源等領域。

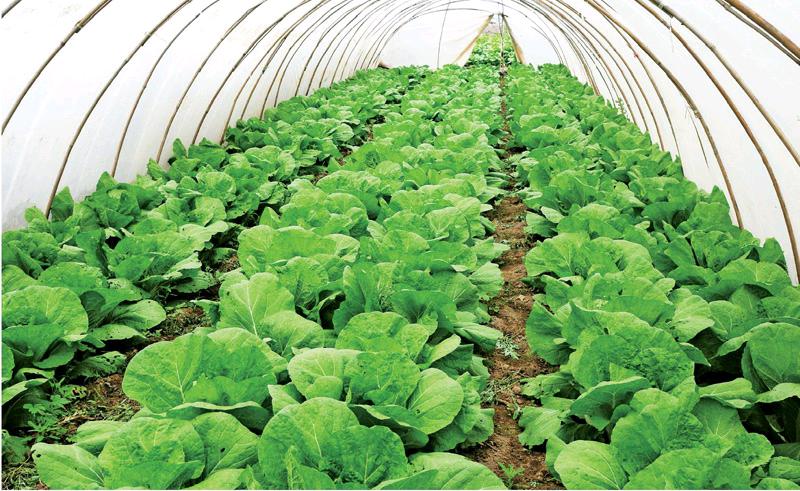

轉基因作物的應用發展較快,具有抗蟲、抗病、耐旱、耐除草劑等特性的轉基因作物得以大面積推廣,品質改良、養分高效利用、抗旱耐鹽堿轉基因作物紛紛面世,已涵蓋了至少35個科200多個種,涉及大豆、玉米、棉花、油菜、水稻和小麥等重要農作物,以及蔬菜、瓜果、牧草、花卉、林木等。

國際上自1996年起開始大規模商業化種植轉基因作物,到2015年全球種植轉基因作物的國家已有29個,年種植面積超過180萬平方千米(27億畝)。

轉基因技術與傳統育種技術一脈相承

傳統育種主要依靠品種間的雜交實現基因重組,這種基因重組的結果是不可控的;而轉基因育種是通過基因定向轉移實現基因重組,兩者本質上都是通過改變基因及其組成而獲得優良性狀。因此可以說,轉基因育種技術與傳統育種技術一脈相承。

顯然,通過轉基因技術育種更具優勢,不僅可以精確定向操作進行育種,而且效率更高,針對性也更強。此外,轉基因技術育種還可以實現跨物種,為高產、優質、高抗農業生物新品種培育提供了新的技術途徑。例如,抗蟲棉花就是將蘇云金芽孢桿菌中的殺蟲蛋白基因轉移到棉花中,從而能夠專一性抑制棉鈴蟲發生,減少棉鈴蟲危害;抗除草劑作物就是將抗除草劑草甘膦的基因轉入農作物,從而在使用除草劑(草甘膦)除草時做到只除草而不危及作物。

我國為什么要發展轉基因技術

我國是人口大國,人多地少,農業資源短缺,生態環境脆弱,重大病蟲害多發頻發,干旱、高溫、冷害等極端天氣時有發生,農藥、化肥過度使用,農業用水供需矛盾突出。據估計,我國約60%的耕地缺乏灌溉條件,46.7萬多平方千米農田常年受旱災威脅,33.3萬平方千米鹽堿地有待改良。要保證糧食產量,必須依靠科技創新突破耕地、水、熱等資源約束。

全球轉基因技術應用的實踐表明,抗蟲和抗除草劑等轉基因作物的廣泛應用能夠提高作物抗蟲、耐除草劑、耐鹽、抗旱等能力,防止減產,從而達到保護環境、提高產量的目的。例如,南非推廣種植轉基因抗蟲玉米后,蟲害得以抑制,種植密度增加,單產提高了一倍,由玉米進口國變為出口國,印度引進轉基因抗蟲棉后,由棉花進口國變為出口國。

目前,我國育成轉基因抗蟲棉新品種100多個,累計推廣24.7萬平方千米,減少農藥用量37萬噸,增收節支400多億元。

我國如何保證轉基因食品的安全

我國對轉基因作物制定了一系列法律法規,還根據國際食品法典委員會的標準制定了《轉基因生物及其產品的食用安全性評價規范和技術指南》,評價內容主要包括四個部分:第一部分是基本情況,包括供體與受體生物的食用安全情況、基因操作、插入序列表達的資料等;第二部分是營養成分和抗營養因子營養學評價;第三部分是毒理學評價;第四部分是過敏性評價,禁止轉入已知過敏原。

此外,對轉基因生物及其產品在加工過程中的安全性、轉基因植物及其產品中外來化合物蓄積情況、非預期作用等方面還要進行安全性評價。