淺議主權債務重整制度

閆澤群

(中國政法大學 民商經濟法學院,北京 100088)

?

【民商法研討】

淺議主權債務重整制度

閆澤群

(中國政法大學 民商經濟法學院,北京 100088)

在過去的幾十年,解決主權債務危機的方式基本上是通過危機后的協商。而這種事后協商的方式被證明難以解決日益復雜的主權債務問題。從成本上來說,“具體案例具體解決”的協商方式耗費了債務雙方的大量時間和精力,也耗費了市場的資源,諸多學者多次呼吁要構建主權債務重整機制來填補國際金融市場的制度空白。

主權債務;危機;重整;優先權

國家的違約缺乏破產法的保護,其言外之意表明了世人對主權債務問題的擔憂。相比公司和銀行等金融機構的破產,主權債務違約暴露在一個完全開放的解決機制中,沒有自動中止機制,也沒有重整案件的申請權和重整的法庭。主權國家固然有其特殊性,但是這并不意味國家的債務問題不能由法律的方式來解決。

其實,無論從理論角度還是現實角度,主權債務重整制度都應該是國際經濟秩序的重要組成部分。該制度不應該僅僅作為化解危機的手段,更應該是解決發展中國家高負債問題的重要出路。有學者從公司重整法的角度對這個問題作了解答,即“破產法不僅僅是一個市場退出法、死亡法、淘汰法,還是一個企業更生法、恢復生機法、公司新生法”。[1]在主權債務重整中,道理也是相通的。主權國家進入國際資本市場時有相應的法律制度,其退出和違約也應該有相應的解決制度來匹配,而主權債務重整制度作為主權國家在資本市場上的退出法、違約之后的解決法和陷入困境后的重生法,是解決主權債務危機的良方。

一、主權債務重整制度中的重要機制

主權債務重整制度應該至少達到以下兩個目標:首先,能夠吸引更多的債權人參與重整,并且能夠保證債權人之間的地位平等;其次,能夠促進債務國的經濟復蘇,并且保證債權人的經濟利益得到實現。

要實現以上兩個基本目標,重整制度需要解決四個重要問題:第一,需要一個國際性的、能保持中立性的管理機構;第二,如何分配啟動重整程序的請求權(petition right);第三,有應對不合作債權人的有效措施;第四,吸引重整融資并提供優先權。“法律應是一個內在統一的體系,各具體規范是體系的組成部分,它們具有意義和含義上的相互關聯性。”[2]以上的四個重要問題就是重整制度中緊密聯接的制度問題,在邏輯上有統一性和不可分割性,解決其中一個問題往往會帶動其他問題的解決。

本部分將就以上關于主權債務重整中的四個重要問題展開論述,并且提出可行的法律措施解決現有的問題。

(一)重整的管理機構

債務國和債權人需要向哪個機構提出重整申請,這是需要慎重考慮的問題。重整的管理機構的選擇一直以來也是富有爭議的話題,這是因為該機構將在事實上成為重整程序的主導者和監督者。從工作內容和實質來說,這個機構應該被稱為管理機構(administrator)更為恰當,而不僅僅是監管者(supervisor)。從職能來說,該管理機構應該負責接受重整申請、審核申請、組織談判以及監督等工作。所以,以管理機構進行角色定位更符合實際要求。而這個管理機構應該由什么樣的機構或部門來擔任是存有爭議的。

針對重整的管理機構的選擇,有以下三種不同的立場:第一,由國際貨幣基金組織擔任管理機構。筆者對此持反對意見。第二,由臨時法庭(ad hoc tribunal)擔任管理機構。臨時法庭是在債務人出現違約后臨時召集有關方面組成管理機構,在債務重整結束后則該法庭解散。有學者對臨時法庭有以下提議,在短期內,更可行的方式應該是建立一個臨時的法庭。在每個案件中,這個法庭都需要依據具體情況適用不同的規則和程序,并且由債務雙方分別指派兩人作為代表,這四個人再共同指定一名其他成員作為臨時法庭的裁判。從該提議的設想來看,這種臨時法庭類似于國際商事仲裁的模式,實質上仍然是協商,不符合主權債務重整的價值。而且在臨時法庭的模式下,重整規則和程序都是臨時約定的,不具有穩定性,只會浪費更多的時間和成本,故筆者不贊成此做法。第三,有學者建議國際性的法庭來擔任管理機構。比如,針對歐洲的債務危機,Paulus教授提出,更可取的方式應該是在歐洲法院的框架之下設立特殊且獨立的重整法庭。

筆者認同Paulus教授的提議,即在一個現有機構的框架下來創設重整法庭的角色。比如,通過在國際法院中設立破產法庭,各國政府之間可以在現有的框架之下,以簽訂條約的形式賦予國際法院新的職能。相較于設立新的機構,這種方式更加節省成本,更加可行。關于國際性破產法庭的具體構設,可以由3到5名專職法官組成,負責執掌法庭的日常事務和重整程序等。法庭的作用應該限于“保證重整程序的公平和規范,比如在確定優先權順序的方面”。而對于重整計劃的商業條款,法庭沒有決定的權力。在受理重整案件時,可以組織成立專家委員會進行論證以決定是否受理重整案件。在重整程序中,法庭有權負責組織成立債權人委員會。國際性破產法庭還需要對重整程序進行監督,并對有關規定做出解釋。同時,破產法庭也享有一定職權,比如在談判陷入僵局時,法庭可以行使強裁的權力促使重整方案通過。

(二)重整的請求權

在主權債務重整中,重整請求權將是整個程序的起始點,申請重整是程序開始的一個前提條件。根據公司破產法的原理,債務人和債權人均可以申請進入重整程序。例如,《美國破產法》第一千一百二十一條規定,債務人或者任何利益相關方,包括債權人、信托或者其他各方,均可以申請進入重整程序。同樣地,《中華人民共和國企業破產法》(第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十三次會議于2006年8月27日通過,自2007年6月1日起施行)規定,債務人和債權人均有權直接向法院申請重整。可見,在企業破產法中,債務人和債權人等在請求權上有同等的法律地位。這種安排賦予了債權人申請重整程序的權利,可以防止債務人惡意破產來躲避債務,增加了債權人對抗債務人的籌碼。同時,這種安排使得債務人沒有絕對的權利來控制重整程序的開始,這也會促進債務人更為積極的應對債務問題。

目前,在沒有重整請求權規定的條件下,債務國實質上成為了發起主權債務重整的唯一權利人。通常,債務國會自己制定一份債務重整計劃,以要約(exchange offer)的形式發給債權人。該要約中往往包含了“要么接受,要么什么也得不到”(take it or leave it)的條款。筆者認為,主權債務重整中應該賦予債權人明確的重整請求權,這是公平的基本價值的自然體現。從實踐中講,債務國獨占重整請求權的事實挫傷了債權人參與重整的積極性。在這種情況下,債權人只能被動接受條件或者通過各種手段極力反對重整,造成“雙輸”的局面。

具體而言,賦予債權人和債務人雙方特別是債權人以重整請求權制度有三個優點:第一,有利于雙方盡早進入重整,便于雙方協商和信息共享,防止局勢惡化,為及早解決危機提供了可能。第二,賦予債權人對抗債務人的權利,防止債務人通過交換要約等形式損害債權人利益。第三,重整請求權也是債務雙方和市場經濟自由意志的表現,該權利將強化債務雙方的主觀能動性,減少行政干預的可能性,使得債務重整更合理的回歸市場。

對于重整請求權的規定,前文曾提到國際貨幣基金組織根據主權原則所提出的債務國獨占請求權的建議。筆者認為,該提議過分保護債務國的主權和利益,并不可取。如果是出于防止請求權被濫用的情況發生,本文認為這種擔心是多余的。首先,無論是債務國提出重整,還是債權人提出重整,都必須要有債務國可能違約的證據。其次,如果債權國提出重整請求,債務國可以通過抗辯的形式提出反對。在這種情況下,完全能夠遏制債務國和債權國的投機行為或者錯誤行為的發生,防止請求權被濫用。而且,為了保證債權人合理、順利地行使請求權,債務國還應該提供必要的、真實的經濟信息等。

(三)多數重整、自動中止和強裁機制

債權人的合作程度和債務重整的進度有很大的關聯。不合作債權人(holdout creditors)往往給主權債務重整帶來許多額外的干擾,因此成為了主權債務重整中最為棘手的問題之一。產生該問題的原因主要有以下兩種:其一,沒有充分的事前協商,債務雙方之間有較大的利益沖突存在;其二,沒有法律制度防止不合作債權人的投機行為,如有禿鷲基金(vulture funds)通過訴訟方式迫使債務國足額償還債務。

針對第一種原因,可以通過加強重整前和重整中的信息分享,保證債權人的知情權和其他基本權益。筆者建議應當在主權債務重整制度中構建一個信息交換的平臺,債務國、債權人和專家等均能夠充分的交換意見。在充分溝通的前提下,重整的方案才能夠更加科學和民主,容易被各方所接受。如果在充分溝通的基礎上,分歧仍然難以彌合,或仍有少數債權人抱有投機心理,則必須有相應的措施防止不合作問題的發生。這些機制應該包括:多數重整、自動中止和強裁機制。

1.多數重整機制。對于多數重整機制的設置,可以參考集體行動條款對投票規則的設定。有學者建議,為了保護債權人的利益,每個債權人組都要有超過75%的債權人同意,重整計劃才能通過。依據該文章的觀點,首先需要75%的絕對多數贊成才能通過重整計劃;其次,就是每個組的債權人的贊成票數都要達到75%這個標準。當然,如果需要每個債權人組都達到這個標準是有難度的,這極有可能拖延重整的進行。對于這種建議,筆者持懷疑態度。還有學者建議,不需要將債權人進行分組,應該通過法律的方式將所有的債權人納入到統一的投票規則之下,減少投票過程中不必要的拖延。

2.自動中止制度。對于不合作債權人的投機行為,重整制度還可通過自動中止的機制防止債務國被起訴等。如果債務國進入重整,債權人對于債務國的訴訟行為也應該暫停,同時,債務國支付的義務將被暫停,直到重整執行完畢。

3.強裁機制。前文已經有所提及,即強裁機制的目標是必須要保證債權人之間的公平和利益的最大化。

(四)重整融資和優先權

重整融資(post-petition financing or DIP financing)是指在債務雙方達成重整協議后,債務國執行重整計劃的過程中得到的融資。一直以來,私人部門(即商業銀行等)在主權債務重整中并不是很活躍,公共部門(國際組織和其他政府)的救助往往成了重整中資金的最主要來源,這是產生道德危機的根源。

道德危機在法律詞典中的釋義是,在心理上的不誠實和漠視。用在主權債務危機的案例中,這個概念是描述債務國不實行審慎的經濟政策,導致違約風險增大,但是真正承擔這些風險成本的是債權國和納稅人。 道德危機的負面影響不僅僅限于個案,它對整個主權債務問題的負面影響也極為巨大。首先,債務國會認為自己大而不倒(too big to fail),總會有最后貸款人助其渡過難關。此外,由于擔憂重整資金被債務人不合理的使用,而私人部門難以通過制度約束主權國家,從而導致最后貸款人的角色只能由公共部門來扮演。這就導致債務國在違約后,公共部門總是利用納稅人的錢去填補這個無底洞。

以公共的部門資金去填補債務國的資金缺口是一個非常不明智和低效的做法:一方面,資金的來源和數量是相對有限的,能夠提供援助的國家一般是有利益關聯或者鄰近國家,主要原因是擔心債務國違約后的傳導效應。另一方面,官方的救助往往附帶政治條件或其他苛刻條件。

筆者建議重整制度應該鼓勵私人部門的參與(private sector involvement,PSI)。第一,私人部門的資金有助于緩解債務國的資金壓力,如同為受傷的病人輸入新鮮的血液一樣,新的資金可以緩解債務國現金流的枯竭。第二,通過新的資金可以償還部分債務利息,可以緩解來自銀行債權人的壓力。比如,按照會計準則和監管原則,如果銀行能按時得到利息,這些債務即不會被記為損失。第三,私人部門的廣泛參與可以減少政治干預。公共部門的資金往往伴隨著政治的干預,如果可以減少對公共資金的依賴,政治干預的可能性也會下降。

優先權的創設能夠使得破產法為困境中的債務人提供更多的流動性。優先權制度能夠吸引新的債權人進入,增加債務人的現金流。這不僅可以減少現有債權人的壓力,也可以防止債務人的資產被迫變現。借鑒到主權債務重整制度中,優先權能夠為新的債權人提供保障,促進更多的債權人參與主權債務重整。依據《美國破產法》第三百六十四條規定,債務人可以通過給予重整債權人超級優先權(superpriority)的方式獲得所需的資金,這種權利使得重整融資人能夠優先于擔保債權人得到償付。主權債務重整制度也可以通過賦予重整債權人以類似超級優先權的方式吸引更多的私人部門參與。

與此同時,伴隨著資金來源的擴大,債務國對官方救助資金的依賴就會減少,通過這種“開源”“節流”的約束方式,降低道德風險和政治干預發生的可能性。

二、主權債務重整制度對中國的啟示

在77國集團和中國的授意下,玻利維亞向聯合國提出了建立主權債務重整的法律框架的草案,由此可見我國對于主權債務問題的關切。實際上,作為國際金融體系的重要參與者,主權債務重整的法律框架與我國的利益息息相關。

(一)作為債務國的中國

根據國家外匯管理局的數據,本文初步統計了2004年至2014年我國的對外債務總量以及外債占國內生產總值的比率。

從表1統計數據分析,我國對外債的依存度低,并且由于巨大的生產總值導致我國對外債的違約風險非常低。

不過,出于未雨綢繆的考慮,在我國經濟下行的背景下,需要對難以償還外債的情況做出處置預案。如果債權人數量有限且為官方機構或國際組織,則建議通過談判的方式進行債務重整。如果債權人的數量眾多,且多為私人部門,則建議適用重整制度進行債務重整,以約束不合作債權人的行為并保證債務重整的順利進行。

(二)作為債權國的中國

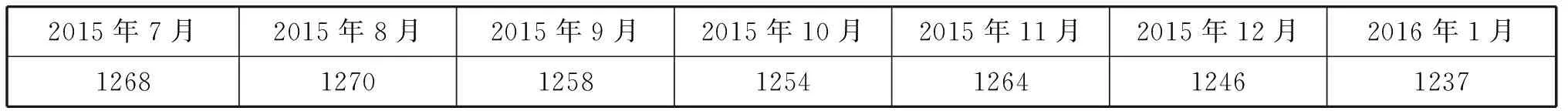

中國目前在國際市場上更多扮演了債權人的角色。以我國持有的美國國債為例,我國已經成為了美國的最大債權國。

表1 中國外債情況表

表2 中國持有美國國債總額(十億美金)

根據美國財政部的統計顯示(見表2),我國持有的債券基本保持在1.2萬億美元,超過日本等國排在世界首位。與其他國家相比,作為發展中國家的中國成為世界最發達國家的最大債權人是史無前例的,中國也暴露在了巨大的違約風險之下。如果美國對這些債券違約,中國的損失難以估計。

為了應對這些國家對中國的違約,本文建議通過主權債務重整制度解決。首先,為了防止債務國政府對重整的政治干預,需要有法律制度對債務國進行約束;其次,中國可以通過申請債務重整,主動地應對債務國違約,以防止債務國債務惡化;最后,通過重整制度可以提高解決危機的效率,減少我國的經濟損失。

[1]李曙光.新企業破產法的意義、突破與影響[A].破產法的轉型——李曙光破產法文選[C].北京:法律出版社,2013.

[2]鄭永流.法律方法階梯[M].北京:北京大學出版社,2008.

(責任編輯:李麥娣)

2016-09-18

閆澤群(1990-),男,中國政法大學民商經濟法學院經濟法學碩士。

DF522

A

1672-1500(2016)04-0051-04