抗菌藥物的藥理藥性及合理應用分析

孔令梅,林彬彬

(解放軍第八五醫院藥劑科,上海200052)

抗菌藥物的藥理藥性及合理應用分析

孔令梅,林彬彬

(解放軍第八五醫院藥劑科,上海200052)

目的通過分析抗菌藥物使用效果及發生的不良反應,總結其合理使用方法。方法選取2015年1~12月該院收治的需要使用抗菌藥物的患者1 000例進行用藥分析,通過觀察用藥療效及出現的用藥不良反應,制訂調查表調查患者對抗菌藥物使用的基本情況的了解。結果通過觀察用藥效果發現,44例患者耐藥性嚴重,用藥不良反應發生率為30.60%;通過統計患者的抗菌藥物使用調查表發現,患者對抗菌藥物了解較少,其中了解最多的抗菌藥物是青霉素類。結論抗菌藥物效果好,使用廣泛,但是在使用時要注意觀察用藥人群,注意劑量合理,規范用藥,減少不良反應,降低患者耐藥性。

抗菌藥;阿莫西林;耐藥性;副作用

臨床治療中抗菌、抗感染等都需要使用抗菌藥物,而且抗菌藥物效果好,更是推廣了抗菌藥物的使用范圍。但是隨著使用范圍的廣泛化,用藥出現的不良反應及耐藥性等也逐漸增多,因此,抗菌藥物的合理使用也是目前醫學界高度關注的問題。本研究選取2015年1~12月本院收治的需要使用抗菌藥物的患者1 000例作為研究對象。分析其用藥效果及產生的不良反應,總結合理的用藥方法,提高用藥效果。現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料選取2015年1~12月本院收治的需要使用抗菌藥物的患者1 000例。其中男761例,女239例;年齡18~79歲,平均(60.54±7.21)歲。研究排除孕婦、哺乳者,患精神疾病、嚴重心腦血管疾病、肝腎疾病、心臟病患者及文盲等。所有患者均詳細了解本次研究相關內容后自愿作為研究對象,主動配合本次研究進展。

1.2 方法

1.2.1 研究方法(1)觀察記錄此次研究中所有患者的用藥效果及出現的不良反應;(2)用本院為此研究專門設計的抗菌藥物了解及使用情況調查表,調查患者對抗菌藥物使用的基本情況的了解,調查內容包括抗菌藥物名稱、用法用量、用藥禁忌、不良反應等。

1.2.2 觀察標準(1)觀察用藥效果及不良反應,不良反應發生率=不良反應例數/總例數×100%。(2)對患者填寫的抗菌藥物了解及使用情況調查表數據進行統計,評分大于90分為充分了解;>80~90分為基本了解;>70~80分為有所了解;≤70分為了解甚少。(3)觀察此研究過程中出現的用藥不合理現象。

1.3 統計學處理應用SPSS19.0統計軟件進行數據分析,計數資料以率或構成比表示,采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

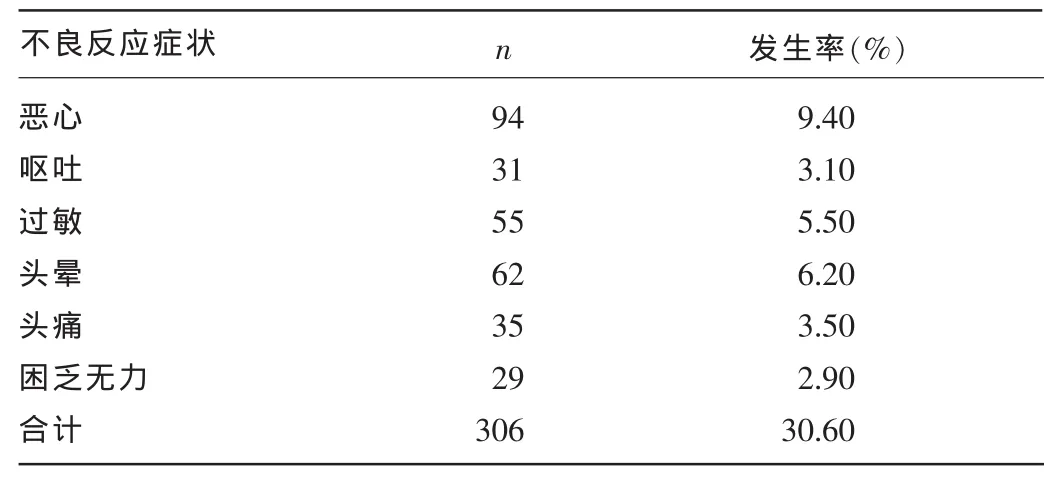

2.1 不良反應發生情況通過觀察用藥效果發現,44例患者耐藥性嚴重,所占比例為4.40%;用藥后306例患者產生不良反應,不良反應發生率為30.60%。見表1。

表1 不良反應發生情況(n=1 000)

2.2 抗菌藥物了解評估通過統計患者對抗菌藥物的了解及使用情況調查表數據發現,患者對抗菌藥物了解普遍較少。充分了解103例,占10.30%,基本了解219例,占21.90%,有所了解294例,占29.40%,了解甚少384例,占38.40%;其中了解最多的抗菌藥物是青霉素,大部分患者知道使用前需要進行皮試,看是否有過敏等不良反應發生。

2.3 用藥不合理現象此次研究過程中,臨床出現的抗菌藥物使用不合理現象主要有:(1)超劑量使用。使用時沒有綜合考慮患者發病其他因素、患者體質及藥效的延續性。(2)不合理聯用。多種抗菌藥物聯用追求短期療效。(3)病情與藥量不符。抗菌藥物使用過程中很少根據患者病情變化改變劑量。

3 討論

阿莫西林是抗菌藥物中的一種,又名安莫西林或安默西林[1],作為一種最常用的半合成青霉素類廣譜β-內酰胺類抗生素(β-lactams)[2-5],細胞穿透力強,殺菌作用強。本研究主要研究抗菌藥物的藥理藥性及合理用法,研究結果顯示,通過觀察1 000例患者用藥效果發現,44例患者耐藥性嚴重,所占比例為4.40%;用藥后306例患者產生不良反應,不良反應發生率為30.60%;通過統計患者對抗菌藥物的了解及使用情況調查表數據發現,患者對抗菌藥物了解普遍較少,非常了解103例(10.30%),基本了解219例(21.90%),有所了解294例(29.40%),了解甚少384例(38.40%),其中了解最多的抗菌藥物是青霉素,大部分患者知道使用前需要進行皮試,看是否有過敏等不良反應發生。

3.1 藥理藥性臨床使用中,抗菌藥物包括抗菌藥和抑菌藥2種,抑菌藥只能抑制病原菌繁殖和擴散,不具有殺菌作用;但是抗菌藥既能抑制病原菌又能殺菌,同時具備預防感染和治療感染2種功能[6-9]。抗菌藥物總體可以分為青霉素類、頭孢菌素類、新型β-內酰胺類、氨基糖苷類、大環內酯類、林可霉素類、喹諾酮類7大類[10]。青霉素類藥物作用機制是β-內酰胺類作用于細菌的細胞壁進行殺菌抗菌;頭孢菌素類可以對酸和各種細菌產生β-內酰胺酶,殺菌目的是通過抑制細菌細胞壁生成而達成;新型β-內酰胺類藥物機制是影響細胞壁肽聚糖合成酶,強化細胞壁缺損使其裂解;氨基糖苷類抗菌機制是抑制細菌蛋白質合成,臨床使用中主要用于革蘭陰性桿菌引發的感染患者;大環內酯類主要是通過自身的堿性親脂性化合物作用于革蘭陽性菌或支原體;林可霉素類藥物通過阻止肽鏈變化,抑制細菌蛋白合成達到殺菌目的;喹諾酮類作為人工合成的抗菌藥物主要作用于細菌的DNA,通過影響DNA回旋酶抗菌。

3.2 不良反應抗菌類藥物使用中大部分都會有不良反應發生,所以在使用中只能通過合理使用減少不良反應。青霉素類抗菌藥物不良反應主要有過敏反應、皮疹、腎損傷等,所以嚴重腎功能損害者使用時要注意遵從醫囑,合理用藥;新型β-內酰胺類抗菌藥物最常見的不良反應是過敏反應,但有些患者會出現過敏性休克、哮喘或皮疹等,靜脈滴注時要密切注意患者血檢,因為劑量較大時可能會引發高鈉血癥;大環內酯類抗菌藥物常見的不良反應是胃腸道不適引起的腹脹、腹痛或者惡心,還會引發肝損害,老年腎功能不良患者使用時要注意,因為可能會引發患者聽力下降或者失聰,靜脈滴注時注意滴注速度合適,速度過快容易引發心律失常;林可霉素類抗菌藥物常見胃腸不適、血壓下降等不良反應,而且靜脈用藥時可能會引發血栓性靜脈炎;喹諾酮類抗菌藥物常見惡心、嘔吐、頭痛、頭暈、睡眠不良等不良反應,癲癇病史患者、孕婦、未成年人慎用,大量使用會造成肝功能損害[11-12]。

3.3 不合理使用表現本研究發現,抗菌藥物使用的不合理主要表現為:(1)夸大抗菌藥物的作用,全面肯定抗菌藥物臨床效果,將其作為“保險藥”使用,例如呼吸道發病患者,細菌感染導致咳嗽、風寒、風熱等也會導致咳嗽,但是臨床治療時只進行統一的抗感染治療,影響治療效果[13-14];(2)抗菌藥物臨床使用時,為了追求短期顯著療效,使用劑量過多,容易出現超劑量;(3)追求抗菌、抗感染療效,多種抗菌藥物聯合使用現象嚴重,導致不良反應增多,耐藥性加重;(4)抗菌藥物使用時間長,使用后藥效發揮有延續性,一般使用2~3 d后抗菌效果、抗感染效果明顯就可以停止使用,但是臨床使用中常常出現治療全過程都使用抗菌藥物,療程較長的患者容易出現超劑量情況;(5)用藥時未全面地考慮患者自身因素,有些患者自身體質好,耐藥性低,自身恢復能力好,藥物劑量可以適當減少,但是臨床治療時忽視了這些因素,一律根據常規用量使用。

3.4 合理使用抗菌藥物要注意(1)用藥人群注意分類,孕婦、產婦、未成年人、老年人及有精神病史、嚴重臟器病變等患者要注意用藥類型及用藥劑量,以防影響胎兒或引發既往癥;(2)用藥時注意詢問患者的過敏史,按要求進行皮試,以防產生不良反應;(3)注意用藥時間及劑量的合理性,嚴禁為了追求療效超劑量或大劑量使用,防止患者產生耐藥性;(4)2種甚至2種以上抗菌藥物聯用時注意藥物相互作用,注意劑量的合理性,預防藥物相互作用產生不良反應及超劑量使用。

綜上所述,抗菌類藥物效果好,使用廣泛,但是在使用時要注意觀察用藥人群,特殊人群注意用藥安全性;聯用時注意藥物間相互作用引發的不良反應;用藥時按要求進行皮試,注意劑量合理,規范用藥,減少不良反應,降低患者耐藥性。

[1]馬岷華.淺談抗菌類西藥的藥理藥性及合理用藥中的臨床分析[J].世界最新醫學信息文摘,2016,16(9):123-124.

[2]陳榮慶.抗菌類中藥的藥理藥性及合理應用[J].求醫問藥,2012,10(10):277-278.

[3]李榮博,楊少軍.淺談抗菌類西藥的藥理藥性及合理應用[J].世界最新醫學信息文摘,2015,15(73):181-182.

[4]時元兵,王慧.抗菌類中藥的藥理藥性及合理應用探究[J].中國衛生標準管理,2016,7(7):147-148.

[5]徐子祺.西藥阿莫西林的藥理作用機制以及臨床應用[J].中外醫學研究,2015,31(18):612-614.

[6]姚玉龍.本院門診抗菌藥物應用情況分析[J].當代醫藥論叢,2012,10(10):186.

[7]高珂.淺淡細菌耐藥性的藥理分析[J].中國實用醫藥,2011,5(25):87-88.

[8]謝聲.糖皮質激素類藥物在患者治療中的合理應用體會[J].海峽藥學,2014,17(11):90-93.

[9]王曉梅.抗菌類中藥的藥理藥性分析及臨床合理應用[J].中國現代藥物應用,2016,10(9):264-265.

[10]王麗英.頭孢菌素類抗生素的臨床合理應用分析[J].中國實用醫藥,2015,8(14):903-905.

[11]王昆祥.探討小兒藥品的合理應用及管理措施[J].中國醫藥指南,2016,12(8):412-413.

[12]郭建平.淺析維生素的合理應用及注意事項[J].北方藥學,2014,11(7):121-123.

[13]劉慶彩.探索多種西藥聯用引起不良反應的情況分析[J].數理醫藥學雜志,2014,27(6):689.

[14]葉慧玲,彭元香.抗菌藥物引起60歲以上老人不良反應原因及對策[J].現代醫藥衛生,2014,30(9):1377-1379.

10.3969/j.issn.1009-5519.2016.23.061

C

1009-5519(2016)23-3726-02

2016-05-17

2016-06-28)