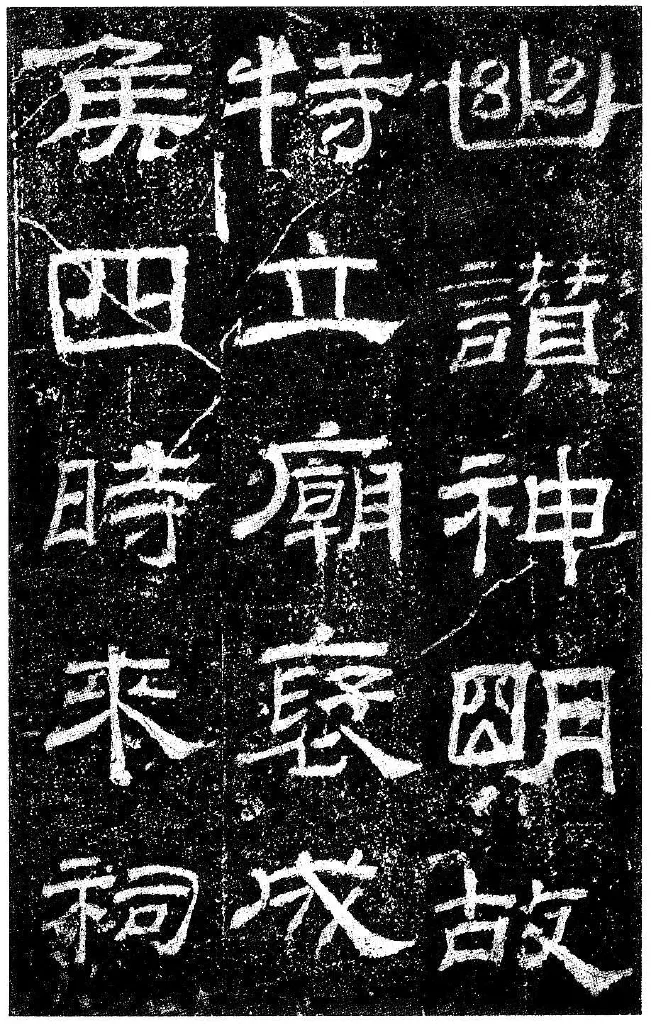

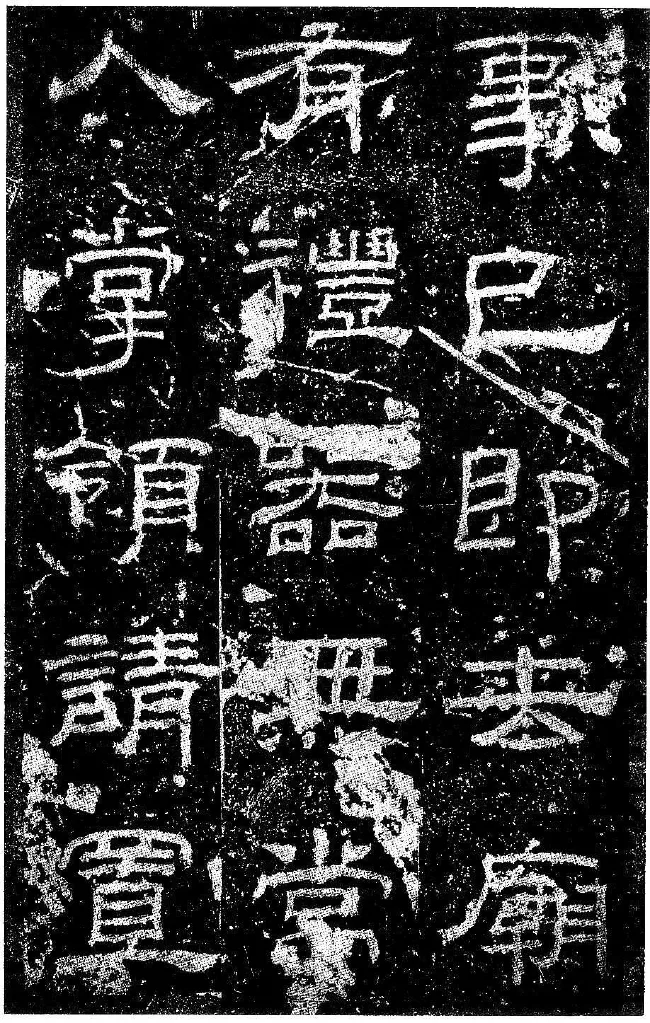

《乙瑛碑》

《乙瑛碑》

隸書經過秦時的濫觴、東漢章帝時的發展,至桓、靈帝時達到鼎盛。《乙瑛碑》就是漢隸鼎盛時期的代表作品之一。《乙瑛碑》全名《漢魯相乙瑛請置孔廟百石卒史碑》,東漢永興元年(公元153年)立,十八行,滿行四十字,無額。原存山東曲阜孔廟,現置曲阜碑苑。碑文主要記載魯相乙瑛上書請于孔廟置百石卒史一人,執掌禮器廟祀之事,桓帝準可,碑中刻有奏請設置百石卒史的公牘和對乙瑛的贊辭。

后人對此碑評價頗高。自歐陽修《集古錄》以降,迭經著錄,對后世影響很大。清代孫承澤在《庚子消夏記》寫道:“文既爾雅簡質,書復高古超逸,漢石中之最不易得者。”與《史晨碑》《禮器碑》合稱“孔廟三碑”。此碑對唐代隸書(如史惟則、梁升卿等)、明清隸書(如鄭簠等)以及現代的馬公愚、來楚生等都有重要影響。何紹基稱其“開后來雋利一門”(《東洲草堂金石跋》)。

從風格形態來說,《乙瑛碑》具有宗廟之美。其風格,既不像《石門頌》那樣豪肆,也不像《曹全碑》那樣秀潤,而是介于二者之間。它又比《禮器碑》多一分沉厚,比《史晨碑》多一份雄強。其用筆沉著厚重,結字端莊雍容,體現了傳統文化追求的一個向度。

從技法角度看,《乙瑛碑》用筆方圓兼備,結字勻適調和,章法規矩合度。《乙瑛碑》是八分隸書規范化的極致,具備了漢隸的全副表現手法。其用筆不像《張遷碑》那么多方筆,也不像《曹全碑》那么多圓筆,而是多切鋒方筆入紙,頓筆圓轉出鋒,剛柔相濟,平畫表現最為明顯。此碑作為漢隸最重要的表現特征是波碟鮮明突出。

其結字,筆畫排列勻整,近小篆之排疊布白,沒有大的松緊變化,字內空間較平均,筆畫向四周均勻排布,不像《史晨碑》和《曹全碑》那樣刻意突出主筆。

其章法如同許多漢碑一樣,橫成行豎成列,字距略大于行距,呈森然氣象。

清代梁巘在《評書帖》中說:“學隸書宜從《乙瑛碑》入手。”《乙瑛碑》在漢碑中屬平正規范一路,適合初學。“自《乙瑛》入隸,左可通雄肆一路,右可通雅逸一路。”

(心遠選薦)

《乙瑛碑》1

《乙瑛碑》2

《乙瑛碑》3