大骨瓣減壓術后顱骨修補術中顳肌的處理

史 博

?

大骨瓣減壓術后顱骨修補術中顳肌的處理

史 博

目的 通過對比大骨瓣減壓術后顳肌位于鈦網下與顳肌位于鈦網外兩種顱骨修補方式的手術效果,探討大骨瓣減壓術后顱骨修補術中顳肌的最佳處理方法。方法 回顧性分析2010年1月—2014年12月在我院行顱骨修補術的132例大骨瓣減壓術后患者,按患者顱骨修補的方式分為顳肌下組及顳肌外組,其中顳肌下組58例,顳肌外組74例,對比兩組患者術中情況、術后早期并發癥情況、術后晚期并發癥情況。結果 顳肌下組手術時間、術中出血量、硬腦膜破損比例及早期并發癥發生率均明顯高于顳肌外組,但在晚期并發癥發生率方面明顯低于顳肌外組。結論 顳肌下與顳肌外兩種顱骨修補方法各有特點,顳肌厚薄程度是判斷手術方式的重要依據,顳肌較薄病例采用顳肌外手術方式,顳肌較厚病例采用顳肌下手術方式能有效降低術后并發癥的發生率。

大骨瓣減壓術后;顱骨修補術;顳肌下;顳肌外

大骨瓣減壓術后顱骨修補術中顳肌與鈦網的位置關系問題,近年來為學者們所關注,顳肌下和顳肌外是兩種不同的臨床處理方法,兩種處理方法中哪種手術效果更好尚無明確定論[1,2]。南陽市中醫院神經外科2010年1月—2014年12月共收治行顱骨修補大骨瓣減壓術后患者132例,現對大骨瓣減壓術后顱骨修補術中顳肌不同處理方法手術效果的臨床體會報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 132例患者中男性77例,女55例。年齡最小17歲,最大66歲,平均(41.3±7.8)歲。其中因自發腦出血行去骨瓣減壓79例,因外傷行去骨瓣減壓48例,其他原因5例。去骨瓣到顱骨修補時間為3月~5年,平均14月,所有患者行顱骨修補前切口情況良好,行顱骨修補時132例中121例有神經功能障礙。132例患者根據顱骨修補術所采用的手術方式不同分為顳肌下組及顳肌外組,其中顳肌下組58例,顳肌外組74例,兩組患者在性別、年齡、去骨瓣原因、行顱骨修補時間、去骨瓣原因、神經功能障礙患者比例方面的差異無統計學意義,有可比性(P>0.05)。

1.2 治療方案 所有患者術前均行頭顱CT、MRI掃描,顱骨缺損處薄層掃描用于制作三維鈦網,頭顱MRI掃描用于了解患者顱內情況。術中常規行顱骨修補手術治療,顳肌下組術中將顳肌與硬腦膜分離,將鈦網置于顳肌下,固定鈦網后,將顳肌游離緣固定到鈦網的相應位置;顳肌外組術中不分離顳肌與硬腦膜,直接將鈦網放置于顳肌外側進行固定。

1.3 手術效果的判斷標準 記錄所有患者手術時間、術中出血量、術中硬腦膜是否出現破損;觀察患者術后早期是否出現癲癇[3](術前沒有癲癇術后出現或術后癲癇較術前明顯加重即界定為出現癲癇)、皮下積液(術后復查影像資料提示皮下積液);觀察患者是否出現咀嚼疼痛[3](術前沒有術后出現或術后咀嚼疼痛明顯加重即界定為咀嚼疼痛)、咀嚼無力(術前沒有術后出現或術后咀嚼無力明顯加重即界定為咀嚼無力)、傷口異物感不適感、傷口壓痛。

2 結果

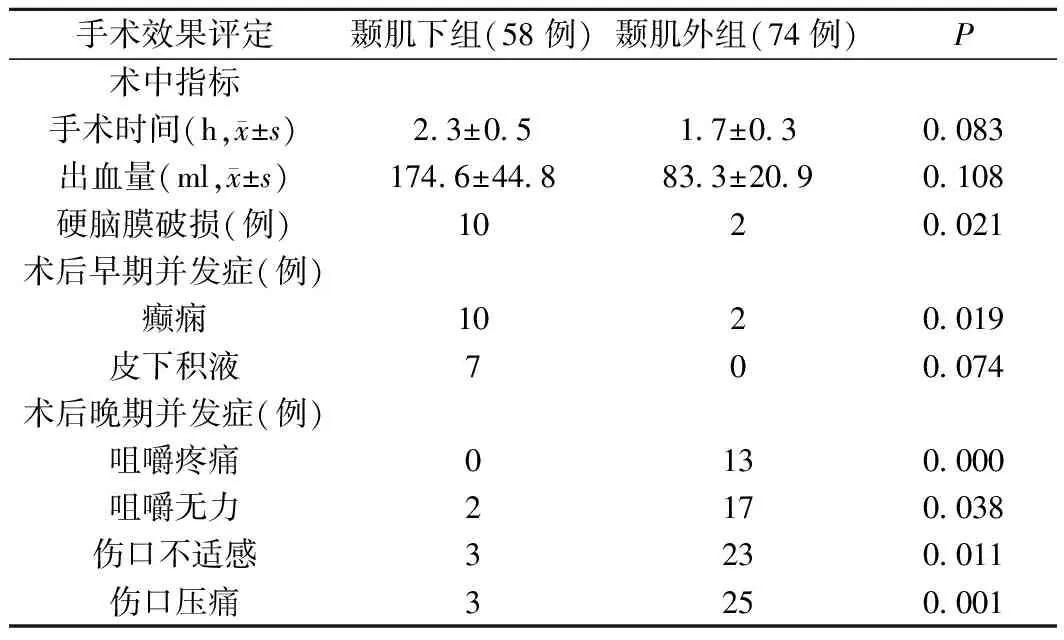

2.1 術中指標方面 兩組患者在手術時間、術中出血量方面無顯著性差異(P>0.05);顳肌下組患者硬膜破損比例明顯高于顳肌外組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2.2 術后早期并發癥方面 顳肌下組患者術后早期癲癇發生率明顯高于顳肌外組,差異有統計學意義(P<0.05);兩組患者在術后早期皮下積液發生率方面無顯著性差異(P>0.05)。見表1。

2.3 術后晚期并發癥方面 顳肌下組患者在術后晚期咀嚼疼痛、咀嚼無力、傷口不適感、傷口壓痛等發生率方面均明顯低于顳肌外組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 顳肌下、顳肌外顱骨修補方式手術效果比較

3 討論

顱骨修補術是對各種原因導致顱骨缺損患者行恢復顱骨正常形態和功能的手術方式,鈦網是目前臨床最常用的顱骨修補材料[4],大骨瓣減壓術后的患者顱骨修補術中需要處理鈦網與顳肌的關系,部分學者建議恢復顳肌正常的解剖位置,即將鈦網置于顳肌下方。顱骨缺損患者一般3個月后才能手術修補顱骨,這個時候患者傷口已基本愈合,顳肌已與硬腦膜緊密融合,此時手術操作分離顳肌與硬腦膜會造成手術時間延長、出血量明顯增加,而且術中需要頻繁的使用電刀進行止血,造成硬腦膜破損的可能性大大增加[5];另一部分學者則支持減小手術創傷,直接將鈦網放置于顳肌的外側,此種手術方式操作簡單,創傷小,手術時間短,但由于沒有使顳肌達到解剖復位,術后易產生咀嚼疼痛、咀嚼無力等并發癥[6]。

本研究從三個方面對顳肌下和顳肌外顱骨修補方式進行了對比,在手術時間和術中出血量兩組患者無顯著性差異,考慮與手術分離全程均采用電刀有關,電刀快速分離同時止血的作用,明顯縮短了顳肌下組的手術時間同時減少了出血量。術中顳肌下組硬膜破損的發生率明顯高于顳肌外組,差異有統計學意義,考慮與分離顳肌與硬膜時增加創傷有明確關系。

術后早期并發癥發生率方面,顳肌下組癲癇發生率明顯高于顳肌外組,差異有統計學意義,考慮與手術分離破壞局部腦組織血液供應及將顳肌從硬膜上分離導致局部腦組織血供減少有關。這與既往文獻報道[7~9]的顳肌下顱骨修補術式,在分離顳肌與硬腦膜的同時使該處腦組織血供減少,導致患者術后癲癇的發生相符。

術后晚期并發癥發生方面,顳肌下組在咀嚼疼痛、咀嚼無力、傷口不適感、傷口壓痛等發生率方面均明顯高于顳肌外組,差異有統計學意義,考慮與顳肌外顱骨修補方式沒有使顳肌達到解剖復位,顳肌附著于硬腦膜使肌肉收縮力度降低,同時鈦網對顳肌形成的卡壓導致顳肌收縮時疼痛,收縮無力。這與既往文獻報道的相符[9]。既往文獻[7~9]還顯示術后晚期并發癥還與手術醫師的操作技術有關,筆者認為顳肌外顱骨修補方式術中將顳肌懸吊于鈦網適當位置,術中在顳肌通過的位置剪除部分鈦網為顳肌留出適當空間,有利于降低術后晚期并發癥的發生率。

臨床觀察發現顳肌下組患者術中硬膜破損更多的出現在顳肌較薄弱的患者,同樣也是顳肌較薄弱的患者術后出現癲癇的概率較高,顳肌外組的術后晚期并發癥更易出現于顳肌較發達的患者,顳肌越發達術后晚期并發癥越嚴重,可見顳肌的發達程度是顱骨修補術式選擇的一個重要影響因素,筆者認為術后晚期并發癥的危害更大,因為術后晚期并發癥常會長期存在且難以緩解,因此建議大骨瓣減壓術后顱骨修補患者術前應對患者顳肌情況作出評估,根據患者顳肌情況選擇合適的手術方式,降低術后并發癥發生率。

綜上所述,顳肌下與顳肌外兩種顱骨修補方法各有特點,顳肌厚薄程度是判斷手術方式的重要依據,術前或術中應對患者顳肌情況做出評估,選擇適當手術方式,顳肌較薄病例采用顳肌外手術方式,顳肌較厚病例采用顳肌下手術方式能有效降低術后并發癥的發生率。

[1] 王潞, 李俊, 王雷,等. CT 三維成像技術在額顳頂部顱骨修補術中的應用[J]. 中國微侵襲神經外科雜志, 2012, 17(2):96-99.

[2] 張志福, 徐國政,杜浩, 等. 顳肌下鈦網修補額顳部顱骨缺損 50 例[J]. 中國臨床神經外科雜志, 2011,16(4):234-235.

[3] 王忠,蘇寧,吳日樂,等.標準大骨瓣減壓術后早期顱骨修補材料的選擇及并發癥的臨床分析[J].臨床神經外科雜志,2014,27(5):360-362.

[4] 彭智,劉彥廷,肖寧,等.鈦網修補額顳區顱骨缺損術式效果比較[J].實用臨床醫學,2011,12(1):30-32.

[5] 朱福彬,溫小華,曾華元,等.逆行分離顳肌在顱骨修補術中的應用[J].贛南醫學院學報,2013,33(3):435.

[6] 毛豐,袁賢瑞.早期顱骨修補在腦外傷治療中的療效分析[J].中國實用神經疾病雜志,2013,16(9):35-36.

[7] 尹成,錢忠心.顱骨修補對腦血流及神經功能影響的研究進展[J].臨床神經外科雜志 2013,10(3):186-188.

[8] 周厚杰,郭強,劉宏斌,等.顱骨缺損時間對患者顱內血流及神經功能的影響[J].中國實用神經疾病雜志,2015,18(9):24-25.

[9] 李軍.大骨瓣減壓術后兩種顱骨缺損修補方式的比較[J].中華神經外科疾病研究雜志,2011,10(4):372-374.

Treatment on the Temporal Muscle in the Skull Coloboma Prothesis of Patients after Large Bone Flap Decompression

SHI Bo

(Department of Neurosurgery, the First Affiliated Hospital of Nanyang Medical College, Henan Province, Nanyang 473000, China)

Objective To explore the best treatment method of temporal muscle in skull coloboma prothesis after large trauma craniotomy through comparing the effect with temporal muscle under titanium mesh and temporal muscle in titanium mesh. Methods A retrospective analysis was made with 132 cases of decompressive craniectomy patients after large trauma craniotomy from January 2010 to December 2014 in our hospital, patients were divided into subtemporal group (58cases) and external temporal group (74 cases). The early complications and late complications of two groups were compared. Results The bleeding, operative time, proportion of dural damage and early complications of the subtemporal group were significantly higher than those of the external temporal group, but the rate of late complication of the subtemporal group was significantly lower than that of the external temporal group. Conclusion Subtemporal and external temporal have their own characteristics, The thickness and degree of temporal muscle is an important basis for the choice of surgical methods. Patients with a thin temporal muscle can use the method of temporal muscle surgery, while the operation mode of external temporal can effectively reduce the rate of postoperative complications of patients with a thicker temporal muscle.

Postoperative large trauma craniotomy; Skull coloboma prothesis; Subtemporal; External temporal

河南省南陽醫學高等專科學校第一附屬醫院神經外科(南陽 473000)

10.3969/j.issn.1003-8914.2016.24.035

1003-8914(2016)-24-3612-02

?成旺

2016-05-10)