自擬消腫方預防筋膜間室綜合征的臨床效果對照

田繼東,田衛東,吳 朔,馮康虎

(1.甘肅省中醫院,甘肅 蘭州 730050;2.甘肅衛生職業學院,甘肅 蘭州 730000;3.嘉峪關市第一人民醫院,甘肅 嘉峪關 735100)

自擬消腫方預防筋膜間室綜合征的臨床效果對照

田繼東1,田衛東2,吳 朔3,馮康虎1

(1.甘肅省中醫院,甘肅 蘭州 730050;2.甘肅衛生職業學院,甘肅 蘭州 730000;3.嘉峪關市第一人民醫院,甘肅 嘉峪關 735100)

目的 了解自擬消腫方預防筋膜間室綜合征的臨床效果。方法 治療組在保守治療的基礎上加用自擬消腫方湯劑,對照組給予常規保守治療。觀察兩組12 h、1 d、2 d、3 d、4 d、5 d、7 d傷肢腫脹、疼痛、感覺、末梢脈搏恢復等情況,測量傷肢筋膜室內壓,比較傷肢消腫率。結果 治療組筋膜室內壓24 h后明顯降低,優于對照組;傷肢消腫率24 h后明顯升高,優于對照組。治療組平均消腫時間短于對照組,有顯著性差異。結論 自擬消腫方通過抗血小板凝集、擴張血管、減輕再灌注損傷、促進組織修復等作用,發揮筋膜間室綜合征預防作用。

自擬消腫方;筋膜間室綜合征;臨床療效

筋膜間室綜合征(osteofascial compartment syndrome)是創傷后發生在四肢特定骨筋膜間隙內的進行性病變,即間隙內容物增加、壓力增高,致使間隙內容物(主要為神經干)與肌肉發生進行性缺血壞死。常見病因有:肢體擠壓傷、肢體血管損傷、肢體骨折內出血、石膏或夾板固定不當等。在不可逆的神經和肌肉損傷發生前進行早期診斷及筋膜切開,常可獲得較好效果,如早期不能及時診斷、筋膜延遲切開或筋膜切開減壓不完全,會發生不可逆的損害。我科對馮康虎主任醫師的經驗方消腫方進行加減,于2011年1月至2014年12月,早期預防四肢創傷后筋膜間室綜合癥42例,取得了很好的臨床效果,現總結如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

治療組42例,男35例,女7例;年齡最小16歲,最大65歲,平均(38.54±12.68)歲;病程最短為傷后3 h,最長為傷后3 d,平均為傷后1.5 d;前臂9例,小腿39例。對照組40例,男31例,女9例;年齡最小20歲,最大62歲,平均(37.25±13.25)歲;病程最短為傷后5 h,最長為傷后3 d,平均為傷后1.7 d;前臂8例,小腿35例。經SPSS 19.0統計軟件檢驗,兩組年齡、性別、病程無顯著性差異。

1.2 病例選擇標準

診斷標準:(1)患肢有擠壓等病史,腫脹并劇烈疼痛;(2)筋膜間隙觸之張力增高,明顯壓痛;(3)肌肉活動障礙,在前臂表現為手指伸屈障礙,在小腿則表現為足趾背屈及跖屈障礙;(4)筋膜間隙內肌肉被動牽拉疼痛,在前臂掌側間隙表現為被動牽拉手指伸直時,明顯疼痛,不能完全伸直手指,在小腿腔前間隙表現為被動牽拉足趾跖屈時疼痛,而在腔后深間隙則表現為被動牽拉足趾背屈時疼痛;(5)通過間隙的神經干功能障礙;(6)筋膜間隙測壓(Whiteside法),傷肢筋膜室內壓10~30mmHg。具備上述(2)(3)(4)(6)項表現,即可確診為早期筋膜間室綜合征。傷肢筋膜室內壓>30mmHg予以手術切開減壓,為脫落病例。

1.3 治療方法

入院后兩組均予以抬高患肢,甘露醇、β-七葉皂苷鈉等脫水常規治療,每小時監測筋膜室內壓,直至恢復正常3 d以上。入組后依據患者及家屬意愿,分為治療組和對照組,治療組在此基礎上給予中藥湯劑治療,筋膜室內壓<30mmHg后3 d停服中藥湯劑。

自擬消腫方藥物組成:川牛膝30 g,續斷30 g,枳殼30 g,郁金20 g,柴胡15 g,防己15 g,豬苓15 g,茯苓10 g,澤瀉10 g,澤蘭15 g,當歸15 g,紅花10 g,桃仁10 g,桑枝15 g,甘草10 g,大棗6 g,酒大黃5 g。水煎3次分次服,每日一劑。服藥后大便稀者減酒大黃量或去除酒大黃。

1.4 觀察指標

入院治療前,治療12 h、1 d、2 d、3 d、4 d、5 d、7 d觀察傷肢腫脹、疼痛、感覺、末梢脈搏恢復等情況,Whiteside法測量傷肢筋膜室內壓。癥狀消失且傷肢筋膜間隙周徑3 d無變化,認定3 d前為消腫時間。消腫率=(治療前傷肢周長-治療后傷肢周長)/治療前傷肢周長×100%。

1.5 統計學方法

使用SPSS 19.0統計學軟件,計量資料用t檢驗,計數資料用χ2檢驗進行統計學分析。

2 治療結果

治療組50例患者中,8例因傷肢筋膜室內壓>30mmHg脫落;對照組46例患者中,6例因傷肢筋膜室內壓>30mmHg脫落,均不進入統計。

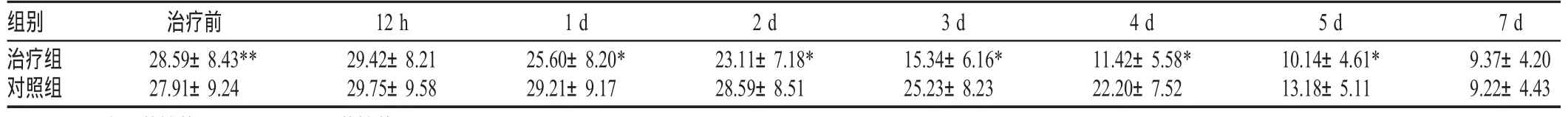

(1)治療組筋膜室內壓明顯降低,優于對照組(除12 h、7 d外),見表1。

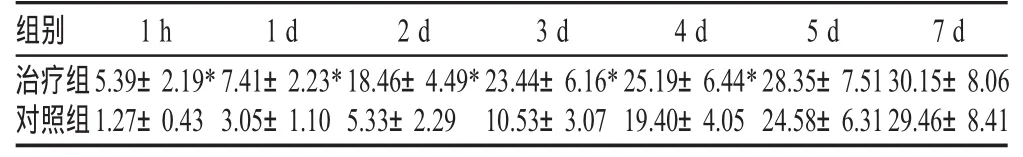

(2)治療組傷肢消腫率明顯升高,優于對照組(除5、7 d外),見表2。

表1 治療前后傷肢筋膜室內壓(±s,分)

表1 治療前后傷肢筋膜室內壓(±s,分)

注:*P<0.05,有顯著性差異;**P>0.05,無顯著性差異

組別1 d治療組對照組治療前12h 28.59±8.43** 27.91±9.24 29.42±8.21 29.75±9.58 25.60±8.20* 29.21±9.17 23.11±7.18* 28.59±8.51 2 d 3 d 4 d 5 d 7 d 10.14±4.61* 13.18±5.11 15.34±6.16* 25.23±8.23 11.42±5.58* 22.20±7.52 9.37±4.20 9.22±4.43

表2 治療后傷肢筋膜室消腫率(±s,%)

表2 治療后傷肢筋膜室消腫率(±s,%)

注:*P<0.05,有顯著性差異

組別 1 d治療組對照組1 h 5.39±2.19* 1.27±0.43 7.41±2.23* 3.05±1.10 18.46±4.49* 5.33±2.29 2 d 3 d 4 d 5 d 7 d 28.35±7.51 24.58±6.31 23.44±6.16* 10.53±3.07 25.19±6.44* 19.40±4.05 30.15±8.06 29.46±8.41

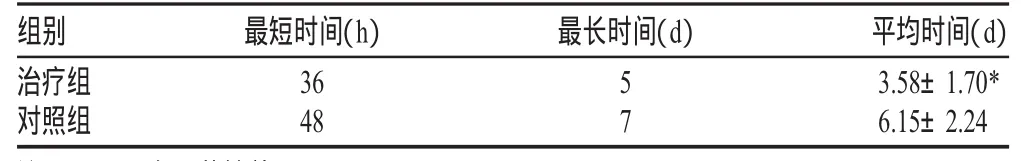

(3)治療組平均消腫時間短于對照組,有顯著性差異(見表3)。

表3 治療后傷肢消腫時間(±s)

表3 治療后傷肢消腫時間(±s)

注:*P<0.05,有顯著性差異

組別治療組對照組最短時間(h)36 48最長時間(d)57平均時間(d)3.58±1.70* 6.15±2.24

3 討論

3.1 筋膜間室綜合征的發病原因及臨床表現

筋膜間室綜合征是由骨、骨間膜、肌間隔、深筋膜形成的骨筋膜室內肌肉、神經因急性缺血、缺氧而產生的一系列早期癥狀和體征,又稱急性筋膜間室綜合征、骨筋膜間隔區綜合征;為骨折后血腫和組織水腫使室內容物體積增加或外包扎過緊、局部壓迫使骨筋膜室容積減小而導致骨筋膜室內壓力增高所致,當壓力達到一定程度可使供應肌肉的小動脈關閉,形成缺血—水腫—缺血惡性循環。缺血早期:瀕臨缺血性肌攣縮,及時處理恢復血液供應后,可不發生或僅發生極少量肌肉壞死,不影響肢體功能。較短時間或者程度較重的不完全缺血:缺血性肌攣縮,恢復血液供應后大部分肌肉壞死,形成攣縮畸形,嚴重影響患肢功能。廣泛、長時間完全缺血:大量肌肉壞疽,常需截肢,如有大量毒素進入血液循環,還可導致休克、心率不齊和急性腎功能衰竭。

3.2 筋膜間室綜合征的病理表現

骨筋膜室的室壁堅韌而缺乏彈性,如果室容積驟減或室內容物體積驟增,則骨筋膜室內壓力急劇增加,阻斷室內血液循環,使骨筋膜室內的肌肉和神經組織缺血。肌肉缺血后,毛細血管通透性增加,大量滲出液進入組織間隙,形成水腫,使骨筋膜室內壓力進一步增加,造成缺血—水腫—缺血惡性循環。

各種原因所致的傷肢外部受壓或內部組織腫脹,傷肢筋膜間隙內血管損傷或痙攣、血液瘀滯、局部血腫、血栓形成、組織內毛細血管滲透性增加、筋膜間隙壓力增高,在外部壓力解除后,局部血液循環雖然重建,但毛細血管內皮細胞會因再灌注損傷,致通透性增加,肌肉組織局部循環缺血性水腫形成,使內部壓力進一步增高,達到一定程度時,肌肉組織局部循環障礙,小靜脈回流受阻,小動脈灌注壓下降,甚至動脈關閉,毛細血管內壓力增高,血液成分向組織內滲出。由于血漿蛋白滲出,膠體滲透壓增高,使組織內壓繼續增高,導致已缺血腫脹的肌肉體積更大,間隙內壓力進行性升高,形成惡性循環,致使組織缺血性壞死[1]。組織壞死,肌紅蛋白、鉀離子、磷離子等酸性代謝產物、血管活性物質及組織毒性物質大量釋放,導致急性腎功能衰竭、心律失常、休克等嚴重并發癥[2]。肢體肌肉缺血性壞死,可導致晚期纖維化攣縮畸形,故早期診斷、早期治療是預防筋膜間室綜合征出現嚴重后果的唯一方法[3]。

3.3 自擬消腫方預防筋膜間室綜合征的優勢

針對本綜合征的保守治療主要有抬高患肢、脫水、高壓氧、動靜脈泵等,但因甘露醇、速尿等對低容量休克等有一定影響,故不利于早期救治。

祖國醫學對創傷有一定的救治經驗,我科在馮康虎主任醫師的帶領下,根據中醫[4]組方原則自擬消腫方,在預防筋膜間室綜合征形成、降低傷肢水腫方面取得了一定的療效。現代藥理研究表明,牛膝所含蛻皮甾酮具有較強的蛋白質合成促進作用,能促進損傷后軟組織修復[5]。續斷、枳殼的主要成分有擴張血管的作用[6],郁金[7]具有降血脂、降低血液黏稠度的作用,柴胡[8]含皂甙對多種致炎劑所致踝關節腫脹和結締組織增生性炎癥均有抑制作用。防己、豬苓、茯苓、澤瀉等藥物的主要成分有鎮痛、消炎、擴張血管、利尿作用。澤蘭活血祛瘀、利尿退腫,當歸、紅花、桃仁能抗血小板凝集、防止血栓形成、抗氧化和清除氧自由基。大黃可降低氧自由基損害及再灌注期血漿一氧化氮水平。自擬消腫方湯劑有效成分復雜,主要作用機理有待進一步探討。對于缺血早期、較短時間內出現或程度較重的不完全缺血的筋膜間室綜合征,在保守治療基礎上給予中藥自擬消腫方湯劑配合治療效果較好,為中西醫結合治療的新方法,值得進一步探討。

[1]胥少汀,葛寶豐,徐印坎.實用骨科學[M].3版.北京:人民軍醫出版社,2005.

[2]王亦璁.骨與關節損傷[M].4版.北京:人民衛生出版社,2007.

[3]田克,鄭重.筋膜間隙綜合征的診斷與治療[J].中國實用醫刊,2008,35(11):25-26.

[4]韋宗敬,陸國章.外敷中藥保守治療交通擠壓筋膜間隙綜合征[J].廣西醫學,2005,7(5):688-689.

[5]吳昌昊.蛻皮甾酮對人骨髓間充質干細胞體外生物學特性的影響[D].廣州:南方醫科大學,2010.

[6]王勉,秦揚.加味血府逐瘀湯治療高血壓64例療效觀察[J].中國熱帶醫學,2008,8(9):1594-1595.

[7]蘭風英.郁金的藥理作用及臨床應用[J].長春中醫藥大學學報,2009,25(1):27-28.

[8]張銳,陳阿琴.柴胡抗炎及免疫藥理學研究進展[J].中國獸藥雜志,2006,40(3):29-30.

R264

B

1671-1246(2016)11-0153-02