椎動脈型頸椎病的心理治療

安世林,李亞軍,宋玉蘭,何 霞

(1.甘肅中醫(yī)藥大學定西校區(qū),甘肅 定西 743000;2.定西市衛(wèi)校附屬醫(yī)院,甘肅 定西 743000;3.蘭州大學第二醫(yī)院定西醫(yī)院,甘肅 定西 743000)

椎動脈型頸椎病的心理治療

安世林1,2,李亞軍1,2,宋玉蘭1,2,何 霞3

(1.甘肅中醫(yī)藥大學定西校區(qū),甘肅 定西 743000;2.定西市衛(wèi)校附屬醫(yī)院,甘肅 定西 743000;3.蘭州大學第二醫(yī)院定西醫(yī)院,甘肅 定西 743000)

目的 研究心理治療對椎動脈型頸椎病(CSA)的影響。方法 選取椎動脈型頸椎病患者98例,按隨機數(shù)字表法分為A組(綜合保守治療:頸圍制動、頸椎牽引、針刺及推拿、超聲波治療和必要的藥物治療)與B組(綜合保守治療+心理治療)。健康水平檢測采用癥狀自評量表(SCL-90),療效評定根據(jù)國家中醫(yī)藥管理局《中醫(yī)病癥診斷療效標準》評定。結(jié)果 兩組治療前SCL-90各因子分無明顯差異,治療后患者的軀體化和心理癥狀均有所改善,但B組效果優(yōu)于A組(P<0.05)。結(jié)論 科學的心理治療可以明顯提高CSA的療效。

椎動脈型頸椎病;保守治療;心理治療

椎動脈型頸椎病(Cervical spondylosis of vertebral artery type,CSA)又稱頸性眩暈、椎基底動脈缺血綜合征,屬于頸椎病的常見類型,以眩暈為突出表現(xiàn)。本病系由頸椎退行性改變,導致椎骨內(nèi)外平衡失調(diào),椎動脈及交感神經(jīng)受壓迫或刺激,致使椎基底動脈管徑或走行改變,因血流障礙、腦供血不足而引起眩暈、頭昏、視物模糊、失眠、耳鳴、記憶力減退及平衡障礙等,嚴重時有體位性猝倒,發(fā)作與頸椎側(cè)彎后伸或頸椎旋轉(zhuǎn)有關(guān),部分患者會出現(xiàn)頸肩枕部疼痛伴頸部活動不利[1]。隨著電腦與私家車的普及,本病發(fā)病率逐年上升,有的患者還會出現(xiàn)嚴重的心理障礙。有研究表明,軀體疾病患者焦慮及抑郁癥患病率可達40%[2,3],而頸椎病患者焦慮、抑郁癥患病率高達56.67%與78.17%,嚴重影響患者生活質(zhì)量[4]。本文通過分析CSA患者心理狀況,了解CSA患者心理特征,探討心理治療對CSA患者的影響,為促進患者康復提供科學依據(jù)。現(xiàn)報告如下。

1 資料與方法

1.1 病例資料

來源:本組98例為定西市衛(wèi)校附屬醫(yī)院2012年7月至2015年12月的住院患者。

病例納入標準:(1)符合國家中醫(yī)藥管理局《中醫(yī)病證診斷療效標準(1994年)》中CSA的診斷標準[1];(2)具有典型的CSA臨床表現(xiàn)而影像學檢査未見明顯異常,且排除其他疾病者;(3)年齡18~70歲,性別不限;(4)病程1周~24個月;(5)能配合檢查并堅持治療者;(6)自愿參與研究,且簽署知情同意書者。

排除標準:(1)不符合納入標準者;(2)臨床上無主訴與體征而影像學檢查出現(xiàn)異常,無法用現(xiàn)有指標判斷治療效果者;(3)其他原因引起眩暈者;(4)合并肝腎功能異常或有心腦血管、惡性腫瘤、內(nèi)分泌(糖尿病)等嚴重原發(fā)性疾病及精神疾病者;(5)妊娠期、哺乳期及體弱不能耐受本研究治療方案者;(6)年齡小于18歲或大于70歲者。

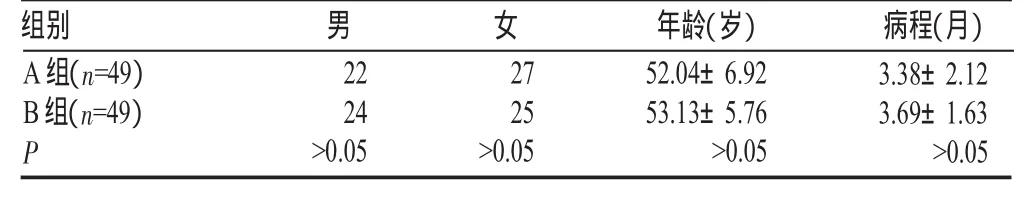

按住院順序采用隨機數(shù)字表法將患者分為A組(綜合保守治療)49例,B組(綜合保守治療+心理治療)49例。兩組一般資料(見表1),差異無顯著性,具有可比性。

表1 兩組一般資料比較(±s)

表1 兩組一般資料比較(±s)

組別 男 女 年齡(歲) 病程(月)A組(n=49)B組(n=49)P 22 24 >0.05 27 25 >0.05 52.04±6.92 53.13±5.76 >0.05 3.38±2.12 3.69±1.63 >0.05

1.2 治療方法

A組:常規(guī)CSA綜合保守治療,包括頸圍制動、頸椎牽引、針刺及推拿、超聲波治療和必要的藥物治療。B組在A組基礎上早期介入健康教育、心理疏導、認知行為療法直至治療結(jié)束,具體包括中醫(yī)導引行氣法、轉(zhuǎn)移注意力法;CSA發(fā)作期,因疼痛、眩暈造成功能障礙并由此產(chǎn)生敏感、焦慮、偏執(zhí)情緒時,要求患者身心放松,調(diào)息、調(diào)神,將注意力集中于頸肩舒緩的揉法、拿法等帶來的舒適感中;恢復期,疼痛、眩暈癥狀緩解,功能改善,患者易出現(xiàn)認知偏差甚至消極或中斷治療的想法,此階段用釋疑法向患者科普CSA的發(fā)生、發(fā)展和轉(zhuǎn)歸知識,并進行認知功能教育,使其對目前的狀態(tài)保持良好的認知和行為控制,并積極參與功能鍛煉與保守治療,鞏固療效,避免復發(fā)。兩組治療均由同組醫(yī)師完成,心理治療由具備心理咨詢資質(zhì)的醫(yī)師完成。

1.3 療效評價標準

采用癥狀自評量表(Symptom Checklist90,SCL-90)[5],在兩組患者入院時和治療7周后,嚴格按照自己真實感受獨立填寫,對于填寫困難者可由調(diào)查者按實際情況真實填寫。臨床療效根據(jù)國家中醫(yī)藥管理局《中醫(yī)病證診斷療效標準》制定[1]。治愈:原有癥狀消失,肌力正常,頸、肢體功能恢復正常,能參加正常勞動和工作;好轉(zhuǎn):原有癥狀減輕,頸、肩、背疼痛減輕,頸、肢體功能改善;未愈:癥狀無改善。

1.4 統(tǒng)計學方法

所有數(shù)據(jù)采用SPSS 18.0統(tǒng)計軟件進行處理,計量資料采用均數(shù)±標準差(±s)表示,計數(shù)資料采用卡方檢驗。P<0.05為有顯著性差異。

2 結(jié)果

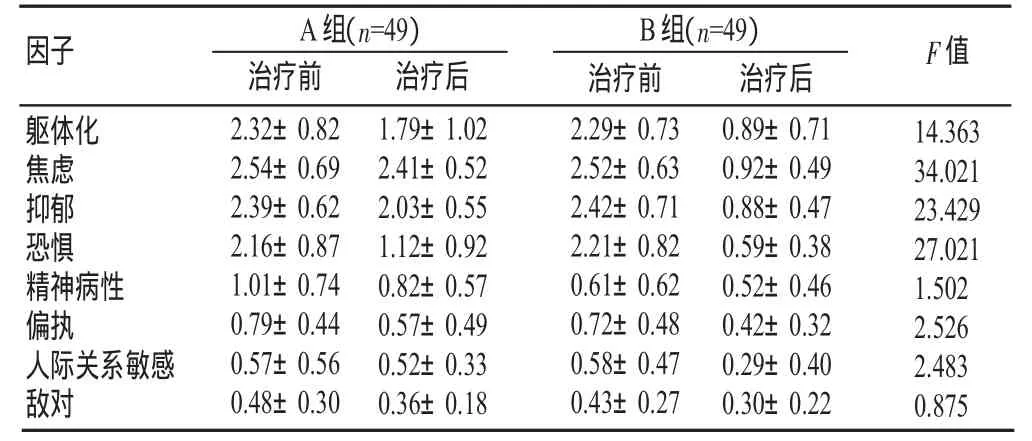

2.1 治療前后兩組SCL-90評定結(jié)果比較

治療前兩組患者均存在不同程度的心理問題,其中軀體化98例(100.0%)、焦慮53例(54.1%)、抑郁38例(38.8%)、恐懼34例(34.7%)、偏執(zhí)9例(9.2%)、人際關(guān)系敏感7例(7.1%)、精神病性5例(5.1%)、敵對3例(3.1%)。以焦慮、抑郁為主的患者病程均<100天;以恐懼、偏執(zhí)、人際關(guān)系敏感為主的患者病程均>180天。入院時兩組患者SCL-90各因子分差異無顯著性(P>0.05);治療后,兩組患者SCL-90各因子分均有所下降,但B組各因子分低于A組(P<0.05),結(jié)果見表2。

表2 兩組患者治療前后SCL-90各因子分比較(±s,分)

表2 兩組患者治療前后SCL-90各因子分比較(±s,分)

因子軀體化焦慮抑郁恐懼精神病性偏執(zhí)人際關(guān)系敏感敵對B組(n=49)治療前 治療后A組(n=49)治療前 治療后 F值2.32±0.82 2.54±0.69 2.39±0.62 2.16±0.87 1.01±0.74 0.79±0.44 0.57±0.56 0.48±0.30 1.79±1.02 2.41±0.52 2.03±0.55 1.12±0.92 0.82±0.57 0.57±0.49 0.52±0.33 0.36±0.18 2.29±0.73 2.52±0.63 2.42±0.71 2.21±0.82 0.61±0.62 0.72±0.48 0.58±0.47 0.43±0.27 0.89±0.71 0.92±0.49 0.88±0.47 0.59±0.38 0.52±0.46 0.42±0.32 0.29±0.40 0.30±0.22 14.363 34.021 23.429 27.021 1.502 2.526 2.483 0.875

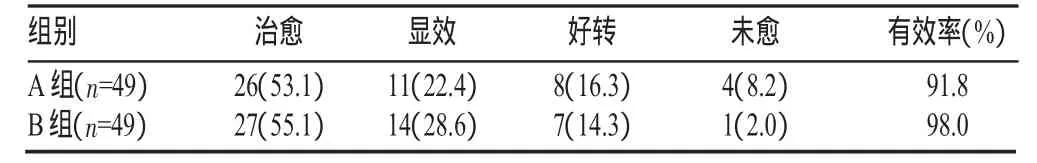

2.2 兩組療效比較

兩組療效差異有顯著性(P<0.05),結(jié)果見表3。

表3 兩組療效比較[n(%)]

3 討論

目前CSA的發(fā)病機理尚不明確,多數(shù)學者認為椎—基底動脈系統(tǒng)缺血是患者出現(xiàn)眩暈的主要原因,系因椎動脈直接受壓、梗阻或椎動脈叢受刺激而引起動脈管壁痙攣所致。健康人左右椎動脈的血流量和壓力相當,若因某種因素使兩側(cè)椎動脈血流量相差明顯,則壓力也不相同,壓力高的一側(cè)血液代償性流向壓力低的一側(cè),這就使椎—基底動脈系統(tǒng)血供減少,從而引起眩暈,甚至出現(xiàn)短暫性腦缺血。目前椎動脈型頸椎病的治療主要有手術(shù)治療和保守治療兩種方法,手術(shù)治療創(chuàng)傷大且風險高,因此保守治療成為患者的首選,其機理為:(1)緩解血管痙攣,改善血流速度和循環(huán),提高腦血流量;(2)神經(jīng)系統(tǒng)的良性調(diào)節(jié);(3)糾正頸椎解剖位置,恢復其力學平衡。CSA病程纏綿易反復、癥狀多,往往伴隨嚴重的不良心理疾患;對CSA患者除常規(guī)治療外,心理治療也應受到重視,治病不治人已落后于現(xiàn)代醫(yī)學模式發(fā)展[6]。本研究證實,按照生物—心理—社會醫(yī)學模式身心兼顧、疾病治療與心理調(diào)理同時進行將使療效大增。

本研究中,兩組患者治療45天后,癥狀和體征均顯著改善,軀體化、焦慮、抑郁等因子分明顯降低,提示綜合保守治療可以改善CSA患者的軀體癥狀與不良心理反應;B組采用綜合保守治療的同時進行心理治療,患者心理疾患的好轉(zhuǎn)極大地促進了軀體癥狀的減輕,痊愈率、顯效率均高于A組(P<0.05)。既往多注重對CSA疾病本身的治療,忽略了其伴發(fā)的心理障礙。現(xiàn)代醫(yī)學模式要求治病的同時治人(心理調(diào)適),身心兼治全面康復,才能取得最佳療效。因此,關(guān)注CSA患者心理問題,加強心理治療對于提高療效及患者生活質(zhì)量具有重要意義。

[1]國家中醫(yī)藥管理局.中醫(yī)病證診斷療效標準[M].南京:南京大學出版社,1994.

[2]Yirmiya R.Depression in medical illness:The role of the immune systrn [J].West JMed,2000,173(2):333-336.

[3]尹曉濤,王家同,虎曉岷,等.接受物理治療的頸椎病康復患者心理健康水平與其人格特征[J].中國臨床康復雜志,2006,10(22):7-9.

[4]姚雄,姚凱,范晶晶,等.頸椎病患者焦慮抑郁情緒及心理倫理干預的研究[J].中國醫(yī)學倫理學,2010,23(5):61-62.

[5]張明圓.精神科評定量表手冊[M].長沙:湖南科技出版社,1998.

[6]楊文清,王俊卿,郭克鋒,等.頸椎病患者心理障礙研究[J].中國康復理論與實踐,2007,13(6):583-584.

R681.5+5

B

1671-1246(2016)11-0156-03