微博動員、維權倡議與記者的利益表達機制

馮強 李孝祥

摘要 本文以一起記者被打事件為例,分析了推動維權活動展開的兩個相互交織的因素——微博與意見領袖,并探討新媒體環境中記者維權倡議和利益表達的實踐空間。研究發現,微博在s事件動員過程中發揮的作用包括事件直播和可視化,建構群體認同,傳播抗爭訴求和展開話語博弈等,進而促成了輿論共鳴;“意見領袖型”記者起到了居間聯絡和組織動員的作用,這包括建構虛擬組織、情緒動員和聯絡制度性社會資本等。本文最后討論了新媒體環境中記者維權活動的可能性及局限。

關鍵詞 記者維權;微博動員;意見領袖

中圖分類號G219 文獻標識碼A

作者簡介 馮強,武漢大學信息管理學院博士后,新聞與傳播學院講師,湖北武漢430072;李孝祥,武漢大學新聞與傳播學院博士研究生,湖北武漢430072

在我國新聞從業者人數增長的同時,記者被打現象也時常發生,近年來有關新聞屢屢見諸報端。2014年8月16日,中鐵十四局的在建隧道出現山體滑坡,致使5人被困。央視記者在現場采訪時遭粗暴阻撓,并被多人毆打。2015年1月21日,南方都市報記者在深圳一海鮮山莊暗訪當地警員聚眾吃“娃娃魚”時,被多名警察毆打。2月6日,深圳都市頻道記者在陪同執法人員調解糾紛時,遭到商家阻撓,被致眉骨受傷。

受制于權力規制和商業利益,部分當事媒體會對此類事件進行低調處理,安撫被打記者,致使事件無法獲得公開報道和廣泛傳播。但具有較高權益意識和能動性的新聞人(包括被打記者)也可能圍繞事件進行集體闡釋和動員,爭奪對事件的定義權,并試圖影響事件的解決方式。目前學界的抗爭行動研究主要聚焦于農民、工人、業主等群體,較少論及記者的維權活動。為此,本文擬以一起記者被打事件(以下簡稱“S事件”)為個案,分析記者被打后,當事記者、同事、同行和公眾的社會動員、關系運作和維權表達的機制,并試圖探討新媒體時代記者維權倡議和利益表達的實踐空間。

一、個案概述:“S事件”始末

2014年5月18日,中部地區某都市報(以下簡稱“C報”)的機動部記者s接到一條新聞熱線,對方舉報本市H區某村干部在該村農莊大擺酒席,并可能存在鋪張浪費和借機斂財情況。接到熱線后,s決定去核實真相。到達該村后不久,他便被該村一盯梢男子發現并盤問,并被掐住脖子。當s出示記者證后,對方依然沒有罷休,最終被多人暴打一小時余。后s被警察帶回,并前去醫院檢查,背部和臉部存在多處挫傷和淤痕。事件發生后,s的單位同事很快發布微博,對s予以同情和聲援。晚上,報社領導來探望s,許諾已安排一個版曝光該事件,并配以圖片和評論。

翌日(5月19日),該報并未刊出任何有關此事內容,該報官方微博也悄然刪除了最初對該事件的轉發與評論,同時該報領導還要求s刪除相關微博和帖子。報社管理層的暖昧態度,打人者未受處理和本地公安部門微博對事件的含糊通報等情勢激起s單位同事的憤怒。他們紛紛通過微博表達抗議,并組建QQ群開展動員,討論抗爭策略,還積極聯絡外地媒體將事件曝光出去。網絡輿論很快發酵,成為當日網絡熱點事件。

第三日(5月20日),南方都市報、新京報等紙媒紛紛報道此事。C報在“今日關注”版用半版報道該事件,同時配以編者按。當日,省記協和H區委的相關負責人來看望和慰問S;第四日(5月21日),C報在“今日要聞”版通告事件進展,主要內容是省記協對毆打記者行為的譴責及本地政府官員的探望慰問。5月29日,c報在“特別報道”版用整版報道事件的后續情況。事件最終以六名行兇者被拘留,被打記者獲得工分和獎金等方面的補償,并獲得休養至月底等形式結束。

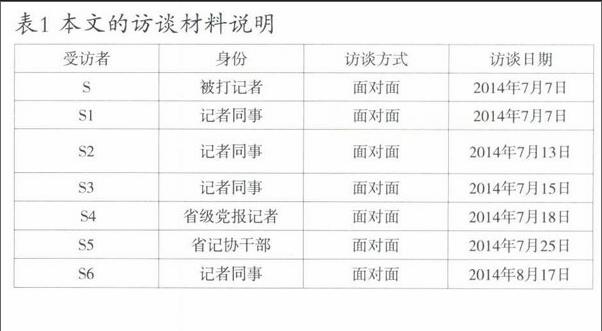

本研究通過以下多種方式收集研究資料。一方面,筆者搜集了記者s及其同事圍繞事件發表的微博、評論及他們的轉發網絡;全程跟進整個維權倡議過程,記錄和留存相關材料;參考與s事件相關的媒體報道。另一方面,筆者對當事人、四名參與抗爭的當事人同事、一名當地省委黨報記者及一名省記協干部進行了深度訪談(表1)。在征得對方允許后,對訪談過程進行了錄音。并遵照學術規范,采用了匿名處理。

二、微博在記者維權倡議活動中的作用

作為一種社會化媒體,微博具有參與、公開、對話和連通性等傳統媒體所不具備的特征,并較少受到政治控制,動員風險也較低,能夠有效降低社會動員的成本。借助微博的快速、即時、裂變式的傳播特征,在遭遇突發事件時,能打破傳統信息障礙,讓社會公眾同步了解事態進展。具體而言,微博在本次記者被打事件中發揮了如下作用:

(一)直播事件進展,使事件“可視化”

在“S事件”中,微博為被打記者的即時發聲和“圍觀者”迅速表達觀點提供了有效的渠道。2014年5月18日23時15分,也即記者被打當晚,其同事S6發布第一條新浪微博,介紹當事記者s采訪時,被多人毆打致傷,同時微博告知所在單位、知名媒體人和當地政府、公安局,并呼吁紀委介入調查,警方嚴懲兇手。截至翌日,轉發量很快達到500余條。

另外,在S被打的第二天凌晨5點鐘左右,剛在醫院檢查完畢,身體尚極度疼痛的s便用匿名非認證的微博賬號發表了《把悲傷留給自己》的長微博,詳細還原被打過程:

此刻是凌晨3點30分,過快的心率和頭部的暈脹感令我輾轉反側。右手腫部的脹痛感,提醒著我白天那一個半小時的遭遇:一記記耳光雨點般扇在我臉上,一群面目猙獰的怪獸,抬起它們的蹄磅,踐踏著我的肉軀……

與普通弱勢群體相比,記者通過微博來進行維權抗爭所受到的關注度更高,影響更為廣泛。長微博在凌晨發布后,很快引來大量轉發。僅在當天便有300條左右的轉發量。通過轉發,長微博也引起部分知名博主和廣大網友的轉發和評論。這些評論既有對當事記者的同情支持,亦有對c報和當地政府處理措施的強烈不滿。

(二)建構群體認同,展開界限激活

與資源動員范式的傳統社會運動理論不同,新社會運動理論關注運動過程中的認同和表達問題,對認同的闡釋基于對共識形式的探討。認同很重要的建構方式是通過劃分“我們”和“他們”的界限,并通過各種話語動員和表達方式展開抗爭互動,從而建構群體認同,也即“共識動員”。

在本次事件中,當事記者發表微博后,便很快被自己的同事轉發,同事S6在轉發時配以評論,義憤填膺:

這就是我的兄弟!這就是那個被惡人羞辱之后還對工作留有熱情眼里噙著淚嘴角還帶著笑的兄弟!可是我們拿什么撫慰我們的兄弟!?夜半入睡,輾轉反側無法入睡,肺被氣炸,我們拿什么!(2014-5-19 06:38)

在這條微博表征的話語體系中,“他們”是打人者,是惡人,“他們”羞辱了“我們的兄弟”;“我們”是指被打記者的同事,“被打記者”是自己人。因此,“拿什么”來幫助自己人,是義不容辭的事情。通過這種感情色彩強烈的評論,“我們”和“他們”的群體界限開始被激活。

另外,報社刪除官方微博,要求s刪除發表的有關微博以及消極處理等行為,引起了記者群體的憤慨,這也促進了群體的內部認同。認證為c報記者的@x小豆在19日上午8點20分轉發并評論了S的微博,其對報社處理態度的不滿溢于言表,他的這條微博引起了近百條轉發:

稿子競然被和諧了!只字不提。呵呵,責任媒體。百姓情懷……連為你賣命盡責采訪的員工都無法保護,還談什么百姓情懷??……

許多人把有關認同的一些要求看成是某種形式的自我表達,甚至自我放縱。S1指出:

“如果不以這個為節點來行動,可能以后被打的是我們;最后,我們站起來為這件事發聲。”

S3也認為,“我們”聲援s事件,是出于私人感情,也是出于日后自身采訪安全等的考量,因為此類事情也可能發生在“我們”身上。

(三)展開社會動員,傳達維權抗爭的訴求

互聯網的興起對制度化政治參與和政治發展具有積極的影響,也可能成為非制度化政治參與的重要渠道;在線社區討論的參與者更為廣泛,同時參與成本更低。通過微博,同質性群體可以把事件和抗爭信息傳遞到更多異質性群體,微博具有橋梁和中介作用。

在社會運動中,集體要求除了認同之外,還有“計劃”訴求和“地位”訴求。S1指出,維權的計劃訴求主要是以下層面:全面真實的呈現事件;向被打者道歉賠償;依法處理打人者;另外,對本報社記者新聞采訪權保護性措施的建立,也是本次抗爭的重要計劃訴求。

地位訴求指“行動者屬于體制內一個業已確立的類別,它因此理應享有其成員應該享有的一些特定的權利與尊重。”通過微博等新媒體發聲,呼吁社會尊重記者的新聞工作權利,也成為重要的地位訴求。在這次事件中,集體要求表現為應尊重和保護記者的人身權和采訪權。S1認為:

“發微博就是因為第一天所在媒體并沒有做這樣的報道,我們希望能引起更多的人注意,讓更多人知道這件事。也讓讀者認識到,做記者并不是像他們想象的那么容易,因為現在很多網友,仇富、仇醫生、仇記者,有很多對職業的誤解。我們希望把我們的生存狀態和工作狀態表現出來。”

s6也認為:

“現在我們同行都有這個感受,做記者職業帶來的成就感不如以往,收入不如以往,記者的尊嚴不如以往。現在出去就不用被人尊重,人身安全都得不到保障。”

通過以上訪談可知,通過本次維權活動,呼吁社會尊重新聞工作,維護新聞人的尊嚴和聲望。也是重要目的。

(四)微博場域博弈,爭奪話語權

微博具有公共性和互動性的特征,不同位置行動者的關系與角色可以透過微博分析和呈現,因此微博可以被視作一個話語實踐和話語權爭奪的場域。在本次事件中,H區公安分局(以下簡稱“H分局”)與當事記者群體在微博場域中展開了話語權博弈,三方的話語表述都涉及到事件的起因和定性等,他們都通過微博來進行議程設置,進而引導輿論。

5月19日13:30分,H分局發布一條與事件相關的微博,并概述了事件的起因及進展:

5月18日中午一時許,我局接到報警,稱捉到小偷。民警到達現場后將雙方帶回調查,了解到是某報社記者在暗訪過程中被人打傷。我局目前已行政拘留三名打人的違法人員,案件仍在進一步調查辦理中。

在s3看來,H分局這條微博的言論太偏向于袒護打人者:

“說得這么曖昧,就是盡可能地撇清這個事情,進一步袒護打人者,搞得像一場誤會。我這報警有小偷,原來是記者搞暗訪,錯打了。這與原本知道他是記者,后來誣蔑是小偷,完全是兩碼事。”

這條微博也引發了c報記者的質疑和憤怒。一名c報記者轉發說:

打人者報警之后,把記者帶進棋牌室,又毆打逼問了一個多小時,警方才出現,其中是否有默契?出警時間是否符合規定?記者已說明身份,對方仍不由分說地打人,這個算是在暗訪過程中被打傷?請警方嚴查細節,給媒體人一個合理的答復!

在公共輿論等方面的壓力下,H分局改變話語表述立場,并在18:08分發布微博,說明C報記者是在暗訪時被人打傷:

“打人者污蔑記者是小偷并撥打110報警。警方查明真相后于昨晚拘留了三名打人者,目前另外三名打人者也已歸案。”

通過微博可見,公安部門的立場發生明顯變化。H區政府的官方微博也于當日22:13分發布長微博,通報事件經過和調查處理情況,內容包括當地領導高度重視,要求切實維護記者的合法采訪權利,并給予打人者行政拘留、罰款和道歉等處罰,同時對村委會主任立案調查。

三、“居聞聯絡”:“意見領袖”型記者在網絡維權抗爭中的組織動員

新媒體的出現給抗爭活動提供了“發聲”的工具,而意見領袖的參與、動員和關系運作,則改變了集體行動無組織、弱動員和低效率的問題。在本案例中,多位受訪者在訪談中指出,s6在維權抗爭過程中發揮了居間聯絡、組織動員的作用,是組織行動的“帶頭人”。受訪者S2指出:

我覺得S6發揮了很至關重要的作用,如果不是因為他這個人,這次事情就跟以前的事件一樣,可能就一下子過去了。這個事件真的是內部人鬧開的,vXS6為首。我覺得他是一個非常有正義感的人。這個事情如果不是因為他,絕對不會鬧得這么大。一個是他本身很有正義感,另外一個就是他在外面的人際關系網鋪的很成熟,包括新京報的劉剛啊等等,都是通過他知道這個事的。

來c報之前,s6曾在南方日報擔任記者數年,并多有建樹。來到C報后,他很快成為該報知名記者,并曾作為特派記者做過日本地震采訪等國內外重大事件報道,這意味著他在c報具有較高的地位和較多的話語權,即具有較高的社會資本。在本次事件中,作為意見領袖,他的組織和動員方式如下:

(一)建構虛擬組織,策劃抗爭劇目

抗爭者可以利用開放性的社交媒體將信息傳遞到外部群體,也可以利用具有封閉、互動特性的虛擬社區來團結和動員內部群體。在事件發生后,s6迅即組建了一個QQ群,QQ群成員主要是s的同事及朋友。s6帶領著群里成員,并將事件的最新進展通告其他成員。成員們也會在這個虛擬組織里討論分工問題,比如派誰送飯,派誰來搜集事件信息等等。從這點也可以看出意見領袖借助社交媒體,改變了行動者之間的無組織狀態。維權群體通過持續互動、信息共享和規劃行動方案,為維權抗爭做好了先期準備。

在抗爭中,行動者可以對議題進行框架化(framing)。框架化過程通過敘述(narrative)的方式,能夠形成“什么是問題”的共識,同時為找出“問題的原因”以及“如何解決問題”的答案創造條件;通過這種方式,框架化過程有助于加強參與者的共識。在本次事件的抗爭過程中,通過QQ討論群,抗爭群體可以即時互動地展開群體內部交流,組織和討論行動策略、統一口徑等,實現對問題的框架化。

s6提出,如果報社不能妥善解決該事件,他會考慮辭職。此外,他也借助虛擬組織策劃下一步的行動,即策劃新的“抗爭劇目”(contentious repertoires)。受訪者s3指出:

s6帶頭來組織一個維權小團隊,一直在跟進和參與這個事情的進展,甚至做好了與報社的博弈,s6甚至說要辭職,做好了辭職的準備。如果你達不到我們的要求,我們的要求也不會出格,我們甚至有下一步的行動,比如考慮了靜坐和快閃等等。

顯然,這不同于普通維權群體特別是弱勢群體的街頭運動。街頭運動運用包括越軌在內的行為方式來達到吸引媒體報道的目的,而記者本身就是媒體資源的使用者,他們可以利用各種方式向所屬的媒體管理層施壓,并提出訴求,進而得以曝光。例如,作為報紙資深記者,S6便給該報數名領導發短信:

“希望老總能夠頂住壓力,把稿子發出來。”(s6)

(二)展開情緒動員,蓄力維權活動

維權抗爭與情感表達緊密相連。維權抗爭運動的發生,亦是一個情感動員的過程。在新媒體時代,情感表達有了新的方式,如博客、微博、短信、視頻等。楊國斌認為,網絡事件中的情感表達可以分為兩種:一種以悲情為主,伴有同情和義憤;一種則是戲謔,其格調是調侃和幽默。事件本身的震撼性及描述事件的方式可以激發網民情感,刺激網絡互動。

通過那篇長微博也可以看到,s6的同情和義憤情緒撲面而來:

“獲悉我的同事今天被多名男子毆打致傷,震驚!氣憤!心緒難平!……”

這種情緒化表達背后的情感有以下三種:對事件的憤怒;對被打者的同情;對打人者的譴責。這條微博很快被廣泛轉發。另外,在事件發生后的3天中(18-20日),s6發布或轉發了與該事件有關的24條微博,內容涉及其他媒體人士對事件的關注和評論,以及對本地部門處理進程的轉發評論。

情緒可以團結和動員維權群體、形成對問題的共識和解決方案,開展有效、有力的維權活動。在本次事件中,意見領袖型記者利用社交媒體來傳達同情和悲憤情緒,很好地動員了群體情感。一方面,悲憤情緒經由微博等社交媒體迅速地在報社內部與媒體同行之間擴散和濡染。另一方面,情緒化的表達經由微博,走進公共空間,喚起了公眾對被打記者的同情和打人者的憎惡,從而有效地建構了公共輿論。

(三)動員社會關系網絡,連接制度性社會資本

媒介動員中的社會資本分為制度性社會資本與非制度性社會資本。前者指結構化的、需要依托國家權力的正式運作而發揮作用的資源,如國家和地方制度安排中的規則、程序和機構等,媒體曝光也可以作為制度性社會資本;后者是指沒有被制度化和結構化的社會資源,如個人身份和私人關系網絡等。記者身具意見領袖和公共知識分子的特征,擁有較多的非制度性社會資本,這源于其在工作過程中積累的人脈資源和社會經驗。記者也具有較多的制度性社會資本,這是因為他們具有較多的媒介近用權,比如借助媒體曝光,這使得他們在抗爭互動中處于有利位置。當他們權益受到損害時,便可以動用這些社會資本來展開維權抗爭。

在本次事件中,記者s6具有較為強大的非制度性社會資本,這包括其個人知名記者的身份及大量的人脈資源。作為C報知名記者,他在當地具有較高的社會聲望,因此具有很強的社會動員效果。在他發布長微博后,便很快被廣泛轉發,連H區人大某常委也轉發了S6的這篇微博,并@H區公安分局,要求其:

“請認真調查,若屬實,應嚴肅處理,并將處理情況告我知。”(5-19,00:36)

另外,s6來到c報之前,曾經是《南方日報》的記者,他與“南方系”記者具有良好的私交關系,而“南方系”記者以做出大量有影響力的調查報道而著稱。在本次事件的動員過程中,具有“南方系”背景的《新京報》是最早采訪和刊登這一事件的外地媒體。《新京報》記者劉剛在5月19日10:12分轉發了s6的微博,并評論:

“H省發行量影響力最大的都市報記者被毆打,報紙竟然一個消息都沒有,記者何其心寒!”

隨后劉剛采訪了被打記者s,在12:03分,新京報官網首先刊登并報道記者s被野蠻毆打的事件和經過。具有數百萬粉絲的《新京報》官方微博隨即轉發該報道,并配以漫畫。事件也迅速得到廣泛關注和傳播,并很快形成輿論共鳴,成為當日輿論的重要議程,從而為事件的最終解決爭取到了輿論支持。

四、新媒體環境中記者維權活動的實踐空間

在傳統媒體時代,記者受制于媒體的制度安排、社會結構和組織利益之網,其話語表達和利益訴求缺乏多元化的渠道,維權活動也容易陷入困境。這是因為,記者被打問題常常折射出公權與新聞輿論監督的沖突,例如“S事件”、深圳“娃娃魚”事件等。在問責制度下,地方政府傾向控制新聞來源,希望地方媒體不報自家省內丑聞。另外,在屬地化管理方式下,媒體的管理權歸屬當地黨委和政府,地方政府掌握媒體的人事權和財政權,能夠對媒體進行直接控制。地方政府有多重規訓化的機制與策略,這包括“打招呼”,采用通稿、施壓等等。該省記協一位干部認為,區級政府影響省級媒體相關報道的途徑有多種:

“日常打招呼,跟你領導打個電話。再就是通過省委宣傳部,它一個要求就是保持和諧,保持輿論環境的穩定。不管是省還是地方,最怕就是出現輿論上面的波動,如果出現就很頭疼。所以在官方上,宣傳部門都是一致的想法是這樣的。很容易達成一致。”(ss)

如是,地方政府的“捂蓋子”行為和媒體管理層的自我設定傾向,往往讓本地記者的維權陷入無力境地。

新媒體技術降低了民眾參與和討論公共事件的成本,并為情感塑造和共鳴提供了新工具,也為不同層次和不同類型的群體提供了話語討論的公共空間。與弱勢群體的維權抗爭活動相似的是,新媒體特別是微博在記者維權活動中也起到了以下作用:直播事態進展,使事件“可視化”;建構群體認同,展開界限激活;展開社會動員,傳達抗爭訴求;微博場域博弈,爭奪話語權,同樣也包括意見領袖的組織動員作用等。在“s事件”中,由于所在媒體的沉默和失語,促使被打記者同事連續發布微博,展開動員。在脫離當地控制網絡的外地媒體和去地域性傳播的新媒體的交互作用下,被打事件才有了公開傳播的機會。

通過s事件亦可發現,與普通群體乃至底層群體相比,記者維權具有多種優勢。首先,作為擁有較高社會地位的知識精英,記者被打具有“新鮮感”,也富于沖突性或戲劇性,也就容易引起社會關注,獲得媒體的密集曝光。其次,記者被打背后往往折射出公權或私利阻礙媒體輿論監督職能的實踐,記者工作實踐中私人權利(例如人身權、財產權等)的受損意味著對公共利益的侵害,因此記者被打具有個體問題公共化的天然屬性。再次,記者群體擁有更多的媒體近用權、社會話語權、輿論策動能力及社會關系網絡等,這意味著其發起動員的成本較小,改變事件走向的效能較強,在話語博弈中也往往能占到上風。最后,與弱勢群體分散、孤立甚至各自為戰的維權抗爭相比,記者職業共同體更具凝聚力,記者被打容易引起單位同事和其他媒體同行的聲援。在s事件中,基于友情和道義,外地媒體記者迅速調查并報道此事,繼而引起全國多家媒體的關注、轉發和報道,最終形成報道浪潮和輿論合力。這些媒體的立場也都趨向于譴責打人者,同情被打記者。以上種種優勢均使得記者維權活動與弱勢群體存在很大差異,畢竟,如學者李艷紅等所指出的:

“在今天中國的政治經濟格局下,處于社會底層,在社會和文化資源上處于相對弱勢的社會群體要想近用傳媒,通過傳媒來賦權自身的抗爭,則可能存在更多障礙。”

盡管s事件引起了社會廣泛關注,但微博信息每日更迭,不同的事件與新聞不斷登上公眾“議程”。受制于注意力的零和博弈效應,本次事件也很快被其它信息所淹沒。另外,“社會運動的目標是推動社會政策乃至社會文化的改變,這是一個長期和反復的過程,單一的抗爭或倡導手法很難達到目的。”在本次事件中,盡管被打記者獲取了較多的物質和精神安慰,但其訴求也只集中于要求嚴厲處理打人者和所在媒體的積極曝光,其維權活動未能形成更深遠的制度性訴求。在全國范圍內,記者被打的事件與新聞不時發生,媒體人的同仇敵愾的動員和輿論聲援仍然在不斷地重復著。