馬克·呂布 在1/125秒中品味生活

王若思

馬克·呂布(Marc Riboud)1923年6月24日出生于法國里昂,法國著名攝影師。馬克·呂布是新中國成立后首位獲準進入中國拍攝的西方攝影師,從1957年起多次訪問中國,留下很多經典照片。1957年發表了報道中的第一張圖片,觀察和記錄了在中國發生的若干歷史事件,以來自東方的延伸報道而著稱。主要作品有:《The Three Banners of China》(中國三面紅旗)、《Face of North Vietnam》、《Visions of China》。

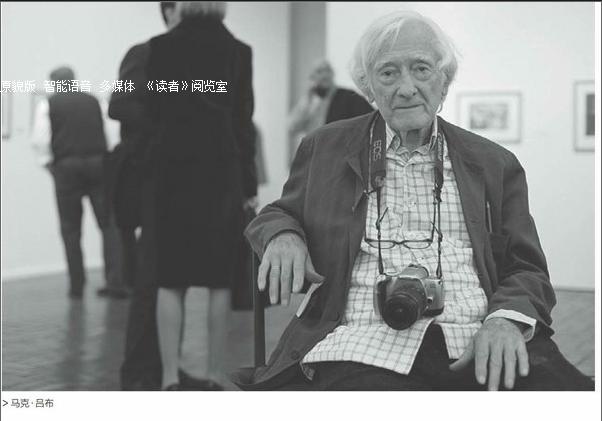

馬克·呂布(Marc Riboud)1923-2016,被稱為“中國人民的老朋友”,是影響了一代人的法國攝影師。他是1949年新中國成立后第一位獲準進入中國拍攝的西方攝影師,他一生中先后22次到訪中國,從毛澤東、周恩來到鄧小平,從“百花齊放”、“文化大革命”到改革開放后的廣州、深圳街頭,沒有任何一個西方攝影師像他那樣了解和想要了解中國。35萬張底片,記錄了中國半世紀的悲欣,也記錄了一位攝影師的執著信念與生命軌跡。但是在馬克·呂布看來,“那些照片只是一些瑣碎的細節,它們不代表任何觀點與價值判斷,更無法為中國的歷史變遷提供見證。”

馬克·呂布晚年罹患帕金森癥。2016年8月31日(法國當地時間8月30日),馬克·呂布逝世于法國巴黎,享年93歲。他曾經的助手、學生和摯友肖全,恰好在7月出版了新書《跟著馬克·呂布拍中國》,這本來是給這位亦師亦友的攝影師的93歲獻禮,卻成為了一種深刻而特殊的悼念。

行走的攝影師

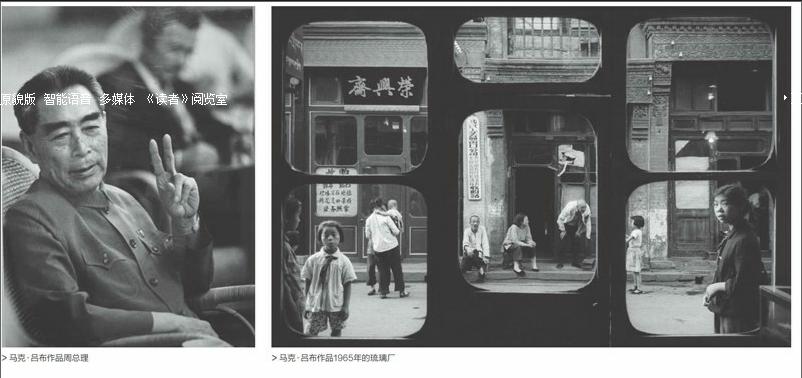

馬克·呂布最著名的兩張照片,一張是1953年拍攝的《埃菲爾鐵塔的油漆匠》(Eiffel Tower Painter),這張照片也是他的成名作和進入法國馬格南圖片社的入場券。另外一張是1967年拍攝于美越戰爭時期的《槍炮和鮮花》,記錄了華盛頓反戰大游行中17歲女孩簡·羅斯(Jan Rose Kasmir)用鮮花對抗槍炮的歷史性時刻。可以說,這兩張照片是讓馬克·呂布可以走進攝影史的佳作。而大多數中國人更加熟悉的,則是他所拍攝的飲酒的毛澤東和抓拍周總理在會談中舉出“剪刀手”的肖像照片。這張照片拍攝于周恩來總理和當時的法國教育部長會晤時,周總理伸出兩根手指說:“我在法國只學到了兩樣東西,一個是馬克思主義,一個是列寧主義。”在攝影的造詣和影史的地位上,馬克呂布或許無法與布列松或卡帕比肩。但是沒有人像馬克·呂布那樣行走和拍攝,這令他獨一無二,無人能及。

1956年9月,也就是在拍攝《埃菲爾鐵塔的油漆匠》之后的第三年,馬克·呂布接到周總理發給他的訪華拍攝邀請,他的簽證有效期從1957年1月1日起。這是新中國對西方攝影師所發出的第一份邀請,馬克·呂布則一天也沒有延誤,拿到簽證后,他先從加爾各答飛到香港,從香港徒步過橋到達深圳羅湖關口,坐火車到廣州,再從廣州飛到北京,開啟了他為期5個月的中國之行。

在當時的歷史背景下,新中國在西方世界的眼中是封閉、神秘和危險的。那時中法尚未建立外交關系,和新中國建立外交關系的西方國家更是寥寥無幾。馬克·呂布能作為新中國成立后首位訪華拍攝的攝影師是背后幾點特殊原因。首先,和其他歐洲民主國家相比,法國對于社會主義思潮的態度更加開放和支持。從上世紀50年代末期開始,法國共產黨在國際工人運動和世界社會主義運動中嶄露頭角,發揮過重要的影響。另外,馬克·呂布1956年在印度生活工作的時候,通過自己的關系間接聯系到當時訪印的周恩來總理,才能夠獲得了這來之不易的訪華邀請。當然,這趟旅程能夠最終成行,最重要的原因還是得益于當時中國內地轟轟烈烈的“百花齊放”政治運動。雖然這短暫的文化春天僅僅維持到1957年4月底整風運動的開始,但是這難得的歷史機遇已經被攝影師馬克呂布牢牢地抓住了。

從1949年到文革結束的這段時間里,攝影在中國作為服務政治的宣傳工具,是被嚴格管控在極少數人手中的。除了媒體記者和照相館,中國民間是不存在攝影的。在這種歷史隋境下,必然造成個人角度和看法的缺席。作為建國后第一位訪華的西方攝影師,馬克·呂布用自己的鏡頭記錄下了1957年熙熙攘攘的天安門廣場、天橋大街的雜耍賣藝人群、單位門前“百花齊放、百家爭鳴”的標語牌、鞍山工廠食堂中用餐的工人,還有飲酒的毛主席等等。他的攝影與當時中國清一色的的宣傳式攝影完全不同,以一個西方人的視角,聚焦普通中國民眾生活的方方面面,為當時的中國社會留下了極為珍貴的影像資料。他所拍攝的美術學院里的人體教學場景,在法國展出的時候還曾一度被認為是假照片,因為人們認為在毛澤東時代的中國,是不可能存在人體藝術的。

攝影記者和他曾擔任馬格南圖片社歐洲部總裁和副總裁的身份,為馬克·呂布的行走提供了機遇。土耳其、伊朗、阿富汗、巴基斯坦、印度、中國、越南……他是一個漫游者,但是他的漫游又因攝影而成為了每個人都可以分享的視覺敘事。他的鏡頭里記錄了許多珍貴的歷史畫面,并不僅僅屬于那個時代,也屬于每一個個體。越南戰爭爆發后,馬克呂布又成為唯一獲得準許進入越南拍攝的攝影師,他拍攝的胡志明登上了1969年《LOOK》雜志的封面……可以說,馬克呂布通過他的攝影向我們講述和介紹了,英國人稱之為“關注攝影師”的新聞主義向更個人的、立場更鮮明的藝術蛻變的漫長過程。

攝影師之眼

1923年,馬克·呂布出生于法國里昂附近的小鎮saint Genis Laval一戶富庶的家庭,他的父親是一位銀行家。他的一位哥動ean Riboud是世界上最大的油田服務公司Schlumberger的前總裁;另一位哥哥Antoine Riboud是達能公司的創辦者和總裁,2002年去世。馬克·呂布14歲的時候,父親把自己在參加一戰和全球旅行時隨身攜帶的心愛之物——一臺柯達袖珍型相機(Vest-Pocket Kodak)送給他,讓不善言辭的馬克·呂布學會觀察這個世界。

青年時代,馬克·呂布成為了一名建筑工程師,這段經歷也讓他對于線條和光影保持敏感,他的照片經常采用具有視覺沖擊力的幾何構圖,在任何時候,他都不會放棄照片的形式感。這種傾向在馬克·呂布的早期作品中體現得更加強烈。這或許也與馬克·呂布在初入影壇時受到布列松的指點與影響有關,布列松曾贊賞他的幾何眼光,并鼓勵他走向攝影的道路。他的代表作品《北京琉璃廠古玩店窗口》,幾乎是每一個攝影專業學生在構圖課程中都會學習到的一張經典“教材”。