電視節目模板可版權性的經濟學分析*

朱慧

電視節目模板可版權性的經濟學分析*

朱慧

隨著電視節目模板產業的發展,電視節目模板的可版權性問題受到日益關注。但是,現有的對電視節目模板的法律分析存在明顯局限性。因此,以“版權制度服務于經濟效益”的觀點為基礎,構建一個電視節目模板版權的博弈模型,分析不同版權保護下電視節目模板生產所獲得的社會福利。根據博弈模型的分析得出:政府的版權政策選擇取決于電視節目模板的創作固定成本,即創新性較強的電視節目應采取嚴格版權保護,必要時提供創作補貼;創新性較低的電視節目應不實施版權保護;創新性一般的電視節目應實施松散的版權保護。

版權 電視節目模板 經濟分析 博弈模型

一、前言

隨著全球電視媒體業的持續發展,跨國電視媒體公司之間的電視節目模板(Te1evision Program Format)交易量也逐漸增多,因此形成一個規模較大的新產業:電視節目模板產業。根據《Frapa Report》統計,2006~2008年間全球電視節目模板產業的總貿易額已突破93億美元,并繼續保持高速增長趨勢。①隨著電視節目模板交易量的迅速增長,關于電視節目模板的版權糾紛案件數量也逐漸增多。侵權案件的增加使得電視節目模板的可版權性問題受到日益關注。遺憾的是,電視節目模板在長期以來都被認為屬于“創意”范疇,因此大多數國家并沒有將其納入到《著作權法》。這就導致版權侵權案的原告往往以敗訴告終,從而使得創作者難以彌補創作電視節目模板帶來的巨大固定成本。其后果是抑制電視節目模板產業創新水平的提高,并造成電視節目模板相互抄襲成風的普遍現象。隨著時間的推移,電視節目模板的版權保護問題開始受到司法界的重視與關注,國際上將電視節目模板定性為“作品”并納入《著作權法》的呼聲也越來越高。例如1996年英國議會推出法案試圖將電視節目模板納入到《著作權》法的范疇,然而因為電視節目模板的法律定義不夠清晰,該法案最終沒有獲得通過。將電視節目模板納入版權范疇的主要困難是法學界對電視節目模板缺乏一個明確的法律含義,從而無法精確區分其是屬于“創意”或是“作品”范疇。由于法律含義的定性困難導致其無法僅靠法律手段來解決電視節目模板的劃分問題。另外,電視節目模板版權的不同劃分也會對社會福利產生不同影響。因此為電視節目模板確立版權需要考慮其帶來的成本收益問題。顯然現有的法律學者無法回答應不應該為電視節目模板確立版權,也無法回答不同版權配置下帶來的社會福利大小。為此,本文結合知識產權經濟學的相關知識,通過構建一個關于電視節目模板版權的博弈模型,從社會福利最大化的經濟角度來探討究竟將電視節目模板劃分為“創意”還是“作品”范疇更加合理。

二、現有的法律分析與困境

英國、美國與荷蘭等國司法界曾嘗試對電視節目模板的概念進行法律意義上的界定,但結果以失敗告終。學術界對其含義的界定也始終沒能達成共識。由于法律概念的界定存在困難,法律界對電視節目模板究竟應劃分為“創意”或是“作品”爭論不休。

1.電視節目模板的“創意”法律分析

雖然世界各國的版權法在具體內容上有著差別,但核心思想都是相似的,即版權法只保護“表達性作品”(expressive works)而不保護“創意”(idea)。學術界有學者認為電視節目模板達不到版權的法律標準,應將其劃分至“創意”類別。斯皮爾伯利(2004)將電視節目模板定義為一種由各種活動組合而成的流程,而流程安排無法納入到版權法的保護中去。也有學者認為電視節目模板是介于“創意”與“作品”之間的半成品。此類半成品難以達到版權法的保護標準。筆者認為,電視節目模板是由一系列行為、有形或無形物品所組成的流程安排。此類流程安排往往具有較大固定成本,同時又存在較強的可復制性,因而別人能以低邊際成本進行標準化生產。因此,一方面電視節目模板擁有類似知識產品的公共特性,使其容易存在搭便車行為;另一方面,版權保護的缺失意味著原創者難以彌補其固定成本。Landes和Posner(2005)指出確立產權可以防止此類公共物品的搭便車行為。但是,Richard(2003)認為,如果確立產權的成本與收益不相配,那么“去產權化”是最好的辦法。現有的法律分析著重于概念的界定,從而無法評價電視節目模板的版權確立后所帶來的社會損益問題。

2.電視節目模板的“作品”法律分析

更多的法律學者建議將電視節目模板歸納到“作品”類別里。袁婧華(2010)將電視節目模板的創作流程分為五個步驟,并詳細分析電視節目模板從創意到成品的過程,得出電視節目模板并非是單純的“創意”,而是一個由“創意”驅動并且具有標準生產流程的“作品”。具體地,即模板制作者以流程安排為基礎,通過投入大量固定成本創作出所需的一系列元素。正如Robin(2011)指出,電視節目模板是剔除所有可變因素后剩下的不變因素的集合。這些不變元素包括主題、風格、動作、氣氛與背景音樂等。但并不是所有“作品”都能符合版權的確立標準。在版權確立方面,現行的標準是根據獨創性與可復制性來判斷其作品的可版權性。電視節目模板的可復制性是顯而易見的,正如Lisa(2009)所說,電視節目模板是由一系列可復制元素構成。電視節目模板產業的快速興起就得益于其較強的可復制性。如央視購買英國BBC節目《gobring》節目模板并推出 《幸運52》、浙江衛視 《中國好聲音》購買荷蘭 《The voice》節目模板等這些案例都充分說明電視節目模板具備可復制性。但是,對于獨創性的判定司法界卻有著明顯的不同。英美法系普遍按照“額頭流汗”標準來判定作品的獨創性(劉永剛,2005)。而大陸法系要求較高創作高度的作品才滿足獨創性條件 (任自力和曹文澤,2006;高斐,2010)。兩種不同的判定標準代表著兩種層次的版權保護程度。英美法系的版權申請標準較為寬松,模仿者只需對原創作品進行稍小改動即可獲得版權保護,從而造成市場上存在大量相類似的作品。因此在英美法系國家中對侵權的認定主要取決于法官的司法力度。而大陸法系的版權申請標準較為嚴格,只有具備明顯原創性的作品才能獲得版權保護。明顯原創性意味著模仿者對原創作品進行高度模仿易被認定為侵權,因此只能對其進行低程度的模仿。而低程度模仿難以與原創作品形成替代關系。所以大陸法系類似于嚴格的版權保護。顯然,不同程度的版權保護可能導致社會福利的巨大差異。而法律學者難以對此問題做出回答,他們爭論的焦點往往局限于法律概念的界定。

現有的法律分析無法回答應不應為電視節目模板確立版權保護,也無法回答究竟應為電視節目模板實施嚴格的還是松散的版權保護。基于此,筆者嘗試從經濟效益最大化角度出發,構建一個關于電視節目模板的版權博弈模型,分析在不同版權保護下其所能帶來的社會福利。

三、一個關于版權的博弈模型

基于Arno1d P1ant(1934)的研究思路,構建一個關于電視節目模板的版權博弈模型,嘗試分析確立版權導致的消費者剩余以及社會福利問題,將分別考慮以下三種情況:無版權保護下的社會福利;嚴格版權保護下的社會福利;松散版權保護下的社會福利。

1.相關假設

一個地區存在兩個廠商:廠商A為電視節目模板原創者,廠商B為電視節目模板復制者。版權的保護強度分為:無版權保護、嚴格版權保護與松散版權保護。如無版權保護,廠商B直接復制廠商A的電視節目模板,雙方形成古諾競爭。在嚴格版權保護下,廠商B只能選擇購買版權;在松散版權保護下,廠商B可選擇購買版權,亦可選擇非法復制。筆者假定無論廠商B購買版權或非法復制,雙方的產品都為完全替代產品。②由于電視節目的盈利方式為出售廣告,因此可假設電視節目的主要消費人群為廣告購買者,即廣告商。單個廣告商在一個時期只能購買一個電視節目廣告,當購買電視節目廣告獲得的效用v大于廣告的購買價格p時,廣告商才愿意購買廣告。廠商A與廠商B向廣告商收取的價格相同。令v的區間為[0,1],那么廣告的需求函數為D(p)=dv=1-p。由于兩個廠商的電視節目完全替代,廣告商選擇任何一個廠商都獲得相同效用。兩廠商的博弈階段分為三個時期:一是廠商A研發并播放電視節目;二是廠商B選擇購買、非法復制或退出市場;三是廠商A選擇維權或不維權。三個時期結束后電視節目不再受歡迎,博弈過程結束。

2.無版權保護下的均衡分析

在無版權保護下,第一時期廠商A獲得所有壟斷利潤;第二時期廠商B選擇直接復制,兩廠商形成古諾競爭;第三時期廠商A無法選擇維權,兩廠商依然維持古諾競爭。假設廠商A與廠商B的利潤函數分別為:

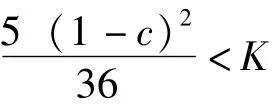

節目模板的固定成本,滿足F′>0,F′′<0。其中δ是電視節目的獨創性程度。首先,第一時期廠商A是市場唯一的壟斷者。將公式(1)對求導可得廠商A的均衡產量;根據廣告需求函數D=1-p可得均衡價格;將與x1代入公式(1)可得廠商A在第一時期獲得的利潤。第二時期兩廠商進行古諾競爭,將式(1)與(2)分別對和求導可得第二時期的均衡產量:。將均衡產量代入需求函數可求得均衡價格。最后將均衡產量與代入式(1)與式(2)可得兩廠商第二時期的均衡利潤:。第三時期廠商A無法選擇維權,兩廠商依然維持古諾競爭。由此可得,在無版權保護下當時,廠商A才愿意進行電視節目模板的生產。接下來我們考察無版權保護下的社會福利,社會福利公式為:

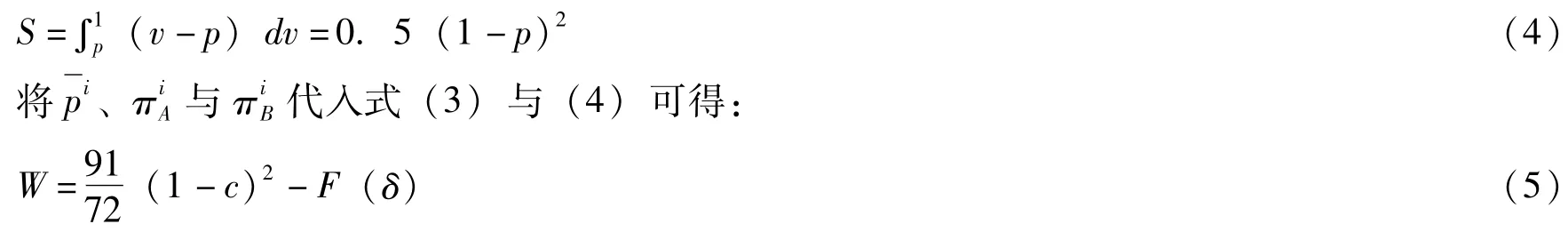

其中S1,S2,S3分別為三個時期的廣告商剩余;與為兩廠商時期的均衡利潤,其中i =1,2,3。廣告商剩余S可簡化為:

3.嚴格版權保護下的均衡分析

當實施嚴格版權保護時,兩廠商的博弈選擇發生改變。此時,廠商B只能選擇購買版權。如果廠商A不出售版權,則廠商A在三個時期都成為市場的唯一壟斷廠商;如果廠商A出售版權,則在第二、第三時期與廠商B形成古諾競爭。我們首先考慮不出售版權時廠商A的均衡利潤以及社會福利。若廠商A不授予版權,則其成為市場上唯一的壟斷廠商,享有所有壟斷利潤。此時廠商A的利潤函數為:

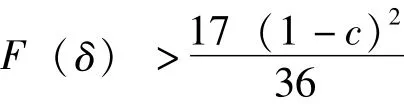

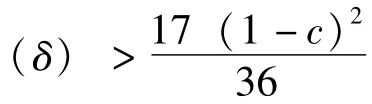

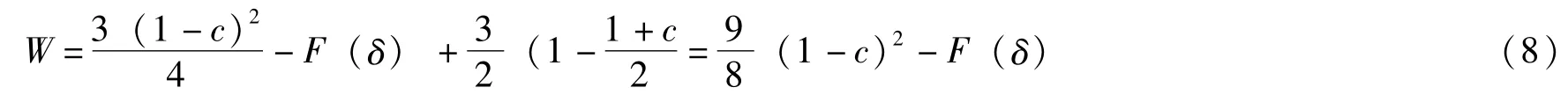

其中xi為廣告商對廠商A的電視節目廣告需求。將對xi求導可求得廠商A的壟斷產量為。根據需求函數可得壟斷價格。將與代入公式(6)可得均衡時的壟斷利潤:。明顯地,當固定成本時,廠商A選擇進入市場。最后求社會福利W:

由公式(8)可知,嚴格版權保護下廠商A壟斷生產的社會福利少于無版權保護時的社會福利。由此可得推論2:

推論2:在嚴格版權保護下,如果廠商A不向廠商B售予版權,那么當固定成本廠商A選擇進入市場。此時廠商A獲得三個時期的所有壟斷利潤,該利潤大于無版權保護下所獲得的利潤。

4.松散版權保護下的均衡分析

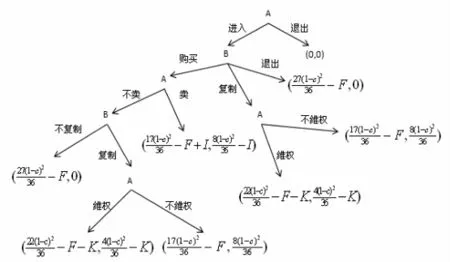

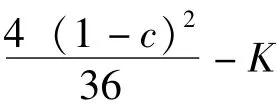

最后考察在松散版權保護下兩廠商的均衡利潤以及社會福利。在松散版權保護下,廠商B可以選擇購買版權,亦可以選擇非法復制。廠商B根據版權費用I的值以及廠商A的維權威脅來確定是否購買版權;當廠商B選擇非法復制時,廠商A需要付出成本K去阻止廠商B的侵權。其中K為政府版權保護強度q的函數,滿足K′<0;K′′>0。當政府的版權保護強度q越大時,廠商A的維權費用K就越小。當廠商A維權后的利潤大于不維權的利潤時,廠商A的維權威脅是有效的。維權成功使得廠商B承擔罰款G,此時廠商B購買版權是適合的,為簡單起見筆者假設K(q)=Q。當廠商A維權后的利潤少于維權前的利潤時,廠商A的維權威脅是無效的。因此,在松散版權保護下廠商A需要根據壟斷利潤損失、版權費用I以及維權費用K三者的大小確定是否進行維權,而廠商B根據版權費用I與廠商A的維權威脅來確定是否購買版權。在松散版權保護下兩廠商的利潤函數分別為:

圖1 博弈圖

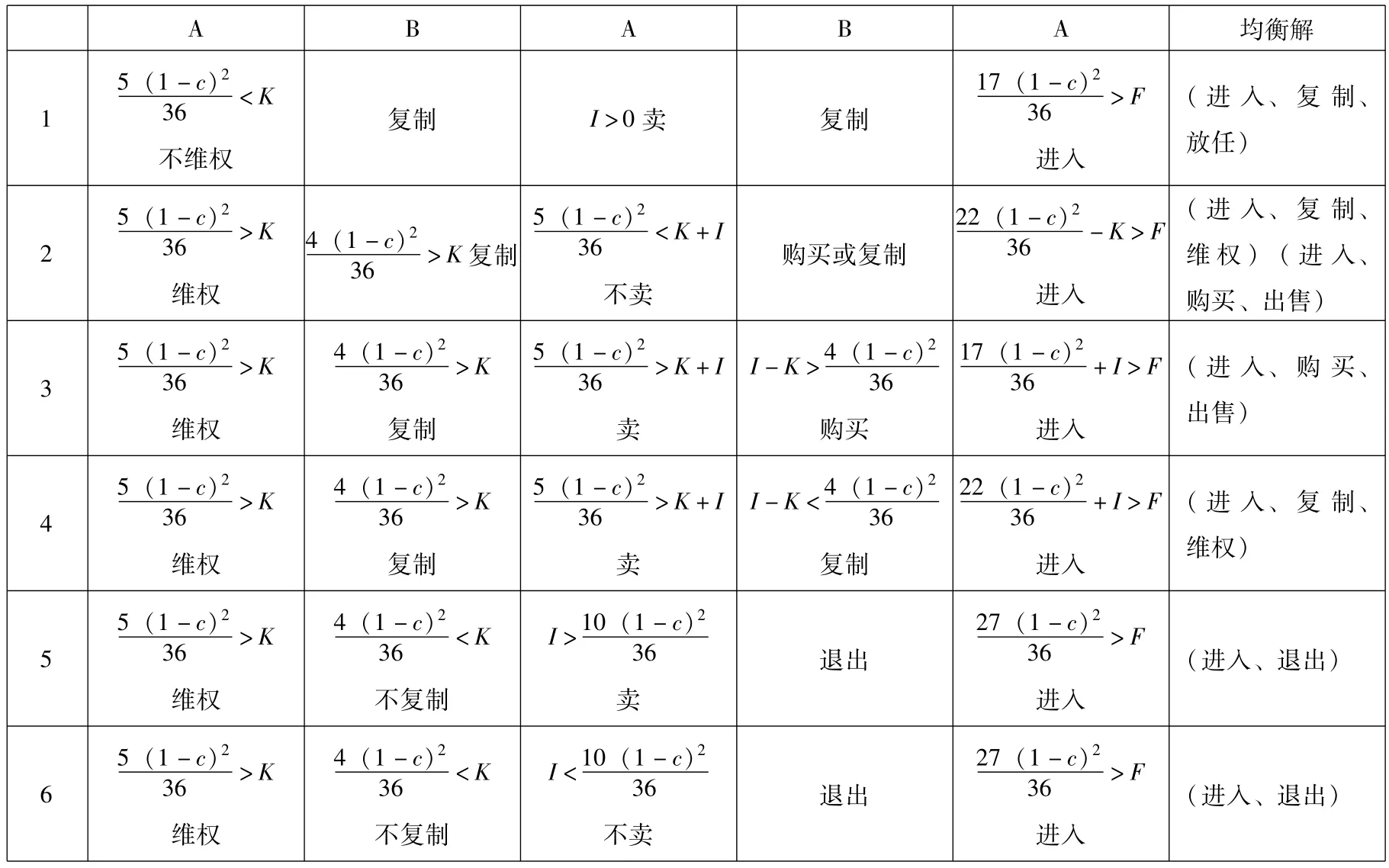

表1 松散版權保護下的博弈均衡解集

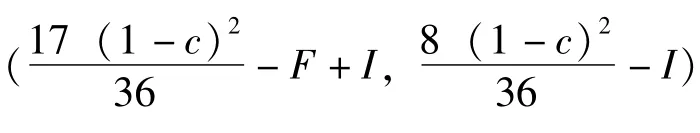

在序號(2)中,當廠商B選擇非法復制時,廠商A在第三時期選擇維權維持壟斷地位。雖然維權費用只涉及支付的轉移,不影響最終的社會福利。但廠商A在第三時期的壟斷地位減少了社會福利;在序號(4)中,博弈的均衡解為第一時期廠商A選擇不出售版權,第二時期廠商B選擇非法復制,第三時期廠商A選擇進行維權。以上兩種情況所帶來的社會福利是相同的,都為:

序號(5)與序號(6)的博弈均衡解為第一時期廠商A選擇不出售版權,第二時期廠商B選擇退出市場,第三時期廠商A成為市場的唯一壟斷者。因此,這兩種情況下廠商A在三個時期都是市場的唯一壟斷者,均衡時的壟斷利潤與嚴格版權保護下的社會福利相一致:

綜上所述,在松散版權保護下序號(1)、序號(2)中廠商B購買版權時以及序號(3)三種情況下所獲得的社會福利最大。以上分析均假設廠商A的固定費用足夠小,因而不影響廠商A進入市場的選擇。

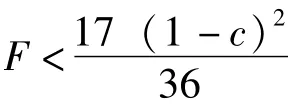

5.政府的版權保護選擇

四、結論與展望

本文在現有法律框架下電視節目模板的可版權性:一部分法律學者建議將電視節目模板歸納為“創意”范疇,即不對其實施知識產權保護;另一部分學者建議將其劃分為“作品”范疇,即對其實施嚴格或松散的知識產保護。但由于法律學者對電視節目模板的概念界定意見不一,法律界對電視節目模板的可版權性問題仍存在較大爭議。

為此,本文提出了“版權制度服務于經濟效益”的觀點,拋開對法律概念界定的爭論,并基于Arno1d P1ant(1934)的研究思路分析不同版權劃分下所帶來的經濟效益。如不確立版權保護帶來較大的社會效益,那么我們應維持現有的法律制度;反之,則修改現有的《著作權法》中關于著作權的確立條件,為電視節目模板確立明確的版權。具體分三種情況分別考察:(1)無版權保護時的社會福利;(2)嚴格版權保護時的社會福利;(3)松散版權保護時的社會福利。根據分析得出:社會福利的大小取決于政府的版權選擇以及制作電視節目模板時的固定成本F。

因此可嘗試對電視節目模板進行適當的分類并給予不同的版權保護方式和程度,以此來解決電視節目模板的版權保護問題。電視節目模板形式多樣,具體而言可分為連續劇、真人秀節目、紀錄片等多種不同的類型,相應地可以根據不同類型的電視節目模板形式的固定成本,考慮確立不同類型的版權保護政策。首先,對于創新性要求很低的電視節目模板,由于創作所耗費的固定成本較低,因此一律不實施知識產權保護,放開市場競爭,提高社會福利。例如,對于連續劇而言,創新程度和固定成本均較低,應放開市場允許競爭,不給予知識產權的保護,讓更多的影視制作企業和機構參與進來。當下各家網絡視頻公司也紛紛自制網絡劇,并獲得了一定的收效,這也足以證明對于這類電視節目模板適應于市場競爭而非法律保護。其次,對于創新性要求非常高的電視節目模板,一律實施嚴格知識產權保護,必要時發放政府補貼鼓勵創新。例如,對于紀錄片而言,強調真實性和非虛構性,要求大量的跟隨拍攝和細節展示,創新要求和固定成本都較高,因此可考慮給予嚴格的法律知識產權保護,以此激勵更多大型的、史詩性的、創新性的紀錄片的創作。最后,對于創新性要求一般的電視節目模板,政府應采取松散的版權保護,并合理控制版權保護強度。例如,對于真人秀節目,有連續劇的故事情節,也有跟蹤拍攝的記錄元素,但達不到紀錄片的真實性,過度地強調了娛樂性,此類作品創新性一般,可采取松散的保護方式,版權保護程度不宜過強。

①Frapa Report 2009,來源://http:www.frapa.org/。

②廠商B不一定完全模仿廠商A的電視節目模板,但其總體的節目流程以及形式是類似的。如湖南衛視《我們約會吧》與江蘇衛視《非誠勿擾》節目形式高度類似、《幸存者》與《我是名人》高度類似、央視《幸運52》與BBC博彩節目《go bring》節目流程高度類似等。因而筆者放寬假定其為完全替代產品。

③筆者假設此時固定費用足夠少,從而不影響廠商A的進入選擇,關于固定費用的影響將在后文中詳述。

[1]陳昌柏:《知識產權經濟學》,北京:北京大學出版社,2003年。

[2]高翡:《確定著作權侵權否:判定作品獨創性較為棘手》,北京:《中國新聞出版報》,2010年6月24日。

[3]羅莉:《電視節目模板的法律保護》,西安:《法律科學》,2006年第4期。

[4]劉永剛:《知識產權之勞動財產權說》,北京:《科技與法律》,2005年第3期。

[5][美]威廉·蘭德斯、[美]查理德·波斯納:《知識產權法的經濟結構》,金海軍譯,北京:北京大學出版社,2005年。

[6]任自力、曹文澤:《著作權法:原理·規則·案例》,北京:清華大學出版社,2006年。

[7][英]薩利.斯皮爾伯利:《媒體法》,周文譯,武漢:武漢大學出版社,2004年。

[8]袁婧華:《電視節目模式創意》,北京:中國廣播電視出版社,2010年。

[9]Lisa Logan.The Way Forward:TV Format Protection under Unfair CompetitionLaw in the United States,United Kingdom and France.Entertainment Law Review,2009(3):87-92.

[10]Moran,A1bert.&Ma1bon,Justin.Understanding the Global TV Format.Eng1and:Inte11ect Books Press,2006.pp.130-131.

[11]P1ant,Arno1d,The economic aspects of copyright in books[J],Economica,1934,1:67-195.

[12]Richard,A.Epstein.Steady the Course:Property Rights in Genetic Materia1.Advances in Genetics,Vo1(50),No.1,2003,pp.153-194.

[13]Robin,Meadow.Te1evision Formats:The Search for Protection.California Law Reviews,Vo1(58),1970. p1169.

[責任編輯 潘 莉]

F204;D923.41

A

1000-114X(2016)04-0037-11

朱 慧,浙江工商大學經濟學院副教授,博士。杭州 310018

*本文系浙江省哲學社會科學規劃項目“應對‘中等收入陷阱’挑戰的知識產權制度研究”(項目號14NDJC145YB),教育部人文社會科學重點研究基地重大項目“產業自主創新與知識產權制度研究:以民營經濟為視角”(項目號13JJD790030),教育部省部共建人文社會科學重點研究基地浙江工商大學現代商貿研究中心項目“中國流通產業空間集聚效應及其影響因素研究”(項目號12JDSM18YB)的階段性成果。