環境價值鏈的碳審計評價指標體系的構建

●李孟哲

環境價值鏈的碳審計評價指標體系的構建

●李孟哲

低碳經濟已成為國際社會的共識,需要采取合理方式對企業進行碳審計評價來提高企業低碳管理能力。本文以環境價值鏈為審計內容,圍繞企業碳審計評價,采用層次分析法,從企業的基礎活動與輔助活動兩方面構建包含目標層、準則層、指標層共計18個具體指標的企業碳審計評價指標體系,以期對審計人員進行碳審計評價指標的選取有所幫助。

低碳經濟 環境價值鏈 碳審計

價值鏈基本理論最初由美國哈佛大學邁克爾·波特教授提出,隨著國家逐步提高環境保護的要求以及社會公眾環保意識的增強,企業的經濟效益和生態環境效益通過產品的設計、生產、營銷到回收等產品全生命周期中的一系列價值增值環節得以實現,這就構成了企業的環境價值鏈。

低碳經濟作為一種以低能耗、低污染、低排放為目標的經濟發展模式,已經成為國際社會的共識。各國已提出一些措施來規范企業的碳排放問題,包括采取碳稅、碳關稅征收或設立碳交易市場來促進低碳經濟的發展。在此背景下,如何對企業環境價值鏈進行有效的碳審計評價體系已成為審計工作研究中面臨的問題。

一、環境價值鏈的碳審計評價現狀

碳審計作為經濟監督與控制的手段,是審計主體按照國家法律法規的要求,采用審計方法對被審計對象生產活動中消耗含碳元素自然資源而由此引發的溫室氣體排放所帶來的環境影響進行獨立、客觀、公正的審計活動,得出審計結論,并同時出具審計報告的行為(劉惠萍、王愛國,2013)。碳審計作為環境審計的一個分支,是環境審計與低碳經濟相結合的概念。碳審計需要依據一定的審計標準,運用合理的審計程序,對被審計對象的碳排放以及信息披露情況的真實性進行監督、鑒證及評價,屬于一種全新的環境規制工具。

企業的環境價值鏈由基本活動和輔助活動兩個部分組成。基本活動是企業產生碳排放的主要活動,涉及到產品的設計、生產、營銷和回收四個環節(湯亞莉、鄧麗,2006)。輔助活動主要是對企業的低碳生產提供制度保障,包括企業的低碳技術使用、低碳政策支持和低碳配套設施建設等方面的內容。環境價值鏈分析能促使企業價值活動中的經濟性和生態性的統一。

將碳審計評價運用到環境價值鏈的各環節要求企業不僅要考慮經濟成本,還應注意各環節造成的碳排放和廢棄物等帶來的環境影響,并將消除這些影響所耗費的后續追加資金投入計入成本,使得企業能從產品全生命周期中分析其碳排放對環境造成的影響,更有助于企業完善其低碳管理。同時,在環境價值鏈分析中融入碳審計能幫助審計人員改變傳統的合規性審計方法,轉向績效審計模式,控制和降低審計風險,提升碳審計工作的效率,更加適應風險導向審計的要求。

二、環境價值鏈的碳審計指標體系設計

(一)環境價值鏈的碳審計評價體系的結構

本文采用層次分析法對環境價值鏈各環節的碳審計評價各相關指標進行整理,使其成為互相關聯的有序層次,從而構成一個多層次的分析結構模型。具體包括:

第一層,目標層。環境價值鏈的碳審計指標體系主要從基本活動和輔助活動兩個方面展開。

第二層,準則層。環境價值鏈中企業的基本活動涉及產品的設計、生產、營銷和回收四個環節,輔助活動包括企業的低碳技術使用、低碳政策支持和低碳配套設施建設三個環節。

第三層,指標層,基于準則層的兩類活動,七個環節,本文共設計18個具體指標。

(二)環境價值鏈的碳審計評價體系具體指標設計

1、基礎活動

(1)產品設計。在產品設計階段對企業進行碳審計評價時,主要分析此環節通過影響后續各環節來對環境產生的間接影響,因此本環節是此后各環節碳審計評價的基礎。碳審計評價重點關注產品在客戶使用過程中能否滿足低碳經濟的要求,并將其作為設計目標。

設計階段的碳審計評價著重考慮產品設計過程中是否采用先進的環境保護技術來保證產品在使用過程中能源消耗量以及溫室氣體排放量控制到最低設計標準。同時,也要考慮設計產品能否在生產和回收過程中更好地滿足低碳管理的要求。因此,在進行企業產品設計的碳審計評價時主要采用“單位產品使用能源利用率”和“單位產品使用溫室氣體排放”兩個指標作為本環節的碳審計評價重點。

(2)產品生產。企業在產品生產環節是直接造成最多碳排放的階段,因此在此環節的碳審計評價中要評估企業能否從多方面盡量減少對環境的污染,以及采用低碳生產方式的程度。

低碳生產要做到保護環境,降低能耗,減少排放,預防污染,具體分析包括降低原材料使用單耗,并提高物料在各環節的內部循環使用率,盡量避免廢棄物的產生。因此在產品生產階段的碳審計評價指標包括“單位產量原材料消耗變動”、“單位產量能源利用率”、“單位產量的溫室氣體排放”和“單位產量的‘三廢’綜合利用率”。

(3)產品營銷。碳審計評價關注企業在產品營銷過程中低碳營銷和低碳管理的履行狀況,需要評估企業是否采取經濟有效的方式向消費者提供低碳服務,并能將低碳理念傳遞給消費者。因此在對產品營銷的碳審計評價中,設計“企業營銷管理低碳化改造”和“消費者對于企業產品低碳形象的認可度”兩個指標。

(4)產品回收。產品回收環節的碳審計評價要評估產品在使用期結束后相關廢棄產品的回收工作會在哪些方面帶來能源消耗以及環境污染的程度。對于同時追求謀求經濟效益與環境效益最大化的企業來說,產品的回收能力能在幫助企業在整個環境價值鏈中獲得增值,形成長期利潤。因此,產品回收的碳審計評價選取“產品回收率”、“產品回收處理中的能源消耗”和“產品回收處理最終廢棄物產量”三個指標。

2、輔助活動

(1)低碳技術使用。碳審計評價需要關注低碳技術的使用對于基礎活動的各環節的影響。企業如果能投入資金進行低碳技術的研發,并逐步擴大該技術運用生產規模的比例,員工才能在基礎活動的設計、生產、營銷和回收四個環節中考慮低碳技術,設計出更符合企業低碳管理要求的產品,并使用該技術進行大量生產,在回收環節也能大大降低對于環境的影響。因為企業獨有的低碳技術投入更容易獲得消費者對其低碳管理形象的認可。基于上述分析,對低碳技術使用的審計評價主要采用“低碳研發費用占主營業務收入比重”和“低碳改造業務生產規模占比”兩個指標。

(2)低碳政策支持。碳審計評價關注企業低碳管理需要分析企業的政策支持狀況。企業低碳管理的實現需要從上到下各層級部門的共同配合:政府需要提高鼓勵企業加大低碳研發投入,擴大低碳生產的相關財稅激勵政策;企業各級員工需要充分理解企業低碳管理的要求并保證低碳生產的實現;同時,相應的社會公眾與媒體監督也需要更好的監督企業的低碳管理活動。因此,對低碳政策支持的審計評價主要從 “企業員工對低碳生產的支持”、“來自社會公眾、媒體輿論對于企業低碳審計的監督”和“當地政府促進企業低碳經營的財稅激勵政策的健全程度”三方面進行分析。

(3)低碳配套設施建設。在審計評價企業低碳配套設施的建設時要考慮企業自身的努力狀況。企業是否提供一系列措施來促進員工更好地維護企業的低碳生產?員工作為企業低碳生產的核心需要進行更多的培訓與宣傳來幫助其更好地了解低碳生產的價值與必要性。因此針對低碳配套設施建設,本文選取“員工有關低碳生產教育培訓費用比率”和“企業有關低碳生產宣傳活動的程度”兩個指標來進行碳審計評價。

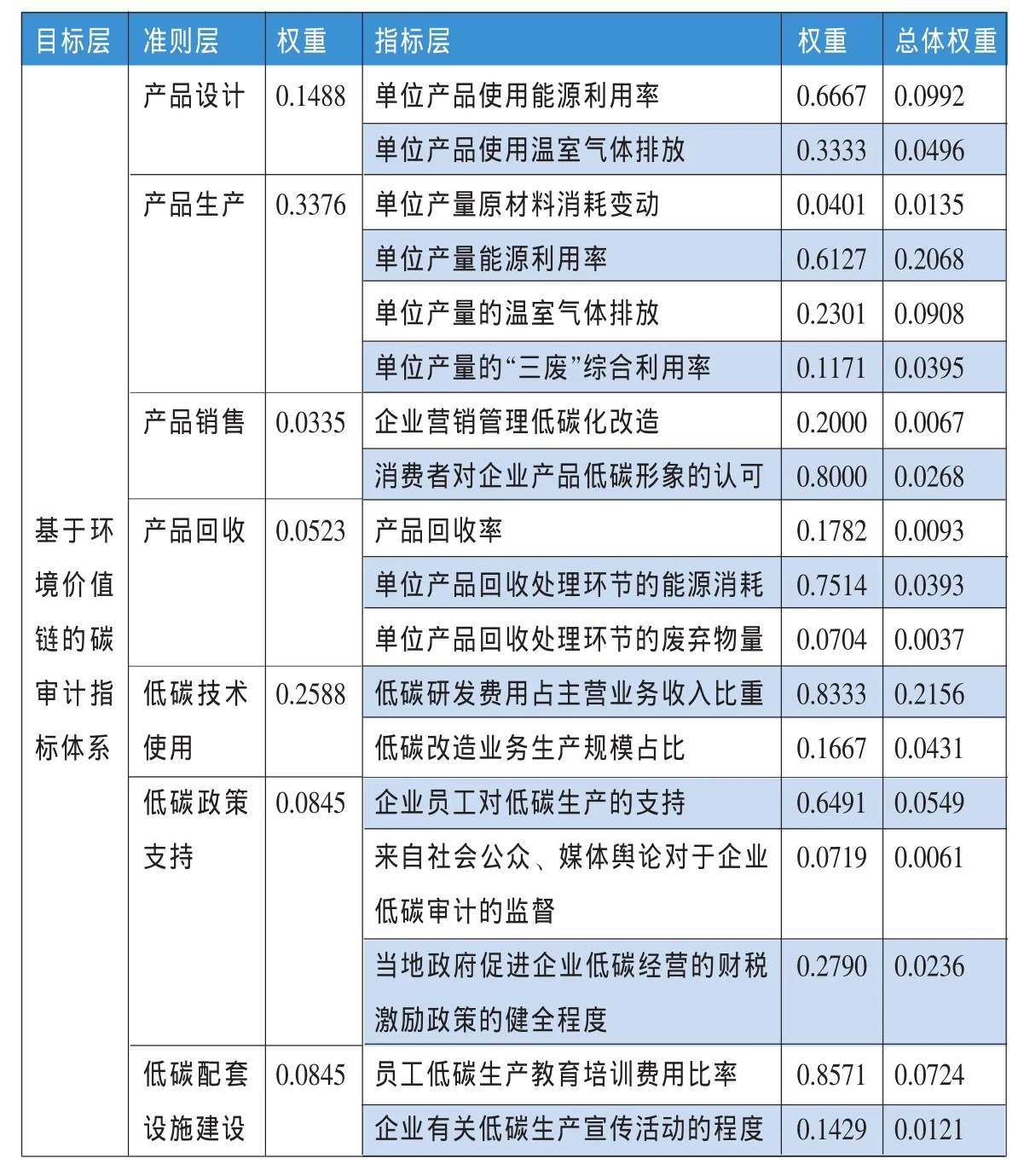

表1 企業碳審計的指標體系

三、環境價值鏈的碳審計評價指標體系的構建

(一)具體評價指標權重的確定

根據指標層的各個具體評價指標的設計情況,本文采用同一層內部進行兩兩相互比較,并結合上一次的相對權重來計算出指標層各具體指標相較目標層指標的具體權重。指標層總共包括18個具體評價指標,由定性指標和定量指標兩類組成。在評價權重時均使用德爾菲法,由專家打分進行評估,在具體使用指標體系時,定量指標可直接采用企業對外披露的財務報表、社會責任報告等相關信息進行更客觀的評價。通過18個具體指標各自的權重能夠驗證準則層指標的相對權重。具體情況如表1所示。

(二)一致性檢驗

根據公式:CR=CI/RI,CI=(λmax-n)/(n-1),λmax為上面求出的判斷矩陣的最大特征值,n=7。根據德爾菲法反復修改,綜合專家意見。根據搜集的數據,計算得:

λmax=7.3686

CI=(λmax-n)/(n-1)=(7.3686-7)/(7-1)=0.0614

當n=7時,RI=1.32

CR=CI/RI=0.0465,可見CR<0.1。

四、結論及建議

本文基于環境價值鏈,利用層次分析法方法從企業的基礎活動與輔助活動兩個角度來探索碳審計的評價指標體系,并根據指標的不同情況賦予不同權重,并通過一致性檢驗。

碳審計是環境審計在低碳經濟下的一種探索。碳審計評價指標體系將在一定程度上有助于加強碳審計的可操作性,提供了一套定性與定量相結合的評價指標,為審計人員進行碳審計確立指標提供,同時也可以降低審計成本。以環境價值鏈為基礎構建的碳審計指標體系不僅能在一定程度上評估企業整體在低碳經濟時代的低能耗、低污染和低排放的履行狀況,也能從在審計結論的基礎上為企業低碳管理的改善提供決策依據。企業能夠通過審計人員出具的審計報告對企業在環境價值鏈中各環節低碳管理表現進行全面了解,并根據不同的指標情況制定更有針對性的改善措施。

在碳審計的實務過程中,對指標的選取要關注公司所面臨的行業背景,一些特定行業的公司需要增加相應指標來完善碳審計指標體系。同時也要結合公司內部情況,以避免出現比較指標相對重要性中存在主觀原因和無量綱的不同處理導致審計結論不可比、不被認可的情況等。由于碳審計理論仍然處于不斷完善的過程中,并且本文也僅從企業環境價值鏈的角度進行企業碳審計評價體系的探究,存在考慮不夠周全情況,碳審計的評價體系仍然有待于進一步的研究與完善。

(本文是全國會計科研課題“中國管理會計指引體系研究”〈項目編號:2015KJB013〉的階段性研究成果)

(作者單位:中南財經政法大學會計學院)

1.劉惠萍、王愛國.2013.我國碳審計的推進研究[J].宏觀經濟研究,6。

2.湯亞莉、鄧麗.2006.基于環境價值鏈的環境績效審計方法[J].科技進步與對策,23。

3.王愛國.2012.我的碳會計觀[J].會計研究,5。

4.王愛國.2012.國外的碳審計及其對我國的啟示[J].審計研究,5。

(本欄目責任編輯:鄭潔)