動植物王國

施嚴+鄭洋

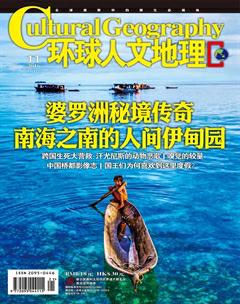

雨林中,紅毛猩猩靈巧地在樹枝間蕩來蕩去,似乎從來不為生活發愁。入夜,亞洲鼷鹿悄無聲息地覓食,而刺尾豪豬由于行動笨拙,常常成為貓頭鷹的腹中餐。

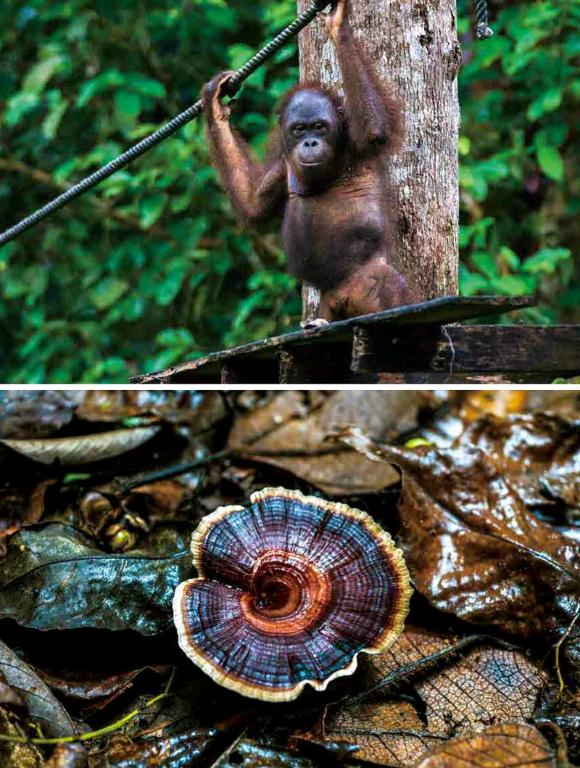

婆羅洲的降雨量非常充沛,長年累月的雨水,造就了最壯觀的洞穴系統。而這些洞穴,就成了動物們自給自足的微觀世界。

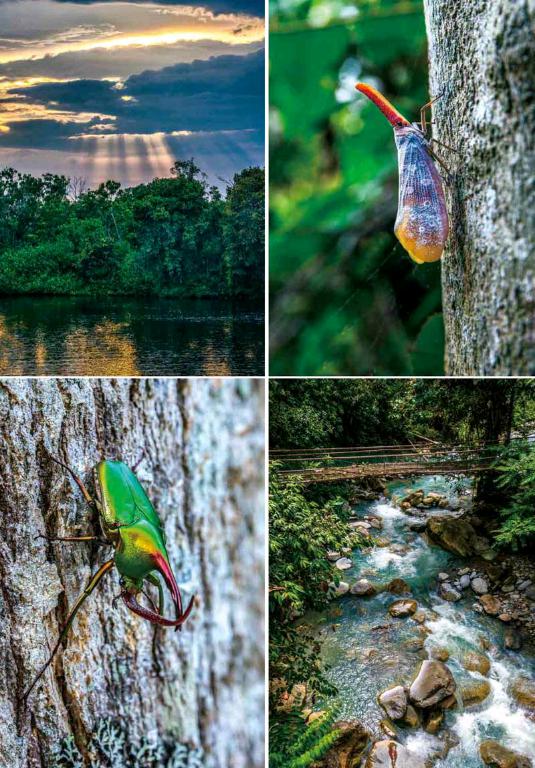

能結果的樹木零星地分散在雨林各處,因此動物們必須在恰當的時候捷足先登。不過,就算找到了果樹,還要面對激烈的競爭,誰也無法獨占。

在婆羅洲的陸地邊緣,淡水和海水的交匯造就了廣袤的紅樹林濕地,對大多數陸地生物來說都不適合生存,而長鼻猴卻能以此為家。

1854年4月20日,英國博物學家華萊士抵達新加坡,開始歷時8年的馬來群島之旅。在這期間,華萊士在南洋地區進行自然科學考察,并于1869年著成《馬來群島自然科學考察記》一書。在8年的博物旅行中,他行走2萬多公里,收集了超過12.5萬個動物標本,并發現了劃分馬來群島物種分布的“華萊士線”,最重要的是,他還在這次旅行中創立了“自然選擇”理論,與達爾文共同發現了進化論。

婆羅洲是華萊士此次考察中最重要的地方之一。他的書中,關于婆羅洲的篇幅超過了一半,記載了許多婆羅洲特有的物種,以及他在婆羅洲和各種生物打交道的故事。如“華萊士飛蛙”,這是華萊士在婆羅洲發現的“會飛的樹蛙”,并以他的名字命名。而關于他在婆羅洲獵捕紅毛大猩猩的記錄,長期以來也備受關注。這里還發現過世界上最長的蛇、最大的飛蛾、最小的松鼠、最小的蘭花……因此,它被稱為“動植物王國”也當之無愧。

100多年來,無數探索者來到婆羅洲,或深入叢林,或潛入海底,或鉆進洞穴,在一次又一次探險中,一點一點地揭開婆羅洲的秘密。在這個曾經不為人知的神秘島嶼上,各種生靈究竟是怎樣生活的呢?

樹冠高處的居民紅毛猩猩雨林底層世界的獵殺游戲

熱帶雨林,是一個危機四伏的世界,各種潛伏的敵人隨時可能出現在樹干、樹枝、樹葉上,或者從天而降……在這個立體世界里,每時每刻都有無數的物種——獵殺者和獵物,兩者都在為生存而努力。

從地面到樹冠區域,分為多個層次,每個層次都棲息著不同的生物,此外,還有一些生物能在各層次區域間自由穿梭,紅毛猩猩就是其中的代表。

紅毛猩猩是亞洲唯一的巨猿,它們只棲息在婆羅洲和鄰近的蘇門答臘島。它們不喜歡下到地面,因此也是唯一在樹上生活的類人猿。它們靈巧地在樹枝間蕩來蕩去,采食新鮮水果、嫩葉和樹皮,吸食葉片上的天然雨露,似乎從來不為生活發愁。

紅毛猩猩不喜歡群居,它們賴以生存的果實分散在雨林各處,因此通常一個家庭中都是雌猩猩帶著兩三個孩子一起生活,而成年雄猩猩則獨立生活。一只紅毛猩猩從幼兒期到脫離母親的保護而獨自生活,大概需要7年時間,其間它需要學習各種生存技巧,包括爬樹、跳躍、造窩、躲避敵人等。一天中的大部分時間,它們都在尋找食物,不過在中午時分,它們會回到小窩中,舒舒服服地睡一個午覺。建在樹冠層的小窩,既可以避免陽光的直射,又能避免地面蒸氣的糾纏,舒爽宜人,因此在婆羅洲雨林里,紅毛猩猩是最懂得享受的原住民。

入夜,當紅毛猩猩安睡的時候,森林底層的一些小動物就開始出動了。亞洲鼷鹿是一種沒有角的鹿,體型嬌小,和普通兔子差不多大,看起來更像是一只大型老鼠,它們靈活地穿過纏繞的灌木,悄無聲息地尋找賴以果腹的食物。在婆羅洲的熱帶雨林中,夜色是很好的掩護,但安靜才是最好的偽裝——萬一被其他掠食者聽到動靜,那就很可能帶來滅頂之災。

鼷鹿的警覺和安靜,讓它們躲過許多危險,但相比之下,另一種體型差不多的鄰居——刺尾豪豬的命運,就截然不同了。它們雖然體型也不大,但由于行動笨拙,行走時會發出稀里嘩啦的聲響,讓行蹤暴露無遺,對夜色中的捕食者貓頭鷹來說,它們就無疑成了美味的夜宵。不過,看似笨拙的刺尾豪豬,卻也有一種非常特別的防御絕招——斷尾,因此貓頭鷹想要將其成功地捕殺也并非易事,有些時候,這個捕獵者會因獲得一截尾巴而忘乎所以,刺尾豪豬則趁機溜之大吉。

洞穴里的生命自給自足的微觀世界

婆羅洲熱帶雨林地區,降雨量非常豐沛,年降雨量高于4000毫米,由于山地高處沒有儲存雨水之處,因此不出幾分鐘,一道道瀑布就如同白練,掛滿山崖。

雨水是婆羅洲生命的源泉,長年累月的雨水,也在不斷侵蝕婆羅洲。這種侵蝕很緩慢,卻很持久,歷經千萬年的漫長時光,造就出最壯觀的洞穴系統。洞穴頂端的鐘乳石,也在緩慢而堅定地成長。

由于陽光只能照射到洞口,因此洞穴深處永遠處于黑暗之中,盡管如此,生命的力量也總是無孔不入——除了人們熟知的蝙蝠,金絲燕也是黑暗洞穴中的精靈。它們同樣掌握了回音定位的天賦,可以在黑暗中自由地穿梭,尋找養育寶寶的地方。金絲燕不習慣棲居枝頭,而是喜歡在巖壁定居,由于找不到筑巢材料,便只好自力更生,使用自己的唾液來制造,卻在不經意間為人類造福——它們辛勤勞動兩三個月才筑成的小窩,成為東南亞美食食材燕窩。

在洞穴底部,有一種非常輕松的生存方式。事實上,這里并不是洞穴中真正的泥土或巖石地面,而是一層厚厚的排泄物,但每一寸空間都擠滿了蟑螂。這些卑微的食腐昆蟲一輩子都不用奔波,偶爾死亡的蝙蝠或金絲燕,就是它們難得的佳肴,其血肉、骨骼甚至羽毛都會被吃得精光,從不浪費。

在洞穴更深處,沒有了蝙蝠或金絲燕的蹤跡,只有水流穿過巖石,鐘乳石在緩慢成長,但這里同樣不缺乏生命的存在。洞穴蟋蟀便是這里的主要居民之一,它們依靠長長的觸須在黑暗中移動、覓食。這樣的環境里,食物的種類并不多,它們只能來者不拒,礦物質、昆蟲、小型浮游生物,甚至同類的尸體……

走出洞穴,越靠近洞口,生命種類就越豐富。一些淡水蟹沿河逆流而上,在洞口附近定居,洞穴內流出的任何東西,都是食物。這樣坐享其成的生活固然愜意,但收益往往與風險并存——對于各種鳥類、掠食者,洞穴附近往往就是絕佳的獵食之地。

生、死、食、性,在婆羅洲的洞穴里,構成了一個自給自足的微觀世界。

各取所需的叢林法則剩下不到30頭的蘇門答臘犀牛

近一億年來,人跡罕至的婆羅洲生態系統異常完整,成為動物的樂園。然而,動物真正的生活遠比想象中要艱難。

婆羅洲擁有世界上最古老的熱帶雨林,但對許多草食性動物來說,茂密的森林并不一定意味著優越的生活——這里大多數植物的葉片堅硬異常,難以下咽,只有相對美味且高能量的果實,才是其最主要的食物來源。因此,成熟的果實一旦出現,就會變得很搶手,甚至會引發動物間激烈的爭奪。

能結果的樹木零星地分散在雨林各處,因此動物們必須在恰當的時候捷足先登。不過,就算找到了果樹,還要面對激烈的競爭,誰也無法獨占。一些巨大的果樹能結出上萬枚的果實,到了成熟的時刻,龐大的樹冠層就像在舉行一場流水席,松鼠、猩猩等擅長攀緣的動物各自占據一根枝頭大快朵頤,各種鳥類則憑借飛行的優勢挑挑揀揀,呈現出異常熱鬧的場面。

經過一番角逐,枝頭的果實很快就被吃光,不過這是好事——種子被動物帶到森林的各個角落,慢慢生根、發芽,逐漸又長成一棵棵大樹。整片雨林,就在這樣周而復始的輪回中長盛不衰。

大多數植物都依靠美味的果實來吸引動物,從而得以傳播下去,不過有一種特別的植物——龍腦香,卻獨創了一種優雅的“飛行傳播法”。它的種子外部包裹著精巧的種皮,輕盈纖薄,三片分裂,形如蟬翼,清風拂過,它們脫離枝頭的時候,就形同一架小型的“直升機”,旋轉著御風而行,飄到遠方的山石土縫之中。如果落到水面,它們便順流而下。即使是落到地表落葉層上,也無需擔心,因為龍腦香果實很好吃,是雨林里體型最大的動物——亞洲侏儒象的最愛。

在婆羅洲原始森林的深處,還生活著一種極其稀有的哺乳動物——蘇門答臘犀牛。過去,它們曾廣泛分布于各處,但由于不斷加劇的人類活動,大多數犀牛都成了非法盜獵或林木采伐的犧牲品,如今這一族群的數量恐怕只剩下不到30頭。少數幸存的犀牛,過著孤獨的生活,每一頭都能擁有大片林地。或許是這樣長久的孤獨,讓它們養成了一種特殊的習慣——每一頭犀牛吃草時,都會沿著一個大圓形的路線前進,幾個月后才回到起點,然后再選一個方向,劃出一個圓圈前進……這樣的生活相對封閉,很難讓雌性犀牛遇到配偶,在它們的世界里,兩頭犀牛的相遇,真的只能靠緣分。

紅樹林濕地上的特殊物種珊瑚礁,“海洋中的雨林”

在婆羅洲的陸地邊緣,淡水和海水的交匯造就了廣袤的紅樹林濕地。

長鼻猴是婆羅洲特有的物種,它們只棲息在紅樹林濕地和海岸森林的樹冠之中。混合了海水和淡水的環境,對大多數陸地生物來說都不適合生存,而長鼻猴卻能以此為家,它們適應群居,一起組隊穿過河口和樹林去覓食。紅樹林的樹葉含有微量毒素,果實也非常苦澀,大多數動物都不敢吃,但長鼻猴卻能吃得津津有味。長鼻猴大多大腹便便,巨大的胃里裝滿了能分解植物、促進消化的細菌,但它們卻不能吃甜食和營養豐富的食物,否則很可能會被脹死。

銀葉猴也在這些紅樹林下的濕地中覓食,有趣的是,在成年雌性銀葉猴的腹部,往往掛著一只金橘色的小猴子,不要驚訝,它們雖然看起來像是兩個物種,但卻是貨真價實的母子。金橘色非常惹眼,也很容易被天敵注目,因此銀葉猴寶寶一直都是需要重點保護的對象。長到3個月大時,銀葉猴寶寶的皮毛會慢慢變成和母親一樣的銀灰色,然后才能離開母親的懷抱,在濕地和樹冠上跳躍、嬉戲。

紅樹林下的濕地上,遠看起來似乎一無所有,但實際上,這里是食物充足的寶地。潮水一退,各種奇怪的生物就出現了:會在陸地上“行走”的彈涂魚、站立著往前方直行的沙蟹、右足上的巨螯發育得特別大的招潮蟹……

當陸地邊緣被海浪淹沒之后,廣袤的海面下,則是一個更加絢爛的世界。

被無數珊瑚礁環繞的熱帶海岸水域,生活著大量色彩繽紛的海洋生物,讓這里永遠不會寂寞。珊瑚礁被稱為“海洋中的雨林”,它們孕育的大量微生物,養活了各種魚類,同樣也吸引了許多海洋掠食者。有“海中獵人”之稱的金梭魚,成群結隊來到珊瑚礁捕食,它們有時會以轉輪隊形游動,有時會組成線形隊列,遠遠望去,如同一團漂浮在海中的云霧。

是的,婆羅洲是神秘而精彩的。據有關資料顯示,從1994年以來,已有約400個新物種在婆羅洲被發現,但是,這里還有更多的物種沒有進入人類的視野。當地球上越來越多地方的環境遭到破壞,這片原始而古老的熱帶雨林,無疑是大自然留給人類最后的遺產,值得全人類去細心呵護。