建立現代化的水環境治理體系

王東 吳悅穎 姚瑞華

建立現代化的水環境治理體系

王東 吳悅穎 姚瑞華

隨著治污認識的逐漸深入,急需拓展管理思路,結合生態文明體制改革的總體要求,完善水環境治理體系,形成政策、技術、法規和標準等諸多措施相協調的組合拳,提升水治理成效。

二十世紀九十年代開展的淮河治污工作,拉開了我國流域水污染防治的序幕。20多年來,經濟社會快速發展的同時,環境污染防治水平日益提升,全國水污染態勢得到有效遏制,地表水環境質量得到有效改善,但是距離人民群眾對水環境質量改善的要求仍有一定的差距。

隨著治污認識的逐漸深入,原有的污染防治體系、水環境管理體系與地表水環境質量改善訴求不相適應,急需拓展管理思路,結合生態文明體制改革的總體要求,完善水環境治理體系,形成政策、技術、法規和標準等諸多措施相協調的組合拳,提升水治理成效。

我國水環境質量現狀

全國地表水環境質量總體呈改善趨勢

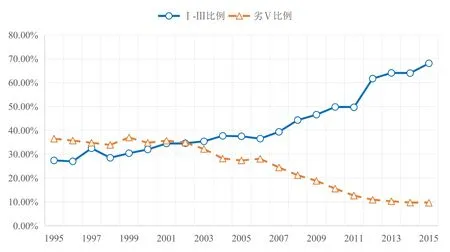

2015年全國地表水Ⅰ~Ⅲ類比例為68.1%,劣Ⅴ類斷面比例為9.7%。與1995年相比,Ⅰ~Ⅲ類比例增加了40.7個百分點,劣Ⅴ類比例下降了26.8個百分點。全國地表水環境質量總體呈改善趨勢,特別是“十一五”以來,國家對環境保護工作的進一步重視,治污工程加快推進,地表水環境質量改善幅度要高于“九五”和“十五”時期。與2006年相比,2015年全國地表水Ⅰ~Ⅲ類比例增加了31.6個百分點,劣Ⅴ類比例下降了18.4個百分點,化學需氧量、氨氮、高錳酸鹽指數、總磷濃度分別下降了50.2%、61.1%、48.1%、41.8%。

有些地方政府環保責任不落實,將地方政府的責任簡單等同為地方環保部門的責任。

圖1 1995-2015年全國地表水斷面比例及GDP變化情況

局部水域污染依然嚴重

2015年,全國仍然有180個左右的劣Ⅴ類斷面,主要分布在海河、淮河、遼河和黃河等流域,有機污染特征明顯,主要污染指標為化學需氧量、五日生化需氧量、氨氮和總磷。湖泊中滇池、達賚湖、白洋淀、烏倫古湖為重度污染,巢湖、淀山湖、貝爾湖、洞庭湖為中度污染,湖體水質改善難度大。

水環境問題及成因

第一,水質標準體系不完善、不協調,造成達標廢水污染環境的尷尬局面。

我國環境標準體系由環境質量標準、污染物排放標準、環境基礎標準、監測分析方法標準和其他環境標準組成,在層次上又分為國家環境標準和地方環境標準兩個層次,雖然我國環境標準體系在結構上相對完整,但在標準內容的科學性、合理性、標準制訂程序的規范性方面還存在較多不足,在實際執行過程中還存在一定的矛盾和沖突問題。如質量標準未能充分反映環境功能的需求、排放標準與水質改善需求間缺乏有效銜接等。

第二,水環境監管體系不完善,地方保護主義對環境監測執法的干預較多。

2015年環保部組織各級環保部門對污染源自動監控運行情況進行監督檢查,發現污染源自動監控設施不正常運行現象普遍存在。 cnsphoto供圖

在線監控設施作用發揮不足、以“納管”代替監管的現象突出。在線監控能實時顯示污染物的排放數據,被認為是有效控制企業超標排污的“第三只眼”。但仍有部分不法企業通過各種手段,竄改、逃避在線數據監控。據報道,目前數據造假的方式共有兩大類十多種。一類是通過修改設備工作參數等手段造假,不達標的變達標;另一類是通過破壞采樣系統等硬件手段造假,如在設備采樣管上私接稀釋裝置,甚至直接灌進自來水,致使監測設備難以采集真實樣品。2015年環保部組織各級環保部門對污染源自動監控運行情況進行監督檢查,發現污染源自動監控設施不正常運行現象普遍存在。

屬地化管理的環境監察執法模式難以滿足新時期生態文明建設的總體要求。地方環保局在預算和人事安排上受當地政府制約比較大時,環保監管在和地方經濟發展的博弈中通常處于劣勢,很多地方政府為了經濟發展,往往會對污染企業“網開一面”。而且,有些地方政府環保責任不落實,將地方政府的責任簡單等同為地方環保部門的責任。

第三,基于水環境質量改善的技術支撐體系不完善,不能有效為環境管理決策提供服務。

目前,我國水環境管理正處于由粗放型向精細化管理轉型的階段,精準治理成為水環境治理的主導方向。受基礎數據不足不準、基礎研究技術儲備薄弱等因素影響,水環境問題的精準分析、治理方案的精細化設計嚴重不足,難以有效指導地方政府開展水環境治理工作。

國家已經在全國范圍內建立了流域—水生態控制區—水環境控制單元三級水生態環境分區管理體系,作為我國未來水環境管理的重要抓手。但是基于控制單元的管理制度體系尚不健全,不同類型控制單元的標準化水質模型方法缺失,控制單元水環境容量規范化測算方法沒有形成,水環境保護的前瞻性環境問題研究不足,經濟社會、資源環境和生態保護交互影響的分析方法不夠完善和規范,尚不能對未來發展態勢進行科學預判和分析,預警和應對能力較弱,難以有效支撐水環境管理。

推進地表水環境管理的對策及建議

圍繞水環境質量改善這一核心工作,結合《生態文明體制改革總體方案》以及《關于省以下環保機構監測監察執法垂直管理制度改革試點工作的指導意見》的相關要求,建議以建立現代化的水環境治理體系為核心,盡快完善六大體系建設。

第一,完善與水體生態環境功能相適應的標準體系。

水環境治理的目標是維護水體生態環境功能,保障人體健康。我國地域跨度大、空間異質性高,流域上中下游和干支流在水系特征、敏感源保護目標、生態環境功能等方面均具有明顯的差異性和復雜性特征。因此,應盡快建立基于水體使用功能、保護目標等為核心的質量標準。國家污染物排放標準作為門檻以滿足管理的普適性要求,以充分契合受納水體保護目標和改善需求為原則制定地方污染物排放標準。

第二,強化地表水環境管理體系建設。

目前,工業源和城鎮生活源等固定源仍是造成水質污染的主要污染源,在深入推進以排污許可制度為核心的固定源環境管理制度的同時,銜接環評制度改革,建立項目環評審批與規劃環評、現有項目環境管理、區域環境質量聯動機制,將區域環境質量以及環境容量、資源環境承載力作為項目落地的重要先決條件,避免新建項目排污對水體環境質量的影響。同時對企業排污數據以及環境監測數據采用“網上直播、實時發布”的信息公開方式,促進公眾參與,將企業排污行為置于公眾監督之下,有效改善環保部門單打獨斗的尷尬局面。

第三,建立強有力監督功能的執法體系。

落實省以下環保機構監測監察執法垂直管理制度改革的有關要求,打破地市級政府對環境保護執法的行政干預,落實地方政府的環境保護責任。省以下垂直管理的環境執法體系有利于環境執法部門跳出地市限制,解決跨區域的、流域性的環境問題;有利于從中觀層面進行調控,優化產業格局和布局,優化產業結構;有利于加強對工業企業的監督管理,促進企業通過加快治污設施建設或者清潔生產改造等措施,減少污染物的排放,實現綠色發展。

目前,我國水環境管理正處于由粗放型向精細化管理轉型的階段,精準治理成為水環境治理的主導方向。

第四, 建立綜合的水環境質量改善技術支撐體系。

借鑒美國TMDL小流域的管理思路,進一步完善流域水生態環境功能分區體系,將控制單元作為環境標準、環評、排放許可、信息模擬、環境治理、監測預警等的重要載體。強化控制單元的經濟社會、資源環境和生態保護等數據集成和綜合分析,建立污染源和斷面水質的輸入響應關系。強化截污減排、生態治理、河道補水、錯峰生產等綜合管控措施的實施,以逐個控制單元的水環境綜合治理和水質改善帶動流域水環境質量的整體改善。

第五,建立全過程的風險防控體系。

為有效規避環境風險,通過事前風險防范、事中應急響應、事后損害賠償與污染修復等各環節管理體系的建立,最大程度降低環境風險和不利影響,實現全過程環境風險管理。流域水環境保護要重點結合自然保護區、種質資源保護區、飲用水水源等敏感保護目標的實際需求,強化工業園區、沿江企業以及化工碼頭等風險源源頭控制,積極推進有毒有害物質、危險化學品、重金屬等領域的風險防控,落實企業風險控制責任,降低風險發生的概率和影響。

第六,建立服務于決策并超前于管理需求的科研體系。

科學研究的生命力在于向生產力的轉化和對管理決策的支撐,問題的針對性和前瞻性應作為設置研究課題的關鍵指標。通過研究對現有的環境問題進行抽絲剝繭,識別產生問題的實質原因,提出可行的、合理化的政策建議和解決方案。同時,應把握發展走向,對未來的環境問題進行科學預判,提出預見性的防治對策和控制方案。考慮到污染防治難度和對公眾健康的影響程度等因素,建議著重關注地下水污染防控、河湖底泥風險、農村飲水安全等環境問題,開展相關科研問題的研究。

(王東系環境保護部環境規劃院水環境規劃部主任、研究員;吳悅穎系環境保護部環境規劃院水環境規劃部副主任、正高級工程師;通訊作者姚瑞華,環境保護部環境規劃院水環境規劃部)