官員的激勵變遷與適度有為:以霧霾治理為例

楊坤峰,劉 誠

(1.中國人民大學 經濟學院,北京 100872; 2.中國社會科學院 財經戰略研究院,北京 100028)

·公共管理·

官員的激勵變遷與適度有為:以霧霾治理為例

楊坤峰1,劉 誠2

(1.中國人民大學 經濟學院,北京 100872; 2.中國社會科學院 財經戰略研究院,北京 100028)

“為官不為”問題已成為阻礙我國經濟改革與發展的一大障礙,如何引導官員適度有為甚為迫切。客觀地說,過去官員的政治企業家身份是傳統發展的主要推動力,也是當前霧霾蔓延的幕后推手之一。然而,官員過于積極的表現導致了霧霾,但現在隨著晉升體制的變遷卻又撒手不管,從一個極端到了另一個極端。督查與問責、環境資產審計和終身追責固然是引導官員治理霧霾的重要手段,但是如何引導官員“想干”、“敢干”、“會干”,適度有為,主動改革創新,才是治本之策。

官員激勵;適度有為;霧霾治理

一、引 言

當前,中國官員不作為與霧霾肆虐(京津冀等地區尤為嚴重)并存。可以說,官員不作為是中國改革與發展的一大阻礙,也是霧霾治理難以奏效的重要原因。如何理順官員的激勵機制,讓其適度有為,是實現綠色發展的基本保障,也是實現國家治理現代化的應有之義。

本屆政府特別重視官員不作為問題,尤其是在經濟增速放緩、結構轉型的“新常態”下,黨中央和國務院的一些重大改革、政策措施必須要得到及時和全面的落實。事實上,中央出臺的一些政策引發了社會和市場的積極回應,但卻因落實不到位而沒能取得預期效果。

為此,國務院多次部署派出督察組,對各部門和各地方開展實地督查,著力解決政策落實的“最后一公里”和“最先一公里”。同時,在自查和實地督查基礎上引入了第三方評估。不僅是督查和評估,還問責了一批不作為的官員。李克強總理要求,督查結果與“干部能上能下”的機制相銜接,對不負責、不作為等大力追責整改。習近平總書記在2016年1月省部級主要領導干部專題研討班上的講話指出,“部分干部存在一定程度的‘為官不為’”,并多次強調,每一個領導干部都要拎著“烏紗帽”為民干事,而不能捂著“烏紗帽”為自己做“官”。

2015年7月,中央全面深化改革領導小組第十四次會議審議通過了《環境保護督察方案(試行)》,環保部多次派出督查組到污染嚴重地區進行督查,其結果將作為被督察對象領導干部考核評價任免的重要依據。僅在2015年12月北京啟動霧霾紅色預警期間,環保部就派出了12個工作組開展聯合督察。2016年7月,中央環保督查組陸續進駐內蒙古、江西和廣西等地,督查整治地方環保部門不作為和亂作為。為了進一步加強環保督查,中央正在著手環保部垂直管理的研究和試點工作。

客觀地說,督查確有成效,但是實際結果與人民群眾的預期還有較大距離。為此,我們還要探尋官員激勵的制度基礎,激勵官員適度有為,發揮基層的首創精神,才能更好地推動改革發展,尤其是綠色發展。因此,我們需要深入了解官員不作為的制度原因,從深層次上理順官員的晉升機制,激發官員主動有所作為。為什么在過去官員能夠積極作為,而現在官僚系統卻時常不作為?這其中發生了什么變化?如何去應對這些變化?

筆者認為,過去在財政分權下“唯GDP論”的考核機制,是官員承擔改革大任的直接激勵。當然,這種考核機制帶來了很多環境、司法和腐敗等問題,是不可持續的,必須要進行變革。2015年12月,北京已經兩次啟動霧霾紅色預警,紅色預警很可能逐步成為京津冀的“新常態”,北方大部分地區及部分南方城市將長期間歇性地被霧霾籠罩。不破不立,但目前舊的激勵機制已基本破除,而新的激勵機制尚不完全明晰,至少很多基層官員心中有些無所適從,官員不作為現象由此而生。本文試圖以霧霾治理為例,探究如何有效激勵地方官員適度有為,踐行綠色發展理念。

二、官員晉升與環境的歷史邏輯

對于中國過去三十多年在經濟增長上取得的成功,如果要給出一個政治經濟學解釋,簡單回答是我們搞了市場化改革。但是應該看到,很多國家都搞了市場化改革,卻沒有高速發展。因此,很多學者反思中國制度的特殊性,認為以績效考核為基礎的競爭體制是中國改革成功的制度基礎[1]。

官員往往利用權力追求其政治目標,改革開放以來政治企業家逐漸涌現。中國是一個超大規模的國家,縱向治理的復雜性不容忽視,地方政府在執行中央政策方面擁有某種事實上的主動性[2]。長期以來,地方官員升遷主要與GDP掛鉤,官員改革積極性很高。20世紀80年代開始,官員的晉升標準確立為以經濟績效為主,激勵關心仕途的官員追求經濟績效。為了獲得晉升,官員只得發展經濟[1]。而為了做大一方經濟,官員則像經營企業那樣經營著一個城市或地區,同時為了扶持企業發展,主動招商引資、吸引落戶、代表企業向上級要政策,成為改革發展的第一行動集團[2]。例如,吸引投資是中國地方經濟考評的重要指標,長期以來招商引資就成了地方政府的主要工作之一,并且為了爭取企業投資,地方政府還競相出臺優惠政策。尤其是1994年分稅制又給了地方官員更大的財政自主權,地方官員的表現更加突出。地方政府協助企業發展的案例不勝枚舉,如在蕪湖市政府領導的努力下,奇瑞從中央政府手中獲得了生產汽車的牌照,進而取得成功。

以政治企業家和晉升激勵為核心,許多學者研究發現,地方政府[2]、中性政府[3]和黨組織[4]都是推動中國在低效率的制度環境下取得高增長的重要原因。姚洋[3]認為,中國政府是中性政府,可以調和各方利益和長短期利益,獲得長期總利益最大化。中國以GDP為導向的官員晉升機制有其特殊背景:一方面,改革之初中國的經濟制度不健全,企業需要依靠政府來獲得市場準入以及排他性的經濟資源,如低廉土地和信貸;另一方面,中國官員的經濟表現容易被觀察和比較。中國具有M型的政府結構,決定了各地區的經濟表現容易區分和比較,這為官員晉升和經濟表現之間的敏感性創造了可觀察、可測度的重要條件。

然而,傳統的經濟發展模式和官員晉升機制出現了很多問題,全面深化改革的新階段必須要對此變革。片面追求GDP,中國的產能過剩問題、環境問題和資源問題日益嚴重;官商緊密合作,導致了尋租和腐敗案件多發;一把手權力過大,任人唯親以及暴力執法、干預司法等問題突出。最為嚴重的一個問題就是環境污染,尤其是與大家息息相關的霧霾問題日漸凸顯。近幾年來,頻繁出現的霧霾、黃霾氣候嚴重影響了人們生活及健康安全,是目前經濟發展模式、產業結構和體量規模所產生的污染排放物超出了生態環境承載容量的后果,尤以京津冀地區和長三角地區為甚。

十八屆五中全會提出,中國將突出綠色發展理念,建設美麗中國。而從長期來看,綠色發展的壓力很大。按照全面建成小康社會的要求,“十三五”年均增速要在6.5%以上,那么在產業結構不及時調整和產能過剩不及時處理的情況下,污染程度也會同步翻一番,像京津冀這樣的霧霾多發地區是否還可以承受?官員在帶領一方經濟前行的同時,激勵機制也越來越扭曲,必須要扭轉或破除。解鈴還需系鈴人,傳統激勵方式造成了環境問題,治理霧霾自然還需從官員激勵入手。

三、官員晉升激勵的主要變化

過去的官員激勵機制有問題,所以要變革。舊的激勵機制被破除了,而新的激勵機制尚未建立,這就是導致當前官員不作為的制度原因。其中,最重要的兩點變化是:經濟表現不再是晉升的唯一標準;官員和企業接觸帶來的腐敗收益或灰色收益沒有了,官員為了避嫌反而要敬而遠之。

(一)考核機制變化下官員作為的目標多元化

中國改革取得顯著成功,根本原因就是調動了官員和各方面的積極性,各地區、各部門到處試點、彼此競爭,就形成了相互促進的局面。而本輪改革在提高中央決策層改革意愿的同時卻出現了“中間層不作為”的局面。這個不作為,自然是官員晉升機制變化所引起的,而最大的變化是GDP不再是升遷的唯一目標了。

官員晉升的目標呈現多元化。除GDP外還有以下重要指標:(1)清廉。晉升前財產公示,徹查裸官。(2)環保。環保終身追責,環保責任一票否決。(3)重大責任事故。安全生產與社會治安等重大責任問題也會直接影響官員仕途。(4)其他要求。如重大決策終身追責、干預司法通報追責。但是從經濟學理論看,多任務代理和多委托人代理都是低效率的。一個代理人同時承擔多項任務,或者一個代理人同時對多個委托人負責,都會存在較高的偷懶問題和代理成本,因為它很難做到激勵相容。多重目標,孰重孰輕,如何才能更好地晉升?許多官員對此迷茫和無所適從。

(二)反腐敗風氣下官員作為的膽識下降

以反腐倡廉、四風整頓、群眾路線以及黨建體系的重構為核心的改革已對傳統資源配置的政治經濟運行模式和政商環境帶來了巨大的震撼,地方政府開始改變過去三十多年來的投資饑渴癥的政治經濟運行體系。在中國,中央對地方政府自發改革創新和扶持企業的做法一向是默認的,往往采用事后確認的方式,對相關的大膽革新行為容忍度較高。有學者實證研究發現,官員在參與經濟部門活動中獲得了包括政治升遷和經濟利益在內的私人收益,使得地方官員競相為企業謀劃發展,而中央政府則表現出了較大容忍度,這正是中國經濟增長的制度特征。但是,當前反腐力度的加大,以及考核機制的變遷,使得官員的容忍度降低、私人收益下降、積極性受挫。同時,由于法治不健全、權責不對應的現實,致使行無定則、違規施政成為權力運行的普遍現象,而在反腐高壓態勢下部分官員則不知道如何依法依規施政,產生了不求無功、但求無過的消極心態。

需要強調的是,反腐敗不是官員不作為的根本原因,而是理順官員激勵的第一步。反腐敗打破了政府運行中原有的激勵相容機制,破除了政商關系的潛規則,在短期內可能使得部分官員不敢作為、不知如何去作為,但是不能把腐敗在制度不健全或者制度質量很低情形下對經濟發展的短期“潤滑劑”作用當成阻礙改革的依據。聶輝華[5]認為,腐敗造成了一些發展中國家的政治和社會低效率,但對經濟增長可能產生正向作用。從長期來看,反腐敗使官員晉升激勵制度上升了一個層次,使他們更加穩健和高效地發展經濟和推行改革。夏杰長和劉誠[6]通過理論模型發現,長期來看,腐敗對交易費用和社會成本均不利,嚴重掣肘經濟增長。因此,反掉了腐敗份子不是最終目的,如何讓有能力的清廉官員脫穎而出,才是提升政府治理水平的關鍵。

表面上看,反腐敗影響了一些官員的積極性、膽識和魄力,但問題的根源還是如何在新的晉升規則下激發官員有更大作為。改革意味著突破現有的規則,去干前人沒有干過的事情,而當前全面深化改革任務繁重,通過合理的晉升機制引導官員大膽創新是當務之急。

(三)市場決定作用下官員作為的科學性增加

十八屆三中全會確立了讓市場起決定作用的方針,而政府第一行動集團和政治企業家的角色就需要相應調整,官員有所作為的科學性和難度增加了。

一方面,我們更看重經濟質量和效益。“新常態”下,依然要緊緊抓住發展這個第一要務,不是不要GDP,而是要有質量、有效益、可持續的GDP。質量和效益的追求,使得政府調控的難度增大;另一方面,政府要制定權力清單,簡政放權。政府不再過多地干預市場行為,更不能代替企業去經營項目,以往第一行動集團的身份需要轉為企業的服務者。政府掌控的土地、信貸、補貼和稅收等行政資源不再隨意使用,而是依照市場規則去引導市場。放權的同時提升經濟質量,無疑增大了官員作為的科學性,加大了其有所作為的難度。

四、官員適度有為的激勵機制構建——以霧霾治理為例

市場發揮決定作用,官員過度有為已不合時宜;而政府的作用更不能忽視,仍需更好地發揮。如上文所述,官員的晉升機制發生了變遷,官員積極性下降了,官員適度有為的科學性增加了。應該在哪些方面有為、如何適度,成為急需明確的問題,關乎官員激勵系統和改革發展的大局。筆者以霧霾治理為例,對此做出一些研究探索。

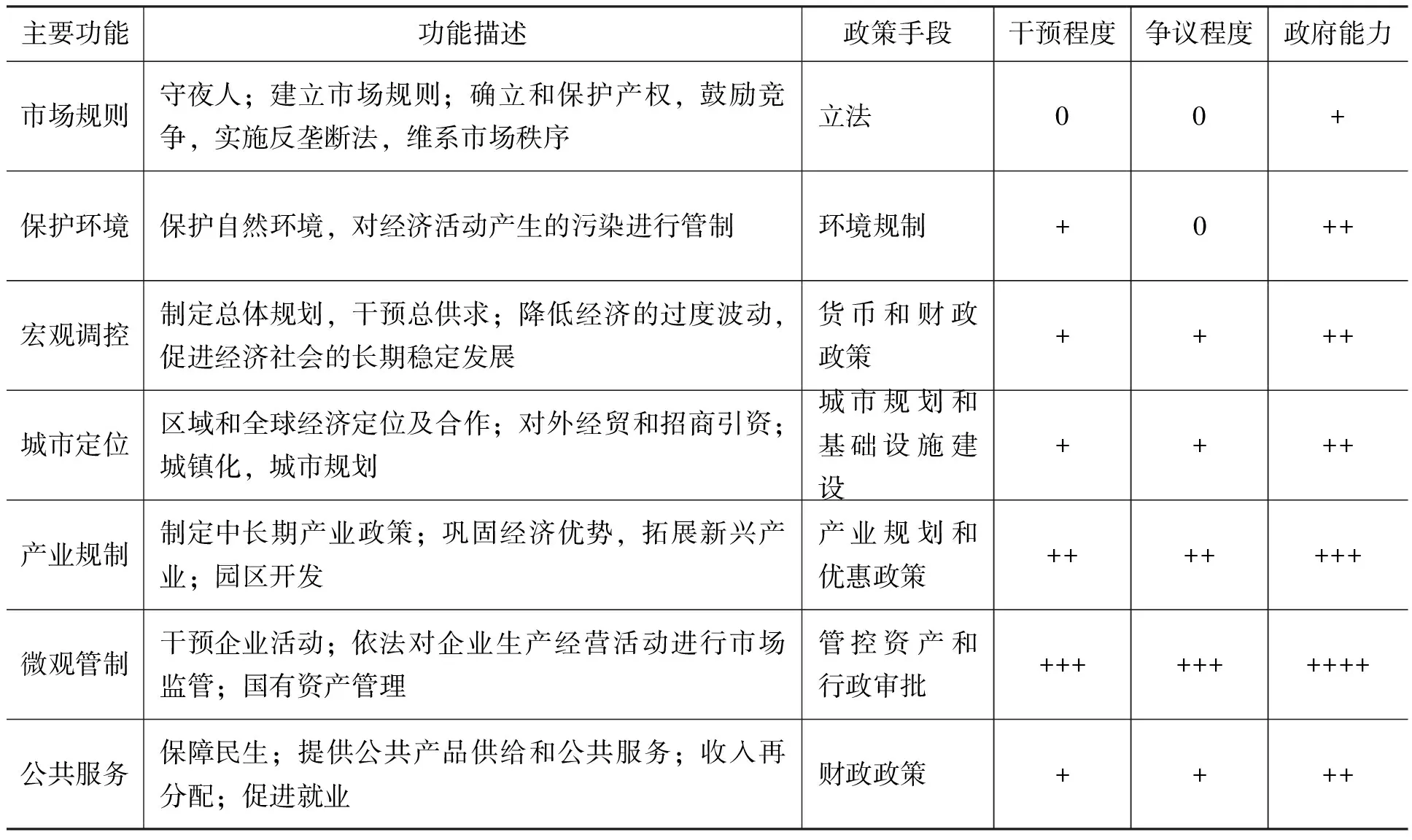

政府對經濟活動產生的環境污染進行規制,是政府干預經濟活動中爭議最小、能力又較強的行動,不論從經濟學的學理上還是從民眾的現實需求上都是如此。如表1所示,筆者整理了政府在調節和干預經濟活動中的主要行動,不難發現,保護環境與保護產權一樣是不可爭議的,不論是自由學派還是干預學派,都會認為這是政府必須做的事情。同時,政府在此行為上的能力超過了市場規則。這是因為,如果政府一味堅持守夜人的無為做派,市場規則得以彰顯,但是政府能力卻會縮減,并會影響政府對爭議產權的保護,這是一個悖論。在環境保護方面,政府的作為可以更大膽進取一些。這也證明了在霧霾治理方面,官員理應適度有為。Fisman和Wang[7]發現,政府的一些管制措施(如環保、安全生產等)對社會整體是有利的,可以規避較高的社會成本。

表1 政府經濟功能在學理上的分類

注:“0”表示無,而“+”越多表示越強。

而從另一方面來看,霧霾治理的難度大、風險多,這需要官員投入更多的精力。從風險發生的環節可以把大氣污染的主要風險劃分為道德風險、操作風險、違規風險、監管風險、自然風險和技術風險六類。面對這六類風險,霧霾治理的任務顯得艱巨和復雜。風險測度的主觀性,決定了它不像總量控制那樣有著明確的量化指標;風險事件的偶然性,使得它無法用污染發生與否來衡量工作的好壞;風險事件的低概率性,又讓管理工作的成效無法對比。這就要求政府官員投入更多精力來加強霧霾治理,如果沒有對官員的強激勵機制和主動作為,霧霾治理恐怕難以奏效。

因此,務必要強化官員的晉升和問責機制,推動綠色發展。通過晉升和問責機制引導官員行為,才是激勵相容的,才會是主動的和持久的。一方面,晉升機制是官員行為的“指揮棒”,變革政府在霧霾治理中的不當干預必須從官員考核機制入手。因此,官員考核不僅要GDP,還要有質量的GDP,更加側重經濟結構調整和綠色發展。要加強環境考核,把綠色發展作為官員考核的基本內容。同時,要讓當地百姓的考核占一定權重。另一方面,晉升只是誘導,而對于有悖于調結構和綠色發展的官員還要強化問責。官員的重大決策要終身負責,加強領導干部自然資源資產離任審計。實行最嚴格的環境保護制度,實行省以下環保機構監測監察執法垂直管理制度,開展環保督察巡視。事實上,大量供給工業用地、補貼等政策正是刺激高污染產能走向過剩的重要原因。

五、結論和政策建議

認識和處理官員不作為和霧霾問題,不僅要督查、評估和問責,還要從深層次挖掘官員激勵的歷史和變遷,并從中得到政策啟發。真正從根本上認識、適應和引領“新常態”,實現綠色發展,關鍵還是要從政績評價體系這個制度指揮棒上下工夫。需要重視官員“不想干”、“不敢干”、“不會干”等問題,重建和完善激勵機制,讓真正想干和會干的干部脫穎而出。為此,我們提出六點政策建議:

(一)提高“十三五”減排目標,增強人民群眾的獲得感

通過梳理“十二五”規劃發現,目前大氣污染的減排目標超額完成,這與霧霾肆虐的事實嚴重不符,也違背了“改革成效的人民群眾的獲得感”。改革成效如何,要靠人民群眾的真實體驗來判斷。因此,我們要提高“十三五”的減排目標,因地制宜地增加相應的綠色發展指標,如空氣質量、城市公交出行率、污染物處理和環境保護投入等方面的指標,同時針對性地加入PM2.5等關乎人民利益的直觀指標。此外,人民滿足感還來自政績考核、環境規制方案等方面對群眾參與的尊重、鼓勵以及人民監督權力的落實。群眾參與使得他們在心理上得到了一定的滿足感和安慰,并給了他們伸張權利的渠道和可能。Ravallion等[8]實證研究發現,即便人們沒有得到實惠,但是知道自己擁有權利也會變得更加開心,對工作和生活的評價也更加積極。

(二)晉升機制更透明、更明確,讓官員想干

要真正把群眾滿不滿意、贊不贊成、高不高興作為官員作為與否的評價標準。晉升機制的設計則需要更加明晰,不能單單因為領導表揚、私人關系和官僚手段就獲得晉升,而是從人民滿意出發,用一套大家都看得到、摸得著的規章制度和量化指標來考評和晉升官員。具體設計上,可以更加強調GDP質量,同時對環境、安保等設置幾條紅線,在紅線區間內按照GDP質量高低來評判官員績效。而對于GDP質量的測度,從地區規劃到產業布局和城市管理要強化綠色發展理念和產業結構調整。

(三)鼓勵大膽創新,讓官員敢干

對發現的“為官不為”問題,要及時發出通報和進行處理,并與干部任用和考核獎懲掛鉤。在強調追責的同時,還要注意保護改革者,寬容失誤者,鼓勵干事者,充分保護好黨員干部干事創業的積極性。重用改革派,做改革的促進派實干家。比如,對官商合作、公私合營不要一棒子打死,官員也不要避而遠之,那些不涉及腐敗、不違反原則的企業溝通和扶持依然要鼓勵。事實上,改革創新的作用遠大于政府直接參與經濟活動。Bosker等[9]發現,廢除戶籍制度會提高總體福利水平,大于高速公路建設所帶來的效用。霧霾治理方面,阻礙官員“敢”干的一個重要問題是發展與改革的權衡。穩增長還是促改革在地方政府層面具有一定的矛盾,因此,中央一定要做好目標引導,并建立容錯機制,即便犧牲了一點短期增長,只要不是主觀故意或謀取私利的改革都應該給予支持。

(四)教育官員創造性地有作為

讓官員會干。讓官員認識到市場經濟的決定作用是如何體現的,怎樣才是簡政放權,又通過何種方式來鼓勵和扶持哪類企業。讓想作為、敢作為的官員知道如何正確地作為。事實上,政府政策確實可以左右經濟結構,Han 和Kung[10]實證研究發現,2002年中央政府改變了企業所得稅分成比率,導致地方政府的努力方向從促進工業發展轉到城鎮化,重點發展房地產業和建筑業。然而,北京首都圈存在著一個“重化工圈”,急需做出調整和改變。一方面,要強化官員的市場意識,保護產權。一些學者認為基于市場化價格規制,比如更高煤炭價格或征收碳稅,可能比行政命令更為有效;另一方面,要督促官員在區域協調、產出結構調整、綠色產品的政府采購和產品污染信息的強制披露等方面大膽作為。理順官員激勵機制,培育官員創新有為的能力,推進國家治理體系和治理能力現代化。

(五)發揮智庫功能,提升社會支持

當前社會利益分化,改革要協調各方利益但不是被動地擱置改革,而是主動選取最大公約數,獲取盡可能多的支持者。同時,柔化利益損失并搏得損失方的心理諒解和支持。這就要求政府要創新改革管理思路,更好發揮智庫功能,強化預期管理、輿情管理、應急管理。一方面,要給予相對寬松的輿論環境。專家學者要深入研討達成理論共識,并引導社會預期。另一方面,發揮智庫“對上諫言,對下解釋”的功能。政府要重視智庫建議,增強決策的科學合理性和預期前瞻性;智庫專家要有高度責任感和出眾演講能力,來理解改革本意并將其壓縮成有說服力的簡明敘述,推銷和傳達給公眾。在綠色發展和霧霾治理問題上,公眾有強烈的改革共識和意愿,社會阻力較小,智庫專家應該積極探究霧霾產生原因和治理對策,并與公眾進行溝通,避免激化社會矛盾。

(六)強化霧霾治理的具體機制

第一,建立以應急管理為核心的預警機制。在事前應該提前預警,尤其是發生紅色預警需要采取特殊措施時,應提前通過各種傳媒告知市民。在情況允許的條件下,發出紅色預警盡量事先進行民意調查、咨詢和舉辦聽證會,廣泛聽取市民意見,讓市民參與決策制定過程。第二,建立以崗位責任制為基礎的監督管理體系。對于企業,明確和細化崗位職責,加強操作人員的業務培訓,強化責任到崗、責任到人。對生產的污染環節加強監管和巡視,設立專門的監測崗位,與生產部門獨立考核。第三,建立以信息技術為支撐的立體監控體系。綜合運用大數據、云計算、云存儲和量子通信等高科技手段,建立全國共享、多部門共享的龐大數據庫,讓違法違規排放無處可藏。第四,建立以聯合懲戒為手段的污染懲罰體系。單一的懲罰措施難以對霧霾違法違規形成強有力的震懾,也容易造成行政裁量權的集中,探索建立多部門聯合懲戒的機制,讓超標排污后的企業,從稅務、工商、環保、國土、公安和金融機構等部門受到限制,讓違規企業在市場中寸步難行。第五,建立以事后總結為途徑的更新反饋體系。霧霾發生后需要尋找到霧霾發生的源頭,分析管理工作中存在的問題,及時彌補和更正防范體系和制度。第六,盡快試點征收擁堵費和區域交通一體化等措施,并形成可復制推廣的經驗。

[1] Qian, Y., Weingast, B.Federalism as a Commitment to Preserving Market Incentives[J]. Journal of Economic Perspectives, 1997,11(4): 83-92.

[2] 楊瑞龍.我國制度變遷方式轉換的三階段論——兼論地方政府的制度創新行為[J].經濟研究,1998,(1):3-10.

[3] 姚洋.中性政府:對轉型期中國經濟成功的一個解釋[J].經濟評論,2009,(3):5-13.

[4] Rothstein, B.The Chinese Paradox of High Growth and Low Quality of Government: The Cadre Organization Meets Max Weber[J].Governance, 2015,28(4):533-548.

[5] 聶輝華.腐敗對效率的影響:一個文獻綜述[J].金融評論,2014,(1):13-23.

[6] 夏杰長,劉誠.行政審批改革、交易費用與中國經濟增長[R].北京:中國社會科學院工作論文,2016.

[7] Fisman, R., Wang, Y.The Mortality Cost of Political Connections[J].Review of Economic Studies, 2015,82(4):1346-1382.

[8] Ravallion, M., Walle, D., Dutta, P., Murgai, R.Empowering Poor People Through Public Information? Lessons From a Movie in Rural India[J].Journal of Public Economics, 2015,132(12):13-22.

[9] Bosker, M., Deichmann, U., Roberts, M.Hukou and Highways: The Impact of China’s Spatial Development Policies on Urbanization and Regional Inequality[R].World Bank Policy Research Working Paper No.7350, 2015.

[10] Han, L., Kung, J.K.Fiscal Incentives and Policy Choices of Local Governments: Evidence From China[J].Journal of Development Economics, 2015,116(4):89-104.

(責任編輯:劉 艷)

2016-09-21

中國社會科學院創新工程重大研究項目“十八屆三中全會決定研究——中國改革開放(制度創新)的歷史進程與發展戰略”(2014YCXZD002)

楊坤峰(1982-),女,山東濟寧人,博士研究生,主要從事世界經濟和宏觀經濟研究。E-mail:yangkunfeng07@163.com劉 誠(1985-),男,山東東營人,助理研究員,博士,主要從事制度經濟和體制改革研究。E-mail:liucheng1353@163.com

F062.6

A

1000-176X(2016)12-0082-06