嬰幼兒發育性髖關節異常早期護理干預效果

王連英 張娜

(首都醫科大學附屬北京婦產醫院 北京婦幼保健院,北京 100026)

嬰幼兒發育性髖關節異常早期護理干預效果

王連英 張娜

(首都醫科大學附屬北京婦產醫院 北京婦幼保健院,北京 100026)

目的 探討嬰幼兒發育性髖關節異常早期護理干預的臨床效果。方法 我院選擇2014年8月-2015年8月出生42d超聲波髖關節提示異常的嬰幼兒共103例,按單雙號隨機分組,觀察組共52例,采取早期護理干預 (髖關節外展操和寬尿布包裹), 4~6周后超聲波復查髖關節。對照組共51例,告知家屬采用普通方式,包裹禁用“捆綁”式包裹新生兒,但未采取早期護理干預,4~6周后超聲波復查髖關節。比較兩組嬰幼兒4~6周后髖關節超聲波復查情況。結果 經過4~6周的早期護理干預后復查超聲顯示:觀察組患兒髖關節異常率明顯低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。結論 超聲波提示發育性髖關節異常的嬰幼兒早期實施護理干預,可促進髖關節的自然復位和發育。

發育性髖關節異常; 超聲波; 嬰幼兒; 護理

Developmental hip joint abnormalities; Ultrasonic; Infants and young children; Nursing

發育性髖關節異常(Developmental dysplasia of hip,DDH)是新生兒和嬰兒骨骼系統最常見的疾病之一。其發病率為1.5‰~20‰[1]。目前超聲波檢查是新生兒和嬰幼兒早期發現DDH和隨訪早期干預性治療的重要手段。DDH的早期篩查工作已在本市開展,對DDH的嬰幼兒如何實施早期護理干預,促進髖關節正常發育是嬰幼兒護理工作的新內容。我們自2014年8月起對DDH的嬰幼兒實施早期護理干預,取得較好效果,現報告如下。

1 資料與方法

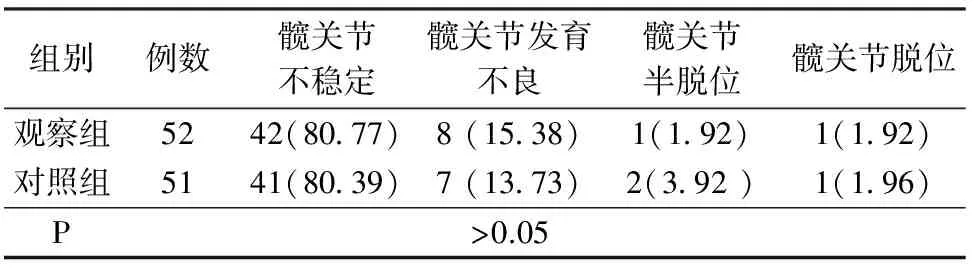

1.1 一般資料 選擇2014年8月-2015年8月在我院門診42 d體檢的嬰幼兒,經新生兒醫師、康復科醫師或兒童保健醫師檢查發現有臀紋不對稱、髖外展等體征或被認為具有DDH高危因素的嬰幼兒(臀位妊娠或生產、多胎、家族中有髖關節發育性疾病史或伴斜頸等其他出生性骨骼肌肉疾病者),給予其超聲波檢查,提示患DDH共103例,根據入院的單雙號將患兒隨機分為對照組和觀察組,分別為51例和52例,兩組患兒的一般資料及42 d時超聲波提示髖關節異常情況比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。見表1。

表1 嬰幼兒42的時超聲波提示髖關節異常情況 例(%)

1.2 方法

1.2.1 觀察組 觀察組嬰幼兒從確診日(42 d即體檢日)起開始行早期護理干預,內容包括:健康教育、髖關節外展操及寬尿布包裹法和隨訪、超聲波復查。

1.2.1.1 健康教育 向DDH患兒家屬和產婦講解DDH的發病原因、轉歸及早期治療的重要性,告知做髖關節外展操和使用寬尿布包裹的重要作用。給家屬和產婦演示,指導髖關節外展操和使用寬尿布包裹的操作程序及要領,并手把手教會家屬及產婦做髖關節外展操和使用寬尿布,直至操作正確。

1.2.1.2 髖關節外展操 根據陳博昌[2]教授提供的外展操,使新生兒仰臥,家長握住新生兒雙側膝關節,向上抬舉膝關節達屈髖屈膝90°,然后向兩側外展髖關節,逐步使新生兒膝關節外側外展接近床面(不一定接觸床面,注意不能用暴力),到最大外展時轉動股骨頭幾次,維持數秒后原路返回,重復進行,每天2次,每次20~30 min。

1.2.1.3 寬尿布包裹法 在新生兒會陰部、兩側大腿間放置寬大尿布的包裹法,經常性保持患兒兩髖關節外展70°、屈曲90°、外旋60°。在這種外展位下可以自由活動下肢,睡覺采用仰臥位。嚴格禁止對患兒采用將雙膝雙髖關節伸直并加以 “捆綁”式肢體位。

1.2.1.4 隨訪和復查 電話跟蹤、督促家長堅持做髖關節外展操及寬尿布包裹法;4~6周后來院復查髖關節超聲波。

1.2.2 對照組 患兒采用普通方式包裹,禁用“捆綁”式包裹嬰兒,但不給予干預,4~6周后復查髖關節超聲波。

1.3 觀察指標及判斷標準 觀察兩組嬰幼兒自查出DDH之日起采取護理干預4~6周后復查髖關節超聲波的情況。采用陳博昌[3]新生兒發育髖關節檢查超聲波判斷標準,根據髖臼骨頂線夾角(a)、軟骨頂線夾角(B)和股骨頭覆蓋率(MR)將受檢髖關節分為5類,即正常髖關節:a>60°,B<55°,55%≤MR<60%;髖關節不穩定:55°≤a<60°,55°

1.4 統計學方法 數據采用SPSS 15.0統計軟件處理,進行秩和檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

4~6周后兩組患兒超聲波復查髖關節結果比較 見表2。

表2 4~6周后兩組患兒超聲波復查髖關節結果比較 例(%)

注:U=-2.159,P=0.029。

經護理干預4~6周后兩組超聲波復查髖關節結果比較,觀察組患兒發育性髖關節異常率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。

3 討論

3.1 DDH嬰幼兒實施早期護理干預對預后有重大意義 DDH是嬰幼兒常見的一種先天性髖關節異常,臨床上髖關節不穩定是DDH的早期癥狀,若不在嬰幼兒時進行治療,可以發展成為髖關節退行性變化或關節脫位,從而導致成年后的功能障礙。如能在早期診斷的同時實施干預,部分患兒經手法復位即能康復,愈后效果好,發現晚則需手術矯治,如矯治無效會導致終身殘疾。研究[4]發現,在嬰幼兒出生6個月內或年齡越小療效越好,而且方法越簡單,隨著年齡的增長其治療效果越來越差。

3.2 嬰幼兒髖關節不同階段的生長特點和生理表現決定DDH患兒不同時期的治療效果 新生兒髖關節發育生長的初期階段,可塑性較強。若早期發現髖關節發育異常,通過保守方法就可以明顯改善髖關節異常的癥狀,無需手術。但對于6個月以上發現的DDH患兒,治療效果往往不如6個月以下的嬰幼兒,是由于患兒的髖關節已趨向成熟,且股骨頭已開始部分骨化,加上此期嬰幼兒生理表現特點為活動度增加,依從性較差,治療配合度不高等因素造成。臨床研究[4]顯示:6個月以下的DDH嬰幼兒異常者,給予應用pavlik吊帶和髖關節外展操的治療,平均4個月后基本恢復正常,治愈率明顯增高,且治療期間患兒依從性好,痛苦小,并發癥少。6~12個月的嬰幼兒保守治療效果不佳,治療時間長,患兒痛苦大,需要手術矯正治療[4]。本研究顯示對于年齡≤6月的患DDH嬰幼兒的髖關節不穩定、髖關節發育不良采取護理干預可促進髖關節正常發育。

3.3 DDH的嬰幼兒早期實施護理干預可促進其髖關節正常發育 正常新生兒在屈髖屈膝90°時髖關節被動外展可貼近床面,即外展約90°,但DDH新生兒大多表現為外展受限。根據Ortolan試驗,在屈髖屈膝90°時髖關節被動外展至某一位置時脫位股骨頭滑入髖臼[5],則外展可達90°,到最大外展時轉動股骨頭幾次,促進股骨頭對髖臼的機械刺激。被動髖關節外展運動可促進髖關節發育[2],外展操通過被動活動髖關節,促進髖關節發育,并使DDH新生兒髖關節逐漸能夠外展達到復位狀態。

絕大部分DDH新生兒只需用簡單的寬尿布法使髖屈曲、外展3~6個月就能完全治愈[ 6]。寬尿布包裹法能保持患兒下肢屈曲外展位,當髖關節處于屈曲狀態時,位置異常的股骨頭移向髖臼后側,然后,在髖關節外展的體位下,下肢的重量和它的外展限制了內收肌活動,促使脫位的股骨頭滑過髖臼的唇緣進入髖臼,產生自發性復位的作用[7]。

施行髖關節外展操期間配合寬尿布包裹法的護理干預,使股骨頭在髖臼的范圍內活動。在生理性頂壓和刺激下,髖臼可繼續發育并重建塑形,其周圍的肌肉和軟組織的病理改變在復位成功后,隨著活動的刺激和生長發育,會逐漸恢復正常形態和功能[8]。本研究顯示觀察組與對照組相比,經4~6周后的護理干預,復查髖關節異常率明顯減少,觀察組發育性髖關節異常率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。

3.4 廣泛開展先天性髖關節疾病的健康教育知識普及及預防

3.4.1 促進先天性髖關節疾病認知度的提高 在新生兒疾病篩查中應加強該疾病的宣傳教育,讓家長充分認識DDH的高危因素及體征,強化家長對DDH的主觀重視,早期篩查出DDH,早期治療;同時避免臨床失訪或未復查等問題的出現;加強社區兒保醫生的培訓,讓更多的有高危因素的疑似患兒得到早期篩查;加強轉診制度的完善,讓患兒得到及時的專科治療;加強日常管理工作,督促篩查出的DDH患兒及時復診;標準化超聲波檢查技術,提高操作者的操作技能與臨床經驗,以獲得準確的檢查結果。

3.4.2 對護士開展髖關節發育異常干預措施(外展操及寬尿布法)的培訓及指導患兒家長正確操作 觀察組嬰幼兒在剛開始做外展操時父母動作不到位,不知雙手用何力度、腿曲的程度等;有的父母怕孩子痛不忍心繼續做下去。所以護士一定要耐心詳細講解每個動作要領,使得患兒父母能夠按照標準做好髖關節外展操。同時,還要強調在做髖關節外展操時,家屬應心情舒暢,低聲哼唱嬰幼兒樂曲,并面帶微笑、充滿濃濃的愛意注視新生兒,以眼神與其交流,增加父母與新生兒的接觸,增進父母與新生兒的感情。

[1] 蔡威,孫寧,魏光輝.小兒外科學[M].5版.北京:人民衛生出版社,2014:476-485.

[2] 陳博昌,吳守義,沈曉明.發育性髖關節異常的超聲波檢查[J].臨床小兒外科雜志,2003,2(3):196-200.

[3] 陳博昌,楊杰,吳虹,等.新生兒發育性髖關節異常的超聲波篩查[J].中華小兒外科雜志.2007,28(11):590-593.

[4] 高許斌,周建生.髖關節發育不良診斷和治療進展[J].中國矯形外科雜志,2010,18(5):401-404.

[5] 何偉,張俐,王維佳,等.骨病臨床研究[M].北京:北京科學技術出版杜,2005:313-314.

[6] 趙亮,趙黎.髖關節發育異常的超聲診斷進展[J].中華骨科雜志,2006,26(5):346-349.

[7] Atalar H,sayLi U,Yavuz 0Y,et al.Indicatom of successful use of the Pavlik harnensin in infants with developmental dysplash 0f the hip[J].Int Orthop,2007,31(2):145-150.

[8] Sharpe P,Mulpud riK,Chan A,et al.Diflerenes in riak faetors between early and late diagnosed developmental dysplssia of the hip[J].Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed,2006,91(3):158-162.

王連英(1965-),女,北京,本科,主管護師,從事臨床護理工作

R473.72,R726

B

10.16821/j.cnki.hsjx.2016.12.020

2015-12-21)