中國居民貧困代際傳遞:空間分布、動態趨勢與經驗測度*

盧盛峰 潘星宇

?

中國居民貧困代際傳遞:空間分布、動態趨勢與經驗測度*

盧盛峰 潘星宇

(武漢大學經濟與管理學院 湖北武漢 430072)

本文采用1989—2011年“中國營養與健康調查(CHNS)”九次微觀入戶調查數據,利用ArcGIS地圖和收入流動矩陣等技術分析了中國貧困代際傳遞在時間上的動態趨勢和地理上的空間分布,并實證測度了貧困的代際傳遞的程度。研究發現:(1)中國貧困在代際間傳承嚴重,但是傳遞概率在時間上有減弱趨勢;(2)空間分布上貧困代際傳遞分布相對集中,并突出表現在中西部經濟落后地區;(3)區分父親、母親效應發現,父母對子女的貧困代際傳遞性狀況基本一致;(4)進一步定量測度發現,中國代際收入彈性系數大致位于0.38~0.42之間,相對而言位于收入流動性較低的國家行列。如何通過政策干預,切斷這種不平等的代際傳承,需要引起社會關注。

貧困代際傳遞 空間分布 時期分布 代際收入彈性

一、引言與文獻綜述

近些年來,屢見不鮮的“貧二代”、“富二代”以及“二代民工”等現象折射出中國貧困代際傳遞問題已經日趨嚴重。這些現象表明中國貧困人群已具有一定的穩定性,并形成了階層和代際轉移,一些貧困群體正從暫時貧困走向長期貧困和跨代貧窮。聯合國兒童基金會(UNICEF,2001)指出:“出生于貧困家庭的兒童比出生于非貧困家庭的兒童在長大成人后陷入貧困的比率要高得多”。不改變這一狀況,貧困將趨向穩定化和制度化,成為一種很難改變的社會結構,貧困群體向上流動通道也將被嚴重堵塞;而這對社會和諧發展以及社會公平將產生不利影響,并成為集結多種社會矛盾的重要根源。本文將從空間分布、時間趨勢等角度定量評估和測度中國貧困代際傳遞性狀況,這將是設計政策干預的前提,同時這一研究將對打破階層固化和增進社會公平具有重要的現實價值。

自20世紀70年代經濟學者開始直接研究貧困代際傳遞依賴,收入流動矩陣、代際收入彈性分析是兩種較為傳統和常用的技術手段,并被廣泛地運用于各國社會流動的經驗研究中。Black和Devereux(2011)、Solon(1999)均對代際流動的幾個主要研究方向——代際收入彈性的估計、人力資本對代際流動的傳導機制、“先天—后天”因素何者對收入流動性更為重要等——進行了比較系統和詳盡的梳理。但關于代際收入彈性動態趨勢的研究以上三者提及較少。跨期代際收入彈性的變動在不同地區有著不同的結果:Bratberg等(2005)、Pekkala和Lucas(2007)分別發現挪威和芬蘭的IGE呈現出降低的趨勢,而Blanden等(2004)、Lee和Solon(2009)、Ermisch(2007)發現了美國和英國IGE升高的證據。有學者據此推測流動性在北歐國家的增長與其作為強福利國家的特征有關。

國內研究關于收入流動性和貧困代際傳遞的研究也較為豐富。王海港(2005)是較早關注我國代際收入流動性的學者,他采用單年收入估計出我國1988與1995年的代際收入彈性,分別為0.384和0.424。尹恒等(2006)發現1991~1995和1998~2002兩個時期內,我國城鎮居民的收入流動性有了顯著下降。韓軍輝(2010)、王美今和李仲達(2010)都采用CNHS數據分別估計了我國的代際彈性和代際流動系數。學者們對代際收入彈性的估計較多,但由于采用的數據和回歸估計方法不同導致估計結果不盡相同。孫文凱等(2007)發現教育依然是低收入農戶貧困代際傳遞的主要因素。張立冬(2013)實證研究發現,中國農村貧困的代際傳遞現象還很普遍,在相對貧困上,農村子女依然受到父母收入的決定性影響,教育對改善農村貧困的代際傳遞具有相當重大的意義。鄒薇和鄭浩(2014)通過實證發現,在低收入家庭進行人力資本投資的意愿更低,而中等收入的家庭進行人力資本投資的意愿相對較高。Chen等(2015)通過研究出生于1930年至1985年的城鎮居民發現,社會經濟地位的固定性表現出非常顯著“U”型模式,即在新中國成立后受教育群體代際固化是下降的,而到了改革開放之后開始上升。

本文余下部分結構安排如下:第二部分分析中國個體貧困代際傳遞在空間和時間上的分布狀況;第三部分介紹本文新的代際彈性測度方法;第四部分對實證結果進行分析;最后是本文的結論與政策建議。

二、中國個體貧困代際傳遞的空間分布和動態趨勢

(一)數據來源和數據處理

本文所采用的數據來源于美國北卡大學中國經濟研究中心與中國疾病預防控制中心聯合進行的中國健康與營養調查(簡稱為CHNS)數據。CHNS數據依據地理區位和經濟發展程度等因素的差異性,遵從多水平、隨機的抽樣方法,收集了中國東、中、西部九個省份,及1989、1991、1993、1997、2000、2004、2006、2009和2011年九次調查有關家庭人口特征、經濟狀況和健康營養方面的信息數據。同時,為了實現父輩與子輩信息的精準匹配并以此來分析父輩經濟特征對其子女的影響,本文選取同時存在父親(母親)和子女收入及人口特征信息的樣本。

(二)中國個體貧困代際傳遞:流動特征與變動趨勢

本文先根據中國營養與健康調查(CHNS)中調查對象之間的親緣關系進行數據匹配,具體關注三類關系:父親與子女、母親與子女以及爺爺與孫輩。本文與其他研究不同,本文不單單采用國家公布的貧困線作為定義貧困的標準,而且根據不同的貧困定義分別識別貧困,具體標準分為七類:第一,個人總收入是否超過當年物價調整后的國家貧困線水平,未超過則為貧困,超過則為非貧困;第二,根據樣本個人工資收入(穩定收入)是否超過當年全居民樣本中平均工資收入水平,未超過則識別為“貧困”,超過則識別為非“貧困”;第三,根據個人工資收入(穩定收入)是否超過當年該省份全居民樣本中平均工資收入水平,未超過則為“貧困”,超過則為非“貧困”;第四,根據個人總收入是否超過當年全居民樣本中平均總收入水平,未超過則為“貧困”,超過則為非“貧困”;第五,根據個人總收入是否超過當年該省份全居民樣本中平均總收入水平,未超過則為“貧困”,超過則為非“貧困”;第六,根據個人職業特征來識別是否屬于“貧困”,將調查問卷中的:05農民、漁民、獵人、13其它職業類型、-9不知道以及“沒有工作”視為“貧困”,反之則視為非貧困;第七,根據工作單位類型來識別是否屬于“貧困”,04小集體(如鄉鎮所屬)、06 家庭聯產承包農業、09其他職業類型、-9不知道以及“沒有工作”視為“貧困”。

在分別識別了兩代人的貧困狀況之后,每種識別標準下將形成四個組合,分別為:父輩與子輩同樣為貧困,則視為貧困代際傳遞;父輩貧困而子輩非貧困,則為逃離貧困;父輩非貧困而子輩貧困,則為落入貧困。基于此,我們計算了各種情況狀態的概率,這一概率可以較為準確地反映一個地區代際流動的情況。需要特別指出的是,由于我們均采用當年父輩與子女的信息進行匹配,因此實際上我們是將歷年匹配樣本組拉到一個平面進行分析。但是我們在數據匹配之前已經進行了物價消賬處理確保年份間的可比性,此外我們還分時段、分年度對貧困的代際流動特征的動態趨勢進行分析。

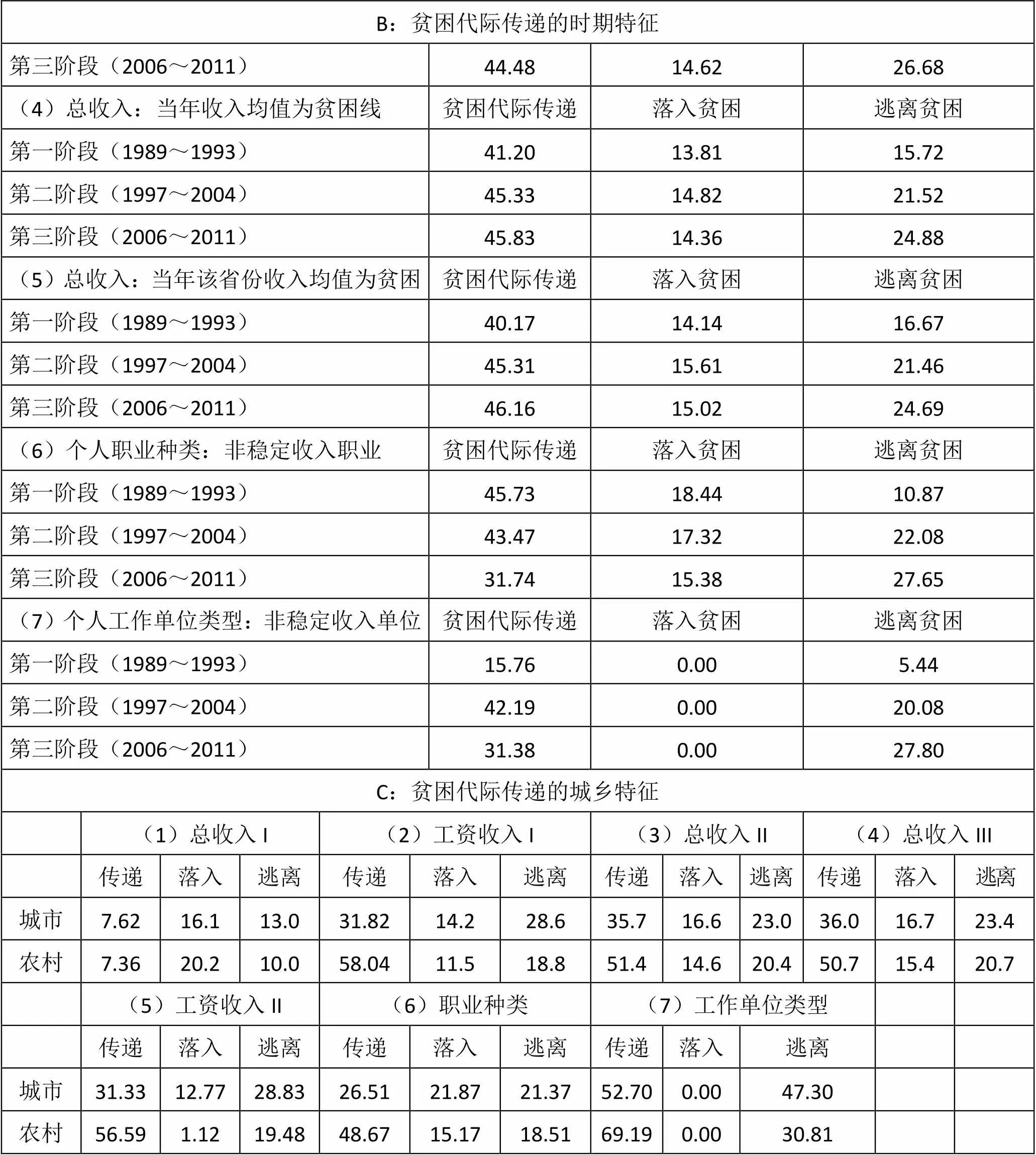

表1 父親和子女匹配的代際流動性表(%)

續表1

B:貧困代際傳遞的時期特征 第三階段(2006~2011)44.4814.6226.68 (4)總收入:當年收入均值為貧困線貧困代際傳遞落入貧困逃離貧困 第一階段(1989~1993)41.2013.8115.72 第二階段(1997~2004)45.3314.8221.52 第三階段(2006~2011)45.8314.3624.88 (5)總收入:當年該省份收入均值為貧困貧困代際傳遞落入貧困逃離貧困 第一階段(1989~1993)40.1714.1416.67 第二階段(1997~2004)45.3115.6121.46 第三階段(2006~2011)46.1615.0224.69 (6)個人職業種類:非穩定收入職業貧困代際傳遞落入貧困逃離貧困 第一階段(1989~1993)45.7318.4410.87 第二階段(1997~2004)43.4717.3222.08 第三階段(2006~2011)31.7415.3827.65 (7)個人工作單位類型:非穩定收入單位貧困代際傳遞落入貧困逃離貧困 第一階段(1989~1993)15.760.005.44 第二階段(1997~2004)42.190.0020.08 第三階段(2006~2011)31.380.0027.80 C:貧困代際傳遞的城鄉特征 (1)總收入I(2)工資收入I(3)總收入II(4)總收入III 傳遞落入逃離傳遞落入逃離傳遞落入逃離傳遞落入逃離 城市7.6216.113.031.8214.228.635.716.623.036.016.723.4 農村7.3620.210.058.0411.518.851.414.620.450.715.420.7 (5)工資收入II(6)職業種類(7)工作單位類型 傳遞落入逃離傳遞落入逃離傳遞落入逃離 城市31.3312.7728.8326.5121.8721.3752.700.0047.30 農村56.591.1219.4848.6715.1718.5169.190.0030.81

表1中,A部分描述了識別代際流動的總體情況。貧困識別指標(1)呈現了國家貧困線標準下的貧困流動的概率,其中,貧困代際傳遞的概率為7.44%,落入貧困的概率為18.90%是幾種度量指標中唯一高于逃離貧困概率的組別。直觀地說明了我國貧困代際傳遞總體情況較為嚴重。對于通過個人收入標準識別“貧困”的(2)~(5)而言,收入低于全居民樣本工資均值“貧困”代際傳遞概率均低于該省份工資均值下的“貧困”代際傳遞概率,這說明“貧困”在省內的傳遞性高于其在全國的傳遞性。而對比(2)、(3)和(4)、(5)可以發現,個人穩定收入的代際傳遞性實際上是要高于個人總收入的代際傳遞性,這也從側面說明改革開放后,我國居民收入結構呈現出多樣性。值得注意的是,子代逃離貧困的概率均高于落入貧困的概率。(6)、(7)為職業和單位的代際流動性,非穩定職業的代際傳遞性較低,而穩定收入單位的代際傳遞性較高。這表示父親若處于諸如鄉鎮、家庭聯產承包等“貧困”職業,那么其子女有著較高概率仍然處于這些單位之中。

B 部分是對代際流動性動態趨勢的分析。我們把樣本區間分為1989~1993,1997~2004,2006~2011三個階段。就個人收入而言,工資收入(穩定收入)的“貧困”代際傳遞性不論在省內居民樣本中還是在全居民樣本中都存在著近10%幅度的下滑,而落入貧困和逃離貧困的概率均有上升趨勢;總收入的代際傳遞性有所下降,落入貧困概率略有上升,逃離貧困的概率呈現上升趨勢。而在國家標準下,貧困的代際傳遞概率在三個階段中均上升,且上升幅度在變大:由1989~1993年的6.27%上升到2006~2011年的8.63%。同時落入貧困的概率整體也呈上升趨勢,而在2006 ~2011年略微下降;此外逃離貧困的概率上升了6.15個百分點。“貧困”職業的代際流動性方面,非穩定收入職業的代際流動性呈下降趨勢,而在2006~2011年間有較大降幅。而非穩定收入工作單位的代際傳遞性先增后減但總體上升。非穩定收入職業的落入貧困概率逐漸下降,同時走出貧困的概率上升。

C部分代表了代際流動性的城鄉差異。從收入方面來說,總收入和穩定收入的識別條件下,農村地區的貧困代際傳遞性均大幅高于城市地區。從流動性上來說,城市地區個體落入貧困概率高于農村地區,而脫離貧困概率同樣大幅高于農村地區。在國家標準下,農村和城市的貧困代際傳遞概率基本相同,不同的是,城市地區居民落入貧困概率更大而逃離貧困的概率更小。職業流動性方面,農村地區的非穩定收入職業和非穩定單位的代際傳遞性也明顯高于城市地區。而城市地區的非穩定收入職業落入貧困、逃離貧困的概率均大于農村地區,同時非穩定收入單位的正向流動性也大于農村的流動性。

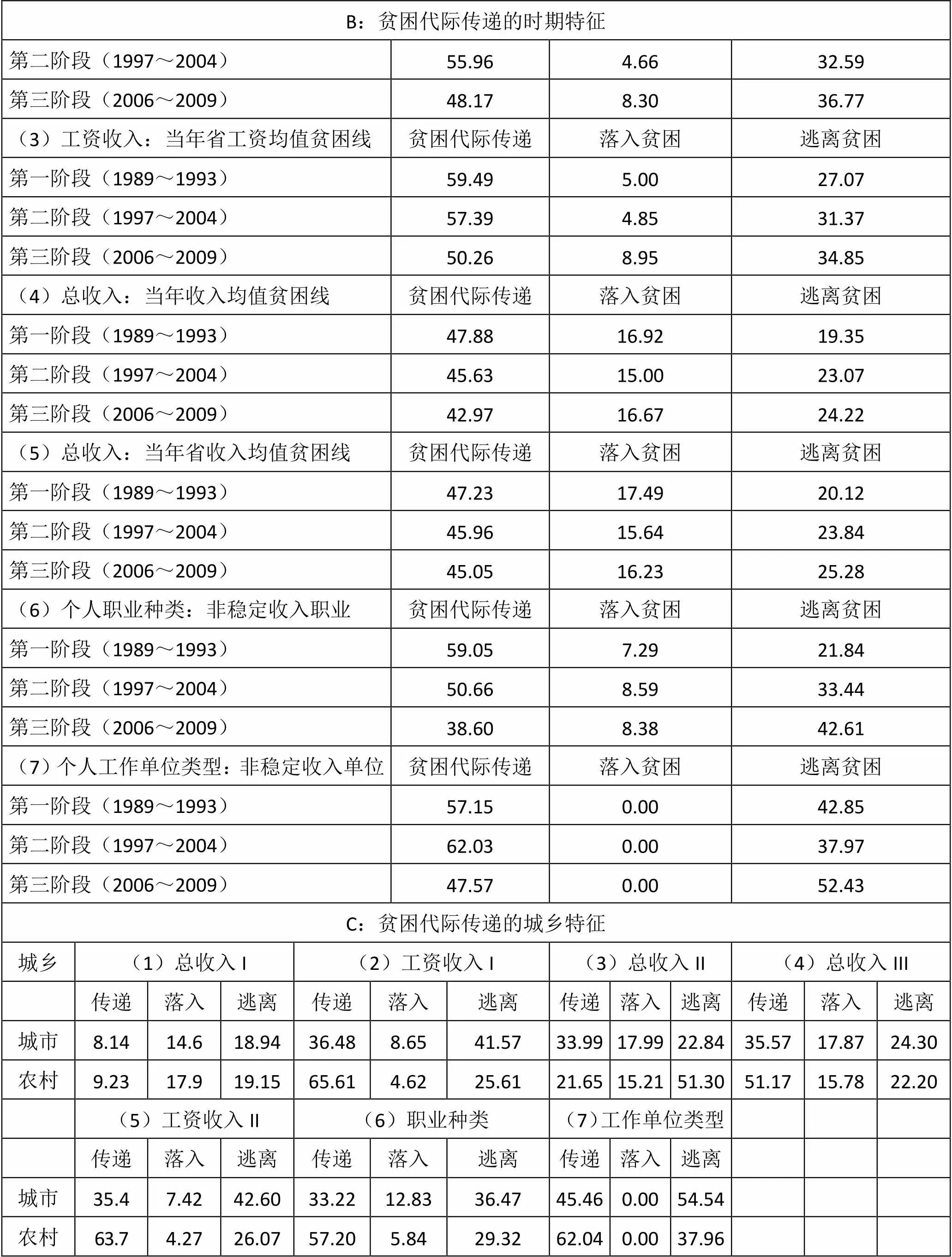

表2 母親和子女匹配的代際流動性表(%)

續表2

B:貧困代際傳遞的時期特征 第二階段(1997~2004)55.964.6632.59 第三階段(2006~2009)48.178.3036.77 (3)工資收入:當年省工資均值貧困線貧困代際傳遞落入貧困逃離貧困 第一階段(1989~1993)59.495.0027.07 第二階段(1997~2004)57.394.8531.37 第三階段(2006~2009)50.268.9534.85 (4)總收入:當年收入均值貧困線貧困代際傳遞落入貧困逃離貧困 第一階段(1989~1993)47.8816.9219.35 第二階段(1997~2004)45.6315.0023.07 第三階段(2006~2009)42.9716.6724.22 (5)總收入:當年省收入均值貧困線貧困代際傳遞落入貧困逃離貧困 第一階段(1989~1993)47.2317.4920.12 第二階段(1997~2004)45.9615.6423.84 第三階段(2006~2009)45.0516.2325.28 (6)個人職業種類:非穩定收入職業貧困代際傳遞落入貧困逃離貧困 第一階段(1989~1993)59.057.2921.84 第二階段(1997~2004)50.668.5933.44 第三階段(2006~2009)38.608.3842.61 (7)個人工作單位類型:非穩定收入單位貧困代際傳遞落入貧困逃離貧困 第一階段(1989~1993)57.150.0042.85 第二階段(1997~2004)62.030.0037.97 第三階段(2006~2009)47.570.0052.43 C:貧困代際傳遞的城鄉特征 城鄉(1)總收入I(2)工資收入I(3)總收入II(4)總收入III 傳遞落入逃離傳遞落入逃離傳遞落入逃離傳遞落入逃離 城市8.1414.618.9436.488.6541.5733.9917.9922.8435.5717.8724.30 農村9.2317.919.1565.614.6225.6121.6515.2151.3051.1715.7822.20 (5)工資收入II(6)職業種類(7)工作單位類型 傳遞落入逃離傳遞落入逃離傳遞落入逃離 城市35.47.4242.6033.2212.8336.4745.460.0054.54 農村63.74.2726.0757.205.8429.3262.040.0037.96

表2為母親與子女匹配下的代際流動性表。其結構與表1相同。從表2中我們可以看出,母親與子女匹配的貧困代際流動性在趨勢和分布上同父親與子女匹配分析結果基本一致。但僅從數值上看,在相同的貧困識別標準下,母親與子女的貧困代際傳遞性概率略高于父親與子女匹配的代際流傳遞概率,而落入貧困概率低于父親與子女匹配的流動概率,逃離貧困概率高于父親與子女匹配的流動概率。

需要特別指出的是,在國家貧困線標準下,母親與其子女貧困的代際傳遞概率為8.88%,高于父親貧困的代際傳遞概率;而非貧困母親的下一代落入貧困的概率為16.87%,低于非貧困父親子女的概率;貧困母親的子女逃離貧困的概率為19.08%,這要高于貧困父親的下一代的概率。在動態趨勢上,母親貧困代際傳遞的趨勢較為穩定,均高于同時期父親貧困的代際傳遞概率。城鄉分布上,不論是在農村地區還是城市地區,母親貧困的代際傳遞概率均高于父親。

總體而言,父母貧困傳遞給子女的概率雖然數值較低,但是相對于2014年8.5%的總體貧困率而言,我國的貧困代際傳遞問題仍然較為嚴重。

(三)中國個體貧困代際傳遞:空間分布

關于貧困代際傳遞的空間分布,本文采用ArcGIS10.2繪制專題地圖以呈現其特征。根據樣本數據調查情況,本文在地圖中呈現北京、上海、重慶3個直轄市,及黑龍江、遼寧、江蘇、山東、河南、湖南、湖北、廣西、貴州8個省份的共51個縣(市)的貧困代際傳遞概率結果及地理分布。

圖1顯示,在國家貧困縣標準下,湖北、湖南、貴州、廣西以及重慶的貧困代際傳遞概率較高,其中湖北黃岡市、湖南益陽市、廣西玉林市最高。而東北地區除黑龍江哈爾濱市和綏化市較高外,其他市貧困的代際傳遞概率均較低。同時結果顯示,貧困代際傳遞概率較高地區也伴隨著較低的經濟發展水平,如調查中的國家級貧困縣紅安縣和印江縣,其所在的黃岡市、銅仁地區的貧困代際傳遞的概率均較高。而經濟較為發達的江蘇、山東、遼寧,以及直轄市中的北京、上海的貧困代際傳遞的概率則較低。

圖1按總收入識別貧困:低于當年國家劃定的貧困線(父親/子女匹配)

而圖2則呈現了母親與子女匹配下貧困代際傳遞的空間分布狀況。母親與子女匹配的代際傳遞的空間分布與父親分析結果的空間分布狀況基本吻合。從圖上可以看出,從全國調查地區的視角來看,貧困代際傳遞嚴重地區主要集中在中西部地區,省內來看貧困代際傳遞主要集中在省內經濟較為落后的地區。同時與父親與子女匹配的代際傳遞的空間分布狀況基本吻合也說明了貧困代際傳遞不是一個父親和母親誰對于子女影響大誰影響小的問題,而是一個地區性的、家庭性的問題。

此外,我們還分別按照總收入和工資收入是否高于全樣本居民均值、是否高于該省居民均值,以及是否處于非穩定收入職業、非穩定收入單位等貧困識別思路,區分父親/子女匹配、母親/子女匹配樣本,分析了中國居民貧困的代際傳遞情況。從各圖形呈現的結果來看,各種貧困識別思路下,無論是放在省內還是放在全居民樣本中,貧困代際傳遞其空間分布與前文分析結論基本一致。限于篇幅,這里未予詳細匯報。

三、代際流動分析技術

(一)既有代際流動分析技術

代際收入彈性分析是最常見的一種技術手段。Becker和Tomes(1979)構建了代際收入彈性估計的經典模型,如公式(1)所示。其中y代表子代的永久收入取自然對數,y代表父代的永久收入取自然對數。

但是在早期的實證研究中,無法完全滿足模型(1)的預設條件,主要出現了以下三個方面的問題,給估計帶來了困難:

第一個問題是“永久收入”問題,即永久收入很難觀測,因此上世紀80年代以前的文章多采用一年收入進行估計,但Solon(1992)和Zimmerman(1992)指出,使用一年期的收入會導致估計的代際收入彈性偏小或是代際流動性偏大,故應采用多年收入取平均值進行改進。Mazumder(2005)使用了1984的SIPP數據并匹配了社會保險機構的總收入記錄得出,分析年份更長時,對代際彈性的估計更準確。

第二個問題是父子的年齡選取問題,Jenkins(1987)、Haider和Solon(2006)建立了采用父子特定年齡收入時的方程。下式(2)代表父親在年齡時的收入方程,式(3)代表兒子在年齡時的收入方程。

Baker和Solon(2003)和Mazumder(2005)指出,父親收入方程干擾項的方差在父親的生命周期中不斷變化,在取40歲時達到最小值。而兒子的測量偏誤則很大程度上依賴于兒子的年齡。

第三個問題是“生命周期偏誤”。數據的局限性使得可能發生父親在年齡較大而兒子的年齡較小的情況下被觀測。隨著整個職業階段的收入的信息變得完全,在每個年齡上估計和已成為可能。Haider和Solon(2006)、B?hlmark和Lindquist(2006)分別采用美國和瑞典數據進行了估計,并發現當人們在二十歲時,對的估計偏低,而如果分析中包含著對子代30歲之前的分析,那么估計偏誤將會較大。

(二)本文研究方法的改進

利用回歸方程進行代際收入彈性估計和流動矩陣是測度代際傳遞最為常見的兩種方法。前者使用如下方程(4)估計代際之間收入的彈性系數。

對父母和子女收入取對數,下標1代表子女,下標0代表父母。Y是代表永久收入的變量。那么最基本的參數估計模型應如下:

如果用代替永久收入的自然對數log(Y),那么模型則變成了

參數是代際收入彈性(IGE),而(1-)則代表代際流動性。

需要特別指出的是,由于模型假設限定必須是終身收入的對數,而測度一個人的終身收入在實際操作中是非常困難的,因此我們估計出的代際彈性是有偏的。這一問題的修正方法主要有兩種:第一,引入更多年份收入均值以穩定短暫震蕩;第二,通過父代和子代的年齡選擇來克服。我們將分別基于這兩種思路對既有研究模型和分析數據進行處理,以便得到更加準確的代際彈性系數估計。

(1)以多年收入均值代替單年收入

Solon(1992)通過MA(1)和AR(1)過程論證了v最小的一階條件,Mazumder(2005)通過AR(1)過程強調了這種持續性的存在。如果va=dva-1+wa且wa獨立同分布,那么顯然,如果d>0,衰減偏誤就大于任何T>1時的純震蕩的情況。

(2)年齡選取來克服

Jenkins(1987)、Haider和Solon(2006)構建了如下模型:假設父代與子代在其特定年齡的收入被觀測:

模型的參數設定可以使得某些年齡下的單期收入更好地代表終身收入。在本文的研究中,我們首先在數據處理過程中對父輩和子輩年齡選取進行了限制。具體而言,將子女的年齡限定在30周歲以上,確保子輩在自己相對成熟的勞動力市場期間;與此同時,考慮到匹配樣本中實際情況,將父輩的年齡限定在60歲以下,這一處理思路在數據處理階段中就最大程度上克服了上述問題。同時,在文章實證部分基準回歸分析基礎上,我們進一步基于全樣本期間個體的平均收入度量個體的永久收入,以便實現更加穩健估計。

四、中國個體貧困的代際傳遞性的測度

代際收入彈性代表著一個人所獲取的收入在多大程度上由上一輩人的收入所決定,是測度代際收入流動性的一個重要指標。在本文的研究中,我們關注于貧困的代際傳遞狀況,因此主要基于每年貧困線以下的個體樣本進行測度和分析。本部分分別測度了父親和子女的代際收入彈性和母親和子女的代際收入彈性,為了保證研究的穩健性,我們還區分了個體的總收入和個體的工資收入進行回歸:

(一)實證結果分析

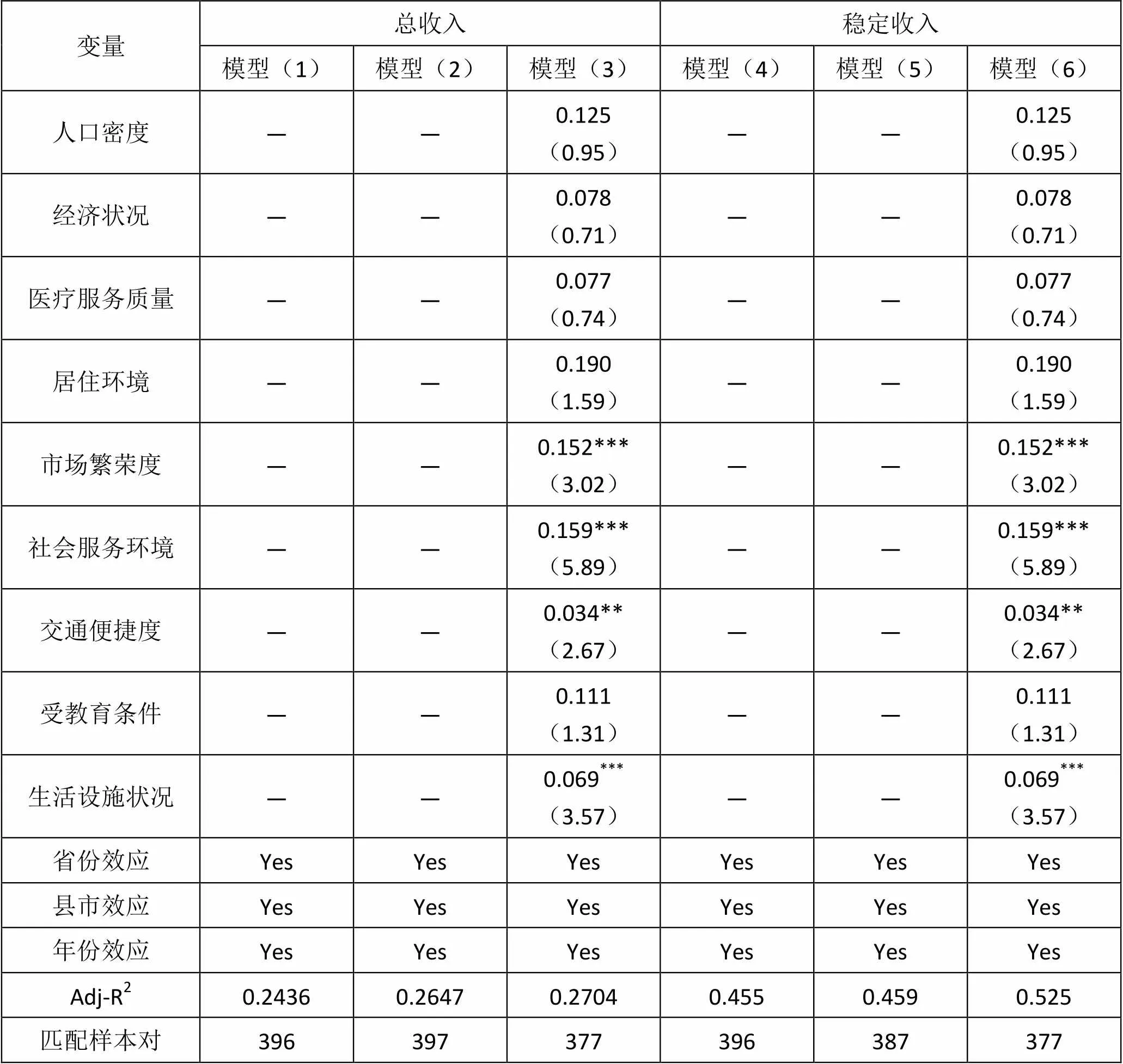

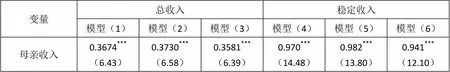

表3 收入貧困代際彈性測度(父親/子女匹配)

續表3

變量總收入穩定收入 模型(1)模型(2)模型(3)模型(4)模型(5)模型(6) 人口密度——0.125(0.95)——0.125(0.95) 經濟狀況——0.078(0.71)——0.078(0.71) 醫療服務質量——0.077(0.74)——0.077(0.74) 居住環境——0.190(1.59)——0.190(1.59) 市場繁榮度——0.152***(3.02)——0.152***(3.02) 社會服務環境——0.159***(5.89)——0.159***(5.89) 交通便捷度——0.034**(2.67)——0.034**(2.67) 受教育條件——0.111(1.31)——0.111(1.31) 生活設施狀況——0.069***(3.57)——0.069***(3.57) 省份效應YesYesYesYesYesYes 縣市效應YesYesYesYesYesYes 年份效應YesYesYesYesYesYes Adj-R20.24360.26470.27040.4550.4590.525 匹配樣本對396397377396387377

注:*、**、***分別代表10%、5%以及1%的顯著性水平,括號中為穩健t值;表格中未匯報常數項。

表3呈現了低收入樣本下,父親與子女匹配下的代際彈性的情況。我們發現,子女的收入和父親的收入顯著相關:總收入的代際彈性系在0.41左右。在控制變量方面,居住環境的公共服務狀況也同代際收入彈性存在一定相關性,這與盧盛峰等(2015)的研究結論較為一致。而穩定收入(工資收入)的代際彈性系數更是高達0.818。此外,子女的年齡與其收入也顯著正相關;父親的年齡在工資收入方面影響不顯著。子女的受教育年限與收入也顯著正相關;而父親的受教育程度對子女總收入和工資上的影響均不顯著。

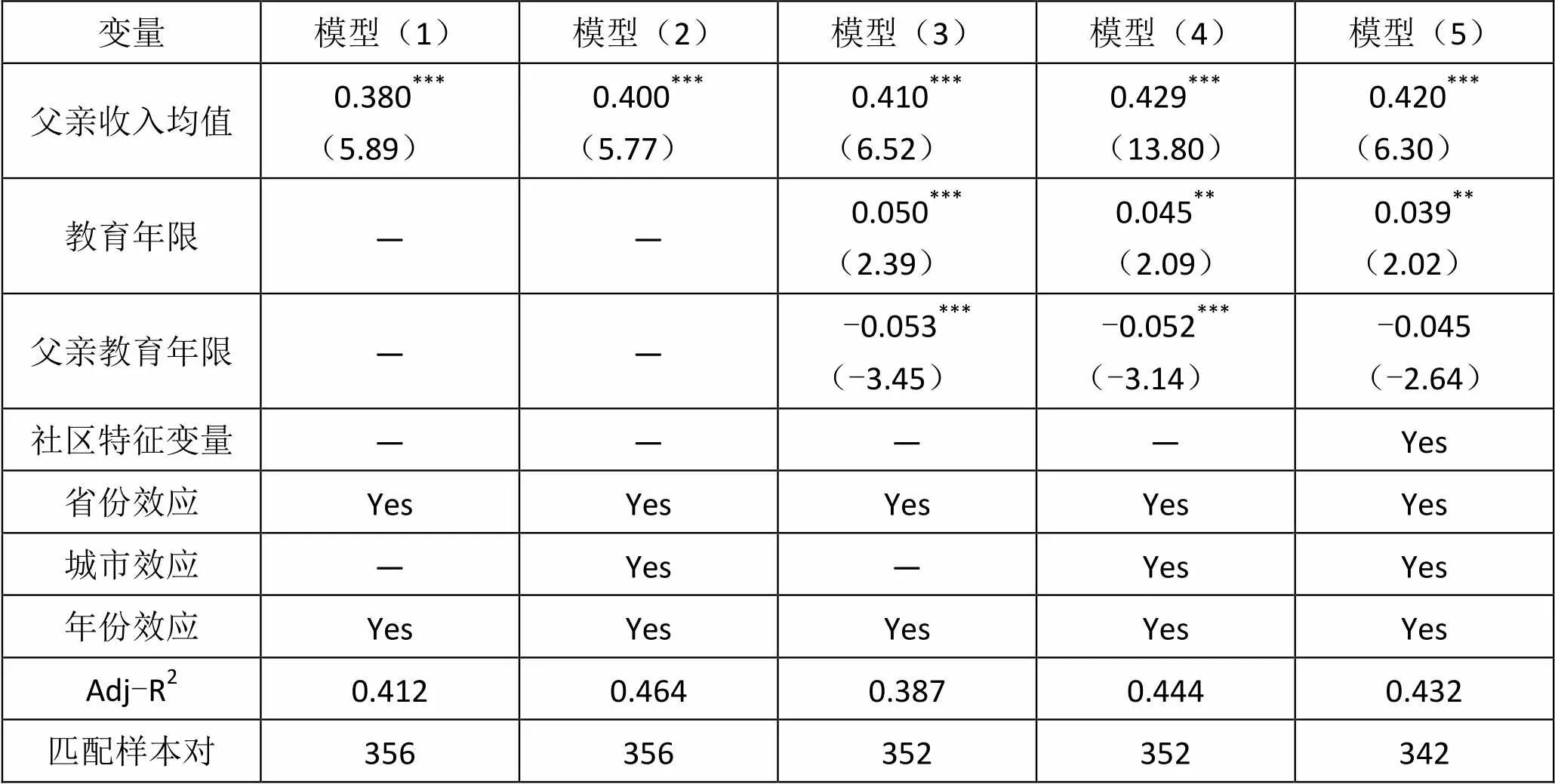

表4 總收入代際彈性回歸結果(母親/子女匹配)

續表4

變量總收入穩定收入 模型(1)模型(2)模型(3)模型(4)模型(5)模型(6) 年齡0.0056(0.64)0.0061**(2.26)0.0029(0.33)-0.052(-1.56)-0.048(-1.43)-0.044(-1.27) 母親年齡0.0118(1.21)0.0091(1.13)0.0038(1.20)0.051*(1.80)0.046(0.22)0.042(1.33) 教育年限—0.0101(0.64)0.0241(0.23)—0.127**(2.09)0.170***(2.64) 母親教育年限—-0.0222(-0.12)0.0025(0.13)—-0.068(-0.94)-0.062(-0.82) 城市化率——-0.0193(0.66)——-0.086(0.66) 通訊便捷度——-0.0295(-0.18)——-0.030(-0.18) 人口密度——-0.2838*(1.80)——-0.284*(1.80) 經濟狀況——-0.1353(0.94)——-0.135(0.94) 醫療服務質量——-0.0341(0.24)——-0.034(0.24) 居住環境——-0.0853(0.52)——-0.085(0.52) 市場繁榮度——-0.0460(0.34)——-0.046(0.34) 社會服務環境——-0.3655**(-2.49)——-0.366**(-2.49) 交通便捷度——-0.0185(-0.14)——-0.019(-0.14) 受教育條件——0.0817(0.60)——0.082(0.60) 生活設施狀況——0.2821**(2.03)——0.282**(2.03) 省份效應YesYesYesYesYesYes 城市效應YesYesYesYesYesYes 年份效應YesYesYesYesYesYes Adj-R20.3470.3480.2910.4240.4860.412 匹配樣本對356387377356352342

注:*、**、***分別代表10%、5%以及1%的顯著性水平,括號中為穩健t值;表格中未匯報常數項。

表4呈現了低收入樣本下,母親與子女匹配的代際收入彈性的情況。我們發現,子女的收入和母親的收入顯著相關:總收入的代際彈性系數在0.36左右,而穩定收入(工資收入)的代際彈性系數更是高達0.96左右。

(二)貧困代際彈性估計的穩健性檢驗——收入均值回歸

目前為止,本文得到的代際彈性均是按照單年的數據進行計算得出,按前文所述實際上可能存在估計偏誤。Mazumder(2005)通過實際操作得出應采用多年收入取平均值進行改進,當年份越多時,對代際彈性的估計更準確。故我們也對個人在調查的1989~2011年各個年份的取均值進行回歸。因為該穩健性檢驗中采用的數據為多個年份的均值,故在解釋變量中我們省去年齡變量。

表5 穩健性檢驗——總收入均值回歸(父親/子女匹配)

注:(1)*、**、***分別代表10%、5%以及1%的顯著性水平,括號中為穩健t值;(2)表格中未匯報常數項,同時限于篇幅模型5中未匯報各社區特征變量估計系數。

表5中的結果驗證了之前的猜想。在穩健性檢驗中,父親和子女的代際收入彈性由0.414增加到了0.42,說明采用多年收入均值度量永久收入,能一定程度上改善所估計出的代際收入彈性的下偏情況。

(三)結論進一步討論

橫向比較來看,相比胡洪曙和亓壽偉(2014)得出我國父親和子女0.353~0.403以及母親和子女0.273~0.305的總體代際彈性系數來看,我國貧困者的代際收入彈性系數明顯更高。這意味著貧困居民的代際傳遞更加嚴重,同時這一狀況在貧困家庭母親和子女之間尤甚。與此同時,我們還發現,貧困群體在工資等穩定收入的代際傳遞性上更是有較大幅度的提高。一個合理的推測是對于貧困家庭而言,其收入來源更加依賴于工資,而對于非貧困家庭而言,其諸如資產性收入等工資之外的收入則占比較高,因此一旦貧困家庭出現了貧困的代際傳遞現象,那么主要傳遞的載體就是他們的工資收入。

縱向比較國際數據來看,Dearden等(1995)研究發現英國父子之間總體代際收入彈性系數為0.24~0.44;日本學者發現日本的父子之間的總體代際收入彈性系數在0.1~0.15之間;以及Solon(1992)研究發現美國總體代際收入彈性系數超過了0.4。相比較而言,我國貧困父親和子女的代際收入彈性系數可達0.4左右,說明我國貧困者的代際收入彈性跟英國、美國接近,但是較日本而言較低。但需要注意的是,國際上的代際收入彈性為總體代際收入彈性,而本文得出的代際收入彈性系數只針對貧困家庭而言,因此只能近似地予以比較。

五、結論和政策性建議

近些年來,屢見不鮮的“貧二代”、“富二代”以及“二代民工”等現象折射出中國貧困代際傳遞問題已經日趨嚴重。這些現象表明中國貧困人群已具有一定的穩定性,并形成了階層和代際轉移,一些貧困群體正從暫時貧困走向長期貧困和跨代貧窮。本文從空間分布、時間趨勢等角度定量評估和測度中國貧困代際傳遞性狀況,這一研究將對打破階層固化和增進社會公平具有重要的現實價值。

我們的研究發現:首先,從時間趨勢上看,我國貧困的代際傳遞性十分嚴重,但是值得慶幸的是這種延續性在1989~2011年間存在弱化的趨勢;同時區分父親和母親效應,兩者呈現的差別不大。在空間分布上,就全國而言,中部和西部地區貧困代際傳遞性較強;從省內角度來說,省內較為貧困的地區貧困代際傳遞性更高。在此基礎上,我們進一步測度了中國居民代際收入彈性系數,我國父親和子女的貧困代際收入彈性最高可達0.4287,母親和子女的貧困代際收入彈性可達0.4199,說明我國貧困的代際傳遞性依然較強,縱向的公平程度仍然需要繼續提升。

中國貧困代際傳遞十分嚴重,而如何通過政策干預,切斷這種不平等的代際傳承,需要引起社會關注。在財政資金分配上,應當繼續加強對中部和西部地區的扶貧支持,增加中西部貧困地區的公共服務質量;而對于地方政府而言,偏向于本省較貧困的地區政策傾斜依然是必要的;而在具體政策設計上,通過精準瞄準低收入和貧困群體,政府“轉移支付—公共服務”等一攬子政策的實施也十分必要。

1. 韓軍輝:《農村公共支出視野中的代際收入流動研究》[J],《北京理工大學學報》(社會科學版)2010年第12期。

2. 胡洪曙、亓壽偉:《中國居民家庭收入分配的收入代際流動性》[J],《中南財經政法大學學報》2014年第2期。

3. 盧盛峰、陳思霞、和張東杰:《公共服務機會與代際間職業流動——基于非血親父子(女)配對數據的實證分析》[J],《經濟科學》2015年第2期。

4. 孫文凱、江涌、白重恩:《中國農村收入流動分析》[J],《經濟研究》2007年第8期。

5. 王海港:《中國居民收入分配的代際流動》[J],《經濟科學》2005年第2期。

6. 王美今、李仲達:《中國居民收入代際流動性測度——“二代”現象經濟分析》[J],《中山大學學報》(社會科學版)2012年第1期。

7. 尹恒、李實、鄧曲恒:《中國城鎮個人收入流動性研究》[J],《經濟研究》2006年第10期。

8. 張立冬:《中國農村貧困代際傳遞實證研究》[J],《中國人口·資源與環境》2013年第6期。

9. 鄒薇、鄭浩:《貧困家庭的孩子為什么不讀書:風險、人力資本代際傳遞和貧困陷阱》[D],《外國經濟學說與中國研究報告》2014年第6期。

10. Baker, M., & Solon, G., 2003, “Earnings Dynamics and Inequality among Canadian Men, 1976-1992: Evidence From Longitudinal Income Tax Records” [J],Vol. 21(2), pp.267-288.

11. Becker, G. S. and N. Tomes, 1979, “An Equilibrium Theory of the Distribution of Income and Intergenerational Mobility”,, Vol. 87(6), pp. 1153–1189.

12. Black S E., and Devereux P J., 2011, Recent Developments in Intergenerational Mobility[A], O. Ashenfelter & D. Card (ed.),, edition 1, 4(5): 5-16.

13. Blanden J., Goodman A., Gregg P., and Machin, S., 2004, Changes in intergenerational mobility in Britain, In: Corak, M, (ed.), pp. 122-146, Cambridge University Press.

14. Bratberg, E., Anti Nilsen, ?., and Vaage, K.,2005,“Intergenerational Earnings Mobility in Norway: Levels and Trends” [J],, Vol. 107(3), pp.419-435.

15. Bohlmark, A. and M. J. Lindquist, 2006. "Life-Cycle Variations in the Association between Current and Lifetime Income: Replication and Extension for Sweden,", Vol. 24(4), pp. 879-900.

16. Chen, Y., Naidu, S., Yu, T., and Yuchtman, N.,2015,“Intergenerational Mobility and Institutional Change in 20th Century China”[J],Vol. 58, pp.44-73.

17. Dearden, L. and Reed, H.,1995,“Intergenerational Mobility in Britain”[J],Vol. 107, pp. 47-66.

18. Haider, S., and Solon, G.,2006,“Life-cycle Variation in The Association between Current And Lifetime Earnings”[J],Vol. 96(4), pp.1308-1320.

19. Jenkins, S,1987,“Snapshots versus Movies: ‘Lifecycle Biases’ and The Estimation Of Intergenerational Earnings Inheritance”[J],Vol. 31(5), pp.1149-1158.

20. Lee C I, Solon G., 2009, “Trends in Intergenerational Income Mobility”[J]., Vol. 91(4), pp. 766-772.

21. Mazumder, B.,2005,“Fortunate Sons: New Estimates Of Intergenerational Mobility In The United States Using Social Security Earnings Data”[J],Vol. 87(2), pp.235-255.

22. Nicoletti C. and Ermisch J., 2008, “Intergenerational Earnings Mobility: Changes Across Cohorts in Britain” [J]., Vol. 7(2), pp. 1-38.

23. Pekkala, S.,Robert and B. Lucas., 2007,. “Differences across Cohorts in Finnish Intergenerational Income Mobility”[J],Vol. 46(1), pp.81–111.

24. Solon, G.,1992,"IntergenerationalI Income Mobility In The United States”[J],Vol. 82(3), pp.393-408.

25. Solon, G.,1999,” Chapter 29–intergenerational Mobility in the Labor Market.”[J],Vol. 3(1), pp.1761-1800.

26. UNICEF, 2001, The State of The World's Chinldren 2001 [M], UNICEF House, New York, USA.

27. Zimmerman, B. J., Bandura, A., and Martinez-Pons, M.,1992,”Self-motivation for Academic Attainment: The Role Of Self-efficacy Beliefs and Personal Goal Setting”[J],Vol. 29(3), pp.663-676.

(H)

* 本文的研究受到了國家自然科學基金青年項目(項目編號:71503187、71503270)以及武漢大學人文社會科學青年學者學術發展計劃的資助。同時本文也是武漢大學自主科研項目(人文社會科學)研究成果,得到“中央高校基本科研業務費專項資金”的資助。