眾創中心及其資產證券化風險管控研究

毛逸銘

內容摘要:眾創中心是在大眾創新、萬眾創業下的一種新的不動產形式,由于眾創中心是一種特殊的科技型產業地產產品,對于持有運營的要求更高,金融屬性也更強。由于我國行業環境和相關法律配套不健全,目前產業地產,包括眾創中心的盈利、退出模式還處于摸索階段。眾創中心的資產證券化從微觀上會改變干系人的激勵機制和風險要素,從宏觀上會影響投入產出的系統性風險。證券化過程鏈條較長,信息透明度不夠,容易產生道德、監管、評級等方面的風險。為此,本文將從眾創中心特有的資產及其組合質量分析入手,研究眾創中心資產證券化風險鑒別、評估、分析的流程,建立風險管控的三維模型,針對擬實施資產證券化的眾創中心提出事前、事中、事后的風險管控策略,以期在其操作過程中全過程全方位地做好風險監控,嚴把評級、增信關。

關鍵詞:眾創中心 資產證券化 風險管控 創新創業

引言

在國外,十多年前,Hackspace、TechShop、FabLab、Makerspace等各種類似形式的眾創空間就已經逐步形成,對科技創新產生了深刻的影響。此后,Maker的概念被引入我國,形成“創客”概念,國內也產生了類似空間,如北京創客空間、上海新車間、深圳柴火空間、杭州洋蔥膠囊等,大小和背景各不相同。Hackerspace在我國被叫作創客空間,2010年創客空間進入我國。

在國內,眾創中心源于眾創空間,眾創空間從創客空間演化而來,“創客空間”就是創客們動手創作、交流分享的活動場地,創客空間可以看作是開放交流的實驗室、工作室、機械加工室,這里的人們有著不同的經驗和技能,可以一起共享資料和知識,一起完成他們的創意作品。

眾創空間的概念外延與孵化器略有重疊,但應比后者范圍更大,此外它還應包括創客空間、創業咖啡等新型孵化器模式。一方面,眾創空間包括那些比傳統意義上的孵化器門檻更低、更方便為草根創業者提供成長和服務的平臺;另一方面,眾創空間不但是創業者理想的工作空間、網絡空間、社交空間和資源共享空間,還是一個能夠為他們提供創業培訓、投融資對接、商業模式構建、團隊融合、政策申請、工商注冊、法律財務、媒體資訊等全方位創業服務的生態體系。

眾創中心是眾創空間這個新型創業服務平臺再集成其他的產物,范疇更大,集成了新穎創新模式、創新創業服務、融入智慧環境,在一個有一定范圍的智慧空間中提供全產業鏈服務。它為各種社會力量實現創新與創業相結合、線上與線下相結合、孵化與投資相結合,在良好的發展平臺上,實現政產學研全方位有機集成與協同,為創業者提供良好的工作空間、網絡空間、社交空間和資源共享空間的活動場所,以及通過市場化機制、專業化服務和資本化途徑構建的低成本、便利化、全要素、開放式的新型創業服務,因此形成某種形式的關系的單位空間。

眾創中心是為創業者提供的平臺,是充滿前途的創客活動空間。運營好眾創中心是一個尚待探索的難題。對于眾創空間的發展,首先,如何吸引各類創客進場、其優勢在哪里;其次,低回報下如何生存與可持續發展,資產證券化是其選項,而資產證券化的風險又如何管控;最后,眾創中心模式不僅能在北上廣深城市復制,而且要能在我國更大范圍內復制,才是真正意義上的可持續發展模式。

如果眾創中心一味地依靠政府,不能依據市場化生存,那如何苛求創客們在市場中生存。因此,眾創中心要有持續的經營能力,有其自身的運行機制,加上資本支持,才能真正使其成為創新的驅動力。眾創中心及其資產證券化模式一定要能在廣大地區復制,為此眾創中心要打造在市場中有效的融資體系及資本退出機制,能夠形成產業鏈、產業集聚,以使眾創中心與創客們的創新創業事業共同成長、發展。

眾創中心作為一種新型、科技型產業地產,在我國剛剛興起,由于承擔著大眾創新、萬眾創業、解決就業、產業轉型、產業升級等重任,發展速度極快。研究其資產特性、洞悉其發展規律,管控其融資風險,使其健康、可持續發展,是本文研究目的所在。資產證券化作為一種金融創新工具,經歷過次貸危機,在我國的發展歷史不長,經驗不足,操作中各類風險共存,如何化解?是本文要重點探討的課題。

眾創中心的資產證券化作為一項新事物,其風險識別、分析、評估、管控研究尚未涉及。走出一條眾創中心資產證券化健康之路,不僅是產業地產界的幸事,也是金融界所企求。健康發展的眾創中心資產證券化不僅有利于眾創中心的發展,支持了實體經濟,也有利于我國的金融創新發展,對完善金融風險監管體系有重大意義。

眾創中心投資退出的模式有:股票融資、債券融資、房地產信托、房地產投資基金、海外融資、可轉換公司債券、短期融資券、互聯網股權眾籌融資、區域性股權交易、金融機構開發科技融資擔保、知識產權質押等產品和服務、銀團貸款融資、房地產資產證券化等數十種退出模式。

資產證券化風險管控研究現狀

法博齊等(2014)對資產證券化作了簡明扼要的介紹,貝格等(2013)詳細地介紹了資產證券化的實操實務,我國學者林華等(2014)全面系統介紹了各種產品類型資產證券化,陳松男(2014)在其系列專著中也有涉及,鄒瑾(2011)簡要涉及了房地產的資產證券化。

對于資產證券化風險方面研究很多。李智等(2013)著重從資產證券化風險的法律層面進行了全面研究,提出有益的建議。中南大學梁志峰、冒艷玲的《會計視角下的資產證券化實體合并風險管理》(2004)從會計角度探討了實體合并方面的風險管控;中國社會科學院何德旭、劉海虹、張超英的《關于資產證券化表外有關問題的分析》(2006)從財務角度研究了資產真實出售的問題;暨南大學謝洪芳的《資產證券化運作中早償風險的評價》(2004)探討了提前償付的影響因素,定性定量地研究了資產證券化中的提前償付風險;復旦大學關光齊的《資產證券化風險的故障樹分析與識別控制》(2003)采用風險管理理論中的故障樹方法分析了資產證券化風險要素,并提出了風險識別、控制和防范措施。

巴曙松、劉清濤在《資產證券化風險監管》(2005)中基于資產證券化的原理分析了我國資產證券化的監管原則和監管內容;黃勇在《資產證券化信息披露“縱主橫輔”特性之研究》(2006)中從投資者規避風險的角度分析了資產證券化信息披露的法律特征和我國資產證券化信息披露法律體系的構建。其中資產證券化縱向信息披露環節分為基礎資產初始選擇和集合的信息披露、基礎資產轉移的信息披露、基礎資產信用增級的信息披露、基礎資產現金流收入分配的信息披露。橫向分布體系法律解釋為資產證券化中SPV對外委托服務的信息披露,SPV風險防范狀況的信息披露,SPV法人治理與經營狀況的信息披露。其從資產證券化理論中對SPV設立目的、條件、形式、風險隔離機制、經營范圍與發行證券的資格等都做出了獨特的設計,使得資產證券化的風險遠離了SPV,資產證券化信息披露的側重點已經不在SPV本身,對SPV的信息披露要求相對簡單且并不要求過于詳細,信息披露的主要內容只是集中在SPV法人結構、總資產構成、一般經營狀況等方面。

眾創中心資產證券化風險要素識別與分析

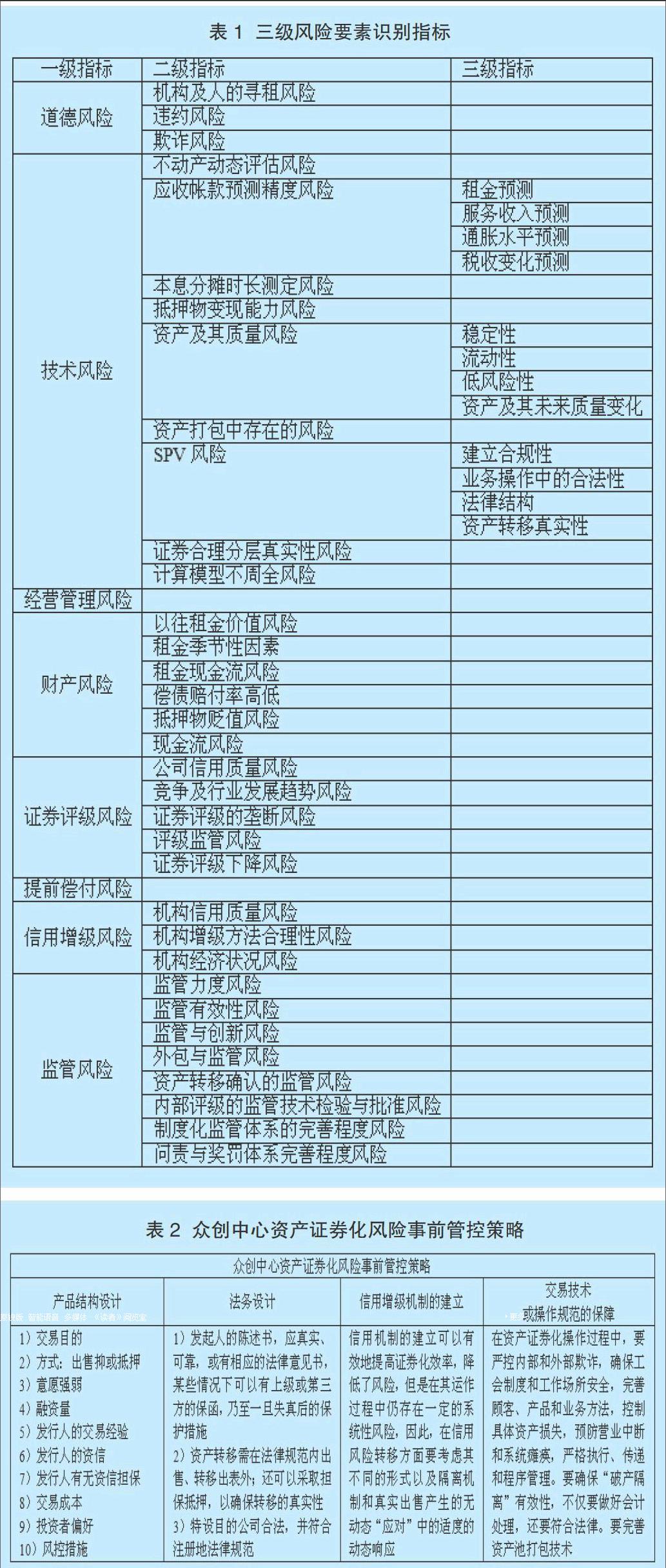

對眾創中心資產證券化進行全過程全方位的研究后,本文提出了三級風險要素識別指標及三維模型。三級風險要素識別指標如表1所示。全過程全方位資產證券化風險要素三維模型如圖1所示。

眾創中心資產證券化的風險應對與管控策略研究

(一)眾創中心資產證券化風險事前管控策略

眾創中心資產證券化風險事前管控策略如表2所示。

(二)眾創中心資產證券化風險應對與管控策略

按照風險管控的程序,分析針對不同風險要素的管控策略,將對策動態性地應用到資產證券化流程中。

第一,資產池的風險管控策略。主要表現在以下方面:

資產池中的資產及其組合風險的防范措施。一是按照資產主體的行業、地域、規模對資產進行嚴格清晰的清理和分類;資產的信用記錄要良好。二是現金流穩定,并與預期相符;償付能力滿足要求;有提前償付的補償機制。三是資產池中的資產性質盡量分散;資產償付時間不能過于集中,近中遠期分布要合理;資產及其組合的地域分布不過分集中。

提前償付風險的防范措施。一是交易設計明確在一段時間內不允許借款人提前償還貸款(鎖定方式)或收取提前償付罰金。二是資金托管人將提前收到的現金流用于購買國債等有收益的產品,以平衡現金流,確保投資人收益。三是在交易的結構化設計中對資產池中的現金流進行分割,如設計發行提前償付風險較低的“計劃攤銷檔證券”來滿足不喜好提前償付的投資人。

資產組合變化引起的風險管控策略。資產組合的變化對資產證券化的成功也有很大影響。但當資產組合由發起人出售給SPV機構后,資產組合就無法改變了,因此只能在資產出售階段采取風險防范措施降低該階段的相關風險,比如在資產出售時,要求發起人與相關債務人簽訂相關協議以減少提前償還風險。

第二,金融機構的風險管控策略。主要表現在以下方面:

發起人的風險管控策略。一是發起人一定要從自身的需求來決定是否發起資產證券化。二是還要考慮發起人的發展前景。只有擁有良好的投資發展項目,資產證券化的低成本籌資才有意義,否則發起人籌集到的資本就會無法達到行業收益率,從而降低發起人的盈利能力。

SPV機構的風險管控策略。一是保持SPV業務范圍純一性、關系的單純化。二是保證資產的真實出售,比如采取更新、讓與等。三是SPV所發生的一切費用都會反映在購買資產組合的價格、資產證券化產品的發行成本等方面。四是必須保證在SPV機構的債務或面臨破產風險時,資產組合不會面臨其相關債務人對資產組合的要求權,進而損害投資人利益。

評級機構及信用增級風險管控策略。一是評級機構的信用增級。二是資產組合只有在評級機構進行評級,達到投資級別。三是信用風險可以采取信用保險或對沖信用風險工具來規避。

投資銀行風險管控策略。一是要保證投資銀行有多次證券發行的經驗。二是選擇有較多銷售渠道的投資銀行。三是投資銀行應有較強的定價能力。四是資產證券化發行成本中包括了投資銀行的銷售成本,因此可在降低投資銀行銷售成本的情況下提升資產證券化的收益。

服務機構風險管控策略。一是若由發起人充當服務機構,要盡量避免道德風險。二是要求服務機構時刻對資產組合保持跟蹤并了解情況,保證其服務質量。三是若由發起人充當服務機構,則可在簽訂協議時增加有關其資產管理方面的條款,若不是由發起人充當服務機構,則在選擇服務機構時關注資產管理經驗方面的紀錄。

現金管理人的風險管控策略。一是選擇有良好投資渠道的管理人來管理現金,保證安全與收益。管理人的投資能力是影響資金保值增值的重要因素。二是與管理人簽訂相關協議時要增加相關條款,減少道德風險的發生機率。三是管理機構的內部控制機制對其相關職能的實現也是非常重要的。

第三,市場結構的風險管控策略。主要表現在以下方面:

經濟環境風險管控策略。第一,關于利率方面的風險,要在合理預期收益的基礎上對資產證券化進行合理的定價。采取利率期權、利率期貨及利率互換等衍生金融工具進行轉移管控;第二,發起人應盡量避免在經濟發展前景不好時發行資產證券化產品;第三,發起人應估測投資產品所在行業的發展前景。行業有較好的發展預期,才能保證所籌資本的收益率,實現證券化的目的;第四,人均收入的提高,有利于資本市場的資金供給,也有利于資產證券化的發行。

經濟狀況變化風險管控策略。第一,面對不斷變化的利率,只能在衡量各方面損益的基礎上選擇最大化收益的措施。第二,管理人對資產組合資產的投資方向是關乎收益的重要決定因素。第三,人均收入水平等相關因素對該階段也有一定的影響,收入水平的提高可以直接或間接地增加資本市場的資金供給,增加對資產證券化的需求,提高其流動性,減少投資者的風險,增加資產證券化產品的吸引力。

政策法規方面的風險管控策略。第一,要衡量收益與風險之間的關系,實現收益降低風險。同時,關注政府對行業的宏觀調控方向,進而決定投資額的大小和投資期限的長短。第二,二級市場的相關規定如果條件放寬,就會對資產證券化的流動性有更高的要求。第三,關于權益保護方面的法律,會在資產證券化收益不能按時支付時實現對投資者利益的保護,如在符合一定條件時要求發起人回購資產組合或置換相關資產來保護自身利益,而法律對該條款的認同與執行力度都會影響投資者的利益實現。

法律方面風險管控策略。第一,應密切關注發起人相關行業的政策、政府對投資的調控措施等,選擇合理的時機進行資產證券化工作。第二,SPV機構是資產證券化中非常關鍵的機構之一,而國家相關法律法規會對資產證券化產生較大的影響,發起人要采取一定的措施,增加對信托機構的補償,增加資產證券化產品的收益。第三,政府對于資本市場的法律法規,對發起人的資產出售也會產生間接影響。

第四,與一二級市場有關的風險管控策略。主要表現在以下方面:

一級市場對發起人資產的出售風險管控策略。影響是間接性的,但該風險因素是不可控因素,只能防范該階段的風險。

一級市場對資產證券化的成功發行有著直接影響。該風險因素是不可控因素。在認同度、規模、供給等諸多需求因素的影響下選擇合適的發行方式和定價,求得資產證券化成功發行。

二級市場對資產出售階段風險管控策略。若二級市場存在對資產證券化的很大需求,并且資產證券化收益和流動性各項指標較高,則SPV會增加對資產的需求,有利于實現資產高價出售。

二級市場風險管控策略。影響主要是間接的,要采取合理手段規避。比如,選擇在二級市場需求較高時來發行資產證券化,或適當提高資產證券化的收益率來提高其二級市場的需求,或彌補其二級市場流動性較低的風險。

后期與二級市場有關的風險管控策略。一是增加其造市需求,化解流動性不足的風險;二是采取有競爭優勢的發行價格;三是資產證券化的持有集中度也會對該階段產生很大的影響,因此為了保證資產證券化的成功只能做好前期工作,減少相關風險。

第五,監管風險管控原則及策略。主要表現在以下方面:

管控原則。一是整體性。監管要以整個系統及其環境作為被監管的目的物。二是全面性。要在各個方面、各個角度進行全面監管。三是杠桿率。要以科學的依據把控好杠桿率,過長引起較大的風險,過短不利于金融創新發展。四是長期性。風險的監管是一項長期的、持續的工作,一刻也不能松懈。五是透明性。風險的監管宜不斷提高透明度,才更有利于金融事業的發展。

管控策略。一是加速完善監管體系的頂層設計。建立基于目標-對象的穩定、統一的監管體系,該體系方針要明確、程序清晰、細則和標準要完善。以金融體系穩定、金融機構審慎經營和金融消費者保護作為金融監管的三大目標,以產品作為監管體系的對象。明確政府及其監管者的作用和職責,監管者應在規定的職責范圍內發揮作用,把控好監管制度發展與實施的節奏。二是加強資產證券化外包業務風險監控。監管者首先要明確資產證券化外包業務的范圍;要有合理的監管標準;要規范外包服務商的遴選標準,優質外包服務商可使資產證券化業務保持可信、高質量狀態;明確發包者的監管責任;適當控制離岸外包業務。三是創新監管模式。實施全過程、全方位、全員監管,不留空白。監管與金融創新同步進行。正確處理好監管與資產證券化鼓勵發展的矛盾。正確處理好混業趨勢與目前我國三大監管體系的矛盾,建立三大體系協同監管機制,逐步向混業監管方式過渡。預先設置混業經營的風險預警觸發系統和防火墻制度。四是完善監管系統。要適時進行危機或市場失靈狀態下監管深度和廣度模擬測試,觸發比率值測試,銀行監管資本配額、資本充足率測試等。資本充足率監督檢查程序包括檢查的內容、檢查的方式、檢查頻次和檢查結果及其處理,并始終堅持發揮市場的效率。五是加強數據監測與分析,實行動態監管。及時獲得足夠的信息尤其是數據信息是識別資產證券化風險的基礎和關鍵,是避免監管漏洞、防止出現監管“黑洞”的重要手段。建立風險監管的觸發、預警告知、強制終止等措施,及時控制風險傳播和擴散。加強數據監測與分析,及時反饋市場信息,調整資產證券化策略。六是加強信息披露,強化市場約束。準確充分定性、定量信息披露框架有助于提升資產證券化相關金融行業整體和單家企業的運營管理透明度;有利于增強金融消費者和投資者的信任度,奠定資產證券化業務持續發展的基礎;有助于避免監管機構因信息缺失、無從了解行業經營和風險狀況,而出臺過嚴的監管措施,抑制資產證券化發展。

結論

本文對眾創中心資產證券化進行全過程、全方位研究,提出了三級風險要素識別指標以及三維模型。總結歸納了眾創中心資產證券化的事前風險管控策略,并對事中、事后管控策略分別作了解析,希望為眾創中心資產證券化工作的順利實施提供保障。

參考文獻:

1.Frank J.Fabozzi,Vinod Kothari著.宋光輝,劉,朱開嶼譯.資產證券化導論[M].機械工業出版社,2014

2. Suleman Baig,Moorad Choudhry著.陳麗霞,林東譯.資產證券化實務精解[M]. 機械工業出版社,2013

3.林華等.金融新格局(資產證券化的突破與創新)[M].中信出版社,2014

4.陳松男.12種常見衍生證券原理與應用[M].機械工業出版社,2014

5.陳松男.金融風險管理(避險策略與風險值)[M].機械工業出版社,2014

6.鄒瑾.中國房地產金融風險防范研究:對資產證券化方式的思考[M].西南財經大學出版社,2011

7.李智等.資產證券化及其風險之化解[M].立信會計出版社,2013

8.梁志峰,冒艷玲.會計視角下的資產證券化實體合并風險管理[J].財經理論與實踐(雙月刊),2004(11)

9.何德旭,劉海虹,張超英.關于資產證券化表外化有關問題的分析[J].廣東金融學院學報,2006(5)

10.謝洪芳.資產證券化運作中早償風險的評價[J].北方經貿,2004(3)

11.關光齊.資產證券化風險的故障樹分析與識別控制[J].科技進步與對策,2003 (1)

12.巴曙松,劉清濤.資產證券化的風險監管[J].西部論叢,2005(6)

13.黃勇.資產證券化信息披露“縱主橫輔”特性之研究[J].時代法學,2006(6)

14. Charles Kahn and Andrew Winton.Moral Hazard and Optimal Subsidiary Structure for Financial Institutions.The Journal of Finance,2004,59(6)

15.Christopher L.Peterson.Subprime Mortgage Market Turmoil:Examining the Role of Securitization.University of Florida Working Paper,2007

16.Mason J.P.and J.Rosner.How Resilient Are Mortgage Backed Securities to Collateralized Debt Obligation Market Disruption?.SSRN working paper,2007

17. IMF.Market Developments and Issues.Global Financial Stability Report,2007(4)

18.IMF.Global Markets Face Protracted Adjustment.IMF Survey Online,2007(9)

19.John Kiff and Paul Mills.Lessons from Subprime Turbulence.IMF Monetary and Capital Markets Department,2007(8)

20.Michael Davies,Jacob Gyntelberg and Eic Chan.Housing Finance Agencies in Aisa.BIS Working Papers,2007(12)

21.G Guo,HM Wu.A study on risk retention regulation in asset securitization process.Journal of Banking & Finance,2014,45(1)